讨论时间:2023年5月19日

领读学者:戴宇辰

录音整理:马浩然、徐军

字数总计:26700

完读时间:2小时42分钟

1 作为人类学家/哲学家/形而上学家的拉图尔

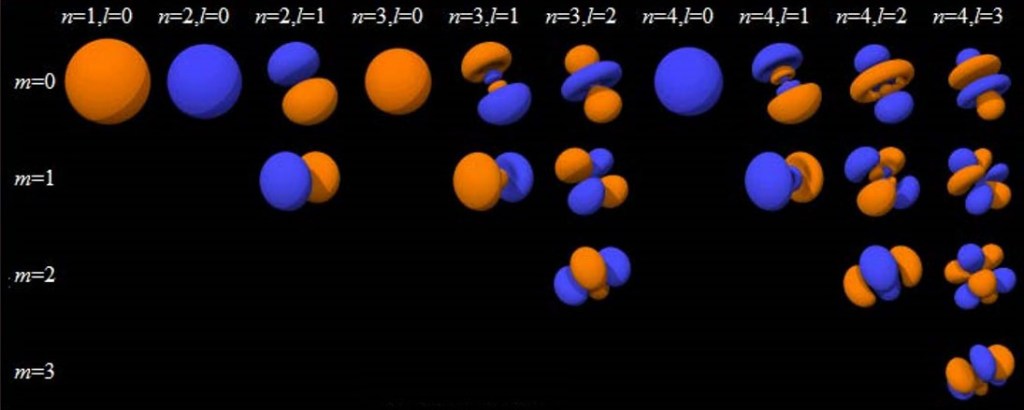

戴宇辰:我在政治学院工作,因为自己的教育背景比较社会科学化,关注点也偏社会理论。当收到时间小组的邀请之后,就想到了最近这两年都在读的拉图尔。在哲学系或者说哲学研究领域中,大家对拉图尔的认同会非常低,或者说他很边缘化,很少有人把他当成一个具有非常重要的哲学思想体系的人去讨论。但近两年有个例外,以思辨实在论(Speculative Realism)和物导向本体论(Object-Oriented Ontology)著称的哈曼(Graham Harman),在他的思想中有两个重要的理论资源,一个是早期的海德格尔,另一个就是拉图尔。哈曼写了很多文章,试图扭转上述局面。他提出,像拉图尔这样一个人,他的理论辐射到社会学、科学史、技术哲学、STS研究,以及教育、法律等领域,但为什么他从来没有被认真当作一个非常重要的哲学家、尤其是一个非常重要的形而上学家来讨论?所以哈曼试图把拉图尔理论中蕴含的形而上学维度比较清晰地展现出来,并将拉图尔和海德格尔的思想糅合成自己的理论体系,即物导向本体论。而拉图尔也是一个人类学家,他做各种各样的田野研究,最早是做科学史的STS研究,跟SSK(Sociology of Scientific Knowledge)的一些学者会有一些论争,但我个人也觉得他的各种各样的田野研究也好、社会学的理论陈述也好,其实一直隐秘地包含着他的思想的一个形而上学维度,但一直没有人非常认真的去呈现。

2 拉图尔的形而上学

戴宇辰:我认为最重要的反映拉图尔形而上学的著作有两本,第一本是《法国的巴斯德化》(The Pasteurization of France),属于STS的实验室研究。他在这本书的第二部分用了一个词,“不可还原性”(irreduction),可以视作他对自己整个形而上学特征的一个概括。第二本是他晚期到去世之前的一本最重要的、可以在哲学领域中讨论的书《诸存在模式研究》(An Inquiry into Modes of Existence, 简称AIME)。这是一个完全的形而上学著作,拉图尔把他早期的人类学田野做了一个形而上的抽象,这种方法他自称为“哲学人类学”,是一个从一个形而下慢慢走向一个形而上的过程,正是在这本书中拉图尔给出了他的完整的形而上的体系。【参考:孟强.拉图尔论存在模式[J].哲学动态,2015(01):88-96.】

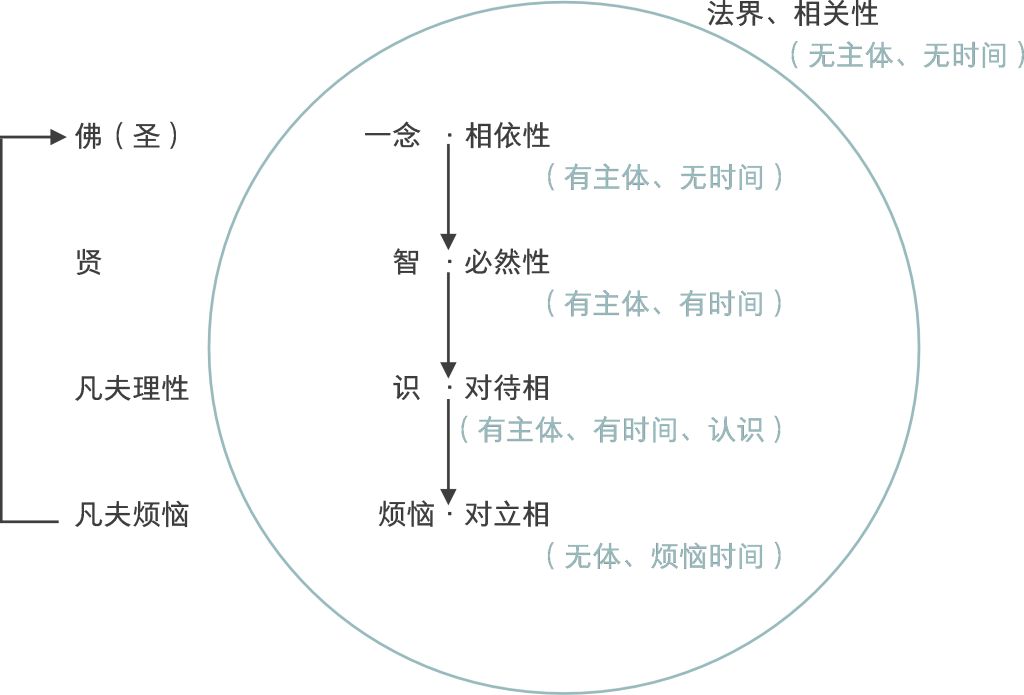

我个人认为拉图尔在晚期的这部书中其实想模仿黑格尔的逻辑学。因为黑格尔的《大逻辑》是给出了各种各样的对于存在的范畴或者存在的规定的演绎,而拉图尔用了另外一个方式给出了15种他理解的存在的范畴。他想给出一个普遍的形而上学体系去把握他对于存在的理解。但两人的差异在于黑格尔是以演绎的方式去一步一步推出其他的范畴,而拉图尔主要是以经验的哲学人类学进行抽象。两人的另一个差异在于,黑格尔的逻辑学是一个比较典型的体系化的存在论,或者一般存在论,而拉图尔强调的是局部存在论,即regional或者specific意义上的存在论,他会强调存在可以展现出差异性,有不同的方式,他自己给出了15种。

这里比较有启发一点是拉图尔的理论对整个现代人的形而上学体系的一种颠覆,因为他认为现代人所理解的存在只有两种模式,一种是主体,一种是客体,要不是以主体统摄客体,要不就反过来。但拉图尔的15种存在模式中恰恰不包括主体和客体,也就是说现代形而上学体系的基本架构的主客二分,在拉图尔那里就不是一个问题,他认为存在应该彰显出其他方式,而他所强调的是存在的差异、多元性的维度。

3 《思想的诸列车》提要

戴宇辰:回到今天的文本《思想的诸列车》,虽然它是在AIME之前写的,但我感觉它整个形而上的部分或者说理论抽象的部分其实跟之后的AIME是非常相似的。这篇论文从哲学的角度我也遇到很多困难,但我又困难又开心,所以也希望和各位老师请教。概括来看,拉图尔的文章分为四个部分。

第一个部分是拉图尔自己的田野研究,他在序言部分讲了一个案例。他举了瑞士湖上的海上冲浪者,提出这个人在冲浪中到底是体验了主观时间、还是客观时间?拉图尔说都不是,他要借此给出关于时间的另外一个维度,既不是主观的,也不是客观的。

第二部分拉图尔设想了两个思想实验,可以称为两个旅行者的悖论。他认为在这样两个旅行者的思想实验中,我们才能够体验到他所谓的时间究竟是哪些不同的维度,而我们现代人在形而上学上比较习惯的主观时间也好或者客观时间也好,只是他给出时间维度的一个面向,但不是所有维度。

第三部分拉图尔称为“过程”,就是时间和空间如何被形塑或者形构,从而理解时间和空间的编织过程。他依然从例子出发,讲了两种不同的编织过程,一种是通过技术去编织时间和空间,这个可以联系到他晚期在AIME的讨论,认为技术就是一种特定的存在模式。第二种是科学作为一种特定的存在模式,如何不同于技术地去编织时间和空间。

最后一部分是“形式主义”,他认为这是一种职业的危险(professional hazard),他试图回答为什么他给出的理论是不同于现代形而上学体系的,他认为现代人都走向了一种形式主义,总是以主观世界或者客观世界或者说二分的方式去理解时间和空间,而正是由于形式主义导致了现代人对时间的这样一种误用。拉图尔试图解释为什么我们总是会采取这样一种错误。

4 平坦、连续的时间有何代价?

刘任翔:我想从自己的角度先试图消化一下戴老师说的。我们都对这个主题感兴趣,但确实是不同的视角。

戴老师所讲的非常有助于我们把握文章的整体定位。不熟悉拉图尔的人可以从中看出,他非常有形而上学的野心。文本中有很多故事、例子,但拉图尔一直都想要用故事和例子所蕴含的丰富性、多样性去对抗传统哲学里面那种看似非常单调的对于时间和空间的描述。他所要挑战的传统形而上学命题之一是:时间(包括空间)是先天(a priori)的:它先于实际的人类。但凡有人试图考察某件事情什么时候发生,或者试图在某个时间、某个地点见面,他们就必须借助时空的“先天形式”。也就是说,时间和空间不依赖于人类活动,反倒是人类活动依赖于先天的时间和空间框架。

时间和空间的先天性既可以表现为物理主义:客观的世界本身在时空之中,在这个时空之中长出了生命,长出了细胞,长出了人类,甚至长出了可以研究时间和空间的科学。

它也可以表现为主观主义:世界本身不拥有时间和空间;之所以会有时间和空间,是因为我们作为认知主体,在认识周围的事物(包括其他的人和非人存在者)的时候,不得不采取时空的框架,而这个框架就是先天的时空形式。这个思路,我觉得是从康德那里来的。我们今天不讨论康德本人怎么想。

拉图尔对这两种观点都不满意。他不满意的点主要在于,从这两种观点看来,人的实际的活动、尤其是科学中的实践活动,对于时空观的形成都没有贡献——时空好像一开始就现成地摆在那儿了,我们无论怎么做,好像只是依赖它、借助它,而不能对它有贡献。

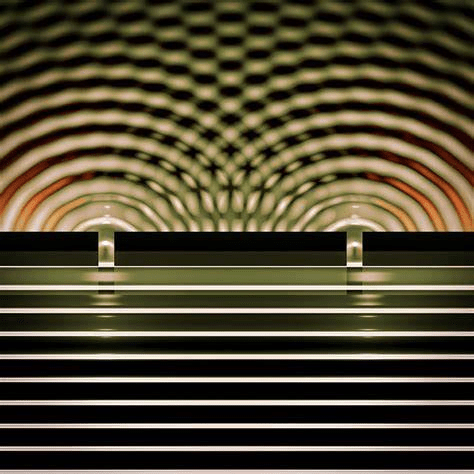

拉图尔从第二节提出两个旅行者的例子开始,就试图用一个具体的例子说明:我们通常所认为的唯一时空——只有一个时间、一个空间,我们都分散在这唯一的时间、空间里面——是很“贵”的。唯一时空的观念基于大量的科学实践,包括相关机构的运作、调整,如对准钟表、制造像钟表这样周期运动的仪器,以及在技术层面,我们在长途旅行中可以自身不受任何改变地穿越广袤的距离,而不用去管路上经过了什么。

简而言之,我们今天能够持有的这种唯一时空观是建立在人类文明成就上的,这件事挑战了传统形而上学的思维。

我觉得拉图尔在举例的时候做了比较极端化的处理。他举的例子其实是光谱的两端,一端是开荒者(姐姐),另一端是坐高铁的旅行者(弟弟)。

姐姐是一个开荒的人,她在穿越空间的时候,自身作为一个生命,必须要遭受很多事情。她的路程是荆棘丛生的,得“费劲”,拉图尔的用辞是“她会老去”(she ages)。但“老去”指的不是说衰老了二十几岁;它指的是(比如说)花了20个小时在开荒,这种辛劳与疲惫让她“老”了20小时,而不只是经历了20小时的抽象时间。整个生命在这个过程中是受影响的。拉图尔的意思是,一开始我们有的只是这种意义上的穿越,也就是说,我们在经过一个空间距离的时候,不得不自身也遭受相应的改变,而这个改变是为了穿越空间所必须经历的。

而弟弟坐在有空调的一等座高铁上,直接从巴黎开到日内瓦,中间不停站。他一路上所有的阻碍,全都以技术的方式被消解或略过了。由于各种技术配置,这个人坐了三个小时的火车之后,在下车时觉得自己除了经历了三个小时、可能看了点报纸之外,生命没有经历任何的改变。

也就是说,在这个过程中,技术实现了拉图尔所说的“无转变的传输”(transportation without transformation)——弟弟被运输了这段距离,却没有经历什么明显的改变。相应地,弟弟会觉得空间是均一的、时间是均一的,因为他根本没有在这个过程中遭遇任何空间和时间的“不平坦性”。他整个生命是在很多其他人的不平坦的生命的支撑之下,过上了一种平坦的生活,获得了这种平坦的时间和空间——经历了很多代人的辛勤劳动,弟弟终于走到了传统形而上学家的位置上。

在我看来,这是拉图尔举双胞胎旅行者的例子的目的之一。

黄裕生:这个例子挺有意思,他要用这个例子来表明什么?最后表明什么主题?

戴宇辰:我的理解是,现代人所理解的主观时间和客观时间,只是一连串运动过程的最终的形式化的结果。只有在这个结果中,我们才能够体会到主观时间或者客观时间,而实际上这些结果得以呈现的前提是一系列运动过程。

拉图尔的形而上学要把这个过程给展现出来。他说我们现代人受制于一种形式主义,把过程和过程最终的结果给剥离开来了,只讨论这个结果,即主观时间或者客观时间。就像刘任翔说的,在高铁一等座上的人体验到的是非常平坦的时间——他这三个小时什么事情都没发生,就到日内瓦了;非常平坦的空间——他就在高铁上,动都没动。他会认为自己就处在这种“客观”时间中,时钟从1:00到4:00过了3个小时。但他没有意识到这个结果得以成立的前提是一连串的过程——而这个过程恰恰是重要的。也就是说,能够形成所谓的平坦的时间和空间,要付出很多代价,这个代价就是“过程”。

用拉图尔的话说,关键的是非连续性、间隙。所有的连续性、所有的平坦得以成立的前提是有一个东西跨越了这些非连续性。

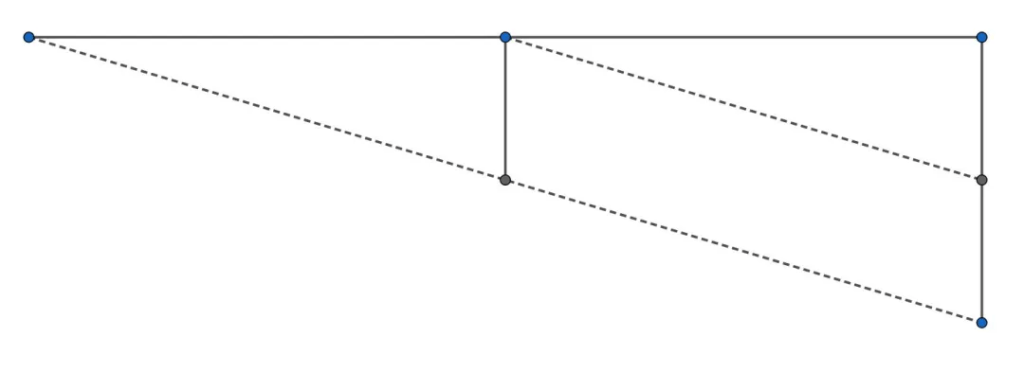

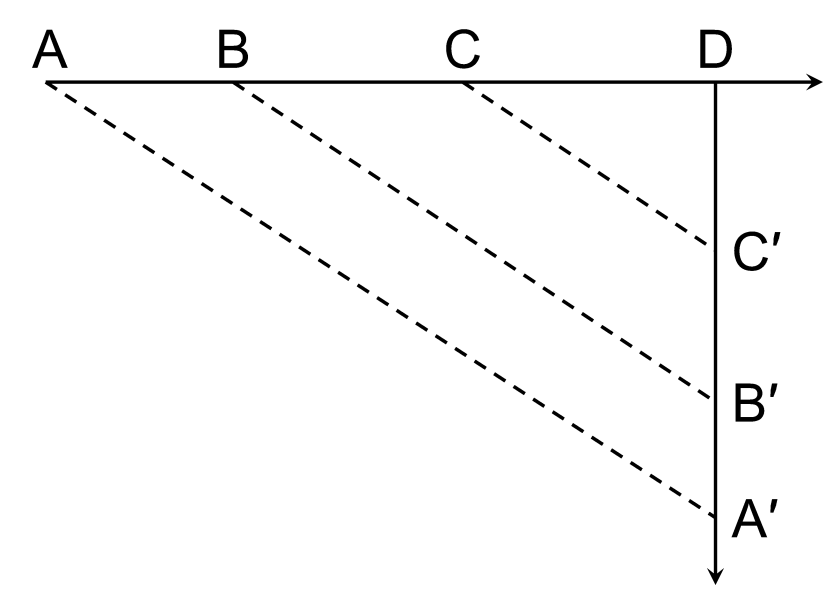

所以,在拉图尔给出的图表中,横坐标是做工(work)和不做工(no work)。我们这些现代人如果在不做工的层面思考,就只看到平坦的结果,看不到代价。高铁上的弟弟能够体验到这种平坦,是因为有一些人替他付出了代价,如工程师、铁道的工作人员,还有制定规则的人。这些技术条件替弟弟去完成了这些“工”,如此他才能体验到不做工的维度——他过了三个小时,非常平坦的三个小时。

所以拉图尔说,现代人的一个问题就是把结果当成唯一的东西,而看不到结果成立的前提。而那个过程才是最重要的。

5 “先验经验主义”论证的性质与正当性

刘任翔:我们不妨借助“过程”和“结果”这一对范畴来分析拉图尔的论证。这个论证有点像先前夏莹老师讲德勒兹的时候提到的德勒兹的“先验经验主义”(transcendental empiricism)——做传统哲学的人可能会觉得这是个悖论性的概念。在拉图尔这篇文章里,先验经验主义的一个显著表现是:我们通常认为是先验的(transcendental)、因而也一定是先天(a priori)的东西——均一的时间、均一的空间——在他这里不是过程,而是结果。而作为这个结果之根据的过程,恰恰是经验的(empirical),在传统哲学中是所谓“后天”(a posteriori)的。拉图尔举的例子,看起来都是一些后天的描述;但是最终他的论证想要达到的结果却是:如果没有这些偶然的生命完成了这些事情,那么被视为先天的那些东西根本就不会发生。先天的东西并不必定“长”出来,它们不“自然”。这相当于颠转了先天和后天之间的优先性秩序(order of priority)。

在提出“先天”与“后天”之区分的近代哲学看来,优先性秩序显然是:“先天”要先于“后天”。首先,有一些放之四海皆准的规范或法则,比如说由形式化的数学所表现的法则。而经验只能切中或是错失先天的形式。这就好比一个人做数学题:做出来,就等于是切中了先天形式;没做出来,就等于是错失了先天形式。但是经验的内容对先天形式本身毫无影响,后者在严格的意义上是“颠扑不破”的。

拉图尔是在挑战这种观点。表面上看,他是在为自然科学辩护。但他有一个隐含的意思是:不应以形式化的结果来理解自然科学;自然科学中最值得珍视的其实是过程,是丰富的“经验”,它们无法化约为放之四海皆准的真理。所谓的“宇宙真理”,恰恰建立在很多生命的承受(undertaking)、遭受(suffering)、乃至苦难之上。

在我看来,这是一种平等主义(egalitarian)而非精英主义(elitist)的科学哲学。在拉图尔讲的故事里,不是某些精英获得了灵感、接受了启示,发现了宇宙亘古不变的形式;相反,在任何时候都有一整个“团队”在为这种科学的、标准化的实践服务。这种服务的结果,才是被我们误当作“自古如此”的、“先天”的东西。

黄裕生:康德在时间中看到的是“先天”(a priori)——而拉图尔认为,康德所理解的时间根本不是先天的;它实际上要经过一系列的劳动,要付出代价以后,才能被形式化。这样的时间是在后的,是经验的结果。

徐军(清华大学科学史系博士生):我不太同意“拉图尔的哲学是经验层面的总结”这种说法,这既是对他的经验研究的矮化,也是对他的哲学的矮化。毕竟,哲学家不是从经验出发做哲学的。拉图尔本人兼有人类学和哲学的训练,其研究范式和他的个人经历有关。他最开始做人类学研究,不是在实验室里,而是跟当时的其他人类学学者一样,去一个异域的小岛。他在那时就发现了我们读的的文章里描述的这个问题。

拉图尔首先是在回应同时代的人类学者。他提出,无论在传统还是在现代自然科学中,无论在东方还是西方,时间、空间都是被“编织”(fabricate)出来、或者说建构出来的。它们以一个经验的过程为前提。

这进一步导向了他的科学哲学观:科学之所以成立,不是简单地因为它如其所是地描述了自然,也不是因为某种科学方法能够保证生产出真理。在这个意义上,拉图尔的观点有别于早期的实证主义者,也有别于今天的自然主义者。他和科学知识社会学(SSK = Sociology of Scientific Knowledge)一样认为,科学知识和宗教或其他形式的人类知识,就其是社会建构而言没有什么差别。那些看起来先天地联系在一起的东西之所以可能,其实是因为我们经历了一个过程,把原本不联系的东西之间的差异给跨越、敉平、纯化了。那些前科学的、奇奇怪怪的、匪夷所思的“杂质”,全部都通过科学研究的过程纯化了。但它们只是变得不可见,并不是不存在。我们通常把科学家最后拿出来的结果当作“科学”;但拉图尔想说的是,科学恰恰是从杂乱无章的现实的存在模式开始,经过一个整饬的过程,才获得了我们所说的主观时间或客观时间,而哲学却往往把这当作讨论的出发点。

拉图尔对传统哲学发起的挑战有点像马克思的哲学革命。他想表明,像思想、意识形态这样的东西,是有它的底层的、物质性的部分去支撑的。假如没有钟表,没有工业革命,哲学家们可能就不会如此讨论时间和空间的问题。

费轩:我打断一下。您和拉图尔讲的,在我看来都是在讲故事。但是从一种先验形式主义的前见(prejudice)出发,我想提一个简单的问题:当我们谈论过程与结果的关系的时候,包括先天与后天的关系的时候,在什么意义上谈论的是一种逻辑关系?离开了某种先天的时间形式,我们还能不能设想过程与结果、或者先天与后天的逻辑关系?

黄笛:我也想问戴老师这个问题。我关心的是,拉图尔通过讲这对姐弟的故事,到底想引出什么结论?我们知道他反对传统的见解:主客二分也好,先天的时空形式也好——但是他到底是如何反对的?他认为他的故事说明了什么?

在我看来,他通过讲故事要实现的论证至少有以下三个层面:首先,我们关于主观和客观时间的区分是后发的,依赖于一系列现代性的条件。其次,时间和空间的区分也是后发的,也依赖于一系列技术与科学的实践。更进一步地,与空间有别的时间,本身不是一个在先的现象;时间本身也依赖于我们的实践,依赖于我们和物的关系,取决于物对我们的屈服、不屈服或是反抗。最后,时间、空间“本身”与时间、空间中的内容的区分也是如此。

故事固然挺有意思。但它到底能不能支撑以上这些命题?就像刘任翔先前说的,拉图尔讲的是极端的情况。一端好像是特别纯粹的劳作,没有休憩、一刻不停,很像海德格尔笔下的工匠,在世之中操劳。拉图尔没有提到这个人需不需要休息、需不需要睡觉,没有提到这个人会不会无聊(langweilig sein)。这是一个具身(embodied)的人和荆棘打交道的过程中被刺伤但是战胜它的故事。不用思考,不用“动脑子”,就这么和世界打交道。

【注】黄笛此处的潜台词可能是,即便是拉图尔故事中的姐姐,在劳作的节律之中也不可避免地会产生反思,而这种反思不仅通向哲学,而且其发生也要基于哲学所描述的某些先验的可能性条件。“无聊”不仅是一种偶然的情绪;能够无聊,已经隐含着存在论意义上的自由。海德格尔在《形而上学的基本概念》中对无聊的分析就旨在揭示这一点。

而另一端是当代社会的、中产阶级的。整个技术和资本的环境,使得轻松地跨越广袤的空间成为可能:三个小时的时间,看着报纸就过去了。拉图尔其实也没有更细致的描述技术和资本是如何作用的,只是告诉我们,这样的环境下的一个人,会区分时间和空间,会区分时间、空间本身与时间、空间中的内容。拉图尔认为,所有这些区分在坐火车的人这里都可以做出来。

于是,一端的人区分了所有,另一端的人什么也没有区分。可以说这是一个理想化的图景,拉图尔可能也是有意为之,以便说明:哲学家是在理想的情景中开始反思,才产生了这一套东西,比如说时间与空间的先天性、时空本身和时空内容的区分、主观与客观时间的区分,等等。这些都依赖于技术、资本、劳作——但是,这是不是太理想化了?就算是劳作中的人……

黄裕生:就算是劳作中的人,他没有物理学时间,但他会不会有天文学时间,比如“日出而作,日落而息”?他也会应时而动,也会累,也会休息,也会睡觉。他也有劳作的节奏。

刘任翔:我觉得拉图尔没有提出那么强的命题。他并不是说,所有的时间都是由劳作建构出来的。他只是说,形而上学层面上那个普遍的、唯一的时间,是基于一系列劳作的。他其实可以接受本地化的时间、复数的时间(times),可以接受所谓“生命”。

拉图尔说,生命是一个相互协商的过程。在树林里行进的人有自己的生命。这个过程有它自己的本地化的时间,这是完全没有问题的。对本地化时间(节奏)的人类学的描述可以作为他的哲学论证的前提。他要从这个前提出发,说明唯一的时间是怎么来的。我推测,他主要的靶子还是从牛顿到康德的绝对时间观。

6 他者的复数性与同一化的单位

黄笛:拉图尔有关于皮亚杰的研讨会的背景,有与柏格森论战的语境,也有皮亚杰和现象学的很多交涉,他是在语境中进行批评的。其实这已经不是传统的形而上学,因为他一上来批评的是关于时间的心理学和现象学的区分。他的靶子是不是会更大,以至于反对整个现象学的内时间意识的观念?

戴宇辰:对,他觉得现象学就是主观时间的脉络,无论多精细地区分——柏格森的,或是胡塞尔的。

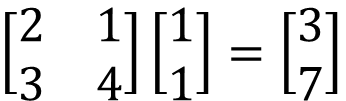

刘任翔:这个问题正好是我下面想要说的。我们可以看176页这里发生的事情,拉图尔的解释之中有一个枢纽性的东西,我觉得可以回答黄笛的问题。他想要解构的是我们在计时、或者说在确定任何时间或空间的均匀性的时候,所要依赖的量上的同一,或者说“单位”。“单位”是一个有着平移对称性的东西——可以用来度量,可以用来计数的东西。但凡一种时间或者一种空间是基于单位的,在拉图尔这里就会被说成是我们的成就(在中性的意义上);用胡塞尔的话说,也是成就(Leistung),也是一种被构成的东西。

176页上有几个比较重要的地方。一个是176页第三至四行,他在这里提到了“不变的框架”(immutable framework)。这个地方说的是弟弟的情况:弟弟由于坐在火车上,所以有他姐姐所不能完成的一件事。弟弟经过了这么长的距离的时候,有个不变的东西。这个不变的东西你可以说是他的身体,也可以说是他的钟表之类的东西,但是这一类东西的特点就是不受这段旅行的显著影响。正因为此,这个东西才能够用来度量这段旅行所花的时间。

姐姐的情况确实是个极端情况,整个生命在旅程之中不断被改变。她恰恰没有一个不变(immutable)的东西。如果没有不变的东西,就谈不上我们后来说的这种对所经过的时间的询问。因为时间要可普遍化,首先要有一个不变的单位,一个“每秒走一下的钟表”。但在拉图尔看来,这类东西恰恰是一种技术性的成就,必须从后天的角度去谈论它是如何做成这个样子的。这是他论证的第一个环节。

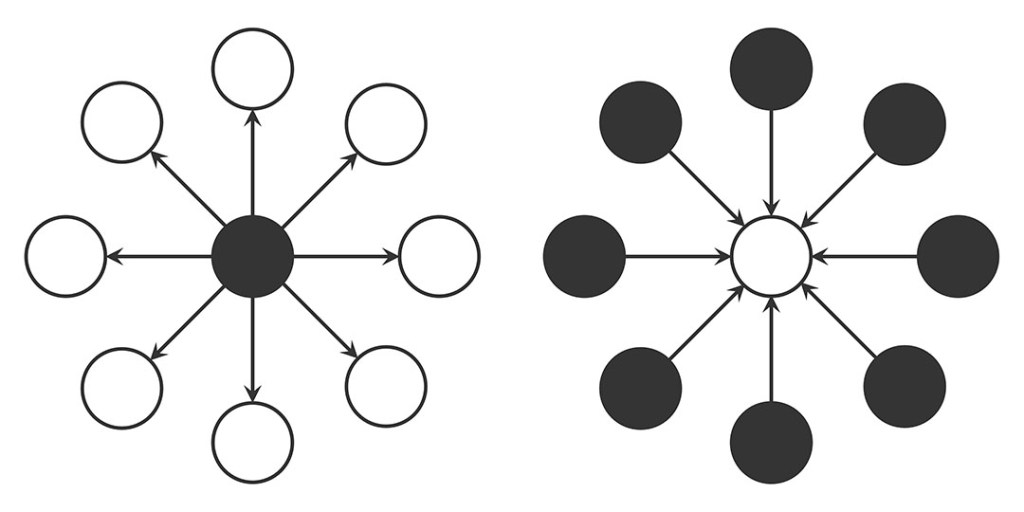

第二个环节是在176页的右半边。这里他的主要工作是区分了“中途”(intermediaries)和“介质”(mediators)两个术语。“中途”在这个故事里讲的是弟弟穿越的包括火车站在内的许多地方,但是这些地方跟他其实不产生任何直接的联系,只是作为旅途的一部分。而“介质”讲的是像荆棘这样的必须要跟它打交道的东西,甚至必须跟它有种争执,有种拉锯的感觉,才能够行进。

但是我关注到的反倒是拉图尔在这里提到的他者的概念。从第二行到第四行,他提到了“他者的数目”(the number of others)。在拉图尔看来,弟弟的旅行的特点就是不遇到他者:他在一个完全被技术的同一化、标准化所包裹的车厢里面,平淡地经历了这么长的旅程。他没有经历他者,所有东西都是他熟悉的。而姐姐在这个过程中不停地遭遇他者,不停地遭遇无法预料的障碍,所以不仅有他异性(alterity)在里面,更有他者的复数性(plurality)在里面。

在我看来,这两个环节是拉图尔的形而上学前设。他认为世界的基本情况是这样的,是有复数的他者。在这点上,他跟柏格森是一致的。我们谈论过柏格森的绵延(durée)的异质性(hétérogeneité)。拉图尔只不过把异质性放到了经验层面,放到了人最原初的生活里、从原初世界出发打开或叠加一个科学的世界的过程中。如果原初世界之中是有复数的、乃至是无数的他者;如果从这个世界中最终成长出了一种叫做科学或技术的实践,而这种实践中竟然实现了某种不变的、同一的东西,某种同一化的、可以用来度量和比较的“单位”——那么,这整个过程只能被后天而非先天地描述。拉图尔在这里面对的是哲学最基本的问题之一:同一和差异谁在先的问题。他强调的是差异的过程。

【注】有关绵延的异质性的讨论,参见:005|柏格森论绵延与异质性

这跟黄笛刚刚说的方向是反过来的。黄笛的思路是从同一到差异的差异化(differentiation)。我自己平时的思路也是这样,是从同一性出发,去产生区分。而拉图尔是从无限的差异出发。作为一个自然科学家,或者作为自然科学工作的观察者,更容易首先接受无限的差异,接受大自然中有很多我们尚未认识、甚至不可能认识的东西,容易把我们自己理解为这未被同一化的自然的一部分。这样一来,我们不可能整个地推翻世界,而只是在提供更多的看待世界的视角,而科学与技术都属于这种视角。在这特殊的视角之中所发生的事情,恰恰是同一化(identification)。这是我重构的拉图尔的论证。

但我也有一个问题。如果预设无限的差异,怎么解释同一化?同一化真的就这么成了吗?他说的是比较两个极端情况;但是,火车是怎么造成的,或者说火车和钟表谁在先?

戴宇辰:火车和钟表谁在先,这是想问什么?

刘任翔:这就回到科学思想史的争论上去了。如果在观念层面上,没有首先准备好均一的时间,我们怎么会想到造火车这种东西,或者说怎么会想到把火车造成这种样子——中间尽量不停站,按时刻表运行,人坐在上面可以睡一觉,可以读小说消磨时光来度过旅程?

黄笛:这个说得很有意思。拉图尔到底想反对什么,论证的目标到底是什么?

戴宇辰:我可以补充一点,其实文章中有很多是他自己的理论体系,但他讲的不是很详细。刚刚讲到“中途”(intermediary),我们要把握的是拉图尔整个的形而上学体系中的一个区分。他反对传统形而上学的“就其存在而言的存在者”(beings qua being)的体系,这个体系找寻的是“作为一的存在”(being as One)。

而拉图尔的形而上学体系恰恰是相反的,它关注的是差异,即“作为他者的存在”(being as other)。他想问的是,一种“存在”,有多少种展现出差异的方式?所以他晚年的一本著作是关于“诸存在模式”(modes of being),“模式”是复数。他说有15种展现差异的方式,而每一种都隶属于特定的描述存在的方式。这叫局部的本体论(regional ontology),有别于一般的本体论(general ontology)。拉图尔要的不是“太一”,而是他者、差异。他的整个形而上学体系是要帮助我们真正找到差异。

具体而言,如何找到差异?拉图尔早期的理论体系叫作行动者网络理论(Actor Network Theory),社会学里讲得比较多。行动者网络正是用来描述和连接种种差异。每一种行动者网络的暂时的稳定,都是同一性的出现;但是,每一种行动者网络有不同的样态,而不同样态的之间有质的差异。

176页有几句话,大家可以一起讨论。左边第二个自然段,他给出了自己的立论。他说时间和空间绝对不是牛顿物理学意义上的范畴,但它们也不是我们的感知的普遍的先天形式。他同时反对牛顿和康德意义上的时空观念。他说时间和空间不是原初的概念;恰恰相反,它们是结果——临时性的行动者网络在形成临时性的稳定时,才能找到同一性的、均质的时间和空间。这是第一点。

第二点,紧接着有关“中途”和“介质”的区分,拉图尔说“时间化取决于本体论差异的类型”(timing depends on the sort of ontological difference),而不取决于心灵或精神上的认知。如果其他的实体对于我们的存在来说至关重要的话,时间和空间就会反复地增殖(proliferate),扩张其异质性。本体论差异规定了时间性的行程,即时间化(timing)的序列。

【注】此处的“本体论差异”不同于海德格尔所说的本体论差异:后者是存在与存在者的差异,前者是诸存在样态之间的差异。

7 拉图尔论证思路中的差异本位

刘任翔:在拉图尔看来,不同的存在者不仅是不同的存在者,而且它们存在的模式(mode of being)也不同。

戴宇辰:“临时的稳定”就界定了一种存在模式。他在这里区分了15种或者12种存在模式。

刘任翔:接着他下面这句话:

In the opposite case, times and spaces were rarified to the point of becoming one time-space.

在这里,他首先承认了丰富性,而确定时空的唯一性所涉及的“rarify”其实是一个贫乏化的过程。

戴宇辰:这也是一个很稀有的过程。比如说拉图尔先前举的例子,乘坐高铁的弟弟,他面对的就是唯一的时空。但那是非常极端的情况,实质上的时空都是本体论(ontology)上的诸时空的堆砌。

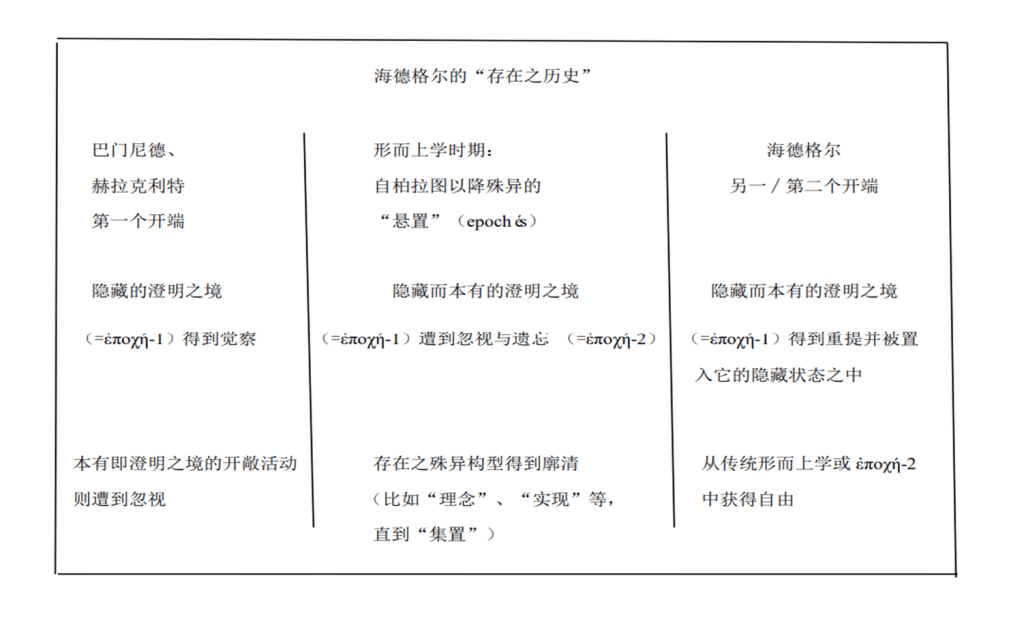

刘任翔:我看到这个就想起海德格尔的一个类似论述,虽然两者的面向完全不同。

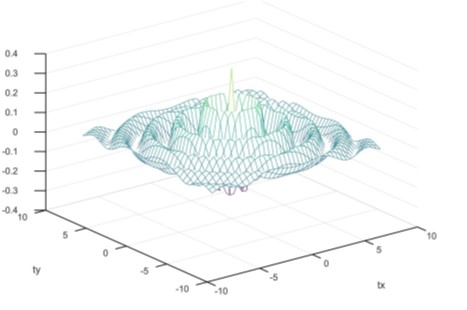

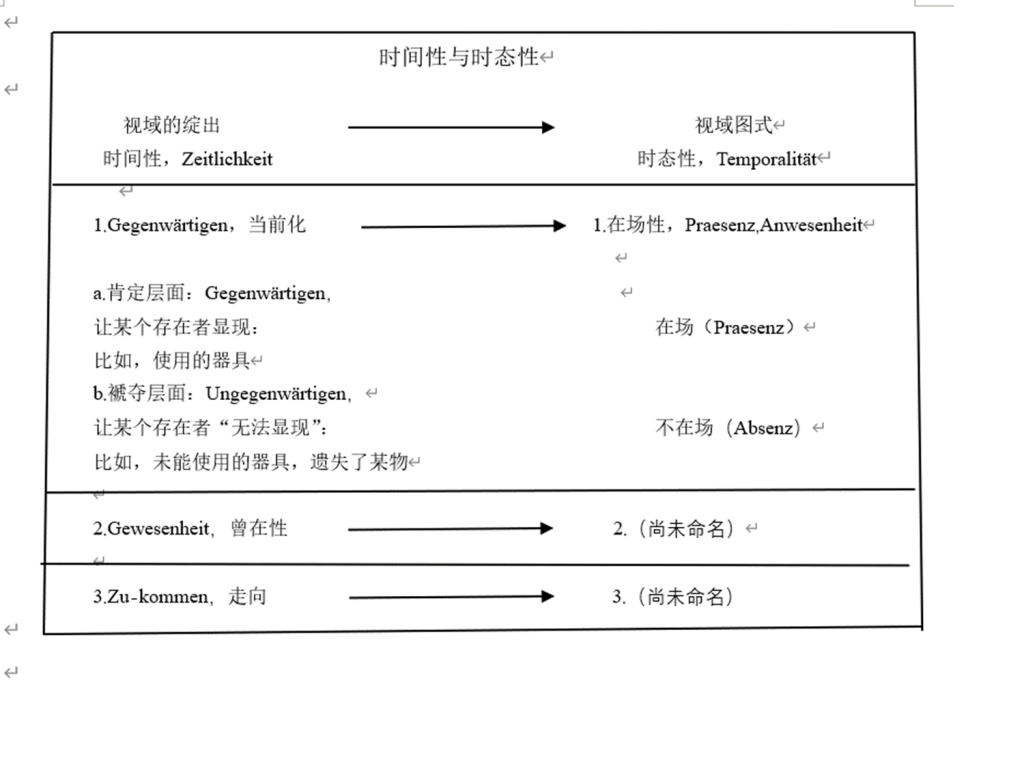

海德格尔在《存在与时间》中提到原初的时间性(die ursprüngliche Zeitlichkeit)、世界时间(Weltzeit)、历史的时间(Geschichtlichkeit),最后是流俗时间(der vulgäre Begriff der Zeit,如钟表时间)——这整个链条也是个贫乏化的过程。原初时间性所包含的丰富的存在的、生存的面向,被逐步贫乏化,最终形成了均一的、线性流动的时间。

而拉图尔不是从某个单一的视点出发。相反,他的视点完全放在了各种他者、差异上。我觉得他在这点上很独特。在方法论上,他是一个哲学家;但他竟然可以把理论的出发点“打散”在这种无限的未知的他者之中,然后从这些他者出发去看我们如何通过贫乏化的过程最终走到了唯一的时空。

黄笛:问题是,最开始的出发点到底是不是预设了时间和空间?

刘任翔:从更传统的观点看,我们有多个层面的时间概念。拉图尔说了半天,说的就是(海德格尔的)原初时间性,它不依赖于抽象,或者说它是前抽象、前理论化的时间性。“时间性”(temporality / Zeitlichkeit)这个概念,其实不是一种“更深”的时间,而是一切时间的可能性条件。在这一点上,海德格尔与拉图尔是相容的。只不过,拉图尔从经验层面,从“总已发生”的层面,说明了这个可能性条件是什么。但是我觉得,想要真正把这两个理论融合,可能需要在拉图尔的理论中寻找能够说明海德格尔说的“过去面向”、“未来面向”、“当下面向”的环节,因为目前这篇文章里说的基本上还是以当下为中心的,比如说生命的“协同”概念。但我相信,拉图尔肯定也会讲过去和未来是怎么回事。

黄裕生:最大的问题是什么?差异化与无限差异的区别。经验本身如何成立,这是一个问题。从我们经验当中的差异化出发,似乎无法说明差异自身是无限丰富的。

刘任翔:为什么要说明它?

黄裕生:因为现在要导出的结果是无差异的东西(比如唯一的时空)。

刘任翔:这里直接需要说明的是单一化(singularization),不是差异化。拉图尔的理论在讲无限差异的时候,相当于是“以手指月”。他指给我们去看,而我们未必能在这屋里谈论他指给我们看的东西。

黄裕生:经验当中、事实当中的差异,这是没问题的。现在我想追问的是:究竟是我的行动、生活本身,我的这种具身化的生活之中,才有产生了这些差异的差异化;还是说,差异化不在我的生活中,与我的生活、我的存在没有关系?

8 时空均一化的必然性

徐军:假如没有高铁,拉图尔的论证还有说服力吗?

刘任翔:这也是我后面想问的一个问题。拉图尔批评形式主义,但他一直说形式主义是个现代性的成就。我想问,他会如何面对柏拉图?因为柏拉图也是他说的这种形式主义的代表之一,但是柏拉图的生活世界中明显没有拉图尔所描写的坐高铁的人所能具备的条件。

黄裕生:几何学早就出现了。“形式主义”如果是指把空间、时间形式化,那么它不需要劳作。

刘任翔:柏拉图所在的雅典也是一个奴隶社会,他的形式化的思考是否以奴隶的劳作为前提?

黄裕生:我们通常来看,这种形式化仅凭理智的活动就可以出现。我完全可以不要劳动,也能设想、推测坐火车的体验。

刘任翔:我举一个类似的例子。我们能够好好地坐在这间房间里讨论问题,这也不是没有条件的,背后有学校的整个服务团队。

徐军:不过,哲学界一般来说不会仅仅通过讲一个故事来进行论证。

马浩然:构置情境,引导、激发直觉,这看起来是典型的思想实验的论证方式。这种论证方式不常在哲学论文中出现,可能是因为有些作者关于对应的问题没有很好的构造方案。如果作者想到了一个方案,这个方案能很好地激发我们关于相应的哲学问题的直觉,那么他应该会很乐意在他的文章中引入思想实验。

刘任翔:拉图尔说他做的是哲学人类学。我觉得更好的描述是“人类学哲学”:不是用传统哲学的方法来研究人,而是人类学的方法研究哲学。

马浩然:这让我想起康德在《逻辑学讲义》里提到的四个基本问题。在他看来,形而上学(我们能知道什么)、伦理学(我们应当做什么)、宗教(我们可以期待什么)都可以归结到人类学(人是什么)上去。在这种解释下,哲学的工作方式似乎本就可以从属于人类学的工作方式。

黄裕生:我想问的问题在于,对时空的形式化是不是必然的?如果形式化是必然的,就不能够说它是后验(a posteriori)的。

马浩然:是否在某些可能世界,我们并不采取时空的认识形式?

黄笛:我在想拉图尔的靶子到底是什么。比如说,从现象学的角度考虑,牛顿物理学意义上的均一化的时间,或者钟表的时间,当然是构建的产物,是人类活动的产物,是个人的和交互主体的活动的产物。但是拉图尔也力图在这里面找到一种必然性。客观同一性的产生有某种必然性在里面。拉图尔力图揭示这种必然性。

刘任翔:我感觉这种必然性是论证所要求的。既然都要“论证”时空的均一性,那么这种均一性似乎就不能是后验的。在我听起来,这像是先验哲学来“招安”拉图尔:我们先把拉图尔放到先验哲学的轨道上去理解,从而也不得不得出时空的形式化是“必然”的。但是我不太懂,为什么一定要在“论证”的意义上接受拉图尔,为什么一定要去达到这里所要求的“必然性”?

我们不需要说明:在一切可能世界里,但凡出现了均一的时间和空间,一定是拉图尔说的建构活动导致的。我们只需要在我们自己的世界里,看到均一的时空是有这样的条件的,就足够了。我可以承认它在发生上是偶然的,仅仅在后见之明(ex post facto)中才是必然的。

黄裕生:这里还不能说它是偶然的。至少,要揭示我们如何可能会走到这种形式化的结果。我主要追问的是这个问题,是要寻找可能性的条件。如果有这样的条件,那么形式化是从这个条件出发才得以可能。不能说这完全是后验的。

刘任翔:对。而且,接着黄裕生老师的提议,我想重提黄笛先前的一个观点。在拉图尔的例子中,最成问题的不是弟弟,而是姐姐,因为他把姐姐这里的经验打得太“薄”了。用阿伦特在《人的境况》中的分析框架,则姐姐不只有劳作(labor),也有制作(work)。它们是两个层面的,前者是循环性的挣扎,后者是要树立持久的作品。既然最终的结果是把铁路造了出来,那么姐姐一定参与到了制作的层面。

【注】时间小组先前请尤西林老师将“生命与时间”时,曾涉及阿伦特有关劳作和制作的论述。参见:007|生命与时间

黄裕生:简单地说,姐姐的劳作里不只是断裂,也有连续。

刘任翔:虽然从微观上看,姐姐开路的过程是一个有点像简单机械重复的过程,但她之所以会来这做这件事,一个前提恰恰是要建立持久的东西。也就是说,铁路的持久性已经在她的筹划(Entwurf)里。

拉图尔的理论有些“事后诸葛亮”的色彩。我们今天非常依赖于各种整齐划一的制作规划,所以他把一个在这个系统里工作的底层工作者,在规划的层面上隐去,以便在理论之中把ta压到最原始的层面上去——压到循环性的劳作的层面,不再与有垂直维度的规划发生关系——以此服务于他对这个原始层面上“差异性的相互作用”的解释。

9 存在模式与暂时的同一化

徐军:是先有铁路,还是先有造铁路的想法?对于姐姐来说,显然是已经有了一个想法之后,才会参与建造的活动。

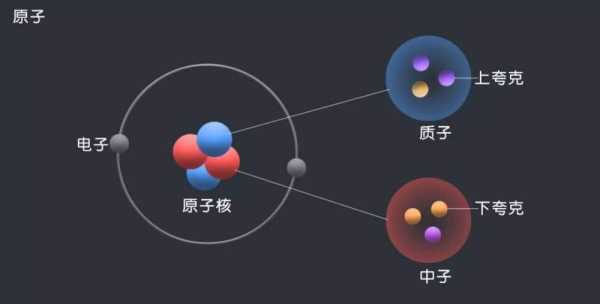

刘任翔:但是,我同时又不认为这构成了对拉图尔的有力反驳。我们在有限的时间内对他的理论的描述有点脸谱化;但他谈论的始终是行动中的过程,其中的差异的展开首先不在物质的层面,不在被科学所对象化的机械论自然的层面,不在分子、原子的层面——而是在行动者层面。

在行动者层面,我到目前为止只提到了它的一种深度:制造持久的、能够被人使用很长一段时间的铁路。但它其实有别的意义上的深度,这涉及的是:建造有持久性的铁路,是为了谁?有可能是为了一些人旅行的方便,也有可能是为了一个地区的振兴。这种“为谁之故”(Worumwillen)不能还原为建造铁路的人的主观投射。这才是“行动者网络”的层面。在网络里才有这样的情况:不论是人还是机构(institution),甚至是物,在里面都已经成为了行动者(actor);它们都成了黄裕生老师所说的“可以打开新的可能性”的东西。只有在这个层面上,才能恰切地谈论它们的差异化或同一化。

戴宇辰:拉图尔讲姐姐也好,弟弟也好,不能把这理解为人的筹划、投射或目标意志的达成过程。他反对主客二分;他强调行动者,本来就是要去反对主客二分。他说大家都是平等的实体,但实体和实体之间是相互涌动的,最后形成了一种临时性的稳定。

所以,在拉图尔的叙事中,出现的不是“姐姐想做什么”。如果说这是她的目标,或者她有计划、有蓝图,那这还是站在唯一时间观的角度在描述问题。拉图尔讲的是:实体(entities)之间的涌动、交错都是非连续性的;而错过这些非连续性,就是弟弟为了看似平滑连续的旅行所必须付出的代价。他除了跨越了均一的时空,还跨越了这些非连续性。

文章后面讲到捕鼠夹的例子时会更清楚。把技术定义为一系列不同的时间、空间和行动者的互动,这似乎违背直觉,但这恰恰是拉图尔的观点。假设我的公寓里有老鼠,我买了个捕鼠夹。这种情况下,我到底是在买什么?依据现代人的形式主义的认知,我就是买了那样一个具体的物质对象,一个夹子。拉图尔说,不是这样。我买的是韩国的血汗工厂里的劳动、车队的运输、远东的航运;我还遭遇了瑞士的奶酪,遭遇了汽车,遭遇了老鼠,还有各种各样的力学结构,等等。在这样的一个过程中,买捕鼠夹的人遭遇了无数不同的行动者:韩国的工人,法国的运输司机,木材,阿尔卑斯山的奶酪……这些东西不属于某个均质的时空范畴,不属于同样的节奏;它们是异质的,是分散于诸时空(times and spaces)的。但是,在捕鼠夹这样一个技术物件中,这些异质的东西全部被关联在一起了。异质的行动者在技术条件下的凝聚和一同出场,才让我们获得了均质的时间。

如果说我昨晚用捕鼠夹干掉了一只老鼠,我就不得不付出跨越了所有这些非连续性的代价,以便得到连续性的产物——通过捕鼠夹技术抓到一只老鼠。拉图尔特别强调的是,这里主要的不是人和非人之间的关系问题,也不是一个人的意图如何展现的问题,而是各种异质(heterogeneous)的实体的共同协商(negotiate)和组建。

技术对于拉图尔而言是一种“存在模式”(mode of being)。这是因为,技术把异质的东西通过行动者网络的事件串联在一起。买到捕鼠夹并使用它,就相当于获得了这样一个异质的网络的暂时稳定。

拉图尔的原文:

Let us take the very simple example of the mouse trap I set up against the many mice that live in my house at the foot of the Chatelperron castle. It took ten minutes for Korean housewives to make them last year in their sweatshops, a minute for the import/export trade company to order them by fax, three months to carry them in a container across the Far East trade routes. It took me a few minutes and a few francs to buy them at the local hardware shop last week; I am presently hooking a portion of Swiss cheese on the nail and, cautiously, setting the spring, making sure it is not my finger that gets snapped by the miniature guillotine… Tonight, the kinetic energy of the spring set in place by my cautious action will be swiftly unleashed in my absence as soon as a gourmet mouse starts sniffing the succulent Swiss cheese. How many actors present at once? Korean workers, French traders, wood from the mountain, cheese from the Alps, my action from yesterday delegated to the spring in this oldest of techniques, the trap. More primitive, more basic than a point in an isotopic space, is this subtle weaving together of interactions from many places, times, and types of material: the week-old mouse body, the month-old cheese, the age-old trap, the five-year-old wood, the night-old action of the exasperated kitchen owner, all of them contributing to this very humble topos-kairos, to an event — producing spot — and it is certainly an event for the mouse who will meet its death, hopefully, tonight…

We never encounter time and space, but a multiplicity of interactions with actants having their own timing, spacing, goals, means, and ends. Nothing in the mind, nothing, but a lot in the know-how of those who, by clever technical action, can weave together types of actants that were incommensurable a minute before. What could be farther away than Korean sweatshops and Swiss cheese? Yet they are now connected by the shortcut of the mouse trap. Long before we talk of space and time, it is these sorts of connections, short-circuits, translations, associations, and mediations that we encounter daily.

10 差异优先思想的政治后果

黄笛:所以说,拉图尔理解的“行动者”不必是人?

戴宇辰:他认为人和非人的区分也是近代的形式主义思维导致的。主体和客体的概念是这种形式主义的一部分,人的“意图”、“投射”等也是。

黄裕生:这是一种非常激进的人类学。

徐军:这是去–人类中心论的人类学。

戴宇辰:拉图尔早年有一本书叫《我们从未现代过》(Nous n’avons jamais été modernes)。他认为,现代人讲的主客二分,在现实中是不存在的,是一种形式主义的理念性的编造,不是在实践中真正起作用的东西。

徐军:但我想,拉图尔强调这是理念的“编造”(fabrication),不等于说它不存在;而是说,它既是实在的,也是我们建构的。他想强调这两个方面是同时成立的。

黄笛:从这个角度,我觉得刚刚黄裕生老师提出的质疑也是现象学会提出的质疑:这些最初的差异,如何显现为差异?拉图尔实际上不能回答、而且拒绝回答这个问题。

戴宇辰:差异是拉图尔展开论述的前提,是逻辑上的出发点。一开始就有无数的差异;问题在于如何使这些差异形成一种暂时的同一。在我看来,拉图尔所说的诸存在模式,描述的就是差异的种种同一化过程。技术(刚才讲的捕鼠夹的例子)就是存在模式之一,此外还有科学、宗教、法律等,一共有15种或12种。拉图尔说,这些没有谁先谁后,也没有谁是谁的根据。它们都是特定的、局部的存在,每一个都是一种暂时的同一。每一种存在的有效性,不是在同别的存在方式的比较中体现的。不能说一者比另一者优秀,也不能说一者比另一者更符合真理。

黄笛:这在形而上学上跟德勒兹很像。

戴宇辰:就是强调差异的优先地位。

黄裕生:整个法国哲学都是这样。

刘任翔:但是拉图尔反对柏格森把差异局限于绵延(durée)里的做法。

黄裕生:柏格森还不算是当代的法国哲学家。

戴宇辰:拉图尔的这种观念很有德勒兹主义的特点。

徐军:拉图尔也因为这种观点,在人类学领域不受待见。这些想法,如果真的用来做人类学研究,人类学学界也是很难接受的,他们的主流也不是这样。

黄裕生:我是很警惕这种(把差异放在优先地位的)观点的,它在政治上、在社会层面可能导向为极权主义辩护。

戴宇辰:为什么?

黄裕生:主体没了,个人没了,个体的权利全都可有可无了。

戴宇辰:对于拉图尔而言,政治也是存在模式的一种,与其他的存在模式(例如技术、法律)不可通约。因此,他应该也会反对用技术或法律的筹划来取代真正的政治行动。

黄裕生:但是在这种无主体、去主体的态度下,人的个体性都失去了根据,还怎么强调个体的政治权利?

戴宇辰:拉图尔不强调这个。

黄裕生:阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)曾经提到“跨主体”(transsubjectivité)的概念。这些东西我觉得特别激进,我没有完全搞懂,要向你们请教。但我直觉上认为这在道德实践领域和政治领域会导致严重后果。这样下来完全可能为极权主义提供基础。

马浩然:我尝试解释一下黄老师的这个论断的根据。支持这一论断的根据分为两个层次。

第一个层次是说,在行动的根据层面,采取一种差异优先的形而上学立场,会导向道德的相对主义、甚至是去人类中心主义,从而瓦解一个普遍的伦理共同体实现出来的根据。与此同时,利益共同体的根据没有被瓦解,掌握强力的政治集团的根据没有被瓦解。这样看来,它对善的原则在尘世的普遍实现是有害的。

第二个层次是说,在现实政治的层面,实现一项政治主张需要强力,这种强力对应着社会团体的资源、组织性和纪律性。可是多元政治,按其自身的原则,有瓦解每一个共同体的倾向,也就是有破坏在资源、组织性、纪律性这些方面的自足性的倾向。这种破坏最终反而会建立起对他者的依赖,而唯一稳定的政治团体(即国家机器)在这种情况下将由于社会团体对它的依赖而扩张权力。这样看来,它最终会导向国家权力的扩张和个体权利的萎缩。

就这两个层次来看,可以说黄老师的担忧是有道理的。但是,实际上事情会如何发生,不是这种推理所能预料的。毕竟,不是所有人都会主动对自己的主张进行梳理和反思,要求自己的各种主张之间没有矛盾。因此,说一个特定的形而上学观念因为逻辑上蕴含、所以事实上一定会引发特定的道德观念、继而引发特定的政治后果,这一点是存疑的。

费轩:后现代思想的理论努力反而来自对极权主义历史的反思。他们恰恰认为,极权主义代表着同一性的暴力。我听到拉图尔的理论,首先会觉得它可以为LGBT辩护,而黄老师却觉得它会为极权主义辩护吗?

黄笛:这个要考虑语境。在他们的社会里看是一个样,在我们的社会里看是另一个样。

刘任翔:相对主义在不同语境里可以被各种力量利用。

徐军:不管是相对主义还是绝对主义,都可以被利用。

戴宇辰:拉图尔其实是有政治哲学的,主要是“盖亚政治”(Gaia-politics)。

黄裕生:这会导致欧洲的政治倒退。

徐军:拉图尔是左派吗?

戴宇辰:不是。

刘任翔:感觉进入了一个闲聊的阶段。

黄裕生:不是闲聊。这是很严肃的问题。

11 规范性召唤主体前来,这是一种必然性或目的论吗?

刘任翔:在目前为止的讨论中,我一直扮演的是为拉图尔辩护的角色。但是,这篇文章我读下来,自己也有一些“微词”。戴宇辰老师先前谈到拉图尔对传统哲学理论中的主观性、乃至“意图”、“意向”等概念的批判。我觉得,这种批判有点将传统哲学简单化或脸谱化了。

我们先前说,拉图尔的故事中的姐姐参与开辟和建设铁路的工作,涉及一种制造具有持久性(durability)的道路的筹划(project / Entwurf)。戴老师可能是依据拉图尔的思路,认为“筹划”的概念是在诉诸姐姐的主观层面、乃至一个共同体的主观层面。但我觉得未必如此。即便将讨论限定在传统哲学内部,也未必先要有一个准备停当的、现成的(extant / vorhandene)主体,再由这个主体去投射出一种筹划。这种观点在哲学上相当于是粗陋版本的主观主义(subjectivism),似乎找不到什么人明确地持这种观点,但这种观点经常成为“稻草人”,被安在对手身上,以便展开批评。

那么,对于拉图尔的哲学框架而言更合宜的“筹划”或“投射”概念如何界定?我想借用当代英美哲学的讨论中经常提到“规范性”(normativity)概念。规范性不是基于主体的,而恰恰是先于主体、并参与主体的构成。比如,按照康德哲学的逻辑,假如没有道德律的规范性,也不会有真正意义上的实践理性主体。

于是,在拉图尔的故事中引入对“筹划”的分析,并不是说,首先有某个个人,然后ta怀着一种建立起持久性的东西的计划或愿望而去做了开辟道路的事。相反,开路的计划本身就是一种规范(norm),它是个召唤(call / Ruf)——得有人做这件事!于是,才有了“人”,具体而言是有了能够响应召唤而承担起这件事的人。这个人的人格(character)或角色是在响应召唤、站出来、真正做这件事的过程之中,才逐渐形成;而且,ta是在这个过程中才成长为“负责”开路的主体。这是我关于规范性和主体性之间关系的看法。

这就把我们引向了一个进一步的问题。拉图尔的解释框架预先承认了差异和偶然性。所以,正如先前戴老师说的,捕鼠夹捕鼠的事件,是许许多多互有差异、各有时间节奏的过程的交汇和相遇,而这种相遇也是偶然的,不是必然的。而我想问的问题,用大白话说就是:怎么就这么巧?

在只涉及一个人的情况下(如姐姐开辟道路),说各种差异的偶然相遇使得她在特定的地方开了路,这尚且说得通。可是,要建造一条高铁线路,不是一个人能完成的,也不是无数的人零敲碎打就能实现的。相反,它涉及的许许多多行动者的有组织的努力。并不是说,人们在某一刻一拍脑袋,认为要有一个负责建造高铁的机构,高铁就出现了。相反,或许首先有的是人员流动的需要、货物运输的需要,走出大山或者振兴乡村的需要,等等。凡此种种,构成了一种原初的规范性,它在不停的召唤着人成为主体、走上前来承担责任。而这,才使得许许多多的人和其它行动者在某时某地实现了看似偶然的相遇。

所以我倾向于认为,在这种相遇中起作用的并不仅仅是纯粹的偶然性,相反恰恰有一种必然性。这种必然性不是形而上学的因果必然性,而是由规范性造就的、容许了甚至鼓励了自由的必然性。规范恰恰召唤自由,而不是压死自由。

【注】在《每个人的自由发展:德国古典哲学中关于自由、法权和伦理的研究》第八章中,艾伦·W. 伍德讨论了费希特的“召唤”(Aufforderung)概念,将之界定为他者在规范性中邀请自我前来的过程。详见以下书评第二节:发现更好的世界:康德和黑格尔能为现代人做些什么?

刘任翔:在我本人对海德格尔的研究中,我也提出了类似的模型。海德格尔消解形而上学中必然性与偶然性的二分的时候,将必然性(Notwendigkeit)追溯到急迫(Not)概念。这个急迫,如果做一种有些通俗化的解释,可以认为是标示着规范性。这里有建高铁的急迫;而从这种急迫中,既诞生了行动者主体,也诞生了他们之间的看似偶然的交汇,从而也是无比丰富的差异在此的交汇。

因此,即便偶然性的相遇在相遇的一刻看似是全新的事件,在事后仍然有可能依据在事件中显明的规范性、以及由这种规范性召唤前来的主体性,提出一种带有必然性的、合理化的解释:有目的(规范性),因而可能有手段(主体性)。

黄裕生:有目的、有手段,意味着有主体;而拉图尔要回避的恰恰是对主体的预设。在你看来由必然性的事情,在他看来都可以回溯到偶然性之中。

刘任翔:对。所以我会想问拉图尔,他如何处理目的论(teleology)的问题,无论这里的目的(telos)是搭载在个体上还是群体上。

黄裕生:他完全可以不需要目的论。

刘任翔:这也是我想说的。我感觉,拉图尔的观点和达尔文的自然选择理论在这方面很相似:一个看起来有目的性的东西,其实是彼此“盲目”的各方相互碰撞(所谓“协商”)的结果。各方一顿乱试,最终的结果是只有如何如何才能成事;但没有任何一方事先知道这一点、努力向着它去行动。

黄裕生:这里有两个层面。第一个层面是:这些活动的发生、运作是有目的的,是可以由各方协商的;但在第二个层面,总体地看,根本不需要引入目的。

刘任翔:的确可以设想一种情形,行动者各怀目的,但整个事态并没有全局性的目的,与此同时却能展现出某种规律、向某个方向的前进。比如亚当·斯密的“看不见的手”理论。

黄裕生:总体地看,事情是偶然的。老鼠夹在此出现,虽然它的制作过程中涉及目的与规划,但在整个的使用链当中,被老鼠夹联结起来的一切的整体,却可以看作是没有目的的,是偶然地生长出来的。

刘任翔:我觉得拉图尔不得不这么说,原因是:他把一切的目的论都搭载在了主体层面上,一旦允许目的论,就必然允许现成的主体。既然不允许现成的主体,就不能允许目的论,而必须用其他的途径(如偶然的相遇)来解释。这也算是一种因噎(现成主体)废食(目的论)吗?

12 因果关系中的回溯时间性

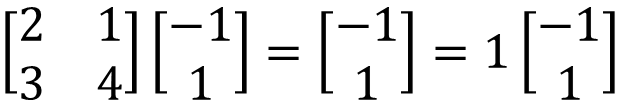

戴宇辰:拉图尔在别的文本中提到,他对于因果性的理解是反时间序列的理解,不是基于演绎法则的。

按照休谟式的理解,若在因果关系中A为因、B为果,则A发生在前,B发生在后。但是拉图尔的因果关系是回溯性地定义的,也就是说:当网络形成以后,再回过头去定义原因是什么。微生物只有从巴斯德(Louis Pasteur,1822-1895)完成微生物的实验的那一刻开始才存在,并且由此而回溯性地定义了完成该实验之前的情形。

巴斯德与普歇(Félix Archimède Pouchet,1800-1872)在科学史上曾有关于自然发生说(natural occurrence)的争论。普歇也看到了微生物,但是他不知道他看到的是微生物。微生物的本体论地位,从时间序列上来说,必须要到1864年巴斯德实验发现以后才成立,但是一旦它的本体论地位萌生以后,它可以回溯性的定义1864年之前的所有的导致肉汤腐败的东西,那些东西都是微生物。

【注】巴斯德和普歇的主要争论在于:生命究竟是本来就有的,还是无(机)中生有(机)的。自然发生说指的是后者。普歇持自然发生说,他认为现成的无机物已经构成了衍生生命的充分条件;把去除生命的混合物放在那里,生命就可以自发出现。巴斯德的观点是,这个条件并不充分,无机物中不能凭空产生生命;腐败现象是既有微生物的传播和增殖导致的。

于是,普歇和巴斯德各自设计了一系列实验来证明自己观点的正确性。巴斯德设计了被列为教科书经典的曲颈瓶实验,普歇则是将废水和高温处理的干草堆密封在烧瓶中。他们都获得了预期的结果——巴斯德曲颈瓶里的肉汤没有腐烂,普歇烧瓶里的干草腐败了。普歇指责巴斯德设计的环境不适宜生命的自然发生。从单纯的实验结果来看,还不能断言某一方的胜利。

后来我们才知道,不是所有的微生物都能在沸水中被消灭,枯草杆菌的芽孢在120℃的环境下能保持20分钟的活性,这就是普歇实验设计的漏洞。而巴斯德的观点也不全对,自然发生学说经过修正之后有了很强的解释力,能够解释地球早期生命的形成——生命确实可以无中生有,不过,地球早期的环境是生命自然发生的关键条件。在我们取得这一系列新认识的过程中,因果关系的回溯性重构已经发生了很多次。

(马浩然)

刘任翔:我自己的研究也涉及回溯性的时间结构(retroactive [nachträgliche] temporality)。它适用于任何科学发现。比如,J. J·汤姆逊发现电子这件事,回溯性地规定了:宇宙中一直都(always already)有电子。

徐军:原先是一种“发明”,科学把它说成了“发现”。

刘任翔:我不持有这么强的建构论立场。就巴斯德“发现”了微生物这件事而言,回溯时间性的表现是什么?有一些中国古代文献记录了唐朝某年的“大疫”;现在我们就知道,这是微生物的作用。而在微生物被发现之前,此事在世界中展开的方式不是这样的。很长一段时间里,我们都在跟微生物打交道、被它影响;但是,直到某一个节点,我们才对这件事有了意识。科学发现只是达成这种意识的时刻,而不是我们开始被影响的时刻,因为根据回溯时间性的含义,影响是被发现为一直都在发生(discovered as having always already been)。

戴宇辰:拉图尔会认为,在1864年之前,微生物在本体论上是不存在的;必须要到1864年,通过巴斯德这个人,还有各种各样的实验设备、科学论文、资金支持构筑成一个动态、稳定、统一的网络之后,微生物的本体论地位才萌生。但是,一旦这个事件发生,它就可以回溯性地去奠定1862年、1863年都存在微生物;人们一直搞不清楚的病的病因是微生物。

刘任翔:海德格尔《存在与时间》第44节讲“真理”,那里有一个非常类似的说法:

在牛顿定律被揭示之前,它们不是“真的”(wahr)。(SZ 226/313)

但是,海德格尔紧接着做了解释:

但不能由此推论说,在存在者层次上不再可能有被揭示状态的时候,牛顿定律就变成假的(falsch)了。这种“限制”(Beschränkung)也并不意味着减少“真理”的真性(Wahrsein)。在牛顿之前,牛顿定律既不是真的也不是假的。(SZ 226-7/313-4)

说牛顿定律是假的,也已经把这个命题所对应的本体论场域(ontological field)划分成了“真”与“假”;但这种划分恰恰是在牛顿提出牛顿定律的时候才发生的。

类似地,对于巴斯德的案例,更严格的表述是:在巴斯德发现微生物之前,微生物的存在与不存在之间是一个混沌未分状态、无差别状态(Indifferenz / undifferentiatedness);而恰恰是发现微生物这件事,构建了微生物存在与不存在的差别(made it make a difference)。但是,这个在此被差异化的框架,会回过头来适用于差异化时刻之前的世界。

戴宇辰:拉图尔与海德格尔对因果性的理解有相似之处。

刘任翔:回到我们先前说的目的论解释的问题。我感觉,拉图尔借助偶然性而消解目的,是“把婴儿和洗澡水一起倒了”(throwing the baby with the water)。

我们可以尝试用规范性(normativity)来重构目的论。这种目的论解释不再搭载在一个现成的、怀着特定目的的主体上。这么做是为了寻找在海德格尔的哲学立场与拉图尔尊重差异、尊重本地发生、尊重复数性的立场之间的一个位置。我们在这个位置上,还是可以在本体论层面上承认对未来的打开和规划、承认传统意义上的目的,但是把所有这些放在规范性层面,而不是放在现成主体的投射层面。

13 拉图尔本体论中的“阻力”与“节奏”

刘任翔:我们到目前为止处理的主要是一些基本立场之间的碰撞。我提议,我们现在暂且接受拉图尔的前提,以便考察文章的一些比较有意思的细节。先同情地理解他,看看他究竟往何处去。

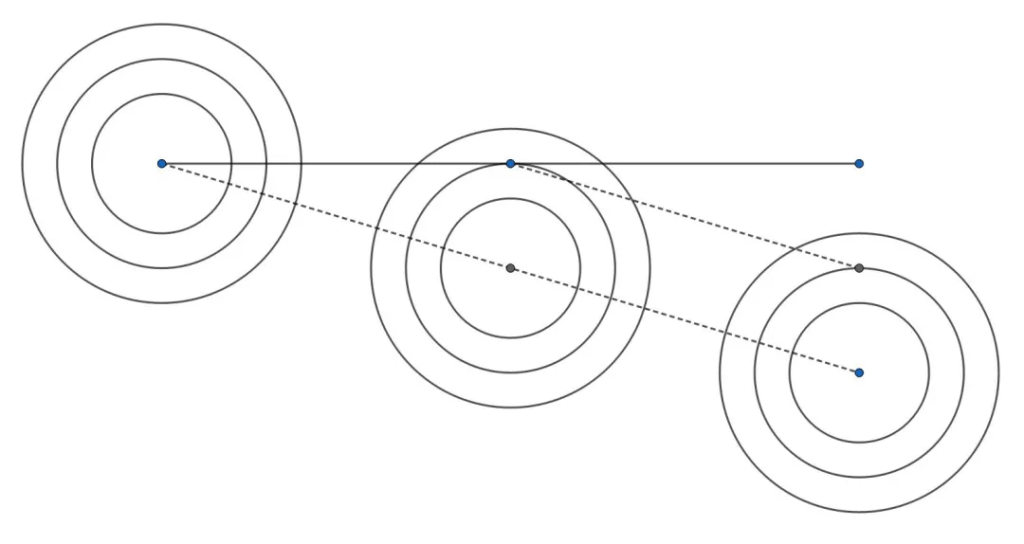

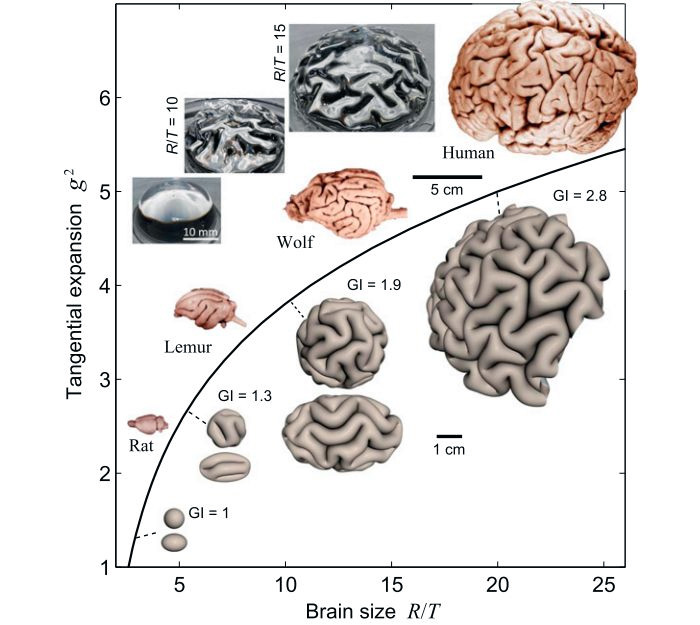

拉图尔在文章的第二节里提到了两个概念。一是他经常会提到一个东西的“阻力”(resistance)。在解释阻力时,他用柏格森和德勒兹所发展的强度量(intensity)概念。“强度量”与“广度量”或“广延”(extensity)不同,它说的是无法还原为同质事物的并列、相加和计算的那种内部的深度和丰富性。而“阻力”说的是不同的实体在遭遇、打交道的时候,其间有一个相互协商、乃至相互争执的过程;而从这个过程之中,可以生成一种本地性的时间和本地性的节奏。

【注】在物理学中,质量是典型的广度量,温度是典型的强度量。前者可以通过自然的方式相加(两个石头的质量就是它们各自质量的加和),后者则不可以。(马浩然)

第二个概念就是“节奏”(rhythm / tempo)。拉图尔说:

如果所有事物都与旅行者以同样的节奏变化,他就没有办法衡量形状的可逆性,即便他来来回回地走动也不可能。

(If everything changed at the same tempo as the wanderer, he would never be able to measure the reversibility of shape, even if he retraced his steps.)

拉图尔举的例子是一座城堡。在我走近它的过程中,城堡的形状没变(因而具有所谓“可逆性”,即可以反复返回确认的稳定性),而我的位置变了。但是拉图尔说,这是因为,在走近城堡的过程中,我变老(age)了两个小时,而城堡的节奏(tempo)跟我的节奏之间的差异足够大。对于城堡的生命而言,两个小时几乎是微不足道的,以至于我可以认为城堡是“固定”的。

我认为,拉图尔在这里做了一件非常有意义的工作。他在非常基本的层面上,把时间复数化了。他首先承认的是存在者之间相互遭遇时所涉及的时间节奏,而这个节奏是与相互遭遇的存在者各自的性质、以及他们所处的情境直接相关的。

从这里得出的结论,我们已经看到了:普遍唯一的时间是一个成就、一种结果。但是,如果我们在这种表面的均匀之下去挖掘不同节奏之间的遭遇,其实能够获得关于事物及其关系的一种非常生动的画面。

就如同先前说的捕鼠夹:制造它的血汗工厂是什么样的、贸易的航线是什么样的,订单是什么样的,老鼠是什么样的……所有这些各自不同的节奏——有的是几秒,有的是几年甚至几百万年——都是因为技术系统,才在捕鼠夹的使用这个事件处交汇。

所以,可以接着讨论的一个问题是:技术为什么可以把原本节奏大不相同的过程集中于同一个事物里,让它们同时起作用。这些过程中没有一个是完全缺席的,很多是作为背景而起作用的。没有任何一种节奏被按下了暂停键,它们其实都在各自继续——木头的干燥、风化,奶酪的变质,老鼠的营养循环和肢体活动,都在同时进行。但是,是技术使它们走到了一起,成就了捕鼠夹抓到老鼠的时刻。

戴宇辰:技术在拉图尔的整个形而上学架构中是非常重要的。诸存在模式中的一种就是技术。但他提供的不是有关技术“为何如此”的解释,而是有关技术“是如此”一种观察。不同节奏的实体的涌动所形成的一种暂时的、偶然的同一,这就是技术向我们呈现“存在”的方式。

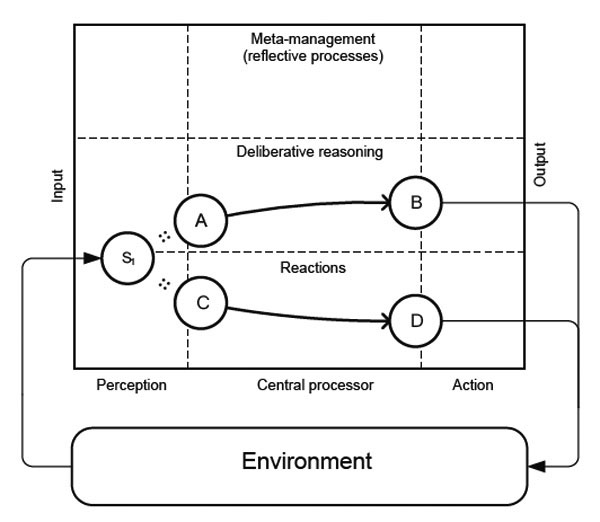

与此同理,科学是另外一种存在模式。181页往后讲的主要是科学:他说,我们要从技术研究(technology studies)转向 科学研究(science studies)。拉图尔认为,科学是一种指引(reference)。类似地,法律、政治、再生产等都是不同的存在模式,都是对于节奏不同的事物的一种暂时的、偶然的关联。

拉图尔本人是在田野工作中发现这些的,而不是基于特定的哲学传统或逻辑论证。这些观察是他整个形而上学工作的出发点。

14 技术与科学互斥吗?

黄裕生:是不是每一种存在方式都是一种同一化的方式?

戴宇辰:是一种暂时性的同一/同一化。血汗工厂、奶酪、木材、石头还有技术条件,这些非连续性都被我们跨越了,我们达到的这种同一叫做技术。

刘任翔:回到科学和技术的区别上,我有一个问题。为了提出这个问题,我可以扮演一下吴国盛老师。他可能会说:现代的科学,不就是技术科学吗?拉图尔所说的科学实验室中发生的很多事情,是技术逻辑的延伸。用海德格尔的话说,它是通过摆置原本是自然的东西(例如控制变量),使得它们处于人工条件之下,由此再去研究恒常性的关系。

在这个意义上,如何还能把技术和科学作为两种相互独立的存在模式去讨论?还是说,拉图尔的诸存在模式概念,并不是互斥(mutually exclusive)的概念;同一个存在者可以同时在不同层面上参与多种存在模式?比如说,科学仪器是一种技术物,但它服务的是超出了一般意义上的技术的精确科学。

如果由此来讨论科学和技术的区别的话,那么至少在现代,科学似乎比技术要“多”一些东西。这其实有点像工程师和高铁上的弟弟之间的区别:技术关注的是工程师的层面,它更无法脱离实践检验;而弟弟所代表的科学家,虽然也有实践,但在科学中会生产出一个似乎不依赖于其实践的纯粹内容。

比如,爱因斯坦的相对论的内容,按照传统科学哲学的观点,是超出爱因斯坦这个人的实践的。在科学之中,每每出现这种研究实践和研究结论(或曰研究的理论内容)的二分。这使我想到了胡塞尔对意向行为(intentional act)和意向内容(intentional content)的区分:在他那里,前者发生在时间之中,而后者是超时间的。

同样的道理,拉图尔这里所说的研究行为,根据胡塞尔的观点,是发生在时间之中的;尽管拉图尔本人不会同意,而会说这是异质性的时间节奏碰撞的过程。但毕竟这还是涉及时间的。而科学研究所达成的结论(如物理法则)却是超时间的。而且,这并不是说从时间之中萌生、再超出时间,而是说它(作为普遍有效的法则)一直以来(always already)就超拔于时间之上,只不过可以在某些节点被发现、被揭示、被以这样那样的方式表述而已。

那么,就有一个连带的问题:拉图尔在如此描述科学的时候,是不是隐含了一种观点,即科学的那种所谓超时间的结论,其超时间性也是值得怀疑的——至少是有条件的、是一种成就?

戴宇辰:拉图尔跟你的想法是一样的。他说,科学没有从世界中排斥时间(science does not withdraw time from the world)。

刘任翔:不过,当我看到这一点,我反而又对这种说法产生了怀疑。我能理解拉图尔为什么要这么做,因为他要把实践与实践之中产生的、看似可以脱离实践的理论产物之间的优先性颠倒过来。他必须要把优先性给实践。这么理解的话,他有点像马克思,他的形而上学可以说是某种唯物主义,只不过是基于行动者网络的唯物主义。

黄裕生:马克思其实也是这样。

刘任翔:现在的西方马克思主义研究,也倾向于往“行动者网络”的方向理解马克思了。

回到拉图尔,他似乎提出了一种很理想的情况:科学的现实化,只不过是给世界增添了一种新的维度。比如说,发明了高速摄影枪的人,只是给了我们一种新的理解鸟类飞行的方式,容许我们看到鸟类飞行时肢体的运作等。这似乎更适合用来描述科学的“黄金时代”(17-18世纪),但是,我们自己则似乎生活在科学的“黑铁时代”:科学的世界观成了竞争性的、乃至排他(exclusive)的。高速摄影遮蔽了鸟类的飞行。

所以我认为,实际上发生的事情没有拉图尔讲的这么理想化。在许多情形下,对新的存在模式的引入恰恰使世界变得更贫乏了。也就是说,当某个可以同一化、普遍化的东西出现,人们反而对多样的、差异性的东西失去了耐心。

戴宇辰:有一点很有趣。拉图尔本人说,发明了高速摄影枪的人发明的不是电影,而是“反电影”。连续摄影是把鸟的整个运动轨迹以共时的方式展现出来,而电影则是用一系列原本共时的画面再造了历时的运动过程。拉图尔会认为,连续摄影的恰恰丰富了科学实践。

刘任翔:我们可以稍微发散一点。柏格森也批评过电影,《创造进化论》(The Creative Evolution)的第四章叫做“思想的电影学机制与机械幻象”(The Cinematographic Mechanism of Thought and the Mechanistic Illusion)。柏格森说,电影把原先在绵延之中发生的运动过程转换到共时的几何空间之中,使之可以一帧一帧地排列在一根线性的时间轴上。这样,用一台机器带着胶卷转动,好似就还原了运动。而高速摄影枪对应的是电影的录制而非播放过程:它生产的是一串共时的胶片。只不过,摄影的结果不在需要播放,而是就共时地放在我们面前被“一起看”。

这里涉及一个来自希腊语的概念,“综观”(synopsis)。在当前的语境里,它指的是可以共时性地“一眼”就看明白。我们固然可以因此而批判运用了高速摄影的科学研究,说它把运动给杀死了,把活生生的鸟也给“杀死”了,把不息运动着的生命拍扁到了僵死的平面上。但是,与此同时发生的是一件特别有意思的事情,我甚至觉得这是一种柏拉图主义的梦想:我们似乎可以从永恒的观点看(sub specie æternitatis),以超拔出时间过程的方式看这个过程,并且还真的看到了过程,而不只是把过程看作是幻象。我觉得这是柏拉图主义中一个很精妙的环节;包括后来谢林讲永恒与时间的区别的时候,说的是:永恒不是时间中才能展现的差异的彻底缺席,而是对这种差异的无限凝缩。

我觉得,这里以科学的方式发生的凝缩,体现在高速摄影“反电影”的一面中——压根不用再播放了,一眼就可以把鸟的运动看明白。

海德格尔在解读康德A版演绎的三重时间综合时,给“综观”提供了进一步的基础。在康德所区分出的感性直观和知性概念之间,海德格尔是直观优位的,认为概念是服务于直观的。这导致的一个结果就是,海德格尔认为知性之中发生的综合(synthesis),是源于在直观层面想要达到的综观(synopsis),即“一眼”看明白;而综观之所以可能,又依靠一个他称之为“共涌”(syndosis)的过程。“共涌”就是某些东西原初地一起涌出来(想象伤口冒脓的过程)。整个框架想要论证的是:我们之所以看似能够把康德意义上的前后相续(Nacheinander)之中的杂多(Mannigfältigkeit)综合起来,前提是我们已经有了综观(一眼望到底)的这种能力。只有有了一种在经验的看“之前”的看,才能在经验的(时间之中的看)之中看到持续的运动。

15 虚拟与潜能的区别

戴宇辰:我有一个问题。拉图尔在批评科学中的形式主义之后,提到了Isabelle Stengers,说她在德勒兹之后区分了虚拟(the virtual)和潜能(potentia)。他想说的是什么?

【注】Isabelle Stengers,比利时哲学家、化学家,和拉图尔合著过科学哲学方面的作品。现任比利时布鲁塞尔自由大学哲学教授。

刘任翔:虚拟(the virtual)首先是有他者性(alterity)。这种他者性是在过程之中,在无限差异的偶然相遇之中,现场地、本地化地呈现出来的。拉图尔自己的说法是“quality of connection with other actions”,和其他行动者的行动有所照面。所以,虚拟的形而上学特征之一,就是完全不可从单一视角去预料。

戴宇辰:是在互动和碰撞中出现的东西?

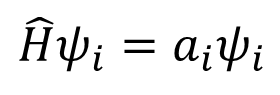

刘任翔:对。对于德勒兹来说,虚拟(the virtual)跟现实(the actual)的区别是,现实指的是我们的知性所构造的这个世界,有它确定的规则,有事物在其中产生的条件。但虚拟就像海浪一样,不停涌进现实的世界,使现实世界的规则不得不随之改变。每一次涌入都是一个新的事件,它会回溯性地改变现实的结构(例如对电子的发现甚至适用于发现之前的宇宙),会改变世界在康德意义上的构成性(constructive)原则。包括范畴,都可以因为虚拟的涌入而发生改变与转换。

而潜能(potentia)在这里代表着德勒兹主义对于亚里士多德主义的一种脸谱化解释。潜能一定是潜存在(subsistence),在其被实现(actualize)之前就已经在某处现成存在了。在亚里士多德的这种形象中,其实还是有柏拉图主义成分:潜能是以超时间或时间之外的方式潜存的;它们成被实现、成为现实,就意味着它们进入了时间。但这里涉及的事情仅仅是进入时间,而一切的内容早就准备停当了。所有发生的现实,都曾是、并一直已经(always already)是内容上完全对应的潜能。比如,我今天说出这句话,把它现实化了;但在我说话之前,在潜能的世界里,这句话就已经是这样了。

我觉得,对于虚拟和潜能的区分,主要目的还是突出虚拟概念所意味着的绝对新颖性、创造性。仿佛我们无法把捉虚拟这个野性的世界;它向现实这个看起来很文明的、建构得很好的、均一的世界,不停地涌入。

听众1:从字面上看,潜能和虚拟最主要的区别在于是不是有第三方去参与。对潜能而言,一切都是可预知的,无论发生或不发生。原则上可以(根据一定的法则)来判断它是不是会发生。而在虚拟中涉及了其他的事物,尤其是其他的行动者,所以是不可预知的。

刘任翔:不仅仅是第三方的参与;从自身与他者的层面上说,是他者的参与,而不是一个镜像性的自我、可以被熟知的第三人在参与。“从时间的角度是否可以预先思考”,能够作为一个判据;拉图尔本人的说法是“exactly as it is possible to calculate all the positions of the pendulum”。计算一个钟摆的位置,知道初始位置之后,每个位置都能计算,甚至不用真的去看钟摆就可以预知。在科学中经常发生这件事,技术亦然:造一座桥,要求一百年不塌——这是要在今天确定一百年后的事。

听众2:这里涉及的是目的论问题,还是机械决定论的问题?

刘任翔:我觉得无论是拉图尔还是德勒兹都没有充分挖掘亚里士多德本人对潜能(δύναμις)和现实(ἐνέργεια)的区分之中的丰富性。亚里士多德那里的潜能是一个导向自身完满的过程,指的根本不是现成地潜在的东西。因为如果它是现成的,就根本没有必要发展这个区分。整个理论讲的是尚不现成的东西如何以一种持续在场(die ständige Anwesenheit)的方式给出。

所以,在整个过程之中,比如一颗橡果要长成橡树,必须要有目的因的参与。若非如此,就不能说“作为橡树存在”已经在橡果的潜能之中了。这是它长成橡树之后,回头才看明白的。我们单单去看橡果,是看不出橡树的。这就是说,在形而上学层面上,不能把潜能和现实以相同的方式描述,因为当我们这么做的时候,我们在描述活动中就已经把潜能给现实化了。拉图尔这里批评的恰恰是这个本身就有点站不住脚的版本,就好像日光之下无新事,所有的潜能都是在那里现成的。

黄笛:大家首先会想到海德格尔对存在之可能性(Seinkönnen)的谈论,他会做一些更细致的辨析。海德格尔在某种意义上是对亚里士多德的复兴,他很喜欢亚里士多德的“自然”(φύσις)概念。

刘任翔:但是海德格尔的立场和德勒兹/拉图尔还是有差异。德勒兹是“先验经验主义”(transcendental empiricism)的立场。虚拟在他这里一方面必须是他者性的、无限丰富的、不可把捉的;另一方面,他又认为所有的差异在虚拟之中已经是差异了。海德格尔不是这样认为的,他会认为可能性是某种尚未差异化(undifferentiated)的状态,混沌未分的状态。

借用海德格尔在《存在与时间》第44节的讨论:在发现牛顿定律之前,牛顿定律的存在与不存在是一种混沌未分的状态。在海德格尔看来,所有事件的发生都是对存在场域的原初差异化;而在德勒兹看来,在虚拟之中已经有无限的异质性,不断发生着差异化的过程;而(真理)事件是已经差异化的差异向着现实世界的涌入,是第二位的。

虽然他们都在考虑主体现象学的层面上发生了什么,但德勒兹除了现象学描述之外,还增添了形而上学描述,即关于虚拟界之中到底发生了什么的描述。这种添加或许来自论战的需要,是为了在20世纪60年代捍卫人的无限丰富性。德勒兹会认为,但凡从海德格尔的立场出发,聚焦于“为着此在(Dasein)的发生”的层面,但凡认为所有差异化都必须在此在这里发生,就会导向“形而上学的暴力”。这是因为,假如我作为此在,不想让它发生,不想让它差异化,它就没有差异。假如一些差异没有被此在所参与的差异化所照顾到,就没有任何话语可以为那些差异发声。

时间差不多了,我来总结一下。我们今天读到的拉图尔的文章,也是拉图尔本人辛勤实践的产物。但是,在某些后续研究之中,这种产物也被当成了通货,变成了研究的出发点,变成了前提;由此再去处理进一步的问题,有时反而显得没有在他自己这里这么丰富。重要的不是立场,而是看他如何劳作。他其实一直在劳作之中,在行动之中。