讨论时间:2022年6月10日

领读学者:任逸

录音整理:刘任翔

字数总计:18300

完读时间:2小时1分钟

问题1

对现在主义和永恒主义的驳斥

任逸:《时间的秩序》第七章是过渡性的。它的标题是“语法的力不从心”,最后落脚到语言的限度问题。

首先,罗韦利问:什么是“真实”(the real)或“实在”(reality)?他承认是有“真实”的。问题在于我们怎么去理解这个“真实”。罗韦利提出,要通过时间来理解“真实”或“实在”,而不能认为后者与时间无关。这样一来,不同的时间观就会导向不同的有关“真实”的观念。

罗韦利提到了现在主义(presentism)、永恒主义(eternalism)等。这些理论对世界的具体时间结构做出了不同的描述,从而支撑着不同的实在观。

世界的时间结构是通过“图示”(schematic representation)来表示的。可以比较一下这个概念和康德的“图型”(Schema)的关系:康德的“图型”是“超验的时间规定”(die transzendentale Zeitbestimmung)。而罗韦利在第七章里给出的图示相对更直观、具体。它隐含的逻辑是:如果我们要理解世界的时间结构,就必须通过图示将它直观地表现出来。

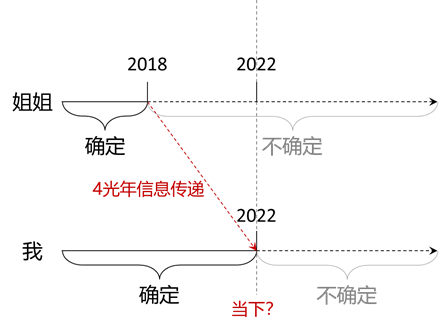

罗韦利首先驳斥了现在主义。现在主义认为,我们有一个共同的当下,真实是根据这个共同的当下定义的。换言之,只有现在(当下)是真实的,因为过去的已经流逝了,未来的又尚未到来。奥古斯丁(Augustine of Hippo)在《忏悔录》(Confessiones)第十一卷也表达过类似观点。现在主义的问题在于:根据广义相对论,并没有一个普遍的、共同的当下,因而也就没有普遍共同的真实。罗韦利并没有否定,对于每一个位置而言,有关于该位置的当下和关于该位置的真实。只不过,没有一个客观的(共同的、普遍的)当下。

接着,罗韦利考察了另一个极端,即永恒主义或所谓块状宇宙(block universe)理论。当今的物理学家,尤其从相对论的观点出发的物理学家,倾向于采取这种理论,认为宇宙自身是无时间的。整个世界相当于一张相片或者一个整体的“块”;所有的变化实际上只意味着几何上的前后关系,比如由a到b、由b到c这样的前后关联,而不意味着我们通常理解的时间关系。在块状宇宙理论中,时间不存在,只是人的一种幻觉。

罗韦利也驳斥了块状宇宙理论。该理论将整个世界(包括空间、时间,以及空–时中的诸事件)都理解成了固定的东西。罗韦利基于第六章所表达的“世界由事件(变化)构成”的观点,无法接受块状宇宙理论的这一结论。

既然现在主义与永恒主义都有问题,我们又回到了一开始的问题:如果仍然承认“有真实”,那么什么是真实?如果仍要基于时间来理解真实的话,也许需要设想一种新的时间结构,并将它以图示的方式表达出来。

我感觉,对图示的需要意味着:只有能够在空间中呈现出来的东西,才是人能够理解的。罗韦利似乎也认为,有些东西,即便它是真实的、实在的,是我们共同承认的,但如果我们不能把它图示出来,那么我们也仍然难以去理解它。

问题2

语法的时态与对时间的划分何者在先?

任逸:罗韦利自己的答案是在第八章给出的。这一章是整本书的高潮,给出了时空的具体结构。在第七章中,罗韦利只是反思:现在主义和永恒主义为什么将我们引向那样困难的境地?这就是“语法”的问题。罗韦利认为,世界上大多数语言的语法中都有时态现象(过去时、现在时、将来时等),对事件的表达方式与事件发生的时间相关。人们在谈话中、包括在思维中,惯于截然地切割时间。从而,一旦问起时间,我们难免陷入“过去、现在、未来”的框架,进而陷入现在主义、永恒主义等思考世界的方式。

罗韦利在这里要反思对过去、现在、未来作截然划分的语法。他认为,应当借助当代物理学有关实在的新发现,来调整我们的语法、知觉。

黄裕生:罗韦利说,我们对时间的划分是基于语言习惯、尤其是语言中动词的时态特征。无论是否赞同这一点,我们都可以由此追问:是不是所有的语言都有时态?

俸军(厦门工学院):汉语的动词没有时态,但可以通过副词(如“曾经”)来表示时态。

黄裕生:但是我们说话时可以不涉及副词。比如我说:“我去清华。”别人就不知道我是一个月前去,还是明天想去,还是今天去。“去”本身作为一个动词是没有时态的。所以是不是说,汉语也可以表示时间,但不必像西方语言那么明确?对后者来说,动词一出来就有明确的过去、现在、未来之别。

任逸:不仅是过去、将来、现在,还有现在完成、过去完成。还有虚拟语态。

黄裕生:虚拟语态也特别有意思。中文没有虚拟语态,只能表达条件。但虚拟语态不只是表达条件;有时它甚至根本不是表达条件,而是表达一件绝对不可能发生的事情。可以通过虚拟语态设想它发生。

另一个问题是,为什么语法或语言都会做出过去、现在、未来的划分?究竟是因为时间已经被如此划分,语言才如此划分,还是反过来?

曲经纬:罗韦利是不是想说,时间(先后关系)是我们因为使用语言而产生的一个假象?

刘任翔:可以考虑一个相关的问题:我们在思想的时候,一定是带着时态思想吗?

在语言哲学和后现代主义兴起之前的传统哲学认为思想先于语言,并且认为,无论某人会几种语言,他(她)都有一种所谓的“元语言”、前语言的语言,或者说“思想的语言”。那么在这种所谓“思想的语言”里,是否已经有时态了?是不是说,英语中因为有现成的时态,可以直接表达思想中的时态;而中文没有现成的时态,所以就要加上一些时间副词来表达思想中的时态?

黄裕生:思想是否可以不通过动词的时态来进行有关时间的思考?当然,还有一个更根本的问题:我们能不能进行无语言的思考?还是说思考必定搭载在“元语言”上?这里涉及到对语言的理解。

曲经纬:庄子和禅宗都追求“无语言的思想”。《指月录》里的比喻是说,前语言的思想是月亮,而语言只是手指。要看的是月亮,不能停留于手指。

问题3

口语和书面文字的区别

曲经纬:语言无法表达当下发生的事情。一旦说出来,说的都是刚才的事情。即便说的是生命体验,也没有办法表达当下的生命体验。当下这一念,一说,就已经错过去了。

一个念头是非常复杂的,天台宗会说“一念三千”。生命的体验是非常精微的。我们平时心思很粗,感受不到这一点。实际上那种流动的念头是没有办法完全表征出来的。我们只能通过语言不断将它固化、凝结为概念的东西,才能把它传达出来。而概念所指向的生命体验却需要去激活。

对于一种固定的文本,我们在阐释时还是要通过口语把它激活。既然已经有了文本,我们为什么会需要这种读书会?为什么老师还要带着学生读?这是要通过口语,把文本背后那个原发的“境”再激活出来。

成果:我觉得口语不是最关键的;最关键的是思维要进入激活状态。一种思想体系,直接作为图示现成地摆在我们面前,这是不够的。重要的是我们要能重新把这个图示建构、生产出来。仅仅是使用口语,并不能保证思想进入激活状态。比如,在背诵文本时,我们还是把脑海里固定的东西说出来。背诵的东西和写下来的东西的区别只是外在的。

【注】成果在这里说的“建构、生产图示”,在康德哲学的框架中是“生产性的想象力”(die produktive Einbildungskraft)的功能。德勒兹(Gilles Deleuze)在《康德的批判哲学》(La philosophie critique de Kant, 1963)中就曾以此解释康德的超验图型法(der transzendentale Schematismus),认为掌握几何证明的能力就是掌握了生产几何图形时所遵循的规则。

李文杰:口头语言真的能穷尽文本的可能性吗?

曲经纬:所以口语本身是灵活的,不是固定的。所以它才意味着敞开。

李文杰:难道书面文本就是固定的吗?书面文本的可能性也是无限的!

曲经纬:书面文本有一种客观性、质料性。但是通过解读、交流,我们却可以敞开它,去找到作者在创作文本的当下所见到的东西。

李文杰:这正是后现代所批判的观点:要在文本里寻找作者的原意。这背后是语音与文字的二元论,是语音在形而上学层面相对于文字的统治地位。

一方面,口头语言无法穷尽文本的可能性。另一方面,追寻作者的原意,这也是不可能的。

曲经纬:这我同意,但我不只是把作者理解为某个个别的人。作者完成的是与真理的一种“相应”;在写下文本的一刻,如果认为他(她)在“刹那中见永恒”,那么我们要去寻找的是在那个刹那发生的、与永恒的相应,而不是作为个体的作者的见解。作者对经典的创作是向着永恒的契入。

李文杰:但后现代认为也没有什么“最源头”之处,没有不被污染的“原意”,没有绝对的确定性,甚至没有作为超越者的“永恒”。

刘任翔:后现代反对的是在场的优先性。要破除在场的形而上学,就要消解“原意”、“本原”、“源头”等等,将这些揭示为反向构建(retroactive construction)的产物。

曲经纬:这和我们如何理解时间性就有非常直接的关系。如果我们认为在场的当下能够达到永恒,那么对永恒的契入就有可能克服作者的个体主观性的影响。

刘任翔:这就归结到:我们承不承认有一个同一的永恒者?

李文杰:或者说:同一性和差异性何者更原初?

俸军:我有个问题:当我们说永恒的时候,这个永恒本身是变的还是不变的?永恒的定义本身蕴含着无时间性,但从宇宙论的角度看,永恒本身是不是也可以是变化的?

刘任翔:换个提法:如果永恒是永恒的,并且是世界的本原,那么它为什么需要变化,为什么需要给出这个有变化的世界,而非一直封闭在无时间的永恒里?

黄裕生:永恒之为永恒,恰恰就在于它是不在场的。它不在场,实际上又包含了一切在场的可能性。它将过去、现在、未来的所有可能性都包含在自身当中。在这个意义上,它才能是真正的永恒。

刘任翔:黄老师讲的这个永恒或者绝对者的概念,我仔细看了之后发现是一个非常“狡猾”的永恒,因为它是不断退场的。在场的永恒会导致矛盾,所以就退场。

黄裕生:希腊人的问题就在于相信永恒是在场的。但在场者就是自身同一物,它不可能是永恒的。自身同一的在场只是时间性的一种“变态”、变形,不是真的永恒。

【注】黄裕生老师有关“绝对者”的系统论述,见于论文《自由与超越》。

问题4

时间意识与时间概念的区分;解释学的疑难

俸军:是否也可以从实践哲学的角度,将思想中的时间意识理解为谋划能力,即规定自己未来必须先做某事、之后再能做某事的能力?群体生物学研究发现猴也有谋划能力,但这似乎并不是基于语言中的时态。

黄裕生:我们先假定猴还没有语言。但这项生物学的研究说明,猴已经可以有思想、有时间意识了,尽管未必有时间概念。能够筹划,就意味着有时间意识。

刘任翔:这意味着意识先于概念,比如,在有自由概念之前,人就可以有自由的意识、想要解放的意识。

这里可能还有一个小问题。所谓筹划的能力是说:第一,能够预想还没发生的事情,把它把握为一种可能性;其次,知道自己为了实现这种可能性,应当先做什么、后做什么。在这里最重要的时间结构是“先后”,并且是依据要后发生的事情来调整自己先做的事情。

但是,如果考察我们自己的时间意识,能发现的不只是这一种时间结构。我们还会有(比如说)对长时段的回忆:历史的记忆、传统,等等。所以,在讨论猴的时间意识时,我们还要细化:到底说的是哪种时间意识?如果只有筹划所基于的“先后”结构,还能否称得上是完整的时间意识?

俸军:用“时间意识”去描述猴的行为,这本身是否有合理性?“时间”本身是人在该意识的基础上形成的一个概念。当我们说到“时间意识”时,是否已经混同了时间意识与“时间意识”的概念、在后者的基础上描述前者,尽管前者似乎本可以独立于后者而存在?

刘任翔:这是个在生物研究中普遍出现的解释学问题,不仅限于对时间意识和时间概念的讨论。

比如,我们平时会说向日葵朝着太阳转。向日葵真的有那个意向性吗?“朝着太阳”,意味着首先知道什么是太阳,然后还要以“朝着太阳转”为规范来调节自己的行为。

这类问题之所以产生,是因为理论化的活动是人在进行;向日葵并没有发展一种关于自己的行为、如何生活、甚至该如何生活的理论。理论是人做的,人自然有意向性,有时间意识,有时间概念。所以,由人做出的关于非人存在者的理论,多多少少会涉及一些范畴;很难说范畴化的描述是对于非人存在者自身的“非人化”(impersonal)的描述。

李文杰:这里是不是还涉及到时间和对时间的描述(语言)的区分?罗韦利在第七章中解释什么是“真实”时举了一个例子:对生活在澳大利亚的人而言是“上”的方向,对我们而言却是“下”,这揭示的是语言的不足,它使得语言无法与现实相符。

因此,我们考察时间,考察的仍是对时间的描述,而不是时间本身。而如果不通过语言,还有没有其他方法通达时间本身?

问题5

“刹那即永恒”何以可能?

刘任翔:一位名叫中村元(Nakamura Hajime)的日籍印度宗教学家说,在梵语中经常会用名词或形容词表达英语中会用动词来表达的事情。单纯从语法结构看,它倾向于将事件、过程看成是一个静止的结构。也就是说,它以一种抽离了变化的方式去看事物,有点像任逸在上一期中说的永恒主义。或者说,这种思维方式是古印度思想通过修炼希望达到的识见。

| 英语 | 梵语 | 梵语直译 |

| All things flow. | सर्वम् अनित्यम् | All existences are impermanent. |

| He went. | गंअयाम् चकार | He did going. |

| You will go. | गन्तासि | You are the one who goes. |

来源:Hajime Nakamura, “Time in Indian and Japanese Thought,” in J. T. Fraser (ed.), The Voices of Time: A Cooperative Survey of Man’s Views of Time as Understood and Described by the Sciences and by the Humanities. New York: George Braziller, 1966, pp. 77-91.

曲经纬:李泽厚先生在《漫述庄禅》(中国社会科学1985年第1期)中讨论了“刹那即永恒”的时间观念:

禅宗这种既达到超越又不离感性的“顿悟”究竟是什么呢?这个“好时节”、“本无烦恼”、“忽然省悟”又到底是什么呢?我以为,它最突出和集中的具体表现,乃是对时间的某种神秘领悟,即所谓“永恒在瞬间”或“瞬刻即可永恒”这一直觉感受。这可能是禅宗的哲学秘密之一。

禅宗讲的是“顿”悟。它所触及的正是时间的短暂瞬刻与世界、宇宙、人生的永恒之间的关系问题。这问题不是逻辑性的,而是直觉感受和体验领悟性的。即是说,在某种特定条件、情况、境地下,你突然感觉到在这一瞬间似乎超越了一切时空、因果、过去、未来、现在似乎融在一起,不可分辨,也不去分辨,不再知道自己身心在何处(时空)和何所由来(因果)。这当然也就超越了一切物我人己界限,与对象世界(例如与自然界)完全合为一体,凝成为永恒的存在。于是这就达到了也变成了所谓真正的本体自身了。本来,什么是我?如果除去一切时空、因果(“生我者父母”以及我为何在此时此地等等),我也就不存在了。在瞬间地永恒感中,便可以直接领悟到这一点。所谓“不是心、不是佛、不是物”,就是这个意思。在禅宗看来,这就是真我,亦即真佛性。超越者与此在这里得到了统一。可见,这并不是“我”在理智上、意念上、情感上相信佛、属于佛、屈从于佛,相反,而是在此瞬刻永恒中,我即是佛,佛即我,我与佛是一体。禅宗常说有三种境界,第一境是“落叶满空山,何处寻行迹”,这是描写寻找禅的本体而不得的情况、第二境是“空山无人,流水花开”,这是描写已经破我执法执,似已悟道而实尚未的阶段。第三阶段是“万古长空,一朝风月”,这就是描写在瞬刻中得到了永恒,刹那间已成终古,在时间是瞬刻永恒,在空间则是万物一体;这就是禅的最高境地了。这里,要注意的是,瞬刻即永恒,却又必需有此“瞬刻”(时间),否则也就无永恒。可见这永恒既超越时间却又必需在某一感性时间中。既然必须有具体的感性时间,也就必需有具体的感性空间;所以也就仍然不脱离这个现实的感性世界,即所谓不落因果又不昧因果,这也就是超越、不离感性。重要的是,经此一“悟”之后,原来的对象世界就似乎大不一样了。尽管山还是山,水还是水;吃饭还是吃饭,睡觉还是睡觉;外在事物并无任何改变,也不需要任何改变;但是经此“瞬刻永恒”的感受经验之后,其意义和性质却似乎有了根本的不同。它们不再被当作要执着的实在,也不再是要追求的虚空;它们既非实有,也非空无,因为本无所谓空、有。有与无、实体与虚妄,存在与消亡……都只是未经过超越的执着。说它是虚无即等于肯定超虚无的实在。神秀的“时时勤拂拭,不使染尘埃”之所以谬误,正在于执着于某种理想的“菩提树,明境台”,即把佛性当作实在去追求从而无法获得那个我与佛同体的神秘感受。在我即佛,佛即我的真正超越里,这一切(有无、色空、虚实、生死、忧喜、爱憎、善恶、是非、荣枯、贫富、贵贱……等等)混然失去区分,而这也就是那个不可言说的“存在”。“未有无心境,尝无无心境;境忘心自灭,心灭境无侵”。 既已超时空、因果,也就超越一切有无分别,于是也就获得了从一切世事中解放出来的自由感。从而,既不用计较世俗事务,也不必故意枯坐修行;饿即吃,困即眠,自自然然地仍然过着原来的生活;实际上却已“入圣超凡”。因为你已经参透禅关——通过自己的独特途径,亲身获得了“瞬间即可永恒”=“我即佛”这种神秘感受了。

刘任翔:这是不是说:即便我度过的是刹那,但我可以在这个刹那里看到永恒?

曲经纬:禅宗里很多的公案都是这样:当你一起这个念头的时候,师父一定要打断你。要打断念和念之间的联系,将时间的相续性给断掉。一念所占用的最小的时间单位就是一刹那。断掉之后,从一个刹那中就能见到永恒性了。思维和语言都是对现实的一种割解;只有停住这种倾向,才能看到真实。

有关刹那是否是一个量,是否有固定的大小,以及刹那与刹那之间究竟是离散还是连续的关系,我自己试图从量子力学的角度探索。

刘任翔:你刚刚说,刹那是在对日常时间相续性的打断中出现的。我觉得这在许多语境里都可以理解。因为日常的相续的时间是遵循习惯、自然的因果决定、机械式的重复等展开的,它本身是一种不能提供意义的时间流。

曲经纬:打破这种时间流,就是能够马上从当下的场域切换到一个新的场域,能够跟之前的时间不起关系,每一时刻都能迅速“入境”。

黄裕生:块状宇宙理论和“刹那即永恒”理论都是永恒主义。对后者而言,刹那与刹那之间必须是断裂的;否则就不成其为刹那,缺乏刹那概念所蕴含的那种内在统一性。问题是,如果刹那与刹那之间是断裂的,那它们还如何共同构成了时间?怎么理解刹那与刹那之间的关系,它们才能一起构成时间?从一个刹那跳到另一个刹那的时候,如何知道到达的仍然是我的刹那,而不是别人的刹那?

李文杰:时间本身能有这种刹那吗?这种有关刹那与刹那之间断裂的观点,是对时间的一种现象学解释,是关于时间是如何呈现的。但是,把断裂用于理解时间,究竟合不合理?

黄裕生:也许它是不合理的。如果是这样,我们还有没有别的方式来描述“刹那”?我们也不依赖物理学的运动概念,因为物理学上的“刹那”已经是一个量,而佛教里说的“刹那”又不是一个纯粹的量。

曲经纬:佛教里的“刹那”是念头(思维)的最小单位。

黄裕生:那么“一念”是指一种“无我”的念吗?禅宗的“体验”,是否甚至都不能说是个人体验,因为在这种体验里根本找不到个人、找不到“我”?

刘任翔:这种“无我”的体验,虽然不是个人的,却也没有普遍的尺度,没有普遍的规律或规则;并不是说照着某一本手册做,就能达到某种体验。如果有别人说他达到了这种体验,我也没有办法验证。

黄裕生:没有参照系。

曲经纬:对,这就是现在禅宗最麻烦的地方,会有许多神神道道的东西。

黄裕生:我一直没能明白佛教的轮回说。要有个人的同一性,才谈得上轮回吧?没有同一性,再轮到的就不是我了。有同一性就必须有“我”。但佛教又恰恰是要破除这个“我”。

曲经纬:唯识学建立“阿赖耶识”等许多复杂概念,就是为了解决这类同一性问题。

刘任翔:感觉佛教是在寻找能够参与轮回的、同一的“我”的“最小值”。即使修行去除了私心、私念,仍然要有一个能够进入下一轮回的“我”。

曲经纬:印度许多宗教是同源的,轮回是它们共有的信念,也是佛教产生的文化大背景。轮回不是佛教发明的观念,也不是佛教特有的。佛教的义理,离了生死轮回的信念仍然能成立。

看上去,生死轮回是一种超自然的、宗教的世界观的一部分;但佛教对之给出了一种新解释。佛教说的生死和生死之间,就是一个念头与另一个念头之间。念和念之间的相续,就是轮回。一个刹那,就是一次生死。

黄裕生:是不是说,轮回对我们意识方式的一种客观的描述,而不是在说同一事物的复归?是不是起念了即是轮回?

曲经纬:一个念头的升起、一个念头的结束,就是轮回。轮回就发生在现实中的每一个刹那之间。并不是说一定要死了之后才能投入轮回。

刘任翔:说每一个刹那或每一个瞬间都是一次生死,这个观点我在别处见过。梅洛–庞蒂在《知觉现象学》第二部分里有一句话:“每一次感觉都是一次出生和一次死亡。”(Chaque sensation est une naissance et une mort,法文第260页)这背后的意思是,人的个体性就是从这种“小型”的感觉(sensation)事件里临时地诞生出来,而没有理智论所说的那种横跨一切经验的、超时间的超验主体。但是他没能解决一个问题:在这次的死与下次的生之间是什么?

黄裕生:是断裂。

曲经纬:那一段生死跟下一段生死之间也是一种断裂,同一性在哪里呢?

黄裕生:没有同一性。因为如果每个刹那都是永恒,就不存在刹那与刹那之间的同一性的问题。每个刹那都在永恒之中自我同一、自我封闭了。包括在现象学里,强调感觉的单一性(Einzigkeit),最后也得出结论说:并没有什么“我”。

刘任翔:所谓“主体之死”(la mort du sujet)。

问题6

他者与对语言的超越

任逸:我想回到先前关于语言的问题。语言的问题是相对性的问题,或者说是现有的理论描述方式够不够基础的问题。但另一方面,我们竟然能够通过语言来理解语言之外的东西。比如,古代人不明白:如果大地是个球体,那么如何理解一个人既在上面,又在下面?如果陷在语言里,如果相信每个词语的指称都是绝对确定的,我们就永远解决不了这种问题。

我们唯有首先理解了语言之外的东西,才能通过表面包含矛盾的语言来理解它所指的是什么。换言之,理解语言的前提是:我要能把我从当下所处的位置上挪走,而不能只站在该位置上看问题。比如,我如果拘泥于自己在地球上的位置和由此建立的坐标,就绝对理解不了为什么我既在上又在下。

所以,我们要理解语言,就不仅要理解语言所表达的,还要理解语言之外的东西。换言之,必须牵涉一个他者。要能够设想一个不同于我们自身的他者、能够站在他者的角度上看。只有这样,我们也才能理解自身的视角,能够进行有普遍性的指涉。

就算如罗韦利所说,语法“力不从心”,就算语言对过去、现在、未来的划分阻碍我们恰切地理解时间,这并不妨碍我们继续通过语言去理解他想表达的全新的时间结构。在这个意义上,语言和时间观究竟谁在先的问题似乎没有明确的答案。只能说,我们能通过语言去理解时间,只是因为语言本身能够指向语言之外的东西。

刘任翔:任逸这个观点很重要,这就是语言的(自我)超越性。如果没有这种超越性的话,就只有能用语词说出来的东西才能被想到,甚至才存在,这是早期分析哲学的所谓“语言观念论”(linguistic idealism)。为什么光靠语言分析无法做哲学、尤其是无法做形而上学?为什么早期分析哲学要“清除”形而上学?就是因为它无法通过纯语词层面的考察来处理超出语词的东西。但形而上学(metaphysics)就是要处理“超出”(meta-)的东西。

任逸所说的第二个重要观点是:我在说话时,虽然是作为我在说话,但我要能够把我移出说话的位置。或者说,在我的说话过程中潜在的那个“他者”,不仅仅是指在场的各位。用拉康精神分析的术语表达:他者不仅是指在场各位“小他者”(autre),还指一个“大他者”(Autre)。大他者就是语言自身,或者说一个能听懂语言的中性的、平均意义上的人。

在这两个观点之间,是否有如下的联系:语言之所以有超越性,就是因为每个人在说话时不仅是要传达有限的意义或有限的语词,而是每一次都潜在地面对着一整个的“语言场”在说话,在试图把自己挪出自己因物理的局限、身体的局限而处于的这个位置,去达到一种像是“在空中”(in the air)的存在方式、像广播一样可以到处“撒播”(disseminate)的存在方式?

【注】刘任翔在这里借用了德里达的“撒播”概念。有一部传播史研究对此说得很透彻:约翰·彼得斯(John Durham Peters)的《对空言说:传播的观念史》(Speaking into the Air: A Story of the Idea of Communication)。

黄裕生:语言之为语言,恰在于语言总是溢出自身。语言之所以有别于万事万物,之所以能够用来言说万事万物,恰恰在于“指非所指”:任何一个能指,都不是指向它自身,而总是投向自身之外。语言本身一定是开放的。正因如此,语言能够承担起形而上学的追问。

分析哲学最大的问题是把语言的意义框定在作为对象的语词之内——仿佛语言的意义可以被语言自身完全地确定下来——并据此“清除”所有无法确定的问题。分析哲学对语言的理解、对自己这种活动的性质的理解是成问题的。

刘任翔:分析哲学基本上是按照传统意义上的语法和逻辑这两个学科来理解语言。

黄裕生:一方面,语言总是溢出自身的。另一方面,言说者在言说的时候,自己就退场了、不在场了。所以,言说者不仅仅在其言说之中。

刘任翔:这个“退场”怎么理解?用科学家来做例子合适吗?比如某个实验是我做的,但我做出来的结果是想要成为客观的知识,而不只是我的言说。能说我在这儿为了科学的客观性而退场了吗?

黄裕生:这只是一个层面。当你做科学时,你在客观层面还是完全在场,在科学的语言场之中。语词都是在语言场里、在由语法所框定的逻辑世界里说出的,因而一句话可以获得客观性;我说的话的意义不完全由我规定,而是由语言场规定。

但另一方面,说话者其实又不仅仅在这个语言场里;他(她)同时会退出这个语言场。比如,现在你说话,我能理解你的意思,但我又不能理解你的全部的意思。

刘任翔:是不是说,说话者作为“物”会抽身而退、不可被说的话所穷尽?

黄裕生:对,理解永远是有余地的。

曲经纬:人类历史上大多数经典文本在产生时是口传的,是在具体的语境下产生的。那么为什么文化和思想的传承需要文字,需要将文本固定下来?当口语性的东西固定下来后,作者本人已经退场了。孔子活着的时候,是不需要将文本结集的,我们可以向他本人学习。他的真理体现在他的行住坐卧之中。但他去世后,其弟子就要把他的言谈定格下来,后人只能借助定格了的文本把握其背后的情境。

但是,如果仅有定格化的作用,宗教或思想的发展就会越来越僵化,发展为非常复杂的经院学说等。这时就会出现像禅宗这样的校正,要摒除这些体系、返回口语所代表的生动情境中。语言本身一直面临着口语化和文本化之间的张力。

黄裕生:最初的语言都是口语,为什么又要创造文字语言?传承也可以口口传承啊。

曲经纬:印度教的经典口口传承了两千多年。如果作为一种修行,它确实不需要把文本写下来。

刘任翔:还有一个问题:是写成文字传承更容易僵化呢,还是口口相传更容易僵化?有的时候,为了口口相传方便,文本只能用某种格式、韵律来创作。格律也是一种记忆术。黑格尔学说在中国变成了“正反合”,这也是一种记忆术,特别方便。我们只需问:正题是什么?反题是什么?合题是什么?这就特别好记,特别好口口相传。拾人牙慧都很方便。但如果真要达到对于细节的把握,还是要靠文字,因为文字相当于可以在意识之外去自我进化。

胡塞尔曾担心意义被禁锢在其沉淀(Sedimentation)里,得不到激活,所以他的现象学要去把握本原(Ursprung),要把自己重新放到一开始面对那个意义世界的人的位置上。但德里达和斯蒂格勒(Bernard Stiegler)反对这种观点。他们认为“纹迹”(trace)是更根本的,而我们反向建构了所谓“原初”的意义。原初的意义是在想象中把文字的“扭曲”通过“导泻法”(catharsis)清除出去而建构出来的;实际上从来都没有什么原初的意义,有的只是纹迹。

黄裕生:书面语言就是一种痕迹。

刘任翔:是斯蒂格勒所谓“体外滞留”。不是在意识里的痕迹。

黄裕生:它是一种滞留,但也是一种开放。我觉得文字语言有更强的空间性,而口头语言有更强的时间向度。

问题7

量子引力论把时间变成了派生性的量

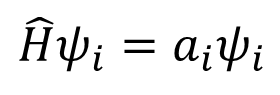

任逸:《时间的秩序》第八章很难理解,因为这一章一揽子地给出了罗韦利在物理学上的总观点,而没有给出类比的说明,没有具体、形象的解释,观点很密集。这章的标题是“作为关联的动力学”(Dynamics as Relation)。

刘任翔:说A和B的dynamics,一般就是说A和B怎么互动,所谓“动态关系”。

任逸:这个dynamics很重要。在物理学中,它就是指动力学。经典物理学的动力学分支给出的通常是含时方程,它研究的是事物的状态如何随时间变化。但罗韦利恰恰要用不含时的公式来表达动力学原理,即所谓“作为关联的动力学”。

对物理学而言,新发现的现象都是某种实在的显现。物理学的任务寻找描述实在的数学方式,从而准确地解释和预测实在的显现(现象)。现在罗韦利面临的问题是:如何描述一个一切都在发生、唯独缺少时间变量(没有共同的时间,时间也没有确定的方向)的世界?

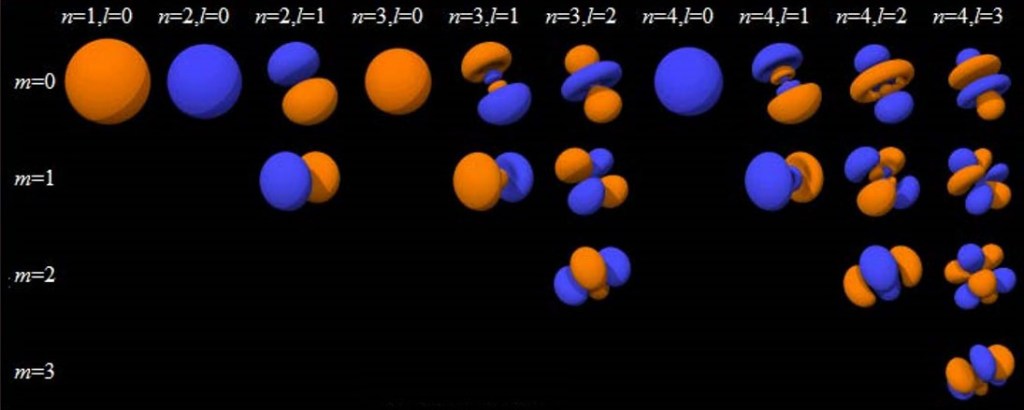

在量子引力理论给出的新的实在观中,首先要破除的是把时间看作描述世界的基础变量的做法。我们经常把钟表时间看作客观的时间,然后以此为基本尺度来看待一切变化,这时时间就是描述世界的基础变量。在牛顿力学中,基础变量有三个:时间、空间、物质(质量)。说三者都是最基础的,就是说并非谁产生了谁、或者谁以谁为基础。

罗韦利并非不承认这些量的存在,只是说,时间不是基础量,而是一个在逻辑上、甚至在发生意义上都在后的东西。

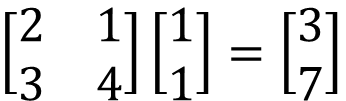

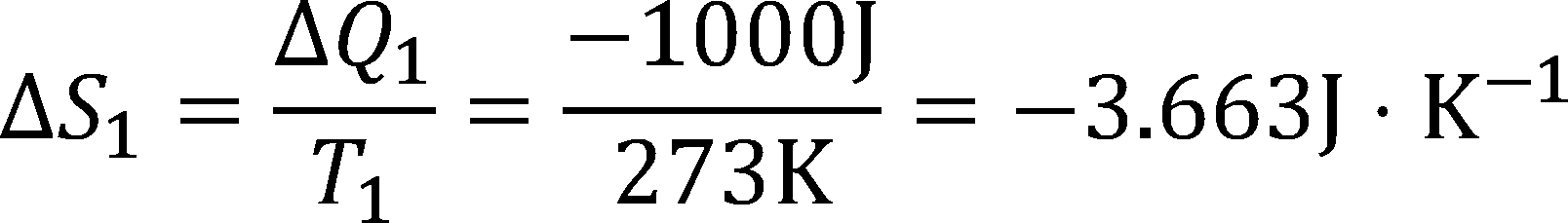

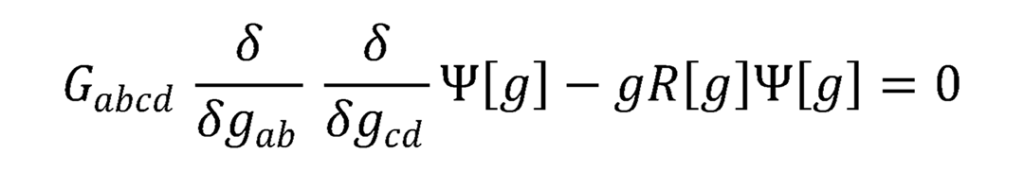

但物理学总还要描述世界中种种变量的关系。消解了时间的基础地位后,它该往何处去?罗韦利说,物理学要描述的只不过是许许多多物理量之间的协变关系:某个量如此变化时,另一个量会如此变化,等等。这其中没有哪个量是优先的。这反映在量子引力论的惠勒–德维特(Wheeler-DeWitt)方程中:

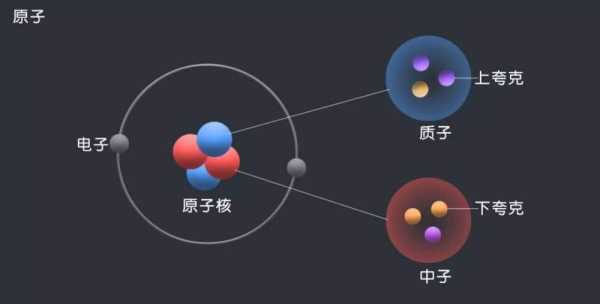

在该方程中,时间不是一个基础的量,在此意义上可以说时间“不存在”。那么真正存在的是什么呢?世界背后的逻辑是什么呢?如果说,在世界最基本的层面上,没有任何变量(包括时间和空间)是特殊的,那就等于说,这个世界最基础的东西变成了一个所有变量相互勾连的“一元”。但这个一元又不是铁板一块,而是各种量子场之间的叠加。无论如何,从形式上来看就没有什么空间,没有什么时间,也没有什么物质。最基本的东西就是量子场。

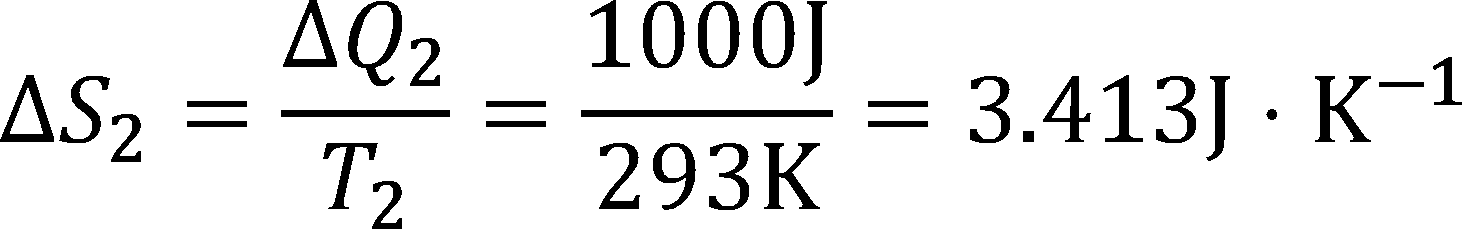

罗韦利在另一部书《现实不似你所见》(La realtà non è come ci appare: La struttura elementare delle cose. Cortina Raffaello, 2014)中给出了一幅图,追溯物理学从近代至今的发展引起的本体论变革,展现出从多元到一元的大趋势:

对牛顿而言,空间、时间、粒子都是最基础的,是不需要解释的。它们就是有,而且在最原始的意义上地位是一样的。法拉第提出了场。用场来同时描述粒子,就引出了粒子的波粒二象性。爱因斯坦把时间和空间统一成时空(spacetime),通过引力场来同时理解时空;时间、空间不再是完全独立的。

直到(经典)量子力学那里,物理学在本体论层面还是“二元”的。之前齐玛曼的文章讨论过这一点:量子力学本身并没有对时空概念进行变革,用的还是经典力学意义上的时空观。【链接:008|时间的量子效应】量子引力理论要做的就是把爱因斯坦的相对论和量子力学统一起来,把一切的量、一切的实在都统一到协变量子场中。

罗韦利在第八章最后一小节非常密集地讨论了基本量子事件和自旋网络。他在此的基本倾向是强调关联,这就回到了这一章的标题:“作为关联的动力学”。这里说的“关联”是极为广泛的,我想到一个日常生活中的例子:读经典。经典就在那里,但是如果我们不去读它,不和它建立关联,它也就没有任何“实在”可言。我们读经典,是超越时空的,和古人建立了一种关联。

类似地,由量子引力论所刻画的整个世界,其基本形式是不含时间的。它是相互关联、协变的事件的网络。对这个网络的描述,即惠勒–德维特方程,本身遵循着概率法则。

第八章最后一小节还说,物理理论中的各种存在者,如原子、光子、电子,乃至空间、时间,都应被理解为通过场的相互作用而产生。这是种逻辑意义上的导出关系。这里没有时间意义上的发生问题,因为时间本身也是通过场的相互作用才能有的一种实在。

在这种观点下,不是说(比如)我们先有一个空间的框架,再在该框架中理解各种存在者如何相互作用,而是要反过来:量子场的相互作用构成了空间。空间在宏观上是确定的、平滑的、均质的,但这只是个表象。如果我们看得足够精细,空间本身就是有涨落的,因为在最基础的层面,它是由概率描述的。它总是由一个状态跳到另一个状态,而不是连续的。

在这个意义上,就出现了书中提到的“自旋泡沫”。提出惠勒–德维特方程的物理学家之一约翰·惠勒(John Wheeler)有一个很有意思的比喻:当我们在很高很远的地方看海洋的时候,海洋显得非常平坦光滑,颜色也非常一致。我们越接近这个海洋,就越发现一些细节。当足够接近的时候,我们发现整个海洋都是由泛起的泡沫构成的。这个比喻是说,在最基础的意义上,我们只要看得、想得足够细,这个世界,特别是空间这种看似基础的东西,只不过是通过量子场的相互作用而发生的,而且在最细微的尺度上不是平滑的,也不是确定的,而是不断在涨落的。整个世界就是各种协变场的叠加。每一种实在的产生都基于一个场,都是概率性的、不确定的;只由在宏观的尺度上,世界才表现为一种确定的视野。

罗韦利提到:“我们无法画出一幅世界上所有发生之事的完整地图或几何图,因为这些现象——包括时间的流逝——只有在与一个物理系统相互作用时才会出现。”尽管画不出全图,他还是在尝试用图示的方式说明世界。量子引力论还是要借助图示才能理解。我甚至觉得,任何理论,我们要真的理解它,最终都得找到合适的图示来呈现它。这可能是我们作为人的理解能力的一种特征,也可以说是一种缺陷。现在问题是,我们是要突破对图示的依赖来理解量子引力论,还是最终能找到一种对量子引力论的图示?

黄裕生:惠勒–德维特方程是怎么推出来的?

任逸:是直接给出来的,不是推出来的。能推出来,意味着有另一个更基本的方程。惠勒–德维特方程像薛定谔方程等基本方程一样,都是这样得出的:首先,人们发现了一些现象,认为其背后有某种物理意义上的实在;然后,物理学家会去构造一些有关所假定的实在的方程,将方程推导的结果与观测到的现象进行比较。在构造方程时可以有一些边界条件,例如方程必须符合相对论、符合薛定谔方程。在这个意义上,恰巧成功解释和预测现象的物理理论,其提出过程本身具有偶然性,因而也很难说是终极的或唯一的。

罗韦利说得很清楚:量子引力并不是终极理论,只不过是能够自洽地解释当今物理学中观测到的所有现象,或者说能够覆盖所有可能的物理经验的范围。

黄裕生:从惠勒–德维特方程可以引出什么结论?

任逸:最直接的就是时间不存在。因为方程是不含时的。

黄裕生:这是说方程中的量与时间无关吗?我们是不是用这些量就可以描述世界了?

任逸:这里有好几个层次。首先,方程描述的是相对论和量子力学的基本量。时间和空间不属于这个层次,而属于派生的层次。惠勒–德维特方程是一个原始的方程,说的是基本的量子场之间如何协变。

刘任翔:是不是可以说:牛顿力学的方程里有时间变量,但牛顿力学的方程都是这个基本方程的特例或近似?

任逸:是的。含时方程里的时间变量是从不含时的基本方程中导出的。它是所有次一级理论所涉及的物理量的来源。

刘任翔:我感觉量子引力论把相对论和量子力学都变成了它的特例。比如,当系统的速度远低于光速时,它会导出不考虑相对论效应的经典量子力学。而当尺度足够宏观时,它会导出不考虑量子力学效应的相对论。

我分享一下自己对罗韦利说的“协变场”的理解。

“场”本身固然是物理学的概念构造。经典意义上的场都是基于空间的。比如,在用图示表示法拉第的电磁场时,图示中的坐标还是空间坐标。它说的是某一空间位置上磁场的方向和大小。

而在量子引力论中,空间不是一个基本量。也就是说,在表达量子场时,作为基本量的坐标变量不是空间量。但是“协变”是什么意思呢?当我说a变量和b变量之间有协变关系,意思就是当我知道a怎么变的时候,我就能通过协变的关系得到b怎么变。这比经典的因果关系更宽泛。

为什么我说经典力学的方程会变成量子引力基本方程的特例?经典力学方程里有时间变量;而量子场论可以通过协变关系探讨在某处的宏观钟表的运动节律,从而方程就被特例化为牛顿力学的含时(这里指的是涉及宏观钟表时间)的方程。但这里,“时间”只代表着在那个位置的宏观钟表走动的情况,并不是一个适用于全宇宙的变量。根据《时间的秩序》前面的章节,全宇宙并没有统一的时间。尽管如此,我们在日常、周围的情形下仍然可以用宏观钟表作为足够准确的近似。

李文杰:罗韦利区分了两种时间,一种是作为基础量的时间,一种是日常生活的生命体验意义上的时间。他似乎想用量子场的协变关系来解释原本作为基础量的时间,从而尝试用一种没有时间变量的方式来连贯地理解世界。但到最后,时间还是要出现,而且出现的是第二种意义上的时间。

罗韦利对自己与约翰·惠勒和布赖斯·德维特(Bryce DeWitt)两位物理学家交往经历的记述,其实引入了一种不可还原的、涉及到生命体验的时间。所以,作为基础物理量的时间能通过惠勒–德维特方程来解释(explain)乃至消解(explain away),而生命体验的时间反而不能。

布赖斯和约翰在数年前离开了我们。我认识他们,并且非常欣赏与尊敬他们。我在马赛大学学习时,在墙上挂了一封信,这封信是约翰·惠勒得知我在量子引力方面的第一项成果时写给我的。我每次重读这封信时,都混杂着骄傲与怀念的情绪。真希望在我们有限的几次会面中,我向他请教过更多的问题。我最后一次去普林斯顿见他时,我们一起散步了很久,他用老人的柔和嗓音对我说话。对于他所说的,我没能理解太多,但是也不敢总向他询问,以免劳烦他重复自己先前的话。现在他已经不在了,我再也无法问他问题,或者告诉他我的所思所想。我再也无法告诉他,在我看来他的想法是正确的,并且感谢他在我的研究生涯中一直指引着我。我再也无法告诉他,我相信,他是第一个如此接近量子引力奥秘核心的人。因为他不在这儿了,不在此时此地。现在是我们的时代了,有记忆与怀念,还有失去的痛苦。

但带来伤感的并非失去,而是情感与爱。没有情感,没有爱,失去也就不会带来痛苦。因此,即使是失去带来的痛苦,也是好事,甚至很美妙,因为它让生命充满意义。

我在伦敦找到了一个研究量子引力的小组,和他们第一次会面时我见到了德维特。我是个年轻的初学者,着迷于这个在意大利无人研究的神秘课题,而他是这方面的专家。我去了帝国理工学院见克里斯·伊萨姆(Chris Isham),我到那儿的时候,得知他正在顶楼平台。他们在一张小桌旁坐着,我看到了克里斯·伊萨姆、卡雷尔·库查尔(Karel Kuchar)和布赖斯·德维特——近年来我主要在研究他们三位的理念。我透过玻璃看到他们,彼时留下的深刻印象令我至今记忆犹新。他们正在安静地讨论,我不敢打扰。于我而言,他们就像三位伟大的禅师,在神秘的微笑间交流着高深的真理。

不过他们也许只是在讨论去哪儿吃晚饭。重游此地,回忆起这个片段,我意识到那时的他们比现在的我还年轻。这也是时间:奇特的视角转换。德维特去世前不久在意大利接受了一次很长的采访,采访内容后来发表在一本小书里。那时我才了解到,他比我想象的更认同与支持我的工作,因为我们的对话中,他更多是在提出批评,而非表达鼓励。

约翰与布赖斯是我的精神之父。求知若渴之时,我在他们的思想中发现了新鲜纯净的水源。谢谢你,约翰!谢谢你,布赖斯!生而为人,我们依靠情感与思想而活。当我们在同一时间、相会于同一地点时,会彼此交谈,会凝望对方的眼睛,轻触彼此的皮肤,如此交流情感与思想。我们在这种相遇与交流中得到滋养。但实际上,我们并不需要在同一时间地点才能进行交流。在我们之间创造情感纽带的思想与情感,会毫无阻碍地穿越海洋与数十年甚至数百年时间,记录在纤薄的纸面上,或在电脑的芯片间舞蹈。我们是网络的一部分,超越生命的寥寥数日,超越脚踩的几寸土地。这本书也是这张网的一部分……

但我已经跑题了,失去了思路。对约翰和布赖斯的怀念让我偏题了。

刘任翔:这里被消解的,是否只是全宇宙统一的物理测度(尺度)?在量子引力论出现前,我们在物理中建模的时候,倾向于认为有一个所谓“物理学时间”的东西。但是这个东西现在被消解掉了,剩下来的可能是过程性、本地性的时间(节奏)。

之前讨论《时间的秩序》第六章时我们讲到了“事件”的概念,其实也可以讲“过程”。过程本身就隐含着一种时间性。只不过,这种时间性并不导向一个全宇宙统一的物理学时间。尽管如此,在每一个点上,对每一个物体而言,它仍然可以有它自己的过程、有它自己发生的方式。量子引力论可以看成是给出了所有这些过程(发生方式)之间的相互关联。

依据“发生”所定义的时间是局部涨落的。如果局部涨落的东西而非全宇宙统一的时间是更基础的,量子引力论就很接近当代法国哲学中许多人的观点。法国哲学也会说“事件”,所有事件都有独异性(singularité),是独一无二的,不能用普遍的东西去量度。

黄裕生:我们要理解过程,是否就需要变量意义上的时间?

李文杰:惠勒–德维特方程想要解释的并不是世界上的东西在时间里如何变化,而是一个事件如何与另一个事件相关联。作为变量的时间是从这种关联中派生的。

刘任翔:我觉得罗韦利认定的第一位的价值是物理学理论的统一性。把时间当作基本量,就无法统一物理学描述:这一处的时间跟另一处的时间都不一样,我们无法用一个统一的含时方程描述世界。

第八章最后一段说:

在这个理论中,时间与空间不再是容器或世界的一般形式。它们只不过是量子动力学的近似,其中既不包含时间,也不包含空间,只有事件与关联。

意思是说,在理论上更基础的量子动力学表述中没有出现时间和空间这样的变量;时间和空间对于这个世界的物理理论来说,不是最基本的变量。

这有点像温度这个量在之前的科学发展历程中就遭遇的事情。分子动理论把温度这个量给“还原”掉了,它会说:温度是物体所包含的微观粒子做大规模、无规则运动的平均平动能的反映。温度因此被还原为位置运动,它自己不是基本量。现在,量子引力论以同样的逻辑说:时空也不是基本量。时空仿佛变成了洛克在描述冷热时所说的“第二性的质”(secondary qualities)。

问题8

“场”的概念所蕴含的新思维方式

俸军:场和空间是什么关系?如何去理解“场”?

黄裕生:经典意义上的场是基于空间的;在量子引力论中则倒过来,是场打开了空间。

任逸:我觉得场是物理学家对实在概念的一种拓展。实在不仅仅是我们能看到、摸到、能通过感官把握的东西。场最大的特点就是看不见摸不着。

我们说场“存在”,或者说“有”一个场,是为了表示相互作用。比如,如果有一个磁场,那么磁针放在其中特定的点上就会有特定的指向。这是一个现象,它要求一种从对实在的刻画出发的物理解释。预设场的概念、并把它当成一种实在,有助于物理学家解释磁针偏转的现象。

【注】任逸此处一方面说场的特点是“看不见摸不着”,另一方面在描述磁场的概念时又依据其中磁针的指向来定义它。那么,我们或许也可以说磁针构成了“看”和“摸”磁场的“感官”。这是一种延展(extended)的感官。承认这一点,既有可能帮助我们理解场是什么,也有可能反而消解场的独特性。

尽管我们不需要场的概念也能理解相互作用,例如可以直接考察地球与磁针的相互作用,但将场视为一种实在还是有助于我们以数学的方式、图示的方法来描述一般意义上的相互作用。

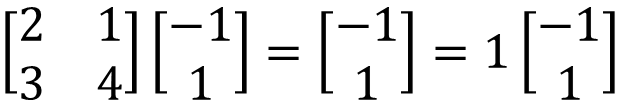

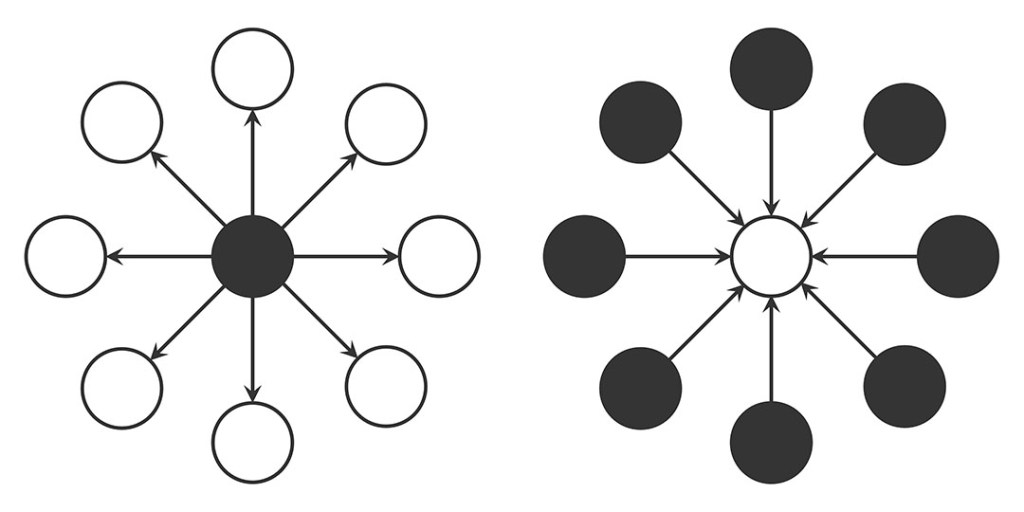

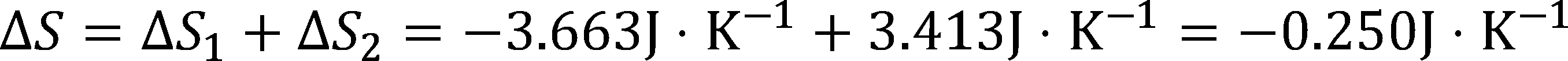

刘任翔:我想用下面这个图示来说明“场”的概念所蕴含的新的思维方式:

实体思维:A + B → A–B

关系思维:A–B → A ; B

场思维 :A–◻ + B → A–B

“场”表达的是关系,这没有疑问。问题是,关系这个概念,在存在论上究竟有多优先?或者说,关系能不能在存在论上被“拆解”掉?我觉得“场”的概念就是在对关系做拆解。

以指南针和地球磁场的关系为例。本来,我们要描述的是地球这个单个物体与指南针这个单个物体之间的关系,这是一个单对单的关系。但物理学不这样去思考地球的磁效应。它把地球作为关系项分离出来,然后考察在地球周围空间中任何一个点上可能存在的指南针会与地球形成的磁相互作用。如果用“A–B”来表示地球与指南针的关系,那么场的思维方式就是要把“A–◻”给分离出来。它所“留白”的“◻”是一个普遍的、一般的、而非个别的关联项。于是,可以给出一个数学表述:在地球周围的空间中,但凡一个指南针处在这个点上,它就会跟地球形成那样的磁相互作用,就会指向某个方向。

如果说场也被当成了一种实在,我们就不仅仅把像A和B这样的单个物体当成实在,也不仅仅把A–B这样的单对单的关系当成实在,而是把“A–◻”当成了实在。我觉得这是一个比较反直觉的地方。

在科学史上,场的实在化与关于自然界能不能有真空的古老争论相关。之前所理解的真空,就是有空间而没有物质。但反真空论者说“真空不空”:一开始,他们说看似真空的地方充满了“以太”(aether);以太假说被反驳后,他们又说,在看似真空的地方,至少还有场:电磁场,引力场,等等。如果没有场的概念,很难想象(比如说)光可以在真空中传播、引力可以通过真空作用于别的物体。相当于是通过场的概念,再次把宇宙变得满满当当。宇宙充满了场,在任何地方都有各种场。这样就可以以物理学所熟悉的数学化的方式去处理所谓的超距作用,如电磁波的传播、引力的作用。

黄裕生:“A–◻”是不是表示A和一个X的关联?

刘任翔:对,有点像康德的“超验对象X”:不做具体规定的意向性。

黄裕生:这也就是说,任何一个事物本身就并不是孤零零的;它总是处在某种关联当中。

刘任翔:场的思维固然是把关联放到了优先位置,但是注意:它跟关系思维不是完全一样的。因为它考虑的不是具体的东西之间的关联,而是与一个不在场的、一般性的可能物体之间的关联。

黄裕生:对,这是敞开域的观点。“关系实在论”的问题就是把关系限于在场的具体事物之间的关联,而且还要把这种关系当作是存在论上更基础的。

【注】黄裕生老师对关系实在论的反驳参见《站在未来的立场上》(读书·生活·新知三联书店,2014)中“一种飘浮的存在论:关系实在论的困境”一文。

任逸:罗韦利走向了一个更极端的观点:场是最基本的,甚至质料都是场产生的。现在只剩下“◻–◻”了。

刘任翔:对,他可能要把A都去掉,替换成一个可能的而非现实的东西。

黄裕生:这跟哲学里的讨论的确是非常接近的。从现象学出发,最终也是走向这一点:没有一个最初的事物,不存在一个确定性的、自我同一的事物。

这是很有趣的问题。哲学还是要面对这些科学。它跟哲学走得已经很近了。

问题9

对整个宇宙的物理认知的不可能性

李文杰:罗韦利说:我们不能在世界之外、而只能在世界之内看世界、描述世界。这让我想起海德格尔所说的此在的“在世存在”(In-der-Welt-sein)结构。

刘任翔:我感觉罗韦利的论证比海德格尔的要稍微传统一些。他是说,对事物进行物理学的认知、把握,这也是一种相互作用。比如,我要从物理上认知宇宙,这也是我与宇宙的相互作用。但罗韦利仍然坚持了一个传统的假设,即相互作用的两者必须相互外在。所以他推出,不可能有对整个宇宙的物理认知。因为如果我要对整个物理宇宙有认知,我就必须外在于整个宇宙;这又与“整个宇宙”的定义相矛盾。

黄裕生:我们不能对整个宇宙有物理认知,这也意味着,宇宙不仅在我们的物理认知中。

刘任翔:如果仅仅追随罗韦利的论证逻辑,我觉得他提出的还是很弱的一个命题。因为即便同意他说的,我还是可以说:我可以对除了我之外的整个宇宙有物理认知。从宇宙中把我挖掉,好像对物理学来说也不要紧。

黄裕生:但他这里讲的不只是“我”,而是整个物理学。

问题11

比物理学本质更深刻的生命体验

任逸:罗韦利举了爱因斯坦的“生命体验”的例子。很多人觉得爱因斯坦持一种“时间是幻觉”的想法,直接的证据是,他在一封给逝去的朋友米凯莱·贝索(Michele Besso)的家人的信里说:

像我们这样相信物理的人都知道,过去、现在与未来之间的区别只不过是持久而顽固的幻觉。

但罗韦利在第七章的末尾说,爱因斯坦在写这封信时没有带着物理学意义上的时间框架。这段话完全是在表达一种安慰。在写完这封信后的一个月零三天,爱因斯坦自己就去世了。所以,爱因斯坦在写信时已经面临着自己的死亡。信里的话源自一种深刻的对自身的生命体验。这里体验到的生命是脆弱、短暂、充满幻觉的。

罗韦利在这里肯定地说,爱因斯坦的这种生命体验,甚至比时间在物理学意义上的本质还要深刻。

黄裕生:这是非常很深刻的。当他说,过去、现在和未来之间的区别只不过是“持久而顽固的幻觉”,这可能不是说时间本身是幻觉,而是说过去、现在、未来之间的区别是幻觉。

刘任翔:我有一个相关的问题。爱因斯坦在采访中被问到他信不信上帝时回答,他信的是斯宾诺莎的上帝。我很好奇,他说这句话时有多认真?如果他是很认真地说这句话,就意味着他同斯宾诺莎一样希望“从永恒的观点看”(sub specie aeternitatis)。可以承认时间的存在,甚至不一定要说时间是幻觉;但是物理学在考虑所谓“世界本质”时,是“从永恒的观点看”。这个观点并不一定要排除别的观点。

从永恒的观点看,过去、现在、未来没有时间意义上的区别,或者说事件发生的先后没有那么重要。爱因斯坦的朋友去世,他自己也临近生命的终点。虽然爱因斯坦与他的朋友并不是同一天去世的,但从永恒的观点看,他们具体在哪一天去世、或者说谁先去世、其间相隔多久,都不是最重要的。因为他们终归会在死后的世界相会;或者,即便不相信灵魂不朽,在永恒的观点看来他们都生活过、都存在过一段时间。

黄裕生:多活几天、甚至多活几年,不重要。

刘任翔:爱因斯坦的信里说“过去、现在与未来之间的区别只不过是持久而顽固的幻觉”,是不是想说这件事情?

黄裕生:罗韦利这里至少表明一点:物理学所说的时间,并不是唯一的时间,或者说不是最真实的时间。说弱一点:物理学对时间的理解,只是一种理解。对时间还会有另外一种更深刻的理解。

李文杰:在第八章的开头,罗韦利提到另一种对于时间的更精确的“测量”。通常以时间单位来测量时间,是将时间单位一个加一个地累积上去,成为一种连续。而如果认为一个刹那即是永恒的话,就完全导向另一种测量方法:不是用一个单位加上一个单位;每一个单位就构成了一个整体。

任逸:我觉得,罗韦利所说的对时间更“深刻”的理解,应该是一种更普遍的理解。他不是在追求个体化或个性化的东西。

黄裕生:或者说,更深刻意味着更基础。

任逸:对。比如,牛顿物理学的线性时间,看起来也挺基础、挺普遍的。但是,经过现代物理学的种种发展,人们发现这条线本身不够普遍适用、不够基础。对于我们每一个人、或者对于每一个位置上的某物来说,没有与他人或其他事物共享的一条线。因此就要寻找对时间的更“深刻”,即更普遍、更基础的理解。

问题11

时间结构的不可消解性

任逸:我发现一个翻译问题,它可能会误导大家。在第七章的倒数第六段,纸质版83页上的第三段:“世界上存在着变化,事件之间关联的时间结构只是幻象。”这里“只是”的原文是anything but,应该译为“绝不是”。事件之间关联的时间结构绝不是幻象。按照罗韦利的思路,还是有各种时间结构;他要通过时间结构来理解实在。

李文杰:译者可能把anything but(绝不是)和nothing but(只是)弄混了。

黄裕生:事件之间的关联还是有时间结构的。

任逸:对。要理解实在或真实,还是要通过时间结构来理解。比如说,罗韦利给出的很多插图表示的就是时间结构。

李文杰:这个结构是可能性的结构、交互关系的结构,而这种可能性是可以测量、计算、精确化的。

时间结构在生命体验的时间里更加明显。在第八章讲罗韦利和德维特、惠勒的往事时,罗韦利多次使用蕴含着时间关系的词语来描述交往的细节:“数年前”、“在……时”、“每次”、“最后一次”、“很久”、“先前”、“已经”、“再也无法”、“一直”、“至今”,等等。后面有一句话非常重要:

这就是对我们而言的时间:有记忆与怀念,还有失去的痛苦(pain of absence)。

对人的生存体验而言,时间确实有种优先性,而这和物理学对时间的解释、对世界的理解不同。

黄裕生:这就越来越接近哲学了。

问题12

物理学的关联时间与生命体验时间有内在关系吗?

黄裕生:我们也许要考虑一个问题:从生存体验的时间,如何过渡到能够计量、作为变量的时间?物理学的讨论是从可计量的时间追回到非变量的时间;哲学可能要走相反的方向:从这种非变量的、生存性的时间,引出作为变量的、可计量的时间。

李文杰:有没有这种必要性?罗韦利似乎觉得没有必要这样做。他是严格区分了两种时间。物理学的时间概念足够让我们通过公式理解世界。而生命体验的时间则和物理学时间完全是两回事:尽管它对我们而言有意义,它却似乎不能用在科学里。

黄裕生:生命体验的时间的确无法科学化。但是,它有没有可能是构成科学中的时间概念的基础?两者之间有没有奠基的关系?

刘任翔:我们跟随罗韦利做物理学的考量,结果发现了李文杰说的这种在人的交往之中浮现的、可称之为更本原的时间。这类似于一个现象学还原的过程。现在剩下的问题是,这种更本原的时间,具体是如何构成(constitute)了物理学的时间,乃至日常生活中最熟悉的钟表时间?毕竟,一提到时间,大多数人的第一反应就是钟表时间。

有关构成的问题,在罗韦利看来可能不是必要的。没有一种逻辑上的必然性迫使我们提出这个问题。但是,使得我们提出问题的这种偶然性,又不同于那种纯粹是经验上的偶然性。它是一种与我们的有限生存息息相关的偶然性(Zufälligkeit)。为什么像我们这样的有限存在者就这么喜欢追问钟表时间是如何构成的?

【注】刘任翔此处的评论是基于海德格尔对偶然性(Zufälligkeit)和必然性(Notwendigkeit)这两个词的重新解读。前者意味着某种不由人左右的命运落到(fällt zu)某人头上;由此,此人就置身于一种急迫(Not)之中,要把该命运当作一种必须实现的可能性。这样,在来源上是偶然的东西,从生存的“向来我属”(jemeinige)观点看就成了必然的。这不是逻辑的必然,而是所谓“存在的急迫”。追问钟表时间的本原,或许就属于这种急迫。

李文杰:回到古希腊的源头,科学意义上的时间是源于生命体验、相互关系意义上的时间。

黄裕生:具体的学术史可能是这样。我们也可以从哲学问题本身出发。在物理学内部,时间已经被带回到关联性的时间概念。这种关联性时间跟我们的生存体验时间看上去很接近。那么,这两种时间有没有内在关系?还是说它们完全是两个系统?

刘任翔:生存的时间和宇宙意义的时间,是异质的呢,还是有共同的根呢?还是说,从一者可以导出另一者?

李文杰:两者至少有一种共性。物理学上的时间是一种交互网络;我们必须在这个网络里面追问它。这和我们生存体验的时间也很像:我们只能在生存情态(Befindlichkeit)里面才能体验到这个时间。

刘任翔:这个可以留着慢慢思考。

我们到目前为止的讨论是比较首尾完整的。我们从近代物理切入,追随物理学发展的过程,考察了相对论、量子力学在哲学上的后果,最终发现,物理学内部消解了我们通常理解的时间概念。现在剩下的问题是,如果生存体验的时间是更根本的,要如何去理解日常时间、钟表时间的构成?这是我们之后的现象学思考的任务之一。