讨论时间:2023年4月21日

领读学者:于晓艺

录音整理:于晓艺

字数总计:26900

完读时间:2小时9分钟

1-3节

时间意识的统一性、连续性和充实问题

于晓艺:我们此次选取的文本是《技术与时间2:迷失方向》(La technique et le temps, 2: La Désorientation)第二卷的第四章。斯蒂格勒在该章里比较集中地进行了哲学层面的讨论。斯蒂格勒本人写作风格非常跳跃,喜欢旁征博引;在他的文字中可以看到很强烈的跨学科意识。这一章涉及他对哲学史上的一些基本概念的解读,以及对胡塞尔、海德格尔等人的回应。并且,也正是在这一章中,他明确澄清了“第三记忆”(tertiary memory)或“第三滞留”(tertiary retention)的概念是如何提出的、以及他在整个问题上的论证思路。

这一章分了20个小标题,我把它们划分成了5个部分。

首先,在第1-3节,斯蒂格勒从当下的认知科学和新型的信息技术入手。他指出,认知科学最突出的一个问题在于忽视了意识的意向性,试图以一种命题分析的方式,通过程序算法和对计算指令的执行来理解人的认识活动,因而实质上探讨的只是没有意识的数字流或符号流。

用胡塞尔的话来说,认知科学探讨的只是一系列非意向性的被动综合(passive synthesis),不可能进一步揭示人在与时间客体(Zeitobjekt)打交道时的时间意识结构。

根据认知科学,我们的记忆,即过去的事件的滞留,在原则上是无限的;一切损坏或遗忘都是偶然的。所以,它并未真正重视人的记忆的彻底有限性。在斯蒂格勒看来,胡塞尔也有这样的问题。对胡塞尔而言,一旦滞留是本质上有限的,记忆就不得不被置于意识之外才能是无限的,但意识之外的记忆所涉及的那种被动综合又不可能是原初的。从而,胡塞尔不得不把记忆的有限性给观念化。

通过对认知科学和胡塞尔现象学的质疑,斯蒂格勒呼吁我们回到柏拉图那里的美诺诘难(Meno’s Problem)以重新思考意识问题:认识到之前所不认识的东西,这是何以可能的?如果之前根本不认识它,如今在认识活动中又凭什么辨认出它?柏拉图推论说,我们所认识的只能是我们早已认识、却没有意识到自己认识的东西。此即所谓“灵魂回忆说”,早已存在于灵魂中的就是eidos。

斯蒂格勒指出,胡塞尔1901年的《逻辑研究》(Die logische Untersuchungen)中讨论“意向性”(intentionality)概念,是在重新激活美诺问题。如果所有的意识都是关于某个对象的意识,那么一切现象就都是在我们的体验(Erlebnis)当中被构成的。但是,我们的体验其实指向的是eidos,是“本质”(Wesen),它似乎是超时间的。而如果意识具有时间结构,本质又存在于何处?换言之,有关本质的疑难,在现象学中是作为时间问题重新被提出的。这个问题的一个表达是“非时间的观念性本身在体验中的时间性”(the temporality of lived experience focused on an ideality that is itself non-temporal)。体验当然需要在时间中展开,但在体验中被把握的是eidos,即本质或“观念性”,而这是超时间的。

第2节是斯蒂格勒对胡塞尔《内时间意识现象学》及《逻辑研究》第五研究的解读,是这一章中篇幅最长的。我选取了几个关键词来考察斯蒂格勒的论证。

首先是意识的统一性。斯蒂格勒回到胡塞尔所讲的“意识流”概念,以之取代传统心灵哲学中主体对客体的映照式的认知方式。客体并不是现成的、在那等待着主体去认识;并且,主体也并不是一下子就可以认识到一个完整的客体。意识的这种“流”(flux)的特性确保了对客体的各方面认识的统一性。

胡塞尔认为,没有必要像传统认识论那样设定一个实体化的自我来把握意识的统一性。自我也不是一个现成在场的东西。意识流本身就是流动的,它时刻在自我运作。不能把它简单地当作先于意识之内容的超时间框架、当作自我据以整理意识内容的形式。

按照斯蒂格勒的语言说,如果我们将流程给“物化”,把它当作独立于意识内容的形式,或者把自我当成一个现成物,就会使得“活的当下”(die lebendige Gegenwart)丧失其优先性,而这个优先性是胡塞尔论证的基点之一。

其次是体验的连续性。斯蒂格勒谈到,真实的体验会从一个活的在场过渡到另一个活的在场,这是前后相续的一个过程。在这个过程当中,前面的体验会成为过去。所有体验之间有相互关联,并且最终是统一的。

这里最重要的问题就是这些体验之间是怎么连续起来的。不能额外引入一个自我来解释这一点,因为经历了现象学还原的自我概念仅仅意味着体验之间关联的统一性,而这个统一性本身恰恰是需要论证的东西。

再次是意识流的时间性。意识流不是一个外在于我、独立于我而被自我所把握的客体。那么意识流究竟是什么?斯蒂格勒分析了《逻辑研究》第五研究的第六节(“表象与内容这两个术语所具有的重要歧义之汇总”),这一节涉及胡塞尔对意识流时间性问题的分析,关键问题是意识流本身是时间性的还是非时间性的。

胡塞尔的处理方式是用绝对时间意识来为意识流奠基。构造着意识流的绝对时间意识,自身并不在时间当中。于是,他用一个完满的绝对时间意识来解释不完满的意识流,用超时间的绝对时间意识来解释时间之中的、正在发生的意识流。

【注】时间小组关于胡塞尔绝对时间意识学说的讨论,参见:012|胡塞尔早期时间问题的结构

无论如何,意识流并不处在完满状态,而是需要不断地被构造,朝着完满运动。既然意识流并不完满,需要时间来展开,那么它又是如何构造出超时间的超越对象,即在时间显现中保持同一者?

我可以举一个帮助理解的例子。当不同的人去看同一道几何证明题的论证时,每个人当下体验到的内容是不一样的;但是,所有人最终把握到的观念内容是一致的。我们享有同样的明证观念,因而共属一个知识共同体。几何证明指向的是一种观念意义(ideal meaning),我们对它的体验是明证性的。观念性的内容,既不外在于我们,又不内在于偶然的个体,否则个体的差异是不可弥合的。那么,观念性的内容到底在哪里?这种观念上的、但同时又是自明的超越对象,是如何通过意识流建构起来的?

胡塞尔的方案是,有一个我们先行被给予的统一性视域,它保证了我们的体验的明证性。这和他用绝对时间意识来为意识流奠基的思路类似:要用一个当下完满的东西来为发生的不完满奠基并解释后者。

但是斯蒂格勒认为这进一步引发了意向对象的充实(Erfüllung)问题。到底是什么条件保证了我们可以一同充实某种意向性?几何学的明证性意向如何在不同的人的意识中一同被充实?

斯蒂格勒在此提出了自己的观点:这些充实的前提条件是具有时间性和技术性的。为了论证这一点,他聚焦体验的明证性所涉及的两个方面,即滞留和重新回忆。

我们当下的体验是隐含着过去的,只有这样,意识流才能具有动态的“流”的特征。这说的是滞留:过去会滞留在新的当下。另一方面,当我们把某个体验中未完成的一个充实延续到下一个体验的时候,就涉及一种重新回忆:过去的状态在此是想象(Phantasie)的材料,而不是感知的材料,因此是被再次回忆的(wiedererinnert),它确保了我们对时间对象的整体把握。

多亏了滞留和重新回忆这两种意识的意向性,我们才能将如今看到的东西和先前看到的东西视作同一个东西。

胡塞尔的思路是让绝对时间意识来构造意识流,而意识流边认识边构造各种意向对象。斯蒂格勒却认为,意向性的充实不仅涉及时间性,还涉及技术性:不仅是边认识边构造,还要借助技术。

为了理解这一点,我们应当区分感觉的延续和延续的感觉。

【注】有关“感觉的延续”和“延续的感觉”的详细区分,参见:012|胡塞尔早期时间问题的结构

我理解斯蒂格勒的意思是,胡塞尔的意识流模型可以很好地解释感觉的延续(succession of sensations),即过去、现在、未来是相继发生的、连在一起的。但是它对于延续的感觉(sensation of succession)的解释可能不够完善。

于是,我们需要从别处去思考,是什么保证了延续的感觉。我们可以回到斯蒂格勒刚刚提出的两种意向性,即滞留和重新记忆。滞留仅仅保证了感觉的延续,对延续的感觉似乎无所贡献;而重新记忆又能依托什么呢?人的记忆能力的缺陷意味着滞留是有限的。

斯蒂格勒在此探讨了一整段体验的“展开状态”,它有别于对离散的、相继的当下的事后综合。这是一种流程的“元充实”(archi-fulfillment),体验展开的时间也就是流程充实的时间。时间在这里扮演的角色是充实,这似乎还是在诉诸一种完满性。

接下斯蒂格勒开始分析滞留或“第一记忆”与第二记忆、第三记忆的区分。在胡塞尔那里,滞留指的是对刚刚过去的当下的活的直观经验。第二记忆是经由想象而形成的对过去的回忆。第三记忆则是一种客观化的记忆,斯蒂格勒将其与胡塞尔所说的“图像意识”(Bildbewusstsein)等同起来。第三记忆并不内在于意识,而是依托意识所“外置”的记忆载体。

在我看来,斯蒂格勒对胡塞尔的批评并未明确回应胡塞尔本人很重视的时间意识结构,即滞留–元印象(Urimpression)–前摄的结构。

王庆节老师在发挥斯蒂格勒的批评时,提出他质疑了“经典现象学的两个教条”:

第一个教条是预设某种纯粹的、原初的当下存在。“回到事情本身”预设了这种当下的先在。

第二个教条是认为,经过彻底的现象学还原,我们可以通达原初的经验本身。

【按】王庆节老师的文章链接:王庆节,“技术与时间:从海德格尔到斯蒂格勒”,《哲学分析》2022年第5期

讨论一

感觉的延续 vs 延续的感觉

任逸:斯蒂格勒是怎么理解“延续的感觉”和“感觉的延续”的?

于晓艺:斯蒂格勒认为胡塞尔的意识流结构可以很好地解释感觉的延续,比如听一段音乐时所听到的音符的连续性。但是,它不能很好地解释对延续的感觉。当我们听完音乐后回过头去想,会觉得自己听到的是一整段音乐吗?这里的“整”究竟有多“实”?如果按照胡塞尔的意识流理论,记忆的滞留是无限的,回忆中的整体是“满”的;但是,实际上人的记忆滞留是有限的,过去是“虚”的。

任逸:这里“延续的感觉”是什么意思?

于晓艺:“延续的感觉”,指的是当下对过去感觉的再想象。过去被把握为想象的对象,已经被对象化了。

任逸:所以说这是非原生的回忆,是再创造的。但是我的理解是,“延续的感觉”指的是对延续性本身的感知,我们感知到了一个延续本身。而“感觉的延续”是指旋律中的音符之间的前后相继,它们被简单地串联起来。

胡塞尔将客观时间悬搁(ausschalten),是为了更突出地讨论显现着的时间和延续本身。所以,“延续的感觉”对他而言是更重要的。他的理论怎么会无法处理“延续的感觉”呢?斯蒂格勒将“延续的感觉”在回忆和再创造的意义上理解,这是不是和胡塞尔的理解有个错位?

刘任翔:“感觉的延续”其实在神经科学层面就能表现。贴两个电极在头皮上,发现感觉(受刺激)产生的神经元电信号是连续的,这就算表现了“感觉的延续”了。

而“延续的感觉”,任逸的意思是:比如,你在听一段旋律,我问:你在听旋律吗?你说:在听。你感觉到自己在延续之中,每一刻把握到的都是一个正在进行的过程(process)或者说一个行列(procession)。这就是对延续的感觉了。

但是我觉得,斯蒂格勒说的“延续的感觉”不是这个意思。他更像是在说,你听完这段旋律之后,我问你:你刚才听到旋律了吗?你说:听到了。我又问:你怎么知道你听到了?这个时候,斯蒂格勒就开始诉诸第三滞留。比如说,你可以把音乐倒回去又放一遍,以证明自己刚刚听到了。但是“倒回去又放一遍”是基于技术的。

讨论二

滞留有限性和补余的“量的特征”

刘任翔:这里的关键问题是,第三滞留是在哪儿引入的,为什么引入,是否必须引入?斯蒂格勒自己的论证结构似乎不是很明显,但是我们可以抓住两个关键概念,一是“滞留有限性”(retentional finitude),即第一记忆和第二记忆的有限性。简单地说,我们的脑子没有那么厉害。你听到了旋律,听完后凭什么说先前听到了?记忆难道不会出错,不会遗漏吗?

“第一和第二记忆有限”的推论就是:为了确保时间客体的同一性,需要有什么来补足它们。这时,补余(supplement)的概念就出现了,而这个补余恰恰是第三记忆。

斯蒂格勒的意思似乎是:考察我们对于自己曾经经历过任何一个时间过程的实际经验,我们不可能只基于自己的“非技术”的记忆(无论它是基于生物性的人体还是基于纯粹在场的意识),而总归要借助一个可以和我们相分离的、甚至当我们不在了都还留下的东西。我们“记得”自己幼时的事情,也是因为我们可以翻看从前的日记、照片、成绩单等。在斯蒂格勒眼里,这些过去留下的、似乎可以独立于意识存在的“痕迹”,都属于技术性的存在。技术即是“无思”或“未思”之处。

我觉得,对我们来说,斯蒂格勒在这个文本中对胡塞尔理论细节的分析是第二位的;第一位的是斯蒂格勒通过这种分析想要达成的任务。根据我的重构,他首先提出并论证了“滞留有限性”,然后据此论证技术性的补余不可或缺。

我有一个评价是:斯蒂格勒确立的“滞留有限性”是一种量上的有限性(quantitative finitude)——简单地说,就是我们的记性不行,不像上帝有无限的记忆,可以容纳一切已发生的事情。从一种量上的有限性,他推出了一种量上的“补余”,这就是所谓“第三”记忆。

讨论三

反思的态度与对意识流的物化

刘任翔:斯蒂格勒说,体验的嵌入(insertion,中译本译作“展开状态”)是流程的“元充实”(archi-fulfillment,中译本译作“超充实状态”)。“元充实”是不是一种使得一切经验的充实得以可能的结构?

再者,如何理解这里的“嵌入”(insertion)?是指体验嵌入了“流”吗?

于晓艺:按照斯蒂格勒的意思,甚至可以说“体验”和“意识流”是同一的:我们在体验,就意味着意识流在自我展开。

我觉得斯蒂格勒论证中的一个问题是,他的反思活动不可避免地将其实是同一的东西分开描述了。

例如,在他看来,对一段延续的感觉是在反思当中被把握的,而不是在体验的当下被把握的。所以我会疑惑:斯蒂格勒为什么不从胡塞尔的滞留–元印象(Urimpression)–前摄的结构出发来思考意识流的问题?按照这个结构,胡塞尔本来是可以解释在体验的当下被把握到的“感觉的延续”的。

与此相关的问题是,斯蒂格勒认为滞留发生在哪个层面?是只在第一记忆的层面,还是在第一、第二和第三记忆所构成的整体的层面?如果不澄清这一点,他所说的“延续的感觉”就必然是反思性的,也就必然需要第三滞留来补余。也就是说,他在出发点处似乎就采取了一个使他不得不得出那一结论的前提,而这个前提恰恰是成问题的。

刘任翔:很有道理。按照斯蒂格勒的思路,补余之所以是必要的,是因为他每次在考察滞留有限性的问题的时候,采取的都是一种事后反思的立场。斯蒂格勒批评别人对流程的物化,到头来他的反思态度是不是也把意识流给物化了?他让我们“回过头”追问对于延续的感觉何以可能,“回过头”的同时是不是也把延续给物化了?问一个人听到了什么,这不也是对所听之事(流程)的一种物化吗?

这样一来,斯蒂格勒所采取的在事后反思中要求内容的同一性和确定性的姿态,也使得“活的当下”丧失了优先权。

于晓艺:斯蒂格勒的本意也是要使“活的当下”丧失优先权。他要把优先权赋予“活的当下”和补余所构成的整体。所以,我觉得斯蒂格勒对胡塞尔的解读的准确性是成问题的。

刘任翔:咱们先不管准确性的事情。他有他自己的哲学规划,为此化用、挪用胡塞尔的东西,这很正常。

讨论四

胡塞尔的滞留概念:先验与经验的断裂

刘任翔:我觉得斯蒂格勒略去滞留–元印象–前摄的结构,可能不是一个疏忽,而是刻意的。

胡塞尔本人关于时间意识之结构的思考,经历了两个发展阶段。在第一个阶段里,他用的术语是一级记忆(primary memory)和二级记忆(secondary memory)。

但是到了为《内时间意识现象学》讲座做准备期间,他换了一套术语,把“一级记忆”换成了“滞留”(retention)。这背后的理由是,滞留不是一种记忆,具体而言不是对过去内容的忆起,而是时间意识的三重维度中的一维,是指向纯粹过去的那个“方向”,或者说是对过去视域的打开。意识有滞留的结构,意味着它能够打开过去的维度,尔后才有可能在被打开的维度之中进行再回忆活动,即前期所谓的第二记忆。

而如果按照胡塞尔后来的术语体系,把滞留和再回忆严格区分开,认为它们不是在量上连续,而是在质上就是完全断裂的——属于不同的范畴,有着先验和经验的区别——那么似乎就很难像斯蒂格勒那样自然地引出“第三记忆”了。

“第一”、“第二”、“第三”记忆的提法,本身就隐含着三者的同质性;它们只是范围上有所不同。第一记忆是当下最直接的“余响”,第二记忆是过了一两秒、一两小时、一两天,事后回忆的。第三记忆则是说,我们都不记得了,需要借助外在或外化的事物来记住和忆起。总的来说,斯蒂格勒始终在量的层面讨论滞留问题,而不想或者说不能引入胡塞尔所引入的那种先验与经验的断裂。

李文杰:我感觉也是这样。斯蒂格勒的论证方式和德里达的“药学”(pharmacology)类似,是基于二元对立的。比如体验的流与持存的东西的对立。他批评胡塞尔,也是要倒转胡塞尔。他觉得胡塞尔有一种形式主义,于是就通过技术或第三滞留来引入不能为形式所预先规定的质料。

至于斯蒂格勒为什么没有根据胡塞尔的时间意识结构来分析问题,我觉得最重要的问题出现在滞留这里。他对滞留的理解和胡塞尔不一样,是质料化的。

讨论五

对斯蒂格勒论证的先天重构

刘任翔:其实按照德里达的逻辑,可以设想一个比斯蒂格勒所提供的论证前提更少的论证。也就是说,不要把滞留有限性限定在人的意识的后天(a posteriori)性质层面,限定在经验科学可以验证的东西的层面。毕竟斯蒂格勒也没有真的在做经验科学。

像斯蒂格勒这样,把后天的东西“往回”导入先天层面来论证,这是可以的。但是我觉得,即便在纯先天的层面上也可以论证。以下是我所设想的先天论证。

我们从一个预设出发:事物的发生(Geschehen)是一次性的(einmalig)。也就是说,我们先把事物的永恒在场(permanent presence)给悬搁起来。

第二步,我们发现,在日常经验中,很多事物在现象层面似乎是有恒久性的。比如,我通常不用去担心,我今天放在某处的一本书,明天回去会找不着它。

如果我们承认书的“发生”或者说书与我的“相遇”是一次性的,那么我回去拿书的时候就是经历了第二次“发生”,第一次是我把书放在那里的时候。在传统上,我们借助事物(书)的永恒在场来保障这两次“发生”之间的稳靠性。但是,如果我们把永恒在场的预设给悬搁了,就会发现,事实上使得我们有这种稳靠的预设的东西,也许正是斯蒂格勒所寻找的东西。

比如,我把书放在图书馆的书架上。书架是按照一套规则来编号的;就连图书馆的地址也是通过一整个道路规划系统来确定的。这些东西其实都是技术系统。我第二天早上起来,如何如找昨天放在架上的书?我要沿着已经造好的道路去图书馆,走进这栋建筑,上到某个楼层,找到某个编号的书架,通过书号,在按书号顺序排列的书中找到它。我运用了一整套技术系统,最终保证自己重新拿到了昨天放在那里的那本书。

换言之,在稳靠性的问题上,如果不采取永恒在场的预设,也许正是技术系统在给我们一种似–永恒的在场(quasi-permanent presence)。之所以是“似”,是因为技术的摆置(Bestellen)当然是可朽的:如果有一天道路走不通,或者有人把书号偷换掉,我就找不到书了,它永恒在场的幻象就破了。

【注】刘任翔在此处重构的论证的雏形可见于如下论文:刘任翔. 从实在的永恒在场到技术的顺畅召回: 技术哲学的一种存在论推论[J]. 清华西方哲学研究, 2016, 2(02): 425-434.

这样来论证技术的补余,就不涉及时间意识的后天性质,甚至不是在意识的层面讨论问题。我们经常一进入意识层面,马上就被引导到胡塞尔的思路上去了,而在那条思路上,补余似乎未必成为一个问题。胡塞尔并不是说:只有内在性,没有超越性。超越本来就是内在性的题中之义,而超越性舍去了内在性也并无意义。

而斯蒂格勒在这里说的不是意识问题,而是我们通常所信任的事物的同一性。这种同一性确实涉及特别多的技术规定,或者斯蒂格勒所说的痕迹的“确正”(orthothèse)。这个问题是成立的。但是,为了提出并论证这个问题,好像不需要像斯蒂格勒那样依赖意识滞留的有限性、第三记忆之类的概念。

讨论六

第三记忆能否与图像意识相等同?

刘任翔:于晓艺之前说,斯蒂格勒把第三记忆和图像意识等同起来。这很有意思,我从前没注意到这一点。

在胡塞尔那里,情况似乎恰恰是反过来。胡塞尔恰恰是要区分想象(Phantasie)和图像意识(Bildbewusstsein)。想象是对于不在场的东西的空的直接把握,而图像意识是受在场的图像所中介的。比如,滞留就是一种想象,不是图像意识。

图像意识的特点,可以粗略理解为“看图说话”。如果滞留是一种图像意识,就意味着我们“看着”一个被移入当下的、对于过去的再–现(re-presentation)来设想过去发生的事件。胡塞尔反对这种滞留模型,因为它无法解释我们为何将再现当作“再”现、即作为关于过去的图像来把握。

所以,胡塞尔对滞留的分析恰恰是要把图像意识排除出去。如果斯蒂格勒通过图像意识来理解第三记忆,那么从胡塞尔的角度看,第三记忆就不可能是“滞留”,因为滞留不是图像意识。这是胡塞尔明确说的。至于斯蒂格勒为什么将第三记忆等同于图像意识,我也不明白。

回到我刚刚所举的例子:我在图书馆通过书架和书的编号找到一本书。如果这之中涉及一种图像意识,那么这里的“图像”粗略地说就是这一整套建筑方式、编号系统等等。我相当于直接把握的是技术系统,间接实现的是对于那本我昨天放在那儿的书的重新的同一化或辨认(re-identification):确定这就是我昨天放在那儿的那本书。

我们固然可以按照图像意识的模型来描述这个重新同一化的行为。但是我有点怀疑这是不是最好的描述。现象学地说,我们是不是每一次都需要“隔一层”?是不是每一次都要明确地把技术系统把握为一个图像?海德格尔会说,这个技术系统恰恰是上手(zuhanden)的,而上手的东西不是严格意义上的图像(Bild)。我们对锤子的使用不是一种图像意识,它(如果我也来造词的话)是一种“工具意识”或“代具意识”(Zeugbewusstsein)。

我很好奇,斯蒂格勒是如何能把第三记忆与图像意识等同起来的?他显然需要为此扩展图像意识概念的外延。

于晓艺:在这个文本中,斯蒂格勒没有给出图像意识的定义。他只是说,这涉及一种“已经在此”(déjà-là),属于第三记忆或者客观记忆,然后以此为前提来展开论证。

刘任翔:这个“已经在此”很有意思,海德格尔也说“总是已经”(immer schon / always already)。在海德格尔对现象学的变革后,“总是已经”就是现象学关于“构成”(constitution)的先验追问所指向的东西,是一直起作用、却往往被遗忘的可能性前提。就好像我一直都靠在一把椅子上,你突然问我,我才发现我一直都靠在这把椅子上。“已经在此”相当于对“先验”的一种时间性解释。但我还是不明白,它为什么可以等同于论题化的图像意识。比如我在手机上操纵一架无人机,我看不见无人机,只能看见手机屏幕。一开始似乎是我通过屏幕对无人机的图像意识;但当我操作熟了之后,其实也是“看穿”屏幕的,屏幕是要自我退隐的,不再是图像。用胡塞尔的术语表达,我此时的意向对象不是手机屏幕,而是无人机“本机”。这里的问题是,图像意识概念的适用范围究竟几何。

4-6节

感知的优先性

于晓艺:在第4节中斯蒂格勒举了听音乐这个例子,追问我们的意识如何把过去的声音把握为与当下的声音共属一个连续统。他在这里首先分析布伦塔诺和胡塞尔对这一问题的不同处理方式。

布伦塔诺认为我们通过原初联想(die ursprüngliche Assoziation)即想象把当下与过去的声音联结起来,形成一整段想象材料,从而对旋律进行整体的把握。

而胡塞尔认为,我们在延续中把握到的物体的时间性是作为感知(Wahrnehmung)而获得的,换言之,对于“延续的感觉(sensation of succession)”的把握是在我们(正在)听音乐的感知过程当中发生的。胡塞尔语境中的感知与想象之间有所差别,而斯蒂格勒认为,这种区分会把感知等同于对在场者的把握,或者说把感知现成化,因而胡塞尔不得不排斥对时间流的动态理解。

对于“感知”与“想象”的关系的分析,斯蒂格勒认为胡塞尔并未给出一个真正充分的解决方法。胡塞尔所设想的居于优先地位的“纯粹感知”没有得到充分论证,因此斯蒂格勒指出,我们必须动态地重新考察有关时间物体(Zeitobjekt)的所有问题。对于听音乐这件事来说,乐曲中的每个音之所以是乐符而不仅仅是声音,正因为它把前一个音留在自身之内,前一个乐符中又留有更前面的的所有乐符,乐曲正是以此种方式呈现的,胡塞尔所谓的“原初印象”(Urimpression)其实总是在以环绕(晕圈)的方式,从某个已构成物事后追溯出的“原初”。

【注】斯蒂格勒此处的论证,可以看作是以一种柏格森式的时间观(过去如滚雪球般包含在当下)为出发点,解构胡塞尔给原初印象的优先性。但这样一来,他似乎就绕过而非回应了如下问题:从一个已经形成的雪球出发,为什么还要回溯性地构建那个内核(原初)?换言之,是什么在雪球之中区分了中心与边缘,从而使我们能够讨论“滚”这件事?这个问题,似乎正是胡塞尔通过悬搁客观时间——不仅包括物理的时间,也包括柏格森意义上唯灵论化的心理时间——所要追问的先验问题。

“时间小组”先前关于柏格森的时间观的讨论,参见:005|柏格森论绵延与异质性

在斯蒂格勒看来,听音乐时的感知和想象是难以分离的,当即的感知总是保留着过去的感知,并且也会对未来的感知有所预期,因此他得出的推论是,不存在所谓的原初的、纯粹的感知,印象也不是纯原初、纯感知的。把“事后”(post facto)纳入到原初印象中,势必会打破感知与想象、第一记忆与第二记忆的分野。把这个论证推到极致,则胡塞尔用来奠基纯粹现象学的第一原则,即某种纯粹的、原初的当下存在,也是“不存在”的。

时间物体的分析;第三记忆的优先性

于晓艺:接下来斯蒂格勒转入到了他对于时间物体的分析,他所举的例子是阅读诗歌而非听音乐。

斯蒂格勒一开始就发问,是否只有读完一整首诗歌才能把握到诗歌的统一性?也就是说,当我们阅读到诗歌中的一句时,必须要联系前一句乃至更前一句(处在一种衔接的诗歌阅读体验中)才能获得一整首诗的诗意吗?如果说必须要阅读完一整首诗歌才能获得诗的意义的话,就无法解释为什么会存在着摘抄这件我们习以为常的事情。读到摘抄的诗句时,我们同样可以获得一首诗所想揭示出来的统一的意义。斯蒂格勒还认为诗歌与整个诗集的关系和诗句与诗歌的关系是一样的,我们可以暂停阅读诗集而不破坏诗集带给我们的统一意义。

更为重要的是,每次阅读到新的一句诗(对于一首诗歌而言)、阅读到新的一首诗(对于整本诗集而言),对于之前所阅读过的内容来说都是一种新的开启。我们可以想象我们在阅读小说(比较典型的是侦探悬疑小说)时的感受:随着阅读内容的深入,新的故事情节的出现会影响到我们对于之前情节的认知与理解。

其实同样的问题在听音乐这个例子中也可以提出:是不是只有在听完整首乐曲的时候,才能够对音乐本身有一个把握?每一个新乐符、新旋律的引入,都有可能改变我们对之前所听到的那段旋律的体验。并且,这种体验的改变,并不只是新旋律的叠加所所带来的量的变化,也有可能是质的变化,比如我们本来在听一段很柔和的旋律,突然插入一段急促的旋律,我们对这一整段乐曲的感知也不再变得柔和,这是一种质的而非量的改变。

斯蒂格勒举阅读诗歌的例子想要说明的是,我们每个当下的感知总是在滞留的整体中被呈现。滞留会被当下感知所改变,而滞留又会影响当下的感知。

斯蒂格勒还引入了文字的确正作用,指出文字式的、书写的保留对于通达诗歌文学(以及几何学)来说是必不可少的。由此,他逐渐进入对第三记忆的讨论。第二记忆对于第一记忆(原初印象)可能性的开启是必不可少的;同样的道理,第三记忆也是第二记忆的可能性前提。

在斯蒂格勒看来,由于强调声音的统一性,胡塞尔的分析仅仅关注到了印象在滞留中的变更,而没有关注到:新的声音的出现总是伴随着对滞留和滞留之滞留的重新理解;它们总是反过来影响着当即的把握。此外,胡塞尔还假设了记忆的无限性,因而未能从听乐曲的事例中挖掘出更深层的哲学可能性。

对时间意识模型的改造

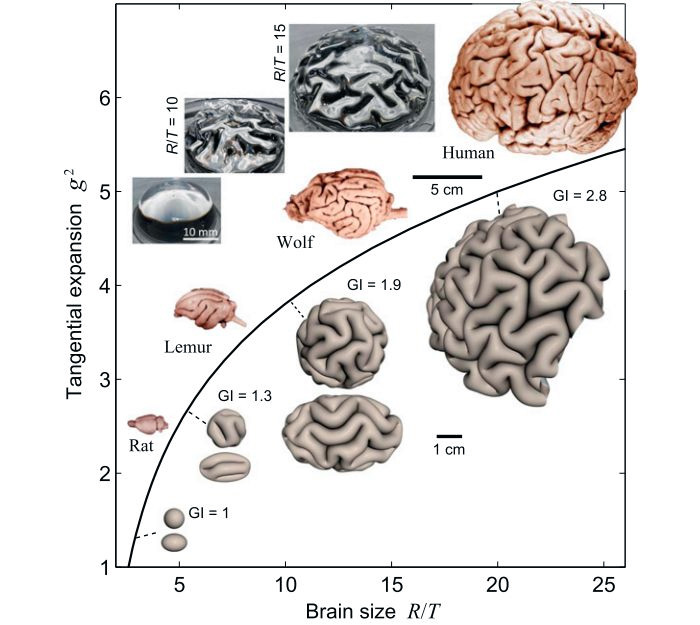

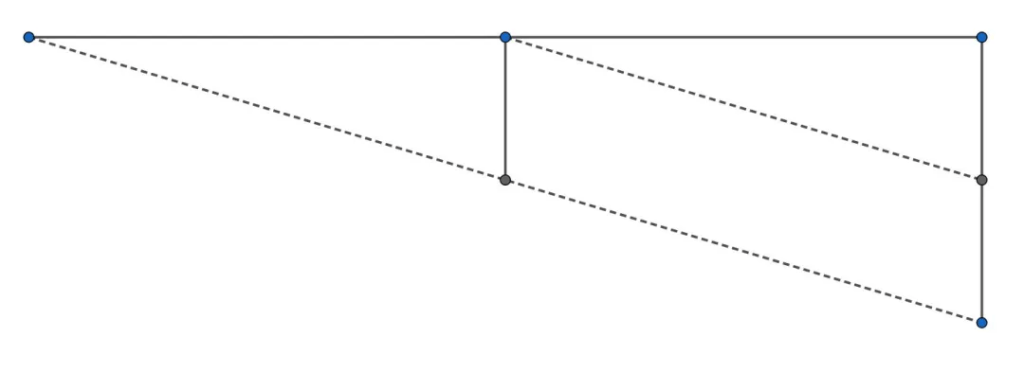

于晓艺:在第6节中,斯蒂格勒对胡塞尔的时间意识模型进行了改造。下图表达了胡塞尔的时间意识模型:横轴是当下瞬间的序列,胡塞尔称之为知觉相位(phases of perception),是一个横向的连续统;虚线下行线是感觉的滞留;实线的纵轴可以理解为一段延续的感觉。

通过这个模型我们可以看到,虽然说横轴上的每个点都可以延伸出一个纵轴、每一个点的滞留都是在逐渐累积的,但在累积的过程中离着横轴也越来越远。也就是说,在胡塞尔时间意识结构模型当中,滞留虽然在累积,但它也在逐渐弱化,虽然不会完全消失。

【注】这里触及斯蒂格勒论证中的一个关键点,即将原印象在滞留中的变更理解为“弱化”。这是以量的方式理解滞留变更。而胡塞尔本人在成熟的时间意识理论中放弃了这种理解。他明确区分了滞留变更(“沉入过去”)与声音自身在性质上的弱化(Abklingen)。

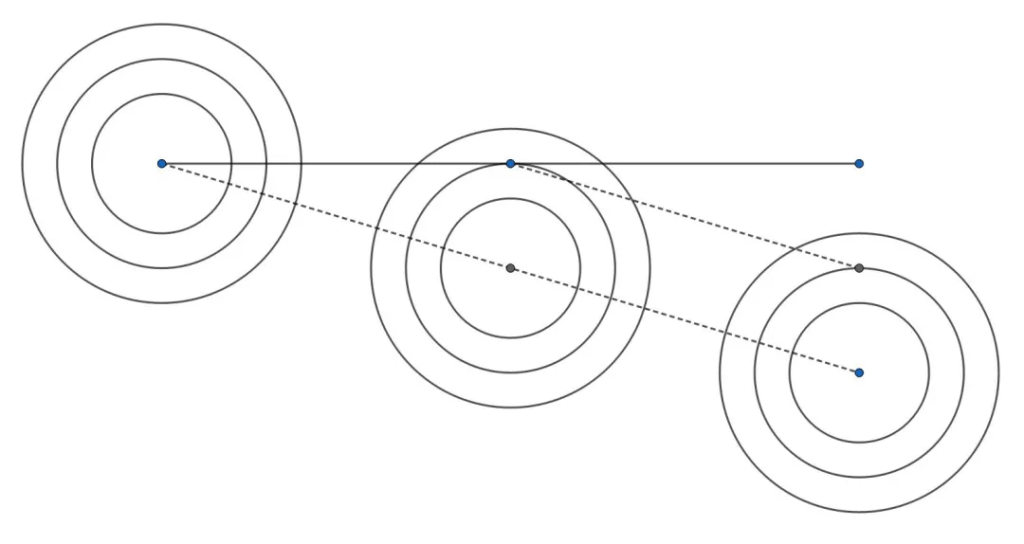

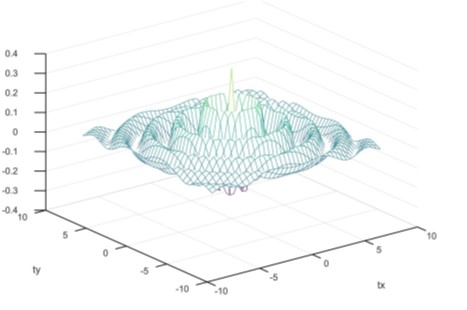

斯蒂格勒在此基础上发展了他的“漩涡”(swirling)时间模型,如下图:

斯蒂格勒提到,正如利科指出的那样,的确存在着一种循环形式(循环圈),它无法被胡塞尔的时间意识结构图中的直线表达出来,而这并非只是图示层面的问题。循环圈不能仅仅被当作滞留的消失(在胡塞尔的模型中,只有印象的弱化),而是位于正在过渡的原初印象内部的某种再激活。循环圈必须改变滞留的滞留,滞留的循环应当作为(重新)构成初级记忆的第二记忆的“原初”循环来理解。只有这样一种对“沉淀滞留”的循环,才能使作为回溯性探问(retrospection)的延异(différance)的再激活成为可能。

根据以上两张图,斯蒂格勒不同于胡塞尔之处在于:对胡塞尔来说,逐渐累积的滞留是逐渐弱化的;而对斯蒂格勒来说,滞留在累积的同时并非是逐渐弱化的,而是像一个漩涡一样,可以通过记忆的外置化随时被激活。由于第三记忆的存在,滞留不再是递减式的弱化,而是可以随时被重新激活。下图可以视作漩涡模型的立体图:

如果把三维立体图的中心当作当下发生的原印象,原印象所激起的漩涡或波纹就是滞留。然而这种滞留并不是逐渐下降以至消失的。我们可以将记忆外置,这样在每次接触到外置的第三记忆时,滞留便会被重新激活,从而影响当即的感知。

斯蒂格勒与胡塞尔时间意识模型的差异与两人在对第一记忆、第二记忆、第三记忆的理解上的差异是一致的。

在胡塞尔看来,第一记忆即原初印象享有绝对的奠基地位,且第一记忆、第二记忆与第三记忆之间是分离的;而在斯蒂格勒看来,第一记忆、第二记忆与第三记忆之间不存在着绝对分离,甚至第一记忆需要受到第三记忆的影响。由于记忆滞留的有限性,不存在先于外在化的纯粹内在。

斯蒂格勒指出,胡塞尔后期在分析几何学的起源时,其实已经意识到了作为“历史”、作为“传统”的某种“已经在此”。这种已经在此、先行在此,也是原初明证性的来源。胡塞尔意识到了书写记录对于几何学、乃至科学发展的重要意义,但他坚持从先验主体性出发并回到先验主体性,因而未对书写(第三记忆)问题做进一步追问。

至此我们看到,作为斯蒂格勒技术哲学体系的核心概念,第三记忆的提出直接来自对胡塞尔有关滞留的讨论的补充,也是对纯粹内在意识哲学的批判。胡塞尔的时间意识模型,对于短暂、连续的时间段中发生的认知和记忆是有效的;但一旦涉及到像几何学传统这种长时段记忆、乃至历史记忆时,它所提供的解释便不够直接。由于记忆的有限性,记忆不得不“外置”。斯蒂格勒通过设想一种原初的外在性(extériorité primordiale),使我们能够以别样的方式讨论时间物体所蕴含的时间性问题。

讨论一

斯蒂格勒与德里达论证方式的相似性

李文杰:斯蒂格勒的论证思路和德里达是一致的。对德里达而言,延异(différance)所蕴含的延迟和差异是时间性的基础,而时间性又是胡塞尔所说的内在体验(immanent lived experience / die immanente Erlebnis)的可能性条件。由于延异是在滞留中保证的,滞留就成了内在体验的基础、而非衍生物。

在德里达看来,是滞留提供了历史性。它并非只能在当下通过感知重新激活,而是“已经在此”,一直都是在那儿,不“需要”激活。德里达所说的纹迹(trace)一直都在,不需要找,可能根本也找不到,但这不妨碍它一直“在”最底层。所以斯蒂格勒的论证重心也一直在滞留上,它所代表的语境先于任何当下的语义“点”,不依赖后者去生产。德里达会说,时间性是一种遗产(heritage),我觉得是同样的意思。

讨论二

“感知的延续”在何种意义上是“延续的感知”的前提?

任逸:我想进一步讨论“感知的延续”和“延续的感知”的含义。胡塞尔说,延续的感知是以感知的延续为前提的。(Husserliana X 189-92/195-8)“感知的延续”首先是个延续,但它是属于感知的,即我们是感知到了延续本身。这是最底层的。

第二个层次是延续的感知:一系列的感知,它们之间是延续的。它之所以是一个独立的层次,是因为:仅仅说我们能体会到一系列的感知,不代表我们体会到了它们的延续。

刘任翔:你为什么会这么理解?我觉得有点奇怪。中文表达是模糊的,原文是第二格(Genitiv),不是形容词修饰名词。所以(比如说)“感知的延续”(die Sukzession der Wahrnehmung)就是指有一堆感知在延续。

任逸:“感知的延续”首先说的是一种延续,只不过它是被感知到的延续。

刘任翔:我认为是:在这个延续之中的,都是感知。

任逸:它不是一堆延续之间的感知,不是一堆感知的延续。是直接感知到一种延续。

于晓艺:那不是“延续的感知”吗?

刘任翔:那是你对延续的感知。

任逸:“延续的感知”首先是延续……

刘任翔:“延续的感知”(die Wahrnehmung der Sukzession)首先是种感知(Wahrnehmung)。感知到了什么呢?延续。

任逸:但我们不一定能感知到延续……

马浩然:我感觉任逸把“延续的”当作一个形容词了,“延续的感知”(die sukzessive Wahrnehmung)跟“对延续的感知”(die Wahrnehmung der Sukzession)是不一样的。

刘任翔:第二格是后者。当然,第二格里再分主二格(subjektiver Genitiv,二格中的名词为它所修饰的名词的主语)和宾二格(objektiver Genitiv,二格中的名词为它所修饰的名词的宾语)。任逸是不是把胡塞尔的第二格理解成主二格了?比如说:“延续的感知”(die Wahrnehmung der Sukzession),不是对延续(作为宾语)的感知,而是延续(作为主语)在自我感知。那样的话,感觉“延续的感知”说的就是绝对时间意识的流,它在自我感知。

任逸:我理一下。我的理解是,时间意识最底层的、作为前提的,是感知的延续,也就是说,前提是我们能够感知到一个延续本身。

刘任翔:我不同意你对这里“感知的延续”的解释。

于晓艺:感知到延续本身,这就已经是对延续的感知(die Wahrnehmung der Sukzession)了,这是建立在一系列感知的延续(die Sukzession der Wahrnehmungen)上的。

任逸:这是另外一个问题了。回到我一开始的说法,首先,假设我们能够接受:我们能够感知到一个延续本身。感知是针对延续本身的,它构成了第一层次。在它上面的一个层次就是延续的感知,我在这里确实把“延续的”理解为一个形容词,它说的是:这些(第一层次的)感知,自身也是延续着的。但在这个过程中,我们往往不会自觉地在意它有没有在延续。我能够感受到一系列的感知,但我通常不会自觉地去反思这些感知之间是不是延续着的。

刘任翔:你现在是在提出自己的理论,还是在解读胡塞尔?

任逸:胡塞尔的原话是“延续的感知以感知的延续为前提”(Die Wahrnehmung der Sukzession setzt Sukzession der Wahrnehmung voraus)。

刘任翔:原话里“延续的”是第二格(der Sukzession)还是形容词(sukzessive)?

任逸:两个短语里都是第二格。

刘任翔:那你把“延续的感知”换成形容词形式(die sukzessive Wahrnehmung)的理由是什么?

任逸:理由就是,我们在我上面说的第二个层次上有可能无法清晰地把握到延续,因而“延续”往往并非感知的明确对象,而更像是在说感知的前反思的延续性。

这里面可能有两个层次的感知。其一是有一系列的感知,其相关项是超越的对象。另一个层次是,我们能够感知到一个延续。后一个层次才是作为前提的。我能够感知任何超越对象的前提是,我能够感知到我对它们的一系列感知是延续的。

刘任翔:我总算明白了。我们俩为什么看起来观点正好是反的?因为我是顺着胡塞尔前期从自然主义出发的论证思路:首先,经验地看,有一堆感觉印象是延续的。就连 威廉·詹姆斯也会说,这种感觉的延续(succession of feelings)尚不是对于它们的延续性的感觉(feeling of succession)。“感觉的延续”,就连机器都可以有:只是依次经历了一系列状态。自然主义地看,这个信息流,所谓的“先a后b再c……”(Nacheinander),是我对它们的连续性的感知的“前提”——这讲的是物质层面的前提(material basis)。

【注】有关詹姆斯的观点,参见:012|胡塞尔早期时间问题的结构

而任逸说的是胡塞尔观念论转向之后谈论的先验前提(transcendental condition of possibility)。在先验层面,假如没有对于时间性的基本把握,没有时间视域,我们就甚至无法有一个信息“流”,信息根本不“流”。对于这一点,我完全承认。

但还有一个问题:胡塞尔的原话到底是在哪个语境中说的?当他说,“感知的延续是延续的感知的前提”,他到底说的是哪种前提,是先验前提还是物质前提?如果他说的是先验前提,那么似乎只能按照任逸先前解释的方式去理解,也就是说,必须把“感知的”和“延续的”这两个第二格给形容词化。

这个可以写论文的,这么有争议的东西真的可以写。比如:《论对于“延续的感知”和“感知的延续”的两种常见的、但却相互矛盾的解读的一种调和方案》。

任逸:这里面最大的问题是:我们能不能感知到纯粹的延续——即便脱离了作为结果的感知,也能感知到延续本身?

刘任翔:这似乎还是康德那里“直观的形式”(form of intuition)和“形式直观”(formal intuition)之争的问题:有没有对时间这种纯粹形式的直观?还是说有的只是经验直观,而时间是它们共享的形式?

【注】时间小组先前关于康德“直观的形式”和“形式直观”之争的讨论,参见:002|康德对时间的超验化,问题6、8。

讨论三

滞留的反向建构与第一记忆的不完备性

任逸:回到胡塞尔对乐曲的分析。一方面,胡塞尔确实谈论过滞留的消失:在纵向上,其强度逐渐变弱。但是胡塞尔随后又讨论了一件事,就是滞留的变异(modification),而且是“双重变异”。

第一种变异是:原印象出现后,会过渡到滞留中去,在此过程中发生变异。

第二种变异是,在某个原印象产生后,还会有新的原印象。这些新的原印象所产生的滞留会对先前的原印象产生的滞留发生影响,使后者成为滞留的滞留。

两种变异共同作用的结果是:并非时间越久远,滞留就越弱。比如,一首歌的副歌的重复,会把原来的滞留给增强。但是,这必定涉及“第三记忆”吗?

为了打破“时间越久远,滞留越弱”的观点,斯蒂格勒引入了第三记忆,比如被录制下来的声音。但在我看来,这种引入不是必要的,因为比如副歌的重复,也可以使得之前滞留产生变异。变异不一定是往弱的方向变异,也可以是(因重复而)增强。

刘任翔:可是斯蒂格勒会说,副歌的重复本身就是一个经由技术才得以可能的东西。歌曲的谱子是标准化的,副歌的重复就是把某一段谱子复制了一遍。所有这些都不是仅凭意识所能做到的。

我反倒觉得,斯蒂格勒在举例子时不讲(现代)音乐而讲诗歌,反而是想把标准化技术的影响尽可能地摒去。假如举现代音乐做例子,他可就太舒服了,里面全是技术。但是诗歌不是这样:诗歌它借助的是比如说回环结构。荷马史诗如此,中国古代的史诗也是如此,这和我们今天熟悉的抒情诗不一样。在口语时代,甚至没有书写文字;史诗服务于流传的故事的同一性,所以它不断运用回环结构。

但这样一来,斯蒂格勒通过诗歌的例子论证的似乎就不是第三记忆的必要性。

于晓艺:他举诗歌的例子,主要想论证的是第一记忆和第二记忆之间的界限是不严格的,前者也要依赖于后者。第二记忆可以回过头来影响到第一记忆。

刘任翔:这里好像存在着两个方向的影响。新听到的东西可以“变异”之前听到的东西;反之亦然。

任逸:我认为演奏用的乐器有双重角色。一方面,它是技术;另一方面,它给我的又是原印象。我可以把它当作一种原印象来接受,而接受下来的原印象本身就会产生变异。这又会使我很久之前取得的滞留发生变异。

刘任翔:可以这么说。但是,按照斯蒂格勒的思路,他首先不接受原印象及其变异的二分。你的论证首先预设了一个完美地在场的原印象,而斯蒂格勒会问:你是怎么拥有这似乎完美在场的原印象的?还不是要靠之前的滞留?

在斯蒂格勒的“漩涡”图示里,下面的东西(已经在此)虽然一直沉在下面,却不停地在朝上涌现。某个点看起来是个原印象,其实一点都不“原”,没有办法把它跟相应的滞留区分开来。

胡塞尔的思路是,只有在横轴上才有原印象的爆发,爆发了就往下沉。而斯蒂格勒的意思,看起来是往下沉的,其实也在参与一个向上的涌动,有一种像波纹一样放射着的影响。而只有这个影响,才容许了上面这条横轴上看似有一些所谓的原印象。这样一来,第一记忆和第二记忆之间的界限就破了。第二记忆在不停地被重新唤起。

任逸:如果是这样,我们甚至都不用重复听歌了,听一遍就够了。

刘任翔:斯蒂格勒说的不是滞留在内容上决定了原印象。滞留只是为原印象准备了一种意义层面的“气氛”,使得听到的新的东西能够成为某一整体的一部分。

只有这样,“原印象”才不会被听作孤立的东西,而是听作对之前一整段乐曲所进行的新的发展。

任逸:这不都还是第一记忆层面的问题吗?

刘任翔:问题在于,斯蒂格勒是从量的角度上来理解第一、第二和第三记忆的区别的。所以,当某个内容离我们足够远的时候,他就会觉得第一记忆不够了。不能说,第一记忆凭一己之力容许了一个沉得很深的东西浮上来,参与了对原印象的构成。这种“浮上来”本身就超出了第一记忆的范围。沉得很深的东西,如果真的能浮上来产生构成作用,靠的是第二乃至第三记忆。

我举个例子,我们今天在这里说话,说的词都是我们从小学会的、沉得非常深的东西。我们甚至不需要记得自己是哪年哪月学会的。而我们对于词汇的这种“拥有”,首先不是通过对学会它们的场景的直接记忆来达成的,我们甚至无法在第二记忆中召回这种场景。

相反,词汇作为一个语言共同体的一部分而潜在(subsist):我们整天看、整天用,而构建了这个语言共同体的很多媒介都超出意识,例如在纸上。我们听的电视节目、看的视频里面,所有“弥散”的东西,容许了我们掌握语言、能够通过语言获得新的原印象。由此观之,这个原印象预设了特别多的东西,而且,有些东西之所以能从我们的整个过去被带到当下来参与经验,借助的是像文字这样的比我们的意识活得更久、且更宽广的东西。

斯蒂格勒的这个论证,我本人很容易接受,也没什么可辩驳的。但是我倾向于觉得他和胡塞尔从一开始就朝向不同的论证方向。胡塞尔强调的恰恰是从“上”往“下”的影响。

李文杰:我觉得胡塞尔说的“变异”不是就印象的强度而言的,而在于原初的与派生的东西之间的质的区分;斯蒂格勒恰恰打破了这种区分,从而没有什么原初的东西,有的只是强度上的减弱。对胡塞尔而言,当下的在某种意义上就是“强”的,这个“强”指的不是音量的大小。

刘任翔:胡塞尔曾区分变异和音符自身在质上的渐弱(Abklingen)。

一种声响,响了一下,我们对它有一种“余音绕梁”的把握,这和声响自身一直在响、只不过一直在渐弱,两者是不一样的。钢琴上有延音(legato)和不延音(staccato);但即便是不延音的时候,我们听起来也有一种连续感,但那是拜“变异”所赐。

我同意变异讲的不是音响的强度。胡塞尔有一个说法,当某种印象逐渐沉入更深的滞留、或者说是滞留的滞留的滞留……的时候,它发生的最明显的变化不是强度的减弱,而是差别、差异的消解,最终沉入一种无差别(Indifferenz)中,我们关于它什么都说不上了。它所有的差异都逐渐地融入到一种不作区分的混沌的背景里去了。

现在的问题是,如何在现象学的范围内去设想遗忘?究竟是某个内容在强度上的逐渐抹去,还是许许多多内容逐渐混在一起,最终它们彼此的差异不见了?就好像从一颗树最顶端的枝杈,逐渐往下沉,最后就变成都在一根树干里、什么都不分的状态。

我个人觉得胡塞尔的观点是这样:可以设想过去的印象沉入树干,到了彼此不分的状态。但是,在树干之中,它们“其实”还是有分别的,如同树干的植物纤维是有分别的。只不过,这种区分不在意识里。在意识的层面是无差别的。

对胡塞尔而言,事物之间的区分在意识之外或之下的潜存在(subsistence)不构成很大的问题。事实上,这可能是他所处时代一个普遍的预设;柏格森和弗洛伊德都有类似的观点。虽然只有弗洛伊德以“无意识”(the unconscious)来称呼它,但胡塞尔也和他一样相信,在意识的下层有某种“原存在”(Ur-sein),即胡塞尔所说的“原初”(das Ursprüngliche)。在这个原存在里,隐藏了无限的差异,尽管这并非被意识到的差异。意识可以从中打捞起差异,但它们被打捞上来之后,又会慢慢地沉回去。而这是不要紧的:我们永远可以重新打捞,也就是说永远有可能重新想起它。

我们先前读《几何学的起源》,发现胡塞尔说我们永远可以重新激活先前的成就。大多数时候,我们不加反思地“用”着这些成就,仅仅在遵循一套形式规则。此时,此种成就中所有内在的差异对我们而言都“没用”。但是,等到我们哪天想重新激活它,它永远都在那儿;问题仅仅在于我们有没有合适的方法。这就好像弗洛伊德说,无意识一直都在那里,包含了整个人类的过去、我们作为群体所经历过的一切;一切过去都仿佛在“云端”;问题只是我们有没有合适的打捞方法。也许今天没有,但说不定过段时间就有了。弗洛伊德的比喻是罗马城不同时代层层叠叠的建筑。精神分析就是要去挖掘无意识的地层。

【注】时间小组先前有关《几何学的起源》的相关讨论,参见:014|几何学的起源

但我感觉,斯蒂格勒没有胡塞尔、柏格森、弗洛伊德共享的这层预设。他所说的滞留有限性是一种非常彻底的有限性;整个世界(而不只是意识)真真正正地面临着遗忘的威胁。正因为对斯蒂格勒而言差异的潜存在是成问题的、不能被预设的,他才感到必须引入第三记忆来保障这种潜存在。

相应地,斯蒂格勒说胡塞尔忽视了滞留有限性,意思是胡塞尔所设想的那种“沉入无差别”的滞留变异还是预设了差异的潜存在,即“无限的记忆”:它们有一朝一日总可以重新被激活。斯蒂格勒的危机意识要强得多。

7-11节

于晓艺:从第七节开始,斯蒂格勒开始正面表述自己的观点。第七节的标题是“遗产”。

在斯蒂格勒看来,胡塞尔的滞留是在一连串减弱的形式中承载着过去的遗产,它始于感知并终于感知。遗产始终局限在与感知相关的层面。这样一来,非感知的第三记忆从一开始就被排除出去了。

而斯蒂格勒从海德格尔那里受到启发,遗产不再唯独始于感知且终于感知,不再仅仅是僵死的记忆滞留,不必基于原初的纯粹体验才能被理解、被把握,而是一种可能性的财富。“可能性的财富”意味着,遗产可以创造出新的、无法预料的可能性,不是固定的、被局限的。

从斯蒂格勒的用语中可以看到,他对于遗产这种“非体验的已经在此”的评价是非常积极的。

可能对于胡塞尔这些偏好“原初”的现象学家来说,如果通过现象学还原回不到原初的事情本身,是一件很遗憾的、乃至难以接受的事情。而斯蒂格勒的态度是开放的:即使回不到纯粹的原初事件当中,又怎么样?他其实根本就不认为存在着那样一个在先的纯粹事件本身,所以回不去也没什么好遗憾的。“原初”可能只是我们的一种妄想,它本身就是不完整的,毕竟我们的记忆都是有限的。这也是斯蒂格勒对于作为最高原则的直观感知所提出的质疑。

正是因为如此,遗产作为一种“非体验的已经在此”不再仅仅局限于与感知相关的层面,而是进入感知的外化层面。遗产作为人的代具、人的延伸,可以被代际地保留下来,以漩涡的方式不断被激活,来创造新的可能性。联系斯蒂格勒在《技术与时间》第一卷中对勒鲁瓦·古兰的技术人类学理论的分析,我们甚至可以说遗产对于作为类的人来说是决定性的。遗产(也可以称之为“技术”)作为“后种系生成记忆”(mémoire phylogénétique,即超越了基因遗传层面的传承物)在代际之间绵延流传,所谓的人类史也是一部技术史。包括身体、工具及文化在内的所有“先于自身”的事物都可以被统称为技术,而人类的记忆与技术无法分割。人类之所以能产生文明,也恰恰是因为有其它动物所没有的、由技术构成的第三记忆。

在讨论完遗产的问题之后,斯蒂格勒又提出了一个新的比喻:“回声”。此前他已经推论出,不存在着严格意义上的单纯感知。那么,我们与其去刻意找出一个似乎无法描述的感知与非感知、感知与滞留的绝对界限,不如越过表面上的非连续性,去探寻一种未完成的东西:一种“无声的持续、深层的不停歇(inquietude)、以及构成曾经存在之物(Gewesenheit)的未完成”。

在此,斯蒂格勒表达的仍旧是对于胡塞尔区分、乃至对立第一记忆与第二记忆的不满。胡塞尔想要还原出一个能保证体验之连续统一性的东西;在他的设想中,意识的自我还原之路应当是顺畅、不受阻碍、不受限制的,因此记忆在原则上是不能受限的。所以,胡塞尔始终未能正视记忆的有限性问题,因为一旦引入原初的外置记忆(“被动综合”),向着主动意识的彻底还原就不再可能。

而斯蒂格勒恰恰是抓住了记忆的有限性这一点:由于记忆的有限性,感知必然会滞留、会延伸,否则我们甚至形成不了统一的当下意识。而感知一旦滞留、延伸,它就不再纯然是“活的当下”。作为非感知的滞留会影响我们当下感知的性质,就像我们先前看到的漩涡的时间意识结构。波纹其实是在不断的往上生长、往上发散的,滞留与横轴的交汇点标示出滞留对于感知的影响。

第三记忆的出现也使传统的断裂变得可以解释。几何文本的丢失、几何学家的死亡,均有可能导致几何学传统的断裂;但这并不意味着几何学的消失。几何学可以由于文本这一第三记忆的保存,处在一种蛰伏状态,处在“深层的不停歇”中;而一旦几何文本被找回、被激活,就可以获得跟之前几何学一样的明证性。

刘任翔:所以胡塞尔有档案馆,斯蒂格勒没有档案馆。

于晓艺:在10-11节,斯蒂格勒开始讨论第三记忆所开启的可能性。人(“谁”,who)的记忆需要一个超验的第三者(“什么”,what)来补余,且这个第三记忆在斯蒂格勒看来是有活力的,它并非是僵死的、纯粹辅助性的东西。

斯蒂格勒创造性地提出了“第三记忆具有构成性”这一论断,并据此重新考察了听音乐的例子:音乐被刻录在光碟上,每一次播放出来的乐曲都是“同一”的,但我们每次听到它时的感觉和理解都不可能完全相同。这其中的原因,不仅是因为后一次的把握受到前一次的影响,而且是因为后一次的把握会回溯性地改变我们对前一次的理解。这种对同一首乐曲的把握的变更,根植于对前一次聆听的第二记忆之中;而在这个过程中,恰恰是光碟这一技术物保证了聆听和对聆听的再记忆的可能性。正是记忆外置的技术物在定义上的同一性,使得每次聆听时的差异化得以可能。一旦我们开始重视听音乐的经验中的这种复杂性,第一记忆、第二记忆和第三记忆之间的界限就变得模糊了,甚至第三记忆取得了在先的地位。

讨论一 意识的三个层面

任逸:我提一个和斯蒂格勒论证中“图像意识”概念相关的问题。这里“图像”是否包括可以声音?声音如何能有图像?

于晓艺:胡塞尔所说的图像意识(Bildbewusstsein)是指一种包含了三个层面的意向性类型。比如,我们看一幅画的时候,第一层面是画框、画布、画布上的颜料;第二层面是画上的内容,比如梵高画的一双鞋;第三层面是画所指向的意义。我们听音乐时,也可以区分出三个层面。第一层面是物理世界中的声波振动,第二层面是我们拥有的一整段的声音感知,第三层面是我们听音乐时想到的东西。

任逸:听音乐的体验中的第二层面,怎么能是一种“图像”呢?

刘任翔:它不是字面意义上的图像,但它说的可能是“图像”(image / Bild)这个词本来的意思,更接近“意象”、“情景”,和图画没有必然关系。

“图像”的特点是,它作为中介层,具有一定的独立性。照片也好,音乐也好,都具有海德格尔所说的作为艺术作品的“物性”(thingness),独立于我们“通过”它所看到的“背后”的东西。

清华二校门的照片,要有一定的独立于二校门本门的性质。类似地,作为意象的旋律也具有独立性。我们可以单纯地去听一段旋律,而不论它所表达的什么。

任逸:那这里的旋律怎么能是个图像呢?

刘任翔:因为它是它所表达的东西的“像”。不必以几何上相似性来理解“像”。

任逸:但是它完全不会呈现任何东西,它只是一种感受。

刘任翔:这个论断已经基于一种特定的对于音乐的理解了,即认为音乐是不“结像”的。

任逸:我完全不能想象旋律能够“表”出一个“像”。

刘任翔:我从前同一位负责编曲的音乐家聊天。我问,编曲中最重要的是什么东西?他说,是“结像力”:这段音乐能使我们获得一种“像”,至少能把我们往那个方向引。这是很高超的技巧,但它是可能的。比如《野蜂飞舞》。

西文中有许多同“像”或“象”相关的词汇,如英语中的symbol、image、appearance、emblem,德语的Bild。Bild也是一个很含义很深、很多的词。

比如说,为什么海德格尔重视康德的“想象力”(Einbildungskraft)学说?用英文理解,imagination,形成一个image的能力,这有什么厉害的吗?但是Einbildungskraft说的是把东西放进(ein)一个像(Bild)里的力量(Kraft);在康德的语境中,它指的是把原本无形的感性杂多放进一个知性范畴的统一体之中的那种能力。在这里,范畴是第二位的,是事后发现的;第一位的问题是,什么能把杂多放进范畴统一体?是想象力(Ein-bildungs-kraft)。

教育叫Ausbildung,这是什么意思?这个词来自“人是照着上帝的形象(Bild)被造”的观点。我们每个人有一个本该实现的形象,教育(Aus-bildung)就是在现实世界中把我们带进这种形象。

在所有这些有关图像(Bild)的理解中,没有涉及几何上相似性(geometrical similitude),后者只是对图像之“像–性”(image-ness)的一种解释。“图像”更原初的意思应该是:一个和它所“像”的东西相对独立的层,类似一个中介。但凡在我们的感知之中,不再是只跟事物直接发生关系;但凡意向性分了层,我认为就有“像”的因素牵涉进来了。比如“你们好像早上八九点钟的太阳”,这里面就分层了,“你们”和“早上八九点钟的太阳”就属于不同的层面。诸如明喻(simile)、隐喻(metaphor)、借喻(metonymy)中涉及这种分层,涉及通过A来把握B的意向性。因此,在它们之中都有“像”的问题。

任逸:音乐的特殊之处,在于不太容易区分第二和第三层面。我们通过音乐想象出来的画面,和音乐本身给我们的声音图像如何区分?

刘任翔:我想反过来问:对于照片,如何区分第二和第三层?我们固然可以描述照片上的东西:左上有什么,右上有什么。但是,当我们这么做的时候,我们仍然不可避免地在同时牵涉第一、第二和第三层。音乐也是如此。

讨论二

“像”的滑移特征

刘任翔:第二层(“像”)的特征是,指向它的意向性会不可避免地“滑”走,滑去第一层(纯物质的层面)或第三层(它所指涉的东西的层面)。法国哲学里说的能指(signifier)是会滑动的,甚至它之所以是能指就是因为它会滑动:滑向所指,或者滑向别的能指。它是一个滑不溜手的东西。

当我们一定要问一张图(picture)描绘(depict)了“什么”,就会被这种滑动所困扰。我们无法不借助物质的层面、或者图片所实际指向的对象,来描述图片本身的内容。这是因为图片的“像”(第二层面)本身永远“在途中”(unterwegs),它是通过第一层面指向第三层面的那个“途中”。

任逸:所以即使是对一张照片而言,第二层面是什么也不是很明确?

刘任翔:这里的不明确不是源于它本身,而是源于我们描述它、将它规定为“是什么”的企图。我们都知道,它和第一、第三层面都不一样。比如,照片有拍摄的角度,但它所拍摄的东西本身没有角度。但是,如果一定要问照片描绘了什么,我们就滑去第三层面了。

讨论三

音乐能否有“像”?

任逸:可不可以将Bild就理解为印象(impression / Eindruck),即外物对我的一种影响、引起的我的触动(affection)?胡塞尔自己好像不会纠结这个问题,他毫不迟疑地直接采取“声音图像”这样的说法,而我们为了避免误解,在翻译时是否需要淡化“图”的成分?“景象”、“情景”之类可能好些。说一段音乐给我一些情景、景象,这似乎说得通,因为它给我们的是情绪上的触动,而不是将某个完整的“像”交到我们手里。后者听上去太神秘了。

刘任翔:我觉得任逸对音乐的理解受德国古典哲学的影响有点深。这种理解的极端是叔本华,他说音乐是纯粹意志的躁动,根本不是表象(Vorstellung)。在《作为意志和表象的世界》中,意志是第一位的,表象都是“隔一层”的。音乐如果连表象都不涉及,就更不涉及图像了。包括黑格尔,他在艺术门类中对音乐评价比较低,原因就是他不认为音乐具有给我们稳定的“像”的能力,过于飘忽,演奏完了什么也没留下。说音乐只能引起情绪上的触动而不能给出“像”,我觉得是德国古典哲学音乐观的某种较温和的版本。

讨论四

胡塞尔为何不承认被动综合?

刘任翔:斯特格勒声称胡塞尔不承认被动综合,这个命题在胡塞尔本人这里似乎说不通。胡塞尔有本书就叫《被动综合分析》(Analyzen zur passiven Synthese)那么,斯蒂格勒为什么觉得胡塞尔说的被动综合不是他自己想说的被动综合?斯蒂格勒想说的被动综合其实真的挺“被动”的,是一种工业综合。

于晓艺:斯蒂格勒在第四章第一节给出的理由是:

现象学的困难在于,意向性一旦变为纵向,滞留就必然成为滞留有限性,因而也成为被动综合。由于胡塞尔不能接受被动综合(否则就会与时间意识现象学的主题相抵触),所以他不得不像图灵那样把记忆有限性观念化。

刘任翔:所以斯蒂格勒说的“胡塞尔不接受被动综合”指的是:每一内容在沉入越来越深的滞留的过程中,发生着一种不在意识的“眼皮底下”的(非感知性的)自我变异乃至自我综合。粗糙地说,胡塞尔那里所有真正发生的事都是在眼皮底下发生的,发生了之后沉入滞留。斯蒂格勒则说,眼皮底下发生的东西,在滞留的过程中绝对是有限的,根本完不成我们以为它能完成的任务。那么事实上是怎么完成的?不在眼皮底下,在看不到的地方,正在“自动”地(技术地)进行一些综合。

12-20节

于晓艺:我们选取斯蒂格勒提出的几个概念作为导读线索。首先是“回溯”这一概念。斯蒂格勒指出,第三记忆的可能性源于其自反性。第三记忆的“确正”(orthothèse)作用使得回溯得以可能,所谓“确正”指的是由技术规定的可重复的同一:书本的再印刷、唱片的再刻录、流水线产品的再复制,这些均是重复同一的过程。

这一概念继承自德里达,在第12节和第19节中均有涉及。德里达在1953-1954和1962年对胡塞尔《几何学的起源》进行过解读,几何学观念性(ideality)的可能性问题在德里达那里变成了通常意义上的文字问题。然而,斯蒂格勒却认为《几何学的起源》中所提出技术问题关涉的是比文字更根本的“纹迹”,纹迹其实就是斯蒂格勒所讲的第三滞留。正是由于几何学保留着其纹迹,其观念性或者说明证性才得以可能。换言之,正是由于几何学是可重复、可复制、可传递的,几何学才能是客观的、进而是自明的,几何学的重复再激活是一种“超大当即”。这种回溯性的探问不再是先验论意义上的意识过程,而是实实在在的历史发生,并且这种回溯性探问也并非是可以被一下子把握全貌的,其中充满了断裂、冲突与差异。

第二个概念是“剪接”。斯蒂格勒提到第三记忆同时还发挥着剪接作用。我们可以类比康德的“先天直观形式”来理解这一作用,即第三记忆可以视作一种形式,我们的记忆受到第三记忆的影响,第三记忆对我们的当下记忆或者说当下感知发挥着遴选、剪辑的作用。关于这一点,斯蒂格勒在《技术与时间》第三卷中有一个很好的比喻——“意识犹如电影”。而对意识的此种分析也让斯蒂格勒在第17节中指出了胡塞尔现象学的三个困境:绝对的开端和绝对的终结、无限的滞留,以及无终结的自我意识。

第三个概念是“程序工业的时间物体”,这是斯蒂格勒在第20节讨论的问题。斯蒂格勒在这里表达出来的忧思在《技术与时间》第三卷中有更为详细的论述。他指出,我们的时代是工业化记忆的时代;程序工业(尤其是广播、电视等构成的媒体工业)制造了大量的时间物体,这些新工业时代的时间物体具有规模大、传播性强、同时性等特点(比如上千万人同时观看同一场新闻直播),其后果就是我们对于时间物体的意识逐渐变得同质化,进一步讲就是差异的敉平或者说个体的敉平。这就是当代记忆技术的工业化所带来的背景解体(decontextualization)问题。放到今天来看,上千万人同时在看直播的时候,观看者的差异化在多大程度上还是可能的?我们也许根本来不及去反思,反思基本上被“压平”在实时必须“跟上”的观看中了。这就是工业化的时间物体带来的异化。

讨论一

“确正”之中被定义的同一性

刘任翔:斯蒂格勒本人对于“确正”有什么价值判断吗?他觉得这是个好事,还是坏事?还是说,他只是觉得这是第三记忆不可避免的一个特征?于晓艺说到“同质化”的问题,可能意味着对“确正”的一种负面评价。假如个体意识原本是分立的,那么它们各自的第一和第二记忆就没有这么强的同质性。但是,如果第一和第二记忆都是根植于、或至少是链接在第三记忆之上,而第三记忆是确正的(“格式化”的),那么我们的意识的同质化就好像是题中之义了。问题是,第三记忆有可能不是“确正”的吗?

于晓艺:我的理解是,确正就是第三记忆的一个本质特征,指的就是第三记忆的可重复的同一性。记忆被“外置”于载体上,这已经是一种重复了,那么被外置的东西也必然是可重复的。它本身就是复制品。

刘任翔:我同意。所以,现在的情况是:因为有了内外的交互作用,有所谓“外在化”(exteriorization)的行为(比如把自己想到的东西写下来),所以确正(可重复的同一性)说的是被外化的内容在定义上的、被假定的同一性。过了一阵子再看记下来的这段话,如果一定要问我:看到的到底是不是我当时想的东西?我没有办法说它一定是或一定不是。但我把它写下来这个行为所隐含的一个预设就是二者同一,这种同一是定义上的(by definition)。

其他事情也是类似。比如,我们给今天的讨论录音,录音和讨论是同一个东西吗?事实上也可以说二者不是一个东西。但是我们在使用录音技术时就会预设同一性。回头有人跟我索要今天的讨论,我拿着录音说,这就是我们今天的讨论。我都不用说这是我们今天讨论的录音。同一性在这种记录的过程之中是被预设的。

之所以我们能预设这种同一性,是因为确正的手段是尽可能标准化的。比如说,记录今天的讨论,我不会想要用七八种手段来同时记录。不同的手段会相互竞争,有时甚至相互矛盾;那种情况下就得不到同一性,至少记录的同一性会变得可疑。

我们在大多数情况下之所以不怀疑第三记忆同一性,是因为滞留的技术最根本的逻辑之一就是标准化(standardization),就好像任何插头都要能插进任何插座。标准化使得我们在通达过去、或者通达任何不在当下的事物时,默认只有一条途径。既然只有一条途径,同一性就成了一个被预设的东西,已经不用管具体情况如何、在此过程中过滤掉了什么。录音把我们今天的讨论中的很多东西都过滤掉了。我们最终甚至无法叫出那些被过滤掉的东西的名字。可能同质化是在这个层面上发生的。

我觉得,在论证上,有一个从确正到标准化之间的环节,斯蒂格勒似乎需要补充说明这个环节具体发生了什么、以及是否必然发生。

讨论二

同时性与差异的敉平

刘任翔:于晓艺刚刚说到工业时间物体时提到,同时性会导致差异被敉平。这是为什么?

借用德里达的框架:差异(différence)来自延异(différance),而延异有赖于时间上的“延”即延迟(différer / defer)。在延时(delay)之中,才有差异的自我“发酵”。而同时性(synchronicity)似乎是说,事件对我们的触动从定义上说就不需要花时间。没有“延”这回事,因而也就没有“异”这回事了。

于晓艺:我认为有两种“同时”。第一种是,所有人都在现场、亲眼目睹了一场吵架;第二种是,只有一个人在现场,用手机向无数人直播了一场吵架。

刘任翔:也就是说,首先,在场的人和看直播的人的观看方式自然有区别;而除此之外还有一层区别。比如,我们俩都是当场见证,我们对于事情的认知是有差异的;而如果我们俩都看直播,是不是我们对事情的认知的差异的性质就变了?这是第二层的区别。

我们的公众号叫“思想的现场”。什么是“现场”?我们确实都在面对同一个问题,但在面对这个问题的时候,不光有我们与问题的纵向关系,还有我们之间的横向关系。而这个横向关系似乎是“现场”所独有的。先前我们的活动被迫转为线上的时候,我觉得纵向关系还在,但是横向关系挺难发生的。我说话的时候,感受到你们也在这里,你们想的事情和我想的既一样又不一样——我觉得这一点对于思想的发生是非常重要的,而这恰恰是直播所过滤掉的东西。

于晓艺:所以你如何看待网络空间的“去身体”趋势?要把身体纳入回来吗?

刘任翔:我也不知道具体怎么论证。我的直接感受是:直播虽然保障了同时性,但我往往不知晓同时在看直播的人是谁、处境如何。当然,如果坐在一起看直播,那又是身体的回归了。

讨论三

“延异”之“延”指什么?

任逸:你刚才说的“延异”在这里如何体现?如何有时间上延展的差异,而不只是视角的区别?在现场看与看直播之间,我觉得只有视角的区别。我们要关注的反而是:时间延展上的区别究竟是如何发生的,又会导致什么问题?接受到事件信息的早晚区别,这算吗?

刘任翔:有的时候是一些“后见之明”。比如说张继科出事之后,在沈腾“拒绝黄,拒绝赌,拒绝乒乓球”的小品视频上就出现了一条弹幕:“预言帝”。在这中后见之明中就有延异,延迟其实带来了新的东西。

李文杰:德里达举了一个例子。我们没有在现场经历“9·11”,这种经历方式的不同像幽灵一样萦绕着整个社会,任何人都无法摆脱这种与现场经历之间的差异。在事件中的缺席反而更加深刻地展现了事件的意义本身。

任逸:所以“延异”的“延”体现为不在场吗?

刘任翔:“延”不一定指时延,它可以是“广延”(extension)的“延”,指延展。李文杰说的观点使我最先想到的是伽达默尔所说的“理解所必需的距离”。距离不是理解活动所要消灭的东西,而是使理解得以可能的东西。如果没有那个距离,我们直接浸没在事件之中,其实不需要去理解它,而更多地是一种创伤性的体验。但人如果要走出创伤,就要回过头去理解事件,而这么做的前提就是拉开与事件的距离。

李文杰:另外一个问题是,这种距离是不是必然的?在现场,就能消除这种距离吗?

刘任翔:谁和谁的距离?在现场者和不在现场者的距离吗?

李文杰:就是你刚刚说的“理解所必需的距离”。这种距离的必然性,意味着它不能用任何方式消除吗?

刘任翔:我觉得是的。并不是我们因为受不了事件的“零距离”而要主动地造出距离,而是我们不得不被拉开与事件的距离。

讨论四

斯蒂格勒的路线可能存在的问题

李文杰:距离一定是被媒介化的吗?这就是“延异”的“延”在空间上的意义吗?

刘任翔:德里达的论证思路是比较自洽的。他的意思是说:距离的拉开是我们无法避免的。相比之下,斯蒂格勒有一个比较别扭的地方:他既想要一个德里达式的论证,又想要专门批评当代。这就会使得他在论证的过程中把某些问题限定在当代,比如我们在文本最后看到的“工业时间物体”的问题。他之所以管这叫“工业时间物体”,当然是想在具体的历史断代上有所指。但是,他诊断的问题,真的只适用于直播这类东西吗?我不知道。

李文杰:“第三记忆”的概念也有些奇怪,在论证中扮演的角色有点像列维拉斯和德里达那里的“他者”(l’autre),但斯蒂格勒又不明确说第三记忆是什么。在论证第三记忆的基础地位时,他似乎又在用同一性的逻辑来定义这个“他者”,来“征服”它。这是不是又回到了他所批评的胡塞尔的“在场同一性”逻辑?

刘任翔:我有类似感觉。我写过一篇“从实在的永恒在场到技术的顺畅召回”,文章的论题是:实在论声称实在是永恒在场的,但那只是因为通过技术可以顺畅地召回它。但我现在的见解是,在斯蒂格勒这儿,其实也不是技术的顺畅召回,而是技术的永恒在场,即第三滞留的潜存在(subsistence)的永恒在场。虽然说这种潜存在中的差异还在经历着不断的被动综合,但作为一个被总体化的他者,它成了一个新的形而上学对象,只不过斯蒂格勒不说破这一点。他把传统形而上学的机制都放进了这个新的“绝对”,而它又不在我们的眼皮底下发生,所以哲学对于它也没什么好说的。反正“事就这么成了”。