讨论时间:2022年4月22日

领读学者:圣凯

录音整理:刘欣悦、曲经纬、谢奇烨、刘任翔

字数总计:20900

完读时间:1小时54分钟

圣凯:我把佛教思想中的时间问题当成一个有普遍意义的哲学问题来探讨,从以下几个层面展开分析:

- 时间的本质,或者说时间是怎么来的;

- 时间的存在模式;

- 时间与运动的关系,如僧肇为何可以得出“物不迁”的结论;

- 时间与因果的关系;

- 时间与永恒的关系。

一、时间的本质:关系 → 运动 → 时间

1 时间作为缘起的现象

圣凯:在佛教的语境中,如何安立“时间”是一个问题。根据佛教对这个世界的分析,所有的存在都是“法”的展开。“法”的真理义,作为一切事物的规定,是从缘起开始的。《杂阿含经》关于缘起的解释是:

此有故彼有,此生故彼生;

此无故彼无,此灭故彼灭。

在整个佛教思想史(哲学史)上,这四句话的解释总在演变。

佛教哲学在分析存在的时候,从一开始就不同于西方哲学。比如说“此有故彼有”一句,如果我们通过语态、词根的解读,直译成现代汉语,看起来就特别复杂:“结果之所以形成,是因为处于此因缘故”。仅就“缘起”而言,首先要处理的问题是,对现实、事物因果的观察。比如,我讲课的时候,常常会探讨到底是“鸡生蛋”还是“蛋生鸡”的逻辑问题;而将此问题置于“缘起论”中探讨时,一定要限定探讨的是眼前的一只鸡或一只蛋;眼前没有出现的鸡和蛋,是不需要探讨的。

对于“缘起论”的四句话,理论上可以重新诠释。我的解读是:事物的成立有两个方面的条件,第一是“是其所是”。“是其所是”是一个相依性的概念,“此有故彼有”是一个相依的概念。第二是“是其所不是”,“是其所不是”是一个否定性的概念,换言之,事物是无法进行自我规定的。“是其所是”代表一个现象,“是其所不是”则揭示了其蕴含的真理或本体。

在“是其所是”中,会出现两个维度:一个是时间意义上的主体,一个是空间意义上的关系。

- 时间意义:在佛教的世界观里,或者说佛教哲学中,认识世界永远都是按照时间维度去推进的,它的现象呈现出来的叫“相似相续”;事物在生灭运动层面,也是“相似相续”的呈现。

- 空间意义:事物存在的关系是互依互存的关系。

我对“缘起”有一个新的解读。它原来的逻辑是“此有故彼有,此生故彼生”;而我认为,“此生故彼生”和“此灭故彼灭”代表的是时间性的缘起。因为在时间性的缘起里面,世界呈现为前后依存,即“相似相续”的状态。所以,佛教所讲的“轮回”的概念,实际上是“相似相续”状态的推进,而不是我们通常认为的“灵魂”在轮回。如果不了解“相似相续”,就会“执无常为常”,会产生不变的自我观念,这样的“灵魂”的概念是一个“执”,是一个错误的观念。

“此有故彼有”是要说明世界的自他对待,所以任何事物在关系里面都呈现为既相关又独立的状态。如果不理解这样的世界状态,我们就会“执无我为我”,产生一种主宰的实体自我的观念。

这个实体自我的观念就是“上帝”的观念。所以在佛教的观念里,从“此生故彼生”和“此灭故彼灭”中推出“灵魂不灭”的做法是错误的,从“此有故彼有”得出“实体上帝”的做法也是错误的。世界都是按照时间维度和关系维度在整体性地推进,我们总是不断地存在于这样的世界中。

【注】圣凯老师这里的批判,可以直接对应到康德《纯粹理性批判》中”二律背反“部分提到的对灵魂不朽和上帝存在的独断论论证(正题)。

关系规定了事物是什么。所有的事物都呈现为“诸行无常”,这就是运动。从关系直接能推导出运动,事物的存在是关系的存在,这意味着事物存在的唯一状态就是运动。因为关系意味着无法自我规定,所以主体永远受到他者的规定,从而只能处在运动中,因此称为“诸行无常”。什么是“诸行无常”?“无常”讲的是先无而有或先有而无。事物的开始跟结束都是相应的,这是“起尽相应”。

在佛教对世界的要素论分析中,世界由五蕴构成,即“色、受、想、行、识”。“五蕴”中,色指物质,受指情绪,想指概念,识指心识;除此之外,世界的其他所有类别都可以归纳入“行蕴”。所以,“行蕴”是一个具有普遍性的概念,囊括了除物质、情绪、概念外的要素,乃至于“识”有一部分“心所”也属于“行蕴”。所以“行蕴”这个概念的外延特别大。

我特别提出“行蕴”的原因,是因为我们在探讨时间,佛教对时间的规定属于“行蕴”中的“不相应行法”。什么是“不相应行法”?“法”(存在)可以分成两类,一类是“心相应行”,指跟某一种心识相应的具体心理活动;相较而言,不伴随心而生起的法,称为“不相应行法”。所以“不相应行法”就是指没有存在的事物跟它相应,它只是我们在思想观念里面的一种“分位假立”的法。

无论是时间还是空间、在关系里的背离或者一致、关系的同一和差异、还有事物的大小长短乃至于数目,这些都属于观念世界。但是,主观的“法”(有主体介入的存在)又与心识是不相应的,所以“不相应行法”是“分位假立”的,它是通过观念、概念假定出来的。在佛教的规定里,时间和空间都是“不相应行法”,都属于观念的“分位假立”。

“不相应行法”属于“行蕴”,因为这类概念既不是心理的活动,也不与物质世界完全相应。“不相应行法”与心、物质都不相应,不表示行动,没有现起的含义,因而只能间接地涉属于“行蕴”。唯识学后来大致归纳出24种“不相应行法”。当然,这种分类方式在佛教的思想史里也发生过变化,以前有提到16种或者14种,24种是稳定下来后的情况。

“时间”的定义就在一切的时间现象中。《大乘百法明门论解》说:

时者,过现未来,成住坏空,四季三际,年月日夜,六时十二,随方制立,故名为时。

无论过去、现在、未来,成、住、坏、空,四季、年、日、月,还有十二时,这些都是“随方制立”的;“随方制立”说明时间是根据习俗与观念制造出来的。

《瑜伽师地论》里面讲的比较清楚:“云何时?谓由日轮出没,增上力故。”日轮就是太阳,“时间”是太阳的升起所蕴含的一种力量,所以人们可以通过太阳的升起来安立时节的差别。比如,产生的差别里面有日月、四季,这些都是按照太阳的升起安立出的时间。另一方面,(时)“由诸行生灭,增上力故”。运动就会出现生灭,在这些生灭里,可以安立世位的差别。

时节的差别和世位的差别,总名为时。前者属于自然时间,后者是由运动带来的时间的“位”的差别。所以总的来说,从“不相应行法”到“时间”这个概念,我觉得时间在佛教里归结为一个心理的观念。它也不是纯粹的自我反映,而是与世界的运动相关的一种“相”。

说时间是一种“相”,是因为:只有在关系里呈现出状态,在状态里产生出认识,才出现了“时间”。以上说的是时间的本质。

2 时间作为存在的“表相”

圣凯:我的这些探讨有一些典籍的依据。比如《中论》的《观时品》,就是讲如何看待时间。《观时品》对时间实在的观点进行破斥,要破除有关时间的任何实在化的想象。

一般人认为,存在显示了时间、时间有实体;或者通过运动来想象时间,认为运动是时间的体。《观时品》对以上命题都有破斥。总之,中观哲学通过微妙的论证法破除有关时间的任何实在性的观点。《中论·观时品》讲:

因物故有时,离物何有时?

物尚无所有,何况当有时。

如果通过事物的存在才显现时间,那么既然事物本身就是无所有,时间就无法成立。事物本身是“缘起”,所以时间是一个事物在因果流变里面所幻现出来的形态。仅仅因为有事物的流动,我们对其流动的理解才导向了时间的概念。所以,时间都是以“前后相”的方式而呈现,我稍后会讲到。

我所理解的佛教时间观,它的形态不是直线的,也不是螺旋的。它可能是种很大的“裹挟”:每个人来到这个世界,都是“老人”,都是把无始劫来的时间裹挟在内。我觉得从缘起论可以得出这样的时间图景。

3 时间作为“运动”的表相

圣凯:时间与运动密切相关,而运动是“去法”。“去法”里面,首先会有去的动作,有去的时间,有去的运动者。如果我们的反思意识到运动是“缘起”,就也会认识到“去法”是一种关系的纠缠。

一般人认为,时间是运动的刻度;但另一方面,时间的产生又依赖于运动。所以,在对时间的经验里就会出现矛盾:我们一方面需要通过时间来了解运动;另一方面,运动了才能产生时间。为了解决这个矛盾,《中论·观去来品》把“去”“去者”“去时”三者的同一性打破了:运动者、运动的时间和运动的动作本质上是无法同时成立的。

《中论·观去来品》讲:

已去无有去,未去亦无去。

如果从时间的角度观察运动,过去的运动已经消失,因而不能被称为运动(“去”)。而未来的、尚没有去的运动也不能被称为运动(“去”)。

我们可能认为有一个现在去的时间,可是如果需要通过时间来反映运动,那么“现在”是通过“过去”和“未来”假定出来的。既然“现在”是由假定成立的,也就没有确定的“去时”概念了。

《观时品》说“去时去”,这里“去时”和“去”形成一个悖论,即运动时间和运动形成悖论。因为时间是产生在运动之后,但是我们总是认为时间和运动是同时出现,所以《观时品》说“动处则有去,此中有去时。非已去未去,是故去时去”,认为有个“去时”去,但是“云何于去时,而当有去法,若离于去法,去时不可得”,就是说,必须通过运动才能使时间产生。可是时间产生的时候运动已经消失了。时间与运动的非共时性,表明二者是否定性的关系。

“去时”与“去”形成了悖论。运动的时间的确立与运动的发生形成了矛盾。从中观的立场看,运动有实体,时间也有实体,所以运动和时间都可以是独立的。但是“去时”若离“去法”的运动,它是物自体而不可得的。如果脱离了“去法”的运动的“去时”另有一种实自体(实自性),则“去时”的实体里面必须另有一个“去法”在其中运动,这与它脱离“去法”的设定相矛盾。

实际上,“去法”和“去时”的关系内含于依缘生而无自性的“去法”的延续性中。所以,“去时”是假立的存在;如果离开“去法”,“去时”是没有自性的,是一个无实体的存在。

“去法”和“去时”形成一个悖论,需要通过“去法”来建立“去时”;没有“去法”,“去时”就不能成立;但是,“去时去”里面就隐含着时间和运动的统一性。

我觉得佛教哲学中有个很重要的方法论,就是可以把任何关联的事物都看成一种悖论。事物之间,一方面成立相关,另一方面在相关中产生矛盾,这个矛盾是绝对的,就像我们前面讲到的时间的本质的问题。

从关系到运动再到时间,这是建立的次序;而我们的考察是回溯性的:从时间到运动再到关系。照此看来,时间就是一个运动的“相”,一个主体对运动的认识而产生的“相”,所以时间是有主体性的,每个人的时间是不一样的。

很多人疑惑时间的刻度(比如七点、八点)是什么。其实所谓的时间刻度,是把所有人的时间观念进行了一种协商,形成了一种统一的度量,才会出现七点、八点。这不是自然形成的。

二、时间的存在模式:三世、刹那

圣凯:我想探讨的第二个问题是时间的存在模式,其中有两个重要的概念,一个是“三世”,一个是“刹那”。

1 三世相待而有

圣凯:“三世”是一个很复杂的概念,不同部派观点各异。有些部派认为过去、未来是无体的,而现在是有体的。但是,从中观哲学来说,过去、现在和未来“三世”都是无实体的;它们是通过互相观待形成的。过去和未来是相对现在而条件性地成立,现在也是相对过去和未来而条件性地成立。所以《观时品》里面讲,通过互相观待就可以取消“三世”的实体,因为“三世”不能自我规定。

我们一般人认为过去和未来是假立,而现在是实有;但中观哲学认为现在也是假立,是依过去和未来建立的;因为互相观待,所以彼此的实体性就全部取消了。

那么,无实体性的“三世”会推导出什么呢?一种“概念的三世”。所谓“概念的三世”是指一种相,可以看成是绵延相、前后相,即在轴线上前后移动。移动所经过的任何一点都可以假立为现在;但是,这种“现在”是通过事物的运动而成立的,所以“三世”并不真有实体性,而只是一个概念。

然而,并不是说取消了“三世”的实体,就取消了时间。“三世”是概念性的,而时间是这些概念所指向的内涵。打个比方:概念的“三世”可以比作水温的冷热,是相对而言的;而时间,作为“三世”概念所指向的内涵,则可以比作冷的水和热的水,它们并不是相待的。即使否认了“三世”作为概念的实体性,仍然能建立时间在“三世”中的绵延,也就是说时间仍然可以成立。提出“三世”的概念,恰恰是为了解释时间的绵延。

黄裕生:你是否认为,“三世”是概念性的“相”,而真实的时间是绵延?

圣凯:对,但绵延仍然是个“相”,是沉淀出来的。

黄裕生:这个不好理解。

圣凯:时间的绵延像水流,可以比喻成一个瀑布:水一滴一滴地往下流,但在这“流”里,水是无实体的。不能把水自身理解为水所占的静止的空间、理解为类似水槽的东西。水往下流,看起来好像全都是绵延的,其实每一滴水都在其中流动,没有静止的实体。

刹那生灭也是这样。所以《观时品》完全否定了“三世”时间的实在。假设时间有实在性,那么从“有了过去才有未来、现在”就应当推出“未来和现在在过去这个时间里”。但未来和现在怎么会在过去之中?所以说过去、现在、未来是相待的概念。《中论》的论证就这样通过相待打破了“三世”的实有和实在。

第二,关于时间最重要的观点是“时间本际不可得”。其核心是取消了第一因(prima causa);没有第一个时间。虽有“前后相”,但是在前后相续中并没有第一。佛教哲学强调“无始”,也就是没有开始。无明是“无始无明”,生死也是“无始生死”,从来不进行第一因的探讨。佛教觉得追问第一因反而是人的烦恼的真正来源。所以,有前后相待,有前后的相续,但是在相续和相待里没有第一因,没有第一个时间。这叫时间的“本际不可得”。

第三,大多数人觉得时间是直线的,另外一些人觉得时间有些弯折,甚至是螺旋形的。而我所理解的佛教的时间观是这样:延续是“后后”包括“前前”,于是会形成一个很大的裹挟,任何一点在当下都裹挟着无数的“前前”。

时间既没有开端,又是一种裹挟,这种状态就被称为“轮回”。轮回是什么?就是在一个裹挟里出不来。用抽离的方法一点一点地拔出来是不可能的,必须一下子全部打破。日本人认为死后还能重新走一遍生前走过的路,这从佛教来看是不可能的,因为过去是无尽的,是走不完的。

在我自己理解的时间图景中,比较重要的不是直线、曲折或螺旋的区别。时间可能是像黑洞一样,有一个裹挟点,任何点都从裹挟点产生。这种时间像圆圈一样没有起始与结束,但这个圆圈不是平面的,而是一个黑洞类型的漩涡。漩涡点产生的圆圈感,可能是比较符合佛教的时间图景。

2 刹那生灭而成立因果

圣凯:刹那生灭这个概念涉及对“最短的时间”的规定。按照《俱舍论》的印度数学算法,一刹那大约等于1/75秒。“壮士一疾弹指顷,六十五刹那”,可见一刹那极短。刹那是最小的时间单位。

早期的佛教主要讲无常。因为无常意味着运动速度极快,所以后来就出现了刹那生灭这个概念。但是,刹那生灭的概念并未受到中国佛教的重视,因为中国佛教后来走向了对境界的探讨,对存在世界的运动不太重视。另一方面,刹那生灭从阿含时代,到部派佛教,乃至到唯识学派,都是很重要的概念。

尽管一刹那是最小的时间单位,其中仍然有生与灭的“位移”,尽管这个区别不易被察觉。不能把一刹那点理解为恒定点。一刹那是动态点、悖论点,而动态点就是生灭点。一刹那中的生灭可以被精确地区别和描述:从“非存在”到“存在”或者“躯体”的过程,称为“生”;变异和消失的过程,称为“灭”。

印度佛教瑜伽行派论师世亲(वसुबन्धु,生活于公元4-5世纪)进一步将一刹那定义为法的存续时间,认为:有“刹那法”,才能说“有刹那”。世亲还认为一切法在生起后会自动入灭,无需它因引发。因为如果法此时不灭、那么后续也不会灭坏,因为其前后体性是不变的。因此,到了世亲这里,刹那开始具有了指称最小存在形态的意义。这种最小存在形态的存续时间为一刹那:才生即灭,无有停留。是为刹那生灭。

【注】世亲此处有关法在生起后自动入灭的论证,可以比照古希腊哲学中巴门尼德有关存在永恒不变的论证,以及芝诺有关运动(变化)的不可能性的悖论论证。

刹那生灭有两大理论困境。第一,刹那生灭与相似相续(业力因果)矛盾;第二,刹那生灭与自他依存(关系宛然)矛盾。

在佛陀时代,佛陀作为婆罗门教的批判者,需要解释:如果在刹那生灭中没有同一性的基础,那么业力由谁承担、轮回有没有主体等问题。瑜伽行派建立阿赖耶识(आलयविज्ञान)的概念,就是为了解决无常与业力之间的矛盾。

第二个矛盾是无我和我的矛盾:刹那生灭意味着无我,但是如果无我,主体的概念如何又能出现,能够承载业力、能够轮回、能够承担记忆?整个大乘佛教都是要回应这些理论困境。

三、时间与运动的关系:物不迁

圣凯:通过刹那生灭解释时间和运动的关系,与我们通常理解的时间和运动的关系不同。

通常认为事物的同一性是不变的。比如,一个事物两点半是它,到了三点还是它,只是它的状态可能有变化。反映在下面这个图示里就是,在时间1,是事物1、状态1;在时间2,是事物1、状态2。

从刹那生灭的观点看,情况就不同。在时间1,是事物1、状态1;到了时间2,则是事物2、状态2。这里时间对事物的依存关系是说:因为它是事物1,所以才有了时间1;而要转到时间2,事物就必须已经是事物2。这就是“物不迁”。由此,过去并没有“来到”现在;来到现在的都是过去的一种变量、一种影响。不是过去来到了现在,而是过去影响到了现在。在这种观察世界的视角中,时间的轴线有“前后相”和“自他相”。这条时间轴线可以解释世界现象,也可以解释社会现象。

黄裕生:我要请教一下。在通常的看法中,在时间1是事物1、状态1,在时间2是事物1、状态2。比如,在两点半时,圣凯老师是圣凯老师;现在到了三点,依然是圣凯老师,只不过状态到了现在的状态。而在“刹那生灭”的观点看来,到了三点,圣凯老师就不是圣凯老师了。问题在于,尽管“圣凯老师1”和“圣凯老师2”被区分开了,但我们在三点仍然称您为圣凯老师,这是否意味着依然有一种连续性?

圣凯:有啊,就是相似相续。

黄裕生:那么,在什么意义上说出现了事物2?

圣凯:时间的悖论是绵延和断裂之间的悖论。说在时间2出现了事物2,是强调断裂,因为时间并不是一个真正的规定,事物才是真正的规定。我们说出现了事物2,是在说:因为有了事物2,才有了时间2。

所以,同一的“圣凯”是时间1、时间2的绵延呈现出来的假象。从存在层面看,二者必须是断裂的。

黄裕生:如果是这样,那么就只有在通常观点里才有自性、有事物的同一性;在“刹那生灭”的观点里则没有自性。

圣凯:时间的线的图示,一方面包含着前后相关,另一方面也蕴含着一种否定性:事物“是其所不是”。

我们说,在时间2的事物2的确不是在时间1的事物1,这是时间的否定性导致的。但是,在通常观点中,仍然有“同一相”,一个相似相续的相。

黄裕生:这是概念规定出来的吗?

圣凯:是观察出来的。后面紧接着逻辑论证。

《物不迁论》要解决动静、过去、现在、未来,还有功业、因果这样的问题。

对世界的分析有两个范畴,一个是圣者所证的真实,这是用“无分别智”证“无相之境”的问题,把“相”完全否定,这叫“真谛”。另一方面,“俗谛”是“有分别智”如何呈现“有相之境”的问题,这关乎如何处理我们今天在现实世界的所有规则、状态,乃至于在因果中如何进行规定。《物不迁论》要探讨的是“俗谛”的问题,具体而言是运动的问题。它是通过“俗谛”来探讨“真谛”。

我自己对《物不迁论》的解读是:它以“圣人心”(圣人的视角)观照世界的运动与变化。我们看世界,是从下面往上看;圣人心则是从上往下看。世界是在“圣人心”笼罩的范围内被观照。《物不迁论》最后提到“契神于即物”,我解读为:圣人通过观照世界来安顿心神。

【注】这里的“真谛”与“俗谛”的互补关系,以及从“圣人心”出发“从上往下”的解释进路,同样适用于晚期费希特对知识学的结构性重组:1804年知识学分为两部分:真理论(Wahrheitslehre)对应“真谛”,现象学(Phänomenologie)对应“俗谛”。

整个《物不迁论》从表面来看运用的是纯粹的推理方式,通过论证“俗谛”中“万物虽动而常静”的主张,来说明“物不迁”的旨趣。《物不迁论》可以分为四个层面:第一是凡夫观点和“物不迁”的问题;第二是逻辑推理的证明;第三是同一性的辨破;第四是对因果律的阐释。《物不迁论》的论证带有现代逻辑的意味,其中的推理可以理解为“假言判断”。我目前对《肇论》评价比较高的原因是,中国哲学至此开始有一种强调纯粹思想、逻辑论证——“论”——的写作。《肇论》可能是开了先河。

黄裕生:但这种论证的写作方式是从佛教来的。

圣凯:《肇论》还不完全具有现代意义上的系统性。相比而言,《大乘起信论》是系统性的论著,它通过“一心”“二门”“三大”这种系统展开论述。

《肇论》写于东晋,写作时间大约是公元401年到414年。《大乘起信论》则写于南朝陈代,那是公元6世纪,比《肇论》晚大约200年。《肇论》有清晰的逻辑与系统的论述,它的写作范式是从印度来的;到了《大乘起信论》就更完整。以现代学术论著的标准看,《肇论》可以被视为有关时间观的论文,而《大乘起信论》完全像是现代意义上的思想论著。

1 厘清常人观点和“物不迁”的差异

圣凯:首先,两种观点都以“昔物不至今”(过去的事物不会来到现在)为前提。“物不来今”是规定出来的,需要论证。

“物不来今”有多种原因。第一是事物的本性:僧肇说“事各性住于一世”,否定事物的历时同一性。第二是生、住、异、灭的规定。过去的事物生起之后,经过住(停留)、异(变化),发展到灭的阶段。一旦在该历程中已经灭去,就不能来今。

一般人是依据第二种原因理解“物不来今”。常人之执是“动而非静”,论据是“以其不来”:因为过去的事物没有来到现在、现在没有看到过去的事物,所以认为只有运动,没有静止。

而哲人的推断则是“静而非动”;僧肇的论据是“以其不去”。“以其不来”和“以其不去”这两个视角是不一样的,我们一般人是站在现在看过去,圣人是站在过去看过去。

黄裕生:站在过去看过去,过去就不来了?

圣凯:过去的事物和过去是个悖论,本质上和之前说的运动与运动时间的悖论是一类。

黄裕生:因为过去已经过去,所以不存在过去的事物?

圣凯:是的。

那么,为什么“物不去”呢?按照僧肇的论证,“事各性住于一世”,否定了事物的同一性。不过,僧肇是不是回到刹那生灭的理论,我觉得需要进一步的论证。

否定事物的同一性,这是僧肇的出发点。从“昔物不至今”这同一个前提中,推出两个不同乃至相违的结论,这就形成了一个“相违决定”。要解决观点差异导致的相反的说法,就需要论证。

为了证成“物不迁义”,僧肇运用两重逻辑论证。第一重,按照“绝对观点”来观察事物,我们承认“昔物”于“昔时”未尝无,过去的事物在过去确实也存在。可是按照一个相对的观点,过去的事物在现在是“未尝有”,在现在不存在。以此为前提,进行下列推论:“求向物于向”,在过去追求过去的事物;“于向未尝无”,在过去未尝没有。这样就得出一个结论,叫“物之不去”:过去的事物没有去到现在。

黄裕生:没有去到现在,是不是就是说它没有去到它之前?

圣凯:你说再往回去?过去的时候已经是过去,不存在过去的过去。过去就是前前。在时间的概念中有时间不可逆的规定;但是到了涅槃那里,取消了时间,时间就是任意的了,那是另外一个问题。

黄裕生:就是没有“前前”,只有“前”?

圣凯:对,因为“前前”就在“前”里面。当你说“前前”的时候,这个“前”就变成现在。过去里面可以有三项:过去的过去、过去的现在、过去的未来;过去的过去就是前前,但是这都只在过去这个范畴里成立。

2 逻辑推理的证明

圣凯:现在我们来检验僧肇的推论的有效性:

(a)求向物于向,于向未尝无 → 故知物之不去。

(b)责向物于今,于今未尝有 → 故知物之不来。

我们可以说,在现在看过去的事物,过去的事物现在是未尝有,这个(b)是可以单独成立的。但是(a)是无法单独成立的,因为过去的事物在过去是不存在的,但是现在它可能存在,不能直接得出一个“物不迁”的结论。需要把(b)跟(a)联立起来,将(b)作为(a)的补充,来否定昔物有延展的可能。所以这么来看,就可以把“责向物于今,于今未尝有”故知“物之不来”,置于前;“求向物于向,于向未尝无”置于后;两者合起来,故知“物之不去”。

(a)求向物于向,于向未尝无 → 故知物之不去。

(b)责向物于今,于今未尝有 ↗→ 故知物之不来。

黄裕生:把(b)放到前面去?

圣凯:把它作为补充。因为如果要(a)(b)两个逻辑的展开都可以成立,就要把双方合起来考察。“物之不去”必须与“物之不来”同时成立,才能够说“物不迁”。

所以“物不迁”本质上是要成立一种双重否定(来、去的否定),然后成立中道。“不迁”不是静止,而是超越了运动和静止,所以叫“不来不去”。《中论》开头“八不”里面就讲“不来不去”。从“物之不来”到“物之不去”,可以推出“物不迁”,这是第一重推论。

第二重推论是假言命题的演绎推理。

如果我们像常人一样主张物有流动,主张“物可迁”是真,则下列两个条件中必须满足一个:

- 如果认为事物是流动的,就必须承认事物是可来的(昔物可以来今),过去事物可以来到现在。

- 事物要可去:既然可以流动,那么既可以流来,也是可以流去的。如果真有一个事物可以到达现在,就可以流动回过去,现在事物可以去到过去,乃至于现在的事物可以流到未来。

如果物可来,就会推出“古若至今,则今有古”;这是“共许”,是从前面的逻辑推理得到的。但是,从常识、经验来说,“今而无古”,现在里面没有过去。

所以依据反证法可以得出,过去没有来到现在。这里的逻辑在于,推理和经验产生了矛盾,而经验是大家共许的,“共许”的内容就是“现在里面没有过去”。

黄裕生:如果与经验产生矛盾,推理就无法成立?

圣凯:对,“今而无古”是个“共许”。

辩论的前提是有“共许”。人一定要相信自己讲的话,才能谈得上辩论;如果都不相信自己讲的话,就谈不上辩论了。这是“共许”的概念:两个人辩论的时候,要各自先承认一种真理。

黄裕生:是有两人共同认为是真的命题吗?

圣凯:你可以承认你真,我可以承认我真,总之必须是先承认各自讲的话是真的。

黄裕生:但这里所谓“共许”应该是说两人共同认为是真吧?

圣凯:如果没有“共许”,就只能先停止辩论。

黄裕生:我们从“共许”引出了一个结论;这个结论在“共许”当中,以“共许”作为条件。比如说我现在想参与辩论,但是我认为“共许”前提是有问题的,这样可不可以?

圣凯:辩论的前提是我们想辩论。我们自己的意愿是辩论的前提的一部分。

黄裕生:我们都承认了大前提,才能开始辩论?

圣凯:是这个意思。印度人辩论一定要这样,因为如果辩输了是要杀头的,或者辩输了就拜对方为师。只有这两种选择。后来中观学派的提婆(आर्यदेव,生活于公元3世纪)最后就是这样的,因为很多人辩不过他,他收了太多的学生和徒弟,外道最后把他暗杀了。所以,这个“共许”特别重要。

黄裕生:“共许”就是我们今天说的“共识”吗?

圣凯:是的。反过来讲,如果我们承认“今而无古”,可以把“事物可来”给否定掉,这就是一个论证。

第二条是沿着(b)的论证,假设物可去。推理是类似的:“今若至古,则古应有今”;如果现在可以到达过去,在过去里面应该有现在。而从经验出发,我们都承认过去里面没有现在。所以现在不会去到过去。

于是,我们得出“设物可去”和“设物可来”都不能成立,合起来的论证就是“物若可迁,则古可来今,或今可去古”,再加上前面的两个“共许”:“古不来今”,且“今不去古”,那么“物可迁”就不能成立。最终得出结论:既然“物可迁义”被否定了,相反的命题“物不迁”就必须成立。

3 同一性的辩破

圣凯:现在谈谈同一性问题。无论是“无我”还是“空”,都是在否定同一性。

僧肇的论证逻辑是,“求向物于向,于向未尝无”:在过去追求过去的事物,过去的事物只存在于过去;同理可知,以现在来追求现在的事物,在现在是有的。所以说,过去的事物没有来到现在,现在的事物没有去到过去。把这两个条件综合起来,僧肇得出:“昔物之在昔,不从今以至昔”,以及“今物之在今,不从今以至昔”。过去的事物只在过去,不会从过去到达现在;现在的事物只在现在,不会从现在回到过去。但是,“事物自身”并非没有,换言之,不是否定事物的存在。事物仍然存在。

基于同一性的辩破,昨日的事物和今日的事物只属于对应的时空。一般人认为桌子从昨日的某处搬到今日的某处,桌子的本质是同一的,只是承认它的属性有一些轻微的变化。但是,按照僧肇“事各性住于一世”的观点,事物只存在于一刹那之中,所以从A时空的事物S1,到B时空的事物Sn,事物的本质是不断变化的,就是S1、S2到Sn。既然事物的本质已经不同,就有迁动的可能。

僧肇举了很多例子,《论语》和《庄子》中的典故,都能证明“昔物非今物”。理性的分析表明,不同时空中看似相同的事物,其同一性是不存在的。

“事各性住于一世”的提出,一方面证成“物不迁”说,不违反一切法都有生、住、异、灭四相的传统说法;一方面又把一切事物在一切时空中的“同一性”彻底辩破。我觉得这是僧肇继承中观学派的一个最重要的地方——对“同一性”的否定。

四、时间与因果:时间作为赋序的方式

圣凯:但是,否定同一性,就要成立因果。中西哲学里成立因果有不同方式,我认为西方哲学可能是从自性和上帝的角度来成立因果;相反,佛教哲学要通过“无自性”来成立因果。

根据“昔物自在昔,今物自在今”和“事各性住于一世”,破斥了事物的同一性之后,前后三世的事物便不相往来。但是“昔物”和“今物”果真完全不相干吗?若如此,则善恶、因果之说难以成立,有违经教。

所以僧肇又提出关于因果的“功业不可朽”的问题。昔物在昔而不迁,但是它的作用和影响力却是不朽的。力量一直在不断地变化、不断地传承。所以,过去的功业不灭:它存在于过去,但是它有作用,能够无间地、直接地引起后一刹那功业的产生。就像波浪一样,前波跟后波的关系,才生即灭,彼此推移;没有前波的支撑,后浪就不会生起。所以,也并非彼功业(作用)足以迁移到当来,只是说前后作用相续而生。

因果虽然出现,但仍然是“异时因果”。从逻辑上看,因果是相待成立的关系,有因才有果。但是,从存在样态来看,第一是“因不昔灭”;第二是“果不俱因”。

“果不俱因”是说,因果一定是异时的。存在层面的“因果异时”和逻辑层面的“因果同时”似乎形成了矛盾。但是,这并没有对“物不迁”构成威胁,因为在“因果异时”和“因果同时”中起作用的不是同一个“时”的概念。因果异时是“运动时”,因果同时是“逻辑时”,后者是基于关系的时间。同时与异时基于两种时间概念。

“因不昔灭”符合“求向物于向,于向未尝无”;“因不来今”符合“责向物于今,于今未尝有”。因没有自己来到果这里,但是因在过去,是存在的,它仍然符合“物不迁”的原理。

在因果问题的论证里,僧肇没有否定因果关系的存在,反而通过异时因果,一方面强化了“物不迁”的理论依据,另一方面透过“物不迁”说论证如来功德和因果流转的不相违性。所以,“不迁之说”无违于佛教的经教传统,也不违背世间的真实。因为世间的真实无非就是成立因果;只要能成立因果,就符合世间的真实。

通过上述四重论证,僧肇建立了“物不迁论”,对“常”与“无常”的对立进行了辩破。有人承认永恒不变,有人承认并非永恒不变,僧肇对这两端都进行破斥,既成立相依性又成立否定性。《物不迁论》最后讲:

言去不必去,闲人之常想;称住不必住,释人之所谓往。

这些都是基于凡夫执“常”,僧肇破以“无常”;而如果凡夫执“生死交谢,寒暑迭迁”,以为“有物流动”,僧肇便以“不迁”破“迁”。

在这个状态里面,动不与静相对立。空间的“此”不与“彼”相对立;时间里的过去、现在、未来都不相对立,这样就不落于两边。在“动”里要见“静”,即静即动,即动即静,这个才是《肇论》的意趣。也只有如此,超越的维度才会出现。

五、时间与永恒:涅槃

1 涅槃:时间的消失

圣凯:永恒会呈现出两种与时间的关系:

- 永恒在时间之前;

- 永恒是时间的无限延展。

二者本质上是一个问题,但要想说明这两种状态如何都成立,就必须对涅槃进行解读。涅槃作为一种境界,回应了永恒的问题。

涅槃是什么?在涅槃状态中,从如来的存在性质而言,《杂阿含经》解释为:

如来者,色已尽,心善解脱,甚深广大,无量无数,寂灭涅槃。

第一,身体已经消失,心获得解脱,精神状态非常广大,无量无数。无量无数就是一个无限的概念。所谓涅槃就是指精神存在于一个无限的维度里。

第二,如果佛涅槃,那么他和我们这个世界有什么关系?在佛教里有个法身概念,《增一阿含经》说:

如来慧身,智无崖底,无所挂碍。如来身者,解脱成就,诸趣已尽,无复生分。

如来没有生灭,因为生没有开始。佛教的解脱追求,就是要断除“生”的生起。比如禅宗有一个话头,叫“如何是父母未生前本来面目”,追问:你爸妈没生你的时候,你是什么?就这么一个问题。爸爸妈妈没生你,肯定是无生;但是你在,因为已经出现了父母。

黄裕生:在什么意义上已经出现了父母?

圣凯:出现了父母,但你又未生。

黄裕生:这里的问题在于是在什么意义上谈父母。是婚姻意义上的父母,还是有受精卵意义上的父母?

圣凯:不必要那么复杂,就是谈生这个位置,父母未生前的本来面目。

黄裕生:我们的父母未生我之前?

圣凯:对,它不是一个物质的概念,也不是一个过程的概念,就是要探讨状态。

黄裕生:探讨一个环节,只要有你就必定有这个环节。虽然可能永远不会有你,但只要实际上有你,就必须有这个环节。是不是这个意思?

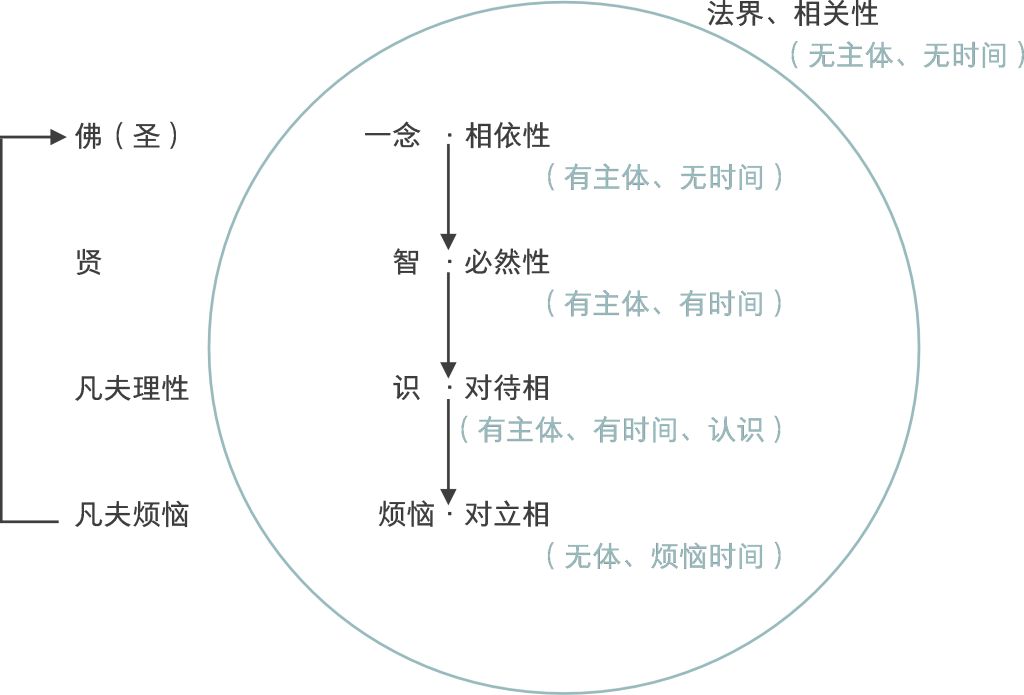

圣凯:是的,在这个环节上你出现了。稍后我有一张图,是我的一个构想。我的思考不区分印度佛教和中国佛教,而是把它们放到一起,进行普遍性的思考。

黄裕生:挺好。

圣凯:当然,我的学生经常批判我:讲中观的时候讲的不是中观,讲得比较乱。但是我有一些整体性的思考。

涅槃要处理身体消失之后,什么是解脱的问题,所以就出现了法身这个概念。龙树(नागार्जुन,公元150-250)后来区分出两种法身,一个是理体,如性、性空这种理体身,它遍在宇宙万物之中,是宇宙万法的真实本体,这跟真理相关;佛原来证入真理,佛涅槃之后就回到真理。第二个是功德身,是圣人历劫修行所获得的纯净无漏的法性身,这是一种不受三界无明业力的束缚,完全净化、极其微妙的现实生命,但是它属于因缘法,不能够永恒长存。

佛陀的寿命是一期生灭,所以相当于佛是在现世里证入涅槃;成佛就是证入涅槃,所以涅槃不是死亡,是通过成佛获得解脱。

黄裕生:那身体呢?

圣凯:身体可以有,仍然保留了过去的力量的相续,所以会有病,会有死。他的精神获得解脱。

关于涅槃,《中论》有一篇《观涅槃品》,就是要驳斥我们通常认为涅槃是出世间的观点。《观涅槃品》里讲:

涅槃与世间,无有少分别,世间与涅槃,亦无少分别。涅槃之实际,及与世间际,如是二际者,无毫厘差别。

际就是边界,就是涅槃境界,它必须在这个世间内实现。涅槃境界的边际和现实世间的边际是同一个边际。我们不能离开这个世间,到另外一个世间去实现涅槃。

黄裕生:意思就是说,涅槃不是死亡?

圣凯:对,涅槃与死无关。

黄裕生:真的要达到涅槃,恰恰是在此间?

圣凯:我的理解是涅槃要取消时间。有现世涅槃。

2 一念即永恒与堕落的时间

圣凯:我的思考可以画成一个图:

首先,我们把世界进行一个统一的规定,称世界为一个“法界”。这意味着任何事物都处在相互关联中。所以,在法界里,任何事物都无主体、无时间。反过来讲,任何主体的出现都意味着“一念”的出现。

我们都是被扔进这个世界。我们进入这个教室,不是踩进来的,而是那“一念”拓展进来的。因为有这“一念”就会出现主体,但还没有产生时间。这个是比较重要的规定,因为如果成佛是可能的,那么即便把时间断除了,主体也应当仍然能存在。

第二,佛在哪里?佛也在那“一念”里。禅宗讲的“当下”,天台宗讲的“一念无明法性心”,都与这“一念”是同一个含义。

黄裕生:这个“一念”它既可能本身是时间,也可能在时间里?

圣凯:不是,时间还要再往后才出来。“一念”里最重要的规定是“有主体、无时间”。佛与众生同享这“一念”。

当主体进入一个相关的世界里面,产生相依的关系,而展开一种顺其自然的运动,这样才会形成时间。当我们对这世界的规律产生兴趣,就会产生时间。这是必然性、是因果律的问题。此时就有主体、有时间。

黄裕生:有时间,才有因果?

圣凯:对。了解因果律,达到的是“贤”的位置,没有成圣;因为有时间就有烦恼。但是时间可以非常缓慢。

时间很缓慢有什么好处?人的堕落,就是维度不断下降,时间越来越长、速度越来越快。如果一个人的时间越长,自我就越来越大,世界就变得越来越小,空间就被压缩了。

第三个层面,从“必然性”产生“对待相”。“对待相”对因果的认识是不同的,它承认事物的差别来源于对待产生的差别。我称之为“凡夫理性”:缘起世界里带着已存在的世界的假名和共识,在这些前提下来展开秩序化的运动。这个时候不仅有主体、有时间,还形成一个主客体的认识结构,认识开始产生。但是,在对待相的世界里面,时间是稳步的,因为它还是有秩序的;虽然你有自己的时间,但是你的时间比较符合时间自有的秩序。在此,我们一直假设必然性维度里有一个时间的维度。最终,每个人都生活在两个时间里,烦恼越多的人时间维度越多。

到了最后一个层面“凡夫烦恼”里,缘起世界里加入了对抗、逃避、展开、失去秩序的混乱运动。主客体认识变成主客体对立的烦恼,主体感弱化、混乱甚至无体。烦恼膨胀是无体的,时间变得非常混乱,而且快速推进。这就是从“对待相”到“对立相”。

这张图探讨的主要是两大问题:

- 世界如何从佛的维度(堕落)到了众生的维度?

- 从众生的维度,如何能够回到佛的维度?

黄裕生:下降的运动和上升的运动。

圣凯:是的。我的观点的一个要点是承认了凡夫理性的存在,因为在它之中会出现公共性。

黄裕生:公共秩序?

圣凯:对,社会、国家在“对待相”里都可以成立。

费轩:物理时间是必然性还是对待相?

圣凯:物理时间是个对待相。我把因果分成两种,因果律只是其中一种可能。因果律是必然性层面的。但是,现实的因果都不是因果律。人对现实因果的理解都是因果报应(“果报”)。“果报”是业力因果的因果,是因果作为“业力”重新进行因果的循环所产生的现实。

黄裕生:你对整个佛教理论进行了自己的重构。这里边也可以看出,你给了科学一个位置。

圣凯:对,在凡夫理性、对待相这里,科学、国家、社会、公共都可以探讨。

黄裕生:传统佛教会怎么看?

圣凯:传统佛教也可以讨论这些,因为这属于“俗谛”,可以上升变成“真谛”。一共有四重二谛可以用来建构。

黄裕生:在对待相中,你给了公共性的建构一个位置。但是,这里面有没有规定,什么样的建构从佛教的观点看更合理?有不合理的公共建构吗?比如说,在公共建构中,会有不同的秩序,这里不同秩序之间有没有更好的?有没有区别?

圣凯:有的。第一,在对待相里面,有善恶、伦理的问题。善恶背后仍然是必然性,仍然是因果。善恶观因为对伦理教化的作用,需要提倡。第二,在对待相中,承认差别是最重要的。

黄裕生:是不是说,在人与人的相互关系中,最重要是要承认差异,否则就不存在对待的可能?

圣凯:是的。我把这个思想叫作“差别即平等”。差别才是真正的平等。

黄裕生:承认差别,才能够使平等成为可能?

圣凯:是的。有善恶,而后有平等。

黄裕生:善恶从什么地方来?善恶的尺度是什么?

圣凯:善恶的尺度是共识。因为善恶本质上就是共识产生。原来的传统中有一些有关善恶的规定,但这些都是可以作重新解释。

黄裕生:是否可以说,不管建构什么秩序,都必须首先有一条原则,平等的原则?

圣凯:因果原则,体现为善恶。

黄裕生:这是一条原则。还有一个就是差异原则?

圣凯:是的。在对待相里面,我还讲“限度内自由”的问题,对待关系是限度,但主体在其中是自由的。主体处在关系中,所以主体的自由是受到关系的限制的。

黄裕生:自由是从什么地方出来的?

圣凯:自由是从“一念”就开始了。

黄裕生:“一念”是一个“自由念”。

圣凯:是的,是开放的。但在自由的跳跃间则是不断的不自由。

六、自由讨论

1 时间与运动的关系

黄裕生:在圣凯老师说的佛教时间观中,时间是被构造出来的。

这跟我们前面几次讨论也很相关。最后我们会发现——至少我个人觉得——时间就是我们的意识活动,物理世界可以没有时间。但物理世界有运动,运动可以不需要时间。

但圣凯老师是不是说,运动总是跟时间联系在一起?

圣凯:运动在前,时间在后,它们在逻辑上有相关性。

黄裕生: 我们是通过运动来确定时间的,这是一个很“希腊”的想法。

圣凯:这个没有问题。

2 永恒是否自身就是时间?

黄裕生:现在的关键是“一念”:它是永恒,一刹那就是永恒。这是很现代哲学的想法。那么,可不可以认为,一刹那之所以是永恒,恰恰是因为它就是时间本身,而不在时间之中?

圣凯:永恒是指未引入时间的概念。管它叫“时间”也是可以的。

黄裕生:甚至可以说它是时间本身,后面的时间全都是派生的、部分化的。

圣凯:那可以啊。后面所谓的时间都是它在下降中给出的。你的意思是“主体即时间”或“意念即时间”,这我理解。我原本的用意是处理佛在哪里的问题。

黄裕生:佛在永恒里面。

3 “上帝”作为烦恼

黄裕生:还有一个问题,你在讲演的开头提到,上帝是一个相?

圣凯:上帝的观念意味着,一切的关系只有一个模式,这叫“摄他为自”,就是主宰义务。上帝是最大的主宰。

黄裕生:上帝不仅是最大的主宰,而且是要回答对第一因的追问。在这个系统里,上帝可以看作是一个相、一个假名?

圣凯:不,是个烦恼。相和假名是可以安立的,可以被承认的;上帝反而是要被否定的。上帝不是相,上帝是烦恼。

黄裕生:在什么意义上是烦恼?

圣凯:比如,对待是个相,在对待里产生主宰,就是上帝。所以上帝是烦恼。

黄裕生:烦恼是相的结果?

圣凯:是相的主宰观念。从对待的相中产生一个唯一性,就是上帝。上帝是统摄出来的。

黄裕生:是“念”出来的。但是这个念是在相里边。既然相是可以成立的,那么从相产生出来的上帝,是否也可以被承认?

圣凯:不可以,因为相有两个最大的特点,第一个承认了主体的自由,第二个承认了差别。在上帝的观念里,这两个要素都被否定了。

4 相和假名的关系;“法”的三重含义

黄裕生:那相和假名是什么关系?

圣凯:这个问题非常好。我最近在探讨真实的问题,它有几个反义词,第一个反义词是虚假,一切法皆为虚假,假就是指假名;世界为虚,一切事物为虚,世界只剩下假名(语言)。第二个叫一切法虚妄,这是从认识意义上讲的。一切事物,都是认识的场,这个是跟认识相关的。第三个叫一切法虚幻,这是跟真理相关的,这个虚幻就是相。所以“真”有三种反义词,一个是语言,一个是认识的场,一个是似是而非的相。

黄裕生:为什么所有的执都是法执?为什么中文会用“法”来翻译和理解万事万物的原则?

圣凯:“法”(धर्म)也包含三种含义。第一是一切事物意义上的存在法;第二是真理法,法也有真理的含义;“一切事物的真理”,也是法的概念。第三个是教法,佛法就是教法。

黄裕生:那“破法执”是什么意思?

圣凯:“破法执”的观点中,非常清晰地强调“破执不破法”,即破对法的执。比如,破除上帝是可以的,但没必要破除那个相。因为男女的“相”而安立男女分开的厕所,这还是需要的,这是“法”;而因男女差别而起烦恼,则是“执”。

黄裕生:“破法执”并不破法。

圣凯:是的。乃至于要破我执,强调无我,也强调成立假我。要认识到,主体作为一个现实的存在体,是一个假我。

5 差异的来源问题

陈群遥:您从运动与时间的关系出发展开论述,我感觉这里有一个“差异”的问题。时间只是在差异中展现,但在一个系统中不存在所谓静态的差异;一切的差异都是因为运动而产生的,因为至少观测者本身就带来了“动”的因素。也可以说,观测者的“一念”,就已经开启了时间,参与构成了时间的尺度。

我一直很好奇,为什么在量子力学中引入观测者的一刹那,系统就坍缩了,从不确定变成确定了?我想问一下,这个观测者到底是什么东西,意味着什么。

【注】有关双缝实验中的探测仪使得可能性空间坍缩的问题,参见往期:008|时间的量子效应

圣凯:首先说差异的问题。差异是对待相:不是运动,而是运动所产生的对待。因为关系里带有变动,变动里才会出现差异。不能说“事物自身”的差异:A、B的差异是彼此关系,只有在这个关系先成立之后,其中才会出现变动、出现差异。差异与变动是一体的。

陈群遥:从我的研究背景出发,我会认为:在认识打开的那一刹那,所呈现的东西是“无”。存在即是无:思维与存在本身都是从“无”中展开的。但它是“无”的一刹那它又是“有”。所以,这个“异”在认识打开的那一刻就已经存在了。它既可以是同一的,又可以是差异。

圣凯:你是说同一和差异同时成立的问题吗?同时成立是可以的。同一和差异固然是矛盾的,但你愿意承认它们同时成立,它们就能够同时成立,这就是“不一不异”。如果你只是承认差异,同一就不能成立,差异就变成一个执。

黄裕生:真相是既同一又差异。

6 逻辑推演隐含的时间因素

陈群遥:逻辑推演本身已经带来了一定的时间因素吗?虽然我们会说,逻辑上的先后不等于时间上的先后,但逻辑上的“先后”是否也意味着一种观念上的时间性?

圣凯:逻辑顺序就是观念时间的顺序。

黄裕生:这是挺好的一个问题。我们通常认为逻辑是无时间的。在论证过程中,我自己有时也会说:“这是逻辑意义上的在先,不是时间意义上的在先。”当我们这么说的时候,“在先”不是指实际性的时间,不是指在物理世界里的时间。但因为我们总生活在物理时间里,所以,当我们这么说时,也是在使用物理时间。这类说法,到康德、黑格尔这些人那儿会导致一个后果:逻辑是超时间的。但逻辑其实并不简单地是超时间的。这是我们以后要探讨的问题:逻辑建立在什么意义的时间上?

现象学中有关逻辑与时间关系的三本最重要的著作(点击放大)。在《逻辑研究》(Logische Untersuchungen)第一卷(1900)中,胡塞尔批判了当时流行的心理主义,后者将逻辑判断归结为有关判断行为的心理学规律。胡塞尔指出,逻辑判断的内容是无时间的,尽管判断的行为是在时间之中的。这个区分是现象学的起点之一。但是,对无时间的内容和时间之中的行为的截然二分将胡塞尔印象了一种带来重重困难的柏拉图主义。

在其晚期著作《经验与判断》(Erfahrung und Urteil,1928-1930)中,胡塞尔反思自己前期的立场,指出逻辑判断行为亦有其时间性,相当于是拓展了时间概念。

与此几乎同时,海德格尔1925-1926年的讲课《逻辑:真理之问》(Logik: Die Frage der Wahrheit)对胡塞尔早期区分所基于的时间概念展开了激进反思,指出原初的“时间性”(Temporalität)先于判断行为的“内在于时间性”(Innerzeitigkeit)和判断内容的“外在于时间性”(Äußerzeitigkeit)。

7 所有事物共时存在的可能性

圣凯:在每一个时间点,所有的事物都可看成是共时存在的。任何一点都呈现出一整个世界。

黄裕生:每一个时间点就是一切。因为我们的生活中有很多时间点,所以也可以说我们生活在很多世界里。

圣凯:当然。世界是不断翻转的。我常常举一个例子:我们以平行的视线来看,只能看到手心或者手背;如果视线朝上再看,手心手背的这种对待就消失了。但是,看到任何一个点的时候,看到的又都是这只手。

黄裕生:在每一点上你的手势都是不一样的。

圣凯:但都是手。

黄裕生:当你说“都是手”的时候,你已经给它一个规定了。

上次讨论柏格森的时候所说的绵延的问题也与此类似。绵延是完全差异化的,整个绵延当中充满着差异。绵延是无限的差异,这跟我们现在讲的内容很有相关性。

圣凯:柏格森我也有关注,他讲的是流动的“流”(flow)的问题。

黄裕生:对,之所以是流,就是因为它含有无限的差异。

圣凯:如果没有流的话,就停了。

黄裕生:没有差异化,就停了,割裂了。就是好像你看的都是我的手心,但你在每一点上看到的手心都不是一样的。你认为我这个手心是一样的时候,已经把我的手心给“定住”了,是不是这个意思?无限的差异和差异化,这才是真实的时间。在这一点上,东方的时间观还是走在很前面的。

8 对待相的缺陷

黄裕生:尽管如此,科学可能的确是希腊人的时间观带来的。也许东方人过于强调对时间的真实体验,或者说站在太高的观点上看问题,而对低处的、“堕落的”物理世界不太重视。

圣凯:我觉得佛教对“对待相”的论说是有缺陷的。比如,在佛教的概念中,“众生”是单数的。众生看起来是复数的,但它在所有论证的语境里都是单数的。我非常想要沿着这条道路对佛教进行批判性发展,从众生这个概念中发展出经济、政治的学说,把众生“放大”,把它从单数变成复数。

黄裕生:也可以换一个思路。众生是单数,恰恰意味着它强调的个体是普遍的个体,就像政治哲学讲the people(人民),也是单数。看起来我们把它理解成一个集体,但它指的是一个普遍意义上的个体,所以是一个单数。

圣凯:这是所谓“众生相”,反而是成立个体。只有在中国佛教中,它原来包含的那种个体的意义被中国哲学解构掉了。佛教在源头处反而是个体主义的。

经你这么一说就挺好,我原来一直想怎么把它的个体视角变成复数的、复杂的视角。

黄裕生:大的宗教在根本处是强调个体。我通过解读一神教发展哲学,就在于它跟希腊不一样。希腊完全是集体本位、城邦本位;但是比如犹太教是强调和突现个人主义的绝对性。你说佛教的众生是单数,我觉得也有这个意思。

圣凯:佛教的语境里没有把众生看成复数的表达方式。众生作为单数重新进入菩萨,单数的“众生”跟单数的“菩萨”是相对的。

9 佛教传教意识的缺乏;“度众生”的有限特性

曲经纬:从这个角度,或许可以理解佛教为什么没有基督教那么强烈的传教意识,为什么没有把它的这套理论看成是普遍适用于所有人的东西。

圣凯:我觉得佛教缺乏传教意识跟佛陀有关,这是宗教性格的问题。

每个宗教都有自身的性格论,性格论跟教主的生命史相关,宗教性格是教主的生命史的一种体现。这是我的解读,还没有深刻的论述。

佛教的性格,跟佛陀是太子出家很有关系。太子意味着两件事:第一是政治方面,他既要远离政治,但是又非常熟悉政治;第二,他本来就是太子,从来也没有必要屈服于社会,或者需要重新回到现实世界。

所以,我觉得佛教的传教热情的匮乏,首先从性格论来说可能跟佛陀有关。

另一方面,佛教不太会把人的关系看成一个现实的复杂社会中的关系。我的困扰集中表达于“众生是单数”的问题:如果众生是单数,那么我度众生,度有缘众生(单数)就够了。有缘就意味着有限:我没有必要把范围无限扩大。

黄裕生:在有限的时间里,当然不是无限扩大;但是如果放在永恒的时间里说,它就包含(悬设)了所有。

圣凯:但它实际上没有包含所有,这很真实。活动的范围总是有限的。有个故事是佛陀要度化“城东老母”(舍卫城东边的一个老太太),但连佛陀都没办法度她,最后佛陀观察到她与阿难有缘,让阿难度化她,最终阿难果然度化了她。这是围绕主体的维度去反观,不是把世界统摄在主体的周围。

【注】圣凯老师这里对“围绕主体的维度去反观”和“把世界统摄在主体的周围”的区分,似乎可以对应到德国古典哲学中的一元论和多元论的主题。佛陀承认自己的能力的有限性,将城东老母尊重为另一个主体,并从后者的角度出发考虑如何度化她的问题,这是一种基于普遍有限性的多元论观点。相反,预设了无限权能的一元论观点则要将世间万物“统摄在主体的周围”,这个主体要么是上帝,要么是权力无限膨胀的个人。

黄裕生:那个时候的宗教没有那么关心共同体的建构问题,包括犹太教也没有。社会建构是后来才开始成为论题的,我们作为后人可以在古典宗教里寻找相关的观点。

圣凯:如果说共同体建设,那就得等到近代,从太虚他们开始。人间佛教就是要强调社会建构。

黄裕生:强调介入公共理性。

圣凯:是的,这是一种主动介入。但是要把主动介入变成一种菩萨道的精神,还需要重新诠释的工作。

10 不同时间维度中人的对话

Ping(微信公众号读者):不同的时间维度之中的人如何对话?

圣凯:不同时间维度意味着主体的差别,意味着心理波动的快慢;高时间维度的主体,心理波动处于更稳定、更平衡的状态,心理运动速度更快;低时间维度的主体,烦恼更多,心理波动更散乱、更粘滞的状态,心理运动速度更慢。因此,高时间维度的人要主动去理解、同情低时间维度的人,因此圣者的心要具备智慧与慈悲。

Ping:不同时间维度的人之间的对话是不是也有质的区别?处于凡夫理性的人如何与凡夫烦恼的人对话?还是说,要站在“贤”或者“佛”的境界来看这个问题,各自修行?对话就是一个开端,会打开一个因果果报吗?还是说,根本不可能产生实质性的对话,类似于古话“夏虫不可语与冰”?

圣凯:不同时间维度的人,也意味彼此世界的差别,因此对话作为主体在世界的展开,当然有质的差别。

烦恼的根源在于认知的错误与情绪的干扰,前者意味着理性的匮乏,后者意味着心理的散乱,因此处于凡夫理性的人要主动地去理解、同情处于烦恼状态的人。

当然,对话的困难在于试图让理性匮乏者理解理性、心理散乱者“与之共情”;只能“晓之以理、动之以情”后,主动退回“不对话”的状态。对话意味着“关系”的产生,彼此认知世界的沟通、情感的互动、生活的往来,自然会有造业、因果和果报。但是,佛教哲学仍然肯定“有情”作为主体的意义,“对话”仍然是主体之间发生相互作用的常见状态;“对话”的效果,意味着关系的深浅。“实质性的对话”这种设定,对于“对话”来说是一种目标的自我设限,而不是“对话”的本质。