讨论时间:2023年5月26日

领读学者:刘任翔

录音整理:席子惠

字数总计:25500

完读时间:2小时40分钟

1 背景:海德格尔的“康德转向”?

刘任翔:首先我们先谈一下背景,包括我们要做什么。我打算将自己的论文作为对海德格尔的文本的导读和参考。论文主要基于海德格尔在《康德〈纯粹理性批判〉的现象学阐释》中第24节的(b)、(c)、(d)三小节,海德格尔用这三小节分别处理康德的“三重综合”——统握的综合、再生的综合与认定的综合。海德格尔将这三个综合分别解释为当下、过去和未来;更准确来说,他通过对三重综合的解读引入关于当下、过去和未来的讨论。

我将该文本视作海德格尔思想发展历程中的一个中间性环节。因为他讲这门课(“康德《纯粹理性批判》的现象学阐释”)的时间是1927-1928年冬季学期,彼时他已经出版了《存在与时间》(1927)。因此可以说,《存在与时间》的出版预示着海德格尔早期“此在的实际性的诠释学”告一段落,转而开启了他的“康德转向”。

波士顿大学的海德格尔学者Daniel Dahlstrom在他的论文《海德格尔的康德转向》(“Heidegger’s Kantian Turn”)中探讨了海德格尔在诠释康德哲学期间的转变。从1927年的《存在与时间》开始,海德格尔开始将时间视做“存在之意义的先验视域”(我们约定“Transcendental”译为“先验”、“Horizon”译为“视域”)。接着在1927-1928年冬季学期,海德格尔解读了《纯粹理性批判》。后来又在1929年出版了《康德与形而上学疑难》(简称《康德书》)。另外,在1927-1929年期间也有一些与先验哲学相关的讲课与写作。

海德格尔关注“时间视域”问题的原因在于,《存在与时间》出版后他格外关心“有限性”问题,并通过和德国观念论哲学家的对话去澄清有限性。(有限性问题也是我现在研究的主题之一。)他不仅在讲康德的时候提到“有限性”,还在讲费希特、尤其是批评黑格尔的时候提出一种“彻底的有限性(radical finitude)”。在他眼里,康德是一个尊重有限性的人,因为康德的“先天综合判断何以可能?”是从传统形而上学中退一步的发问。这样的发问本身就是对于“我们有权在哲学当中谈论什么?”问题的一种自觉。在海德格尔看来,这也是对我们身为此在彻底的有限性的一种自觉。相比之下,传统形而上学还停留在柏拉图的传统中,即一方面认为人自身是作为有限性的人在思考,但与此同时又觉得人在思考中与神相似,至少是在理智上与神相似,从神的视角描述世界整全。以上是大的背景。

我的论文回应了当前学界有关海德格尔思想发展历程的争论。前面讲到海德格尔有过先验哲学时期,但随着《论真理的本质》于1930年出版,海德格尔似乎逐渐放弃了先验哲学的语汇和提问方式。因为他会觉得,先验哲学只是澄清了“存在者性”(Seiendheit),即使得存在者成其为存在者的东西。但这只是在澄清存在论的视域,并没有给出这个视域本身是如何而来的问题。相比之下,《论真理的本质》之后的“无之无化(虚化)(Das Nichts sich nichtet)”才是在海德格尔那里更深层次的问题。据此,许多海德格尔研究者认为海德格尔放弃了先验追问,或者说将自己先前的康德转向问题化了。包括时间性(Zeitlichkeit)、时态性(Temporalität)这些概念在1930年后也少见了。虽然在更后期的阶段,即1962年出版《时间与存在》时期,海德格尔又回到时间问题,但这里讲的时间已经和康德意义上的时间问题完全不是一回事儿了,不再是“存在之意义的先验视域”意义上的时间了。所以“海德格尔的思想转向”就构成了学界的主流解读方式。

除此之外,另一拨人对此不满意,以英语学界的学者居多。虽然他们认为海德格尔后来的走向有问题,有人是政治上不满,有人是在理智层面认为海德格尔讲的太玄乎了,但他们依然觉得海德格尔的先验时期是值得拯救的,所以他们就合力出了部文集叫《先验海德格尔》(Transcendental Heidegger)。他们试图从海德格尔的整个学术生涯中挖掘先验哲学的主题。在他们看来,即便海德格尔后期不再提及先验哲学,提的很多问题也是以类似于先验哲学的路数展开的,而这与海德格尔本人放弃先验哲学的说法并不矛盾。

我将我自己的工作视作对第二条路线的推进,但我觉得在做这件事之前需要首先革新“先验哲学”概念本身。因为海德格尔的自我批判已经揭示出康德主义范式下先验哲学中固有的问题。所以我想问,海德格尔自己的哲学资源中是否存在一种让我们革新“先验哲学”的可能性?在我看来,这种革新最主要的一点在于放下康德哲学中占据中心地位的“从主体的活动出发”、“从主体性出发”来探讨先验视域或认识/显现的可能性条件等问题的做法。

2 先验时间视域的体系性地位

刘任翔:我关注到了一个词,“Horizont”(视域)。我们这次读的文本中的这三小节是解读康德纯粹理性批判A版先验演绎之中论“三重综合”的部分。如果在康德的“三重综合”文本中搜“Horizont”这个词是搜不到的,但搜海德格尔解读“三重综合”的文本会发现,“Horizont”这个词出现了很多次。这说明 “Horizont”是海德格尔在解读康德时引入的概念,并且他认为该概念能够以一种他能够接受的方式较好地捕捉康德自身追问中所面对的问题。所以我在这篇论文中想说的是,海德格尔引入“Horizont”概念就意味着他试图把自己的先验哲学一方面和康德连接起来,另一方面把康德哲学中的主观主义的成分给弱化掉。

那么这具体是如何可能的?当我们谈及主体活动,我们甚至可以像《存在与时间》中那样谈论此在之“绽出”(Ekstasis)——一种以此在(Dasein)之此(da)为中心向外发散的结构。但是“视域”不同于“绽出”,更偏重“绽出到哪儿去”。

理解“到哪儿去”(Wozu)的方式有两种。一种是将它理解为“绽出”活动的结果,即“此在绽出了视域”。另一种是将“视域”理解为一种居中的结构,且“视域”引导着“绽出”。这里“视域”所指是“往哪儿绽出”的“往哪儿”,它完全不是存在者层面上的东西,而是给绽出性的此在一个和时间相关的线索式结构。但只有真正“去到那儿”,发现了个别存在者后,视域这个线索才回溯性地显现出来。而实际上在显现和绽出之前,就已经存在一个引导性结构,这个引导性结构,我们称之为“先验时间视域”(transcendental time-horizon)。

这些是我的论文在前几节所做的清理工作,其中还包括我对“视域”的各种主观主义解读的批评。有些学者基于视觉隐喻理解“视域”,认为“视域”是在“看”之前被“看到”的东西。另一些受德里达影响的学者认为“视域”是一个具有显隐二重性、且奠基于绝对不在场(absolute absence)的概念。我通过将自己与这些观点相区分,来凸显出自己关于“视域”的看法。当然,这些看法还要对照海德格尔的文本来求证,包括去文本中考察“视域”概念是面对着什么样的问题引入的。

我计划从论文第13页开始解读文本,首先需要明确康德的“综合”概念,以免陷入一种流俗理解。接着正式进入对海德格尔诠释康德“三重综合”的文本的解读。为了对应康德和海德格尔的文本,我将这部分论文分为三小节。我先讲一小节,讲完后大家就问题讨论一下,再进入下一小节。

3 对康德“综合”概念的澄清

刘任翔:以新康德主义马堡学派的赫尔曼·科亨(Hermann Cohen)为代表的康德研究者认为,康德的“综合”是一种顺序性的活动,即感性首先接收经验性的杂多表象/印象(Vorstellung/Eindruck),然后知性对杂多表象进行综合,产生出符合先验范畴的认知(Erkenntnis)。举一个不恰当的例子,我们就如同机器,首先感性杂多被“投喂”给我们,之后我们通过综合活动“处理”杂多,生成我们现在所能谈论的知识。一切事物只有合乎知性范畴,才有可能作为事物被把握。根据这样一个有些脸谱化的解释模型,“综合”是种一次性的活动:在我们接收杂多之时,“综合”还尚未发生,而一旦发生,就产生出符合范畴的知识。

但我和我所理解的海德格尔都不同意这种对“综合”的解释。因为“综合”应是一种持续进行的活动。这意味着我们并不会在某一时刻只拥有感性杂多;对感性杂多的“接收”,本身也有赖于同时进行的综合活动。

“综合”居于感性杂多和范畴统一性之间,是“一种将杂多带向客体统一性(对象)的持续性活动”:

“Synthesis” denotes the ongoing activity which brings the otherwise haphazard manifold towards objective unity.

所以,一方面“综合”基于杂多,另一方面“综合”朝向统一体运作。

“三重综合”中,每一重都被康德区分为两个层面:“经验综合”(empirical synthesis)与“纯粹综合”(pure synthesis)。我们听到一支乐曲时,虽然需要把听到的不同音符综合为一段旋律,但无需先接收单个的音符再进行综合;这两项是可以同时进行的。这里的综合意指“经验综合”,它能够接收新材料产生后天知识。而每一个“经验综合”的底层,都有一个相对应的“纯粹综合”结构,此结构不依赖于后天接收的材料的内容。

4 统握的综合中的“依据时间”

刘任翔:海德格尔第24(b)节讲“统握的综合”(synthesis of apprehension),“统握”指的是对当下的把握。拿乐曲的例子来说,如果我们关注着当下,就不只是听到分开的音符,而是听到作为整体的乐曲;此时“经验综合”与“纯粹综合”在同时起作用,这就是“统握”。

论文第14页的倒数第二段这里讲的是两个“综合”是如何起作用的。一个比较重要的词是“in terms of time”(Zeithaft)。-haft这个词尾的含义是“与…相关的”,所以Zeithaft可以译为“依据时间”。当我们通过感性接受杂多表象时,杂多表象被赋予秩序、被带入到一个关联之中:

ordered,connected, and brought into relations in terms of time [Zeithaft] (GA25: 342/232; cf. A99)

这是如何完成的?这件事初听上去很自然,因为我们自然是在时间中把握许多东西。但再细想,也会发现不尽如此。比如说,这间静止的屋子有很多部分、面向,难道我们只能在时间关系中去接受它的表象吗?难道空间(几何)关系不能帮助我们形成对整间屋子的印象吗?也不是。那为什么还要提时间?是因为我们固然拥有综合杂多的非时间性原则,如空间、概念等。但有时候,有些杂多实在没有其它类型的关联,但至少还有时间上的关联。这就是“Zeithaft”想要表达的内容。

所以我们需要看一看康德是怎么说的。在“统握的综合”第一节开始,康德就说:

任何直观在自身中都包含某一杂多,而该杂多只能在下面这种情形下才会表象为一种杂多……

(Every intuition contains a manifold. Yet this manifold would not be represented as such…) (A99)

这里“直观”指的就是当下同面前的事物之间的感知关系。所有直观都包含了一个杂多,但这种杂多并不会被表象为一个杂多,可以理解为杂多对我们而言并不会成为一个杂多。紧接着说的是:

……如果心灵不在印象的彼此相继中区分时间。

(…if the mind did not in the sequence of impressions following one another distinguish time.) (A99)

这句话是说,将杂多把握为杂多是有前提的,甚至在康德看来将“多”把握为“多”就有已经有前提了。而康德用“心灵活动”来描述这件事。心灵活动是什么?是在印象的一个接一个的序列之中区分时间的活动。这个序列可以用日常语言描述为“先……后……”。当我们采取“先……后……”的说法时,就已经赋予杂多时间维度了。

5 时间综合与时间差异化是同一件事

刘任翔:即便我们暂且对杂多序列的内容存而不论,也仍然可以把握到,这个序列表现出了先后次序。不过,这未必是钟表时间意义上的先后。当我们将序列把握为一个序列(或一种“表象的杂多”,a manifold of representations)时,心灵就已经在区分时间先后了。

结合我先前说的例子,如果说对于乐曲的把握涉及一种“经验综合”(empirical synthesis),那么使该“经验综合”得以可能的“纯粹综合”(pure synthesis)是什么呢?对这个“纯粹综合”的刻画有两点:第一,心灵在前后相继的时间之中区分出杂多,这是一种“差异化”(differentiation)。第二,心灵在区分杂多的过程中将杂多视作一个序列,而不是视为零散的,这是一种“综合”。虽然康德的确侧重将“纯粹综合”刻画为一种综合,但其实他在提到对先后的“区分”(distinguishing)的时候也是在说“差异化”。

所以“综合”与“差异化”是一体两面的。也就是说,如果没有一个源初统一体(originary unity),也就不可能做出区分。例如,对于身高(或体重)的区分是基于一套测量系统。总之,所有区分都基于一个统一体,而这个统一体如果是具体的而非抽象的,就又可以被划分为不同环节。否则,这个统一体就只是单独的“一”(one),而非“杂多”(a manifold)。所以“杂多”这个概念本身就已经蕴含着“一”和“多”的对话(辩证)关系。

6 纯粹综合与经验综合的关系

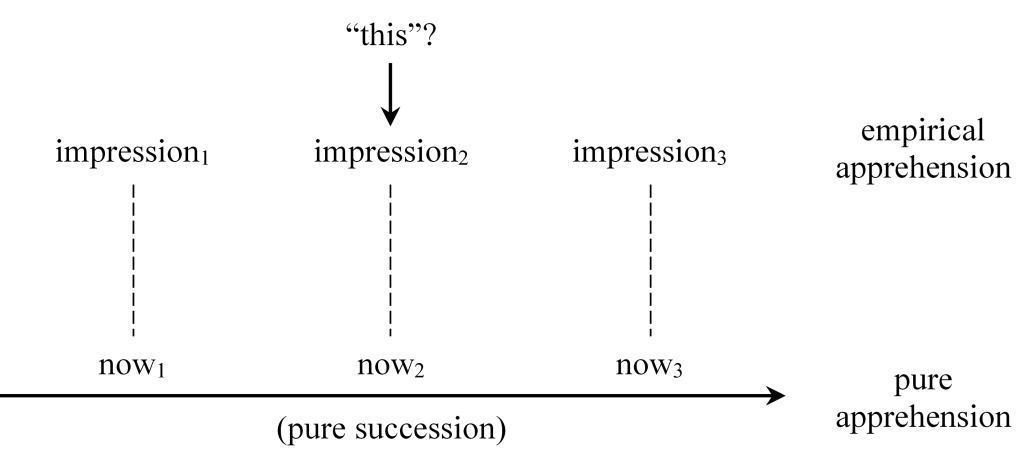

刘任翔:下面让我们来看这幅插图:

图上的第二行是“印象1-3”(impression1-impression3),它指的是我们在乐曲中听到的音符。这些音符或许是异质的“do-re-mi-fa”,或许是同质的“do-do-do-do”。由图可知,即便后者的每个音符都在质的层面(音高和音长)上没有差别,我们依然能够将音符一一区分出来。那么,我们得以区分它们的依据是什么呢?我在第一行加的“这个?”(this?)就标示出这个问题。“这个”指的是如何将一系列印象中的音符个体化(individualize),从而区分出“这个印象”和“那个印象”。当我们在说“这个”的时候,就意味着“这个”不同于“那个”。回到刚刚的极端例子中,如果说那些音符彼此之间在经验内容层面毫无差别,那么究竟是什么区分出了不同的印象?这就是图中的下一层“纯粹统握的综合”(或“以统握为模态的纯粹综合”,pure synthesis in the mode of apprehension)要解决的事了。

用康德的话来说,“纯粹统握的综合”就是“前后相继”(Nacheinander)。这里的“综合”不再指向经验层面上被给予我们的音符序列,而是一个不依赖经验内容的纯粹结构。在这个纯粹结构中有不同的“当下”,这就是康德说的:心灵在区分时间时,其实也在区分一个又一个、不同的“当下”。因此,“纯粹综合”作为一种纯结构,既与经验内容无关,又已经区分出了不同的“当下”。按照之前的推理,这些“当下”之间既有所区分,为此又必须有所统一。至于这是为什么,海德格尔并没有解释,他只是说在康德的论证之中发现了这样一个结构。

有了这个结构,我们就可以解释“经验综合”层面发生的事了。比如,我听到同一个音符响了四下。这个过程中我对“这次”和“那次”做了区分,而这一区分是基于下一层的“纯粹综合”才得以可能。

那么“纯粹综合”与“经验综合”这两个层级之间是什么关系?根据我重构的海德格尔的论证,其实整个哲学都是想要追问“纯粹综合”层面上是怎么回事。比如我们刚刚发现了心灵在区分不同的“当下”时,这些“当下”既一个接一个地被区分出来,又共属一个统一体。这个统一体可以被叫做“杂多”,也可以被叫做“前后相继”,这都没问题。关键在于,这个结构和经验内容无关。对它的发现是最终目的。但是,从方法论上说,要通达它,还须从“经验综合”的层面出发。

比如,我们刚刚反思了听一段旋律的经验。为了辨认出这段旋律的纯粹结构,我们的工作方式是:首先关注整个的经验,然后抽象掉后天的质料,以发现底层的“纯粹综合”结构。但任何方法论都有形而上学的预设,这里涉及的形而上学预设是:我们在经验之中发现的全部“区分”,在纯粹综合的层面上必定都已准备停当了。我们在经验中能把一个音符同另一个音符区分开来,这个“区分”一定是在“纯粹综合”层面已然完成的,不允许到了“经验综合”层面才做出区分。也就是说,所有的“差异化”和“统一”都在“纯粹综合”层面准备好了,这才使得经验以这样的方式发生。

所以,这还是先验哲学的路数,因为整个先验哲学都是在问经验产生的可能性条件。这个条件本身是一个先天的结构,而这个结构可以最终在经验之中以被充实了内容的方式被重新发现。但能充实的只有内容;骨架一早就在那里了。经验得以可能的过程是从先天到后天;追问的过程则要反过来:先把作为“经验”的血肉剃掉,再把作为“纯粹综合”的骨架拿出来看看是怎么回事。以上是我们在时间综合中发现的第一重结构。

7 当下从时间视域中突显的方式

刘任翔:接着,我们关注这一段引文:

……对那在其自身是一种刚才和马上的现在的对准,给出下面这种可能性,那就是在某一现在只统一性中源始地包含着某一刚才–不–再(Soeben-nicht-mehr)和某一马上–尚–未(Sogleich-noch-nicht),而且是这样:马上和刚才同每一个当前的现在(ein je aktuelles Jetzt)相关。……现在包含着对多的一种分环表达之可能性。(《全集》第25卷,德文第345页,中译第410页,英译第234页)

([…] the orientation to a now which in itself is a just-now and a right-now, offers the possibility of originally comprehending, in the unity of the now, a just-now-no-longer and a right-now-not-yet — in such a way that right-now and just-now are always related to an actual now. […] the now contains in itself the possibility of an articulation of a plurality.)

引文中的“a just-now and a right-now”分别指“刚刚过去的过去”(Soeben)和“即将到来的未来”(Sogleich)。在这两个概念的英文写法里都包含了“now”这个词,但“now”并不指严格的“当下”,而是指“当下”之晕圈的两个延展维度。这两个维度是用来解释“纯粹综合”之中不同的“当下”是如何被区分、凸显出来的。

既然不能靠内容进行区分(我们说过,内容已经被抽象掉了),那只能靠结构性的东西。这里有两种办法:第一种办法是诉诸主体,即由主体的某种能力或职能(Vermögen)来负责区分。主体像厨师一样,把一个个“当下”切出来。而我认为,诉诸主体是有问题的,或者说诉诸主体活动并不是先验哲学的最佳形态。但如果既不依赖后天内容,也不依赖主体活动,那该怎么办呢?那就只能依赖一个本地化的结构——“当下的视域”(now-horizon),这就是第二种办法。

“当下的视域”由“严格的当下”、“刚刚过去的过去”和“即将到来的将来”组成。这三者不是前后相继(Nacheinander)意义上的三个分立的时刻(instants),它们之间的关系更接近于海德格尔所说的“三重绽出”(threefold ecstasis)的关系:从同一处出发,朝着三个方向延展的不同维度。

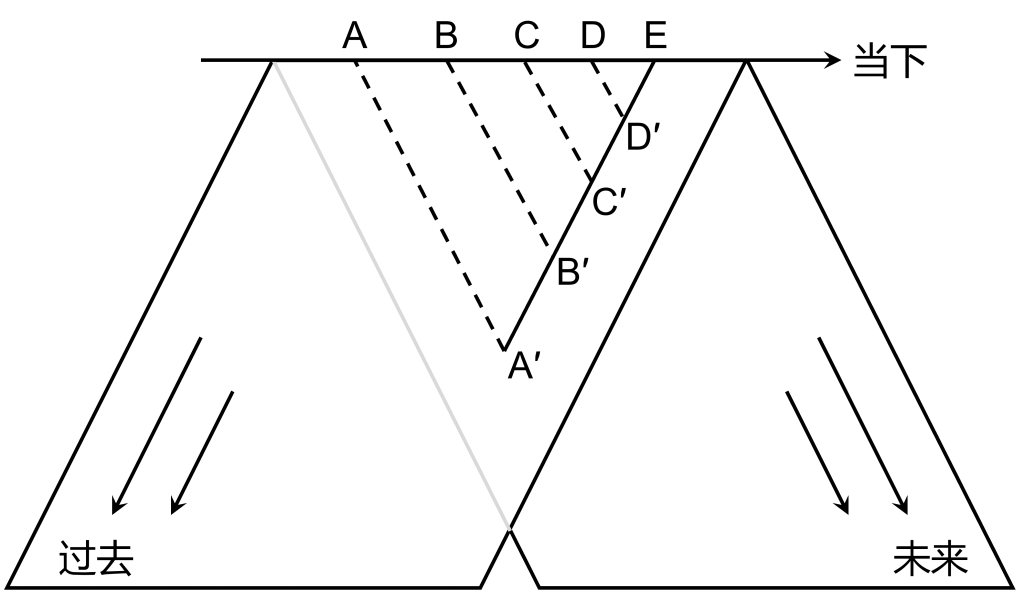

之前我们在讨论胡塞尔的时间意识现象学时有提到一个比喻:把一个平面折叠起来,折出来的两个新平面分别是“过去”和“未来”的延展方向,中间的棱边则是“当下”,这三个维度是彼此正交的。

我之所以用海德格尔这段引文,也是想表明海德格尔自己也在关心这个问题。比如这段里有说“……而且是这样:‘即将到来的未来’和‘刚刚过去的过去’总是同某一当前的‘当下’联系着。”(…in such a way that right-now and just-now are always related to an actual now.)这里讲的是这三个维度之间的关系:“即将到来的未来”和“刚刚过去的过去”不是独立定义的,而必须依据我们当前具有的“当下”来定义。所以这段的结论是:“……‘当下’本身就包含着对‘多’的一种分环表达之可能性。”(…the now contains in itself the possibility of an articulation of a plurality.)

我对这里的“an articulation of plurality”做了一个发挥:第一,“plurality”意味着已经区分出了“当下”、“刚刚过去的过去”和“即将到来的将来”,这是“多”;第二,“plurality”又是通过“articulation”所意味着的“articulate”来展开的。不是说我本来就有三道菜,我把它们一道一道端上桌,而是一种在餐桌上做菜的“即时”感,也就是从未分状态(undifferentiated)的“一”中展开这个“多”。

这样,“当下”、“刚刚过去的过去”和“即将到来的将来”三个维度的关系之中就蕴含了“一”与“多”的对话(辩证)关系。这就解释了在插图上的“纯粹综合”层面中,不同的“当下”如何被一一区分开来。因为每一个“当下”被给出之时,它都与其之前和之后的环节相区分且保持勾连,在此过程中绽出(展开)了三个维度。这就是“当下的视域”(the horizon of the now)。

8 讨论一:所选文本的独特性

黄笛:我没读过《康德〈纯粹理性批判〉的现象学阐释》。我想问一下,你为什么会选择这个文本?这个文本和《康德书》有差别吗?还有,你把“三重综合”部分单独拎出来写一篇文章,背后有什么特别的考虑?

刘任翔:我先说海德格尔1927–28讲稿和《康德书》之间的区别。1929年,海德格尔与卡西尔(Ernst Cassirer)在达沃斯论辩。当时,他们交锋的焦点不在于时间问题,也不在于先验哲学——他们当时都认为自己做的是先验哲学——而在于《纯粹理性批判》应当被视作一部知识论著作还是形而上学著作。

海德格尔认为,《纯粹理性批判》的根本任务是为形而上学奠基(die Grundlegung der Metaphysik)。在他看来,批判哲学是在澄清人在各个层面上的“有限性”(Endlichkeit),所以《纯粹理性批判》实际上是在为人所能够做出的形而上学陈述类型进行“划界”(demarcation),这种“划界”就构成了形而上学的奠基活动。

而在以卡西尔为代表的新康德主义者看来,康德已经告别了“莱布尼茨–沃尔夫体系”的那种形而上学路数。他们认为,康德以一种“批判的无知”(critical ignorance)的态度绕过了形而上学问题,从而去关注真正的问题——人的认知之可能性条件。

以上是海德格尔与卡西尔在达沃斯交锋的背景。达沃斯论坛之后,《康德书》紧接着出版。我们知道《康德书》的全名是《康德与形而上学疑难》(Kant und das Problem der Metaphysik),前半部分基本都是在讲为形而上学奠基,到了后半部分才开始真正诠释康德,并且诠释内容本身依然是为了支撑形而上学命题。

《康德书》的后半部分是如何支撑为形而上学奠基的命题的呢?首先,康德区分了“感性”(Sinnlichkeit)与“知性”(Verstand)。当杂多通过感性直观(die sinnliche Anschauung)被给予我们之际,知性将杂多统一于范畴之下,从而杂多成为了合乎范畴的、可理知的对象。而这就形成了一种二元论。

在此之后,海德格尔与新康德主义的争论重心就转移到直观与知性之间的优先关系问题上了。新康德主义者认为,先验感性论本身是不成熟的;在成熟的康德哲学中,认识的一切先天形式都应该被归入概念、即纳入知性范畴之中,所以作为先天直观形式的时间和空间也要被纳入知性范畴中。海德格尔则认为,感性才是第一位的,以至于知性范畴永远是服务于感性直观(海德格尔继承了胡塞尔的扩大的直观概念,不单单是指后天经验意义上的直观)。在海德格尔看来,即便在做数学题的时候,最初和最终也是直观在起作用。

不仅如此,他还进一步发挥了《纯粹理性批判》的A版演绎当中的“先验想象力”(die transzendentale Einbildungskraft)。A版演绎中的想象力被康德视作与感性和知性并列的第三种心灵能力,甚至(在海德格尔看来)是前两者共享的根基;到了B版演绎,康德则将想象力归入了知性之下,想象力又变成了与判断力平级的概念,等于是被概念规定给“收编”了。

既然海德格尔与新康德主义争论的焦点离不开直观和知性之间的关系,并且海德格尔把落脚点放在他诠释的那些文本上,他最终要解释的就是康德的“先验图型法”(der transzendentale Schematismus),因为先验图型法是康德用以弥合直观与知性关系的中间环节。先验感性论讨论了直观,先验分析论讨论了范畴和思维。而到了先验图型法的章节,康德就提出:如果这两者之间毫无关系,那么我们就无法知道它们如何共同运作(即将感性杂多综合到知性范畴之下),如何实现我们所拥有的知识。这里会发生的一件事就是先验图型法章节中所说的“范畴的感性化(sensibilization/Versinnlichung)”,换言之,我们要能感知(sense)到范畴,而范畴的感性化涉及的是“先验的时间规定”(transcendental time-determination)。

黄笛:总之,你的意思是说《康德书》的重心不在于时间问题?

刘任翔:是的。海德格尔只是在《康德书》里提到了时间,并没有专门处理时间问题下的“三重综合”。

黄笛:这两个文本似乎没有什么差别。

刘任翔:我认为这两个文本是有差别的,二者的差别在于“视域”(horizon)这个概念上。“视域”在讲稿中的地位是高于《康德书》的。比如我们刚刚讨论的“刚刚过去的过去”、“即将到来的将来”和“当下”三者的关系,是基于讲稿得出的,而《康德书》中并未涉及。

9 讨论二:对时间视域的主观解释

费轩:我感觉有些含混,这可能来自于A版演绎的歧义性。你似乎认为“纯粹综合”首先需要具有一种区分功能,才能产生经验的分别。但我却觉得,在此之前还需要一个“认定”(recognition)作为前提,区分才能发生。

刘任翔:你指的是“概念中认定的综合”(the synthesis of recognition in the concept)中的“认定”吗?

费轩:有没有可能,正因为纯粹综合本身牵涉了知性的“概念中认定的综合”的统一性问题,而这个“统一性”是由统觉(apperception)提供的?这样,在经验中做区分的最终可能性条件就不再是纯粹综合,而是知性(统觉)的认定活动了。

刘任翔:这的确是一种解释路线,我在一些同行的文本中也见到过。在讲座的24(d)节,海德格尔就开始讨论统觉了。你是不是想问,统觉究竟是在哪一步被引进来参与,是不是在把一个东西区分出来、把它作为一个东西来把握时就引入了?

费轩:“表象”(Vorstellung)就是一个例子,它和“认定”无法区分开。在第二重的“再生的综合”(the synthesis of reproduction)中,我如何确认我“再生”的是刚刚那个东西,这里面也需要一个统一性的认定。同时,这个认定与第三重综合中与知性相连结的认定也是不可区分的。所以我才问,区分得以可能的条件到底是知性还是想象力提供的?

当然,这个问题的产生可能源自于A版和B版演绎的区别。我的理解是,A版中康德想要把综合作为一个具有独立性的东西提出来,所以海德格尔、包括后来的福柯才会认为感性直观与知性范畴的共同根源是先验想象力的综合。而到了B版,康德就取消了想象力的独立性地位,将其作为知性的附属。我翻译了福柯的副博士论文,这篇文章是福柯对《实用人类学》和《纯粹理性批判》的A版演绎部分的时间观的比较。其中,他对比了想象力在两本书中的位置:《实用人类学》中明确地说想象力属于感性,这接近于A版演绎中将综合放在感性中。之所以福柯能够比较《纯粹理性批判》A版演绎和《实用人类学》,也正是因为综合是感性的,综合明确地是想象力的职能。

刘任翔:感谢费轩提这个问题。我在这方面的思考还不太成熟。我认为首先需要对“区分”(distinction/differentiation)和“认定”(recognition/identification)做辨析。你刚刚说的很多事情已经到“认定”的层面了。但当我们不考虑经验内容时,它更像是先把纯粹的“多”给切分出来。

费轩:但“多”不就需要一个“自身同一性”作为前提吗?

刘任翔:你说的“自身同一性”是指主体一侧的同一性吗?

费轩:它只能由先验统觉赋予,否则就只有复多性(multiplicity)。

刘任翔:在我看来,这是一种主观主义(subjectivism)的观点,它让一个超时间的主体性原则来负责差异化与综合。

费轩:但我觉得你不太能瓦解掉它。

刘任翔:我不需要瓦解,我其实可以承认主体性的作用。我现在只报告了一个部分,即“统握的综合”,后面还有“再生的综合”和“认定的综合”,主体性是在第三部分中突显出来的。但并不是说,先有统握的综合,再有再生的综合乃至认定的综合;综合的这三种样态的关系不是递进的。康德也说,“三重综合”(the threefold synthesis)是一个综合,而不是分开的三个。

费轩:“三重综合”应该是同时发挥作用的。

刘任翔:所以,我们在最后一步才发现统觉(主体性)一直以来都在起作用,这是没问题的。但从解释的层面上说,没有必要在一开始就预设一个超时间的“统觉”来实现综合。因为如果超时间的“统觉”负责了所有时间化(zeitigen)的工作,那么如此被时间化出的时间也不是真正意义上的时间,而是某个超时间的原则的内涵或推论。

况且,该从什么层面看待“统觉”的超时间性也是一个问题。是从时间之中超越,还是一开始就无时间,这是有区别的。我此处并没有处理这个问题,基本上还是预设经验的时间性,进而讨论“经验的时间性何以可能”的问题。

费轩:你刚才讲的内容都是海德格尔的解释,而不是你自己的解释,对吧?

刘任翔:对,我这里没有区分。我同意海德格尔的解释,但我在他的解释中也有所侧重。

费轩:你说的内容让我想起海德格尔在《康德书》里引入的“自身触动”(Selbstaffektion / self-affection)。

刘任翔:“自身触动”的问题很难,我到目前为止都不知道该怎么处理。

费轩:我把你所说的“no-longer now”和“not-yet now”分别理解为“现在的过去”和“现在的将来”。但这就变成了一个以“现在”为中心的主体主义的理解。

刘任翔:这倒不一定。你的理解可能是基于《存在与时间》中海德格尔对胡塞尔现象学以“当下”为中心的批评,他要将“未来”置于优先地位。但到后期他讲“在场性”(Anwesenheit)时,有学者认为他又把重心放在了“当下”。只不过这里的“当下”不是现成意义上的“当下”。因为将“未来”置于优先地位是想要让它标示时间所具有的“无性”、“虚性”、“遮蔽性”。但是等到他发现遮蔽的结构不仅在于“未来尚未到来”的时候,也就意味着遮蔽其实更为根本。如果能接受这一点,那么把重心放在“当下”也没问题。

费轩:我阅读《〈纯粹理性批判〉的现象学阐释》时,把其中的三个概念分别译为“过去了的现在”“现在”“还没到来的现在”。从这个意义上来讲,我认为海德格尔是想批评康德,后者并没有摆脱时间与现象的因果序列的类比。我之所以这么翻译,还是要说到福柯。福柯有一次讲到这里时也用了“现在的过去”“现在”和“现在的将来”,这就是他摆脱因果序列的一种尝试。

刘任翔:我知道,但这个说法有时侯有误导性。因为奥古斯丁(Saint Augustine)的时间模型也用的是“现在的过去”“现在的现在”和“现在的未来”。但他恰恰是要把过去和未来的内容作为“再现”/“表象”(representation)挪到当下。

奥古斯丁的时间观是典型的主观主义时间观。它将时间化的工作交给了个体灵魂:一件事本身已经过去了,那么它怎么作为记忆存留在你这里?一件事情还未到来,那么它怎么作为预期出现在你这里?靠的都是个体灵魂的表象(再现)能力。

10 讨论三:视域与绽出的关系

黄笛:在这部分中,有关“视域”的思想体现在哪里?我没太看出来。

刘任翔:“视域”体现在“now”“just now”与“right now”三者之间的关系上。“just now”和“right now”不同于作为焦点的“now”,它们是向着两侧延伸的。但没有办法确定它们延伸到哪里,因为只有焦点性的内容(而非晕圈性的视域)是可以如此准确规定的。

费轩:这段引文里的“just now”和“right now”难道不是批判康德的吗?

刘任翔:这是怎么看出来的?

费轩:我记得海德格尔采取“just now”“now”“right now”的提法是为了批评康德没有摆脱流俗时间概念中“当下”的线性序列。但你在这里却是以一种肯定的方式将“just now”和“right now”阐释为一种前后牵引的“视域”。

刘任翔:我印象里,海德格尔批评康德的点在别处,比如康德的表象主义。尽管有这些批评,他还是在用康德的语言说自己的事情,因此康德的语言本身所具有的缺陷未必影响海德格尔所说的事情成立与否。

黄笛:我没能理解你。你刚刚强调,《〈纯粹理性批判〉的现象学阐释》这个文本很重要,它集中体现了“时间视域”。你起初把“视域”和“绽出”联系在一起。然后你说,对于“视域”有两种理解:第一,从主体方面说,“视域”成了绽出所生成的东西。第二,“视域”是牵引“绽出”、使“绽出”成为可能的东西。这两种区分会让人联想到同时期海德格尔在《从莱布尼茨出发的逻辑学的形而上学始基》和《现象学的基本问题》中造的词——“绽出”(Ekstase/ecstasis)。他好像觉得“视域”是自己发现的一个新东西,但我没弄清楚他到底在说什么。为什么是“视域”?听起来“视域”不就是“绽出”吗?

刘任翔:这取决于怎么看“绽出”。你如果认为“绽出”是从当下绽出的,那两者就没有区别;但如果认为“绽出”是从此在绽出的,那就有区别了。

黄笛:“此在”是什么?

刘任翔:“此在”是我们这样的能够对自身有所领会的存在者。我并不是认为,《存在与时间》所呈现的基础存在论一定是从此在出发的。但《存在与时间》出版后,不少人是如此解读的,即所谓生存哲学(Existenzphilosophie)的解读。我认为,海德格尔在这段时间里之所以关注康德,是因为这样一来他就可以将某些概念(如“何所向”,Woraufhin)独立于我们这些主体的活动来讨论。

为什么这里的核心概念是“视域”呢?第一,从流俗的意义上来说,“视域”的特点是没有明确边界。我们不知道“地平线”到底在哪儿。第二,从深层意义上来说,“视域”容许我们刻画任何一种事物(或事件)展开的方式,同时在描述中完全不提及它究竟向谁展开。

这也是我的文章标题取“On the Autonomy of the Transcendental Time-Horizon”的原因。我把一个用于主体性的词——“自治”(autonomy)——用在了“视域”上。主体当然在活动,这没问题。但是也可以悬搁它,换言之,可以在不论题化地提及它的情况下,讨论事物在时间之中展开时所呈现的结构。

黄笛:“绽出”(Ekstasis)和“视域”(Horizon)是从不同侧面描述同一件事吗?

刘任翔:不是。它们之间是双向交互的关系:“绽出”展开“视域”,“视域”给“绽出”指引方向(orient)。先验哲学不能切掉一侧,也不能将某一侧作为另一侧在形而上学意义上的根基。

11 讨论四:悬搁主体一侧的可能性

黄笛:但你对先验哲学的理解,不就是切掉一侧吗?因为你把一侧(主体性的绽出)“悬搁”了,这听起来就像胡塞尔的“悬搁”。胡塞尔是把对象一侧悬搁了,现在你来悬搁主体一侧。

刘任翔:胡塞尔的“悬搁”不等于切掉一侧,否则就变成贝克莱意义上的传统唯心论了。我也一样,悬搁只意味着暂时不谈,不预设,不从它出发进行论证。这是个很弱的、方法论上的选择。

黄笛:胡塞尔“悬搁”一侧是为了从主体出发更好地理解那一侧。你“悬搁”的目的是什么?

刘任翔:目的是平衡学界对于海德格尔先验时期思想的主观主义解释倾向。

费轩:但这是论辩的需要。从系统性的层面说,你认为时间不应再被当作“绽出”所展开的产物,而是存在自行显现且牵引着此在的“视域”。那么它的理论效应是什么?

刘任翔:简单来说就是:时间既不是客观,也不是主观的。主观与客观的那个原发性的“之间”到哪儿找?我的立场(未必是海德格尔的立场)是:首先需要承认物的“物性”(thinghood)。但是,仅仅根据自然科学的范畴来描述“物性”是不够的。因为自然科学的范畴其实特别主观,它完全是从我们现有的理解的概念体系出发。

怎么尊重物的“物性”?既要承认它能牵引主体活动,又不能让主体活动成为它的纯结果,否则就会陷入“消解主体”的运动中:主体性要么在神经科学中被还原为客观的东西,要么成为后现代所说的“力的运作”、“差异的增殖”等。

费轩:先验哲学不就是居间的么?海德格尔和现象学也是居间的。

刘任翔:是的。这是我一直想继续的。

费轩:你就继续“居间”是吧?

刘任翔:因为我们现在要面对一些新问题。一方面是来自还原论和后现代的挑战,另一方面是主观唯意志主义的危险。

费轩:福柯又回到了主体立场,虽然他早期在《词与物》里把主体解构了。

戴碧云:你认为福柯最后回到主体立场了吗?

费轩:是的,他回头讨论主体的生存模式。

刘任翔:这里其实有两个命题。强命题是,主体是主权者(sovereign);弱命题是,主体性是一个必要的结构,但这个必要结构无法以一己之力发动因果链条。

戴碧云:我支持弱命题。

黄笛:你说的“悬搁”还挺有意思。按我的理解,前期胡塞尔就像你想的那样“悬搁”了一侧,但后来他觉得这个不够,所以又把另一侧带回来了。他的“绝对时间意识”完全不是主体性的东西,而是一个“场”,这和你说的“视域”很接近。

刘任翔:尚杰老师曾经提到,胡塞尔在《逻辑研究》里不顾主体这一侧。

黄笛:准确说来是不顾自我性;《逻辑研究》里没有先验自我,胡塞尔的学生也倾向于他早期的思想,将其解释为对“场”的探究。

刘任翔:但我不明白他的学生为什么把这称为“实在论”,到底在哪个层面上“实在”?可以理解他们不能接受胡塞尔《观念I》的先验唯心论(transcendental idealism),但与此相对的“实在论”(realism)中到底什么是“实在”(real)的?

黄笛:“实在论”不是指主体这一侧,而是指对象这一侧。

刘任翔:你是说经验层面的“实在论”(empirical realism)吗?康德之后大家都接受经验层面的“实在论”,比如我们都承认这个桌子是真的。这和先验唯心论是相容的。

黄笛:早期胡塞尔的哲学是描述心理学,并不存在先验层次。他早期的学生都是有天主教背景的,所以他们反对康德的先验哲学立场。舍勒(Max Scheler)也是这么说的。

戴碧云:天主教徒为什么要支持“实在论”?

黄笛:为了客观性。作为天主教徒,他们强调“客观价值”和“绝对价值”,而主体在他们看来不重要。早期海德格尔也这么说,因为他那时也是天主教徒。

12 再生的综合与曾在的视域

刘任翔:我们结合费轩刚刚提的问题讲“再生的综合”(synthesis of reproduction)。对康德来说,发生的只有一个综合,即“三重综合”(the threefold synthesis)。而“统握的综合”(synthesis of apprehension)、“再生的综合”(synthesis of reproduction)和“再认的综合”(synthesis of recognition)只是这“三重综合”的三种“样态”(modes)。我们之所以把它们分为几个层次,是因为我们在做事后描述。但它们之间的关系实际上是协同作用的,并无时间先后或逻辑层级上的分别。

在上一步(统握的综合)中我们讲到,心灵在“前后相继”之中区分了不同的“当下”,但能区分不同“当下”的前提是能让多个“当下”对我们同时在场。而在这一步(再生的综合)里,康德提出的问题是,如果一个东西在经验层面已成过去(如音符响过),那么如何将其作为统一体的一部分继续加以把握?所以康德在引入“三重综合”时认为只有“统握的综合”是不够的,还要有“再生的综合”一并起作用。不过,相比于“再生”(reproduction),我认为胡塞尔所说的“滞留”(retention)更合适一些。经验综合层面上用“再生”还不成问题,而到纯粹综合层面就不再涉及“再生”了。

那么经验层面上的“再生”是什么?简单来说,当我们回忆从前发生的事情时,就在进行经验层面上的“再生”了。而从更复杂的层面上来说,在《纯粹理性批判》中康德有为自然科学奠基的强烈面向,所以他要讨论作为整体的自然的统一性问题。在自然科学的历程中有各种发现,比如今天发现木星、明天发现海王星等。但它不能发现过后就忘了,那就白费了。所以才需要有一个能让所有发现“再现”(re-present)的科学体系。因此,康德的“再现”也有“将自然把握为一个整体”的意思。尽管自然界中的事物可以在不同的时刻向我们显现,但它之所以被当作自然“界”,也依赖于经验层面上的“再现”。这是经验综合层面的事情;那么纯粹综合的层面会发生什么?

为了讨论这一点,海德格尔首先重新激活了胡塞尔的“滞留”概念,并将其形象地解释为“还能看见”(still having in view)。他说:

只有当我一般而言具有返回到过去的可能性、有一种打开了的一般过去之视域可供使用时,我才能够带回一种从过去经验性地被知觉到的东西。……保持(das Behalten)能够在这些现在不在场的情况下也能够使得一种再次引到面前成为可能。……作为过去的时间——不是作为当下,而是直接作为它自身,作为过去——直接地呈现出来。(德文第352页,中译第418页,英译第238–9页)

(I can bring back from the past what I have empirically perceived only when I have the overall possibility of going back into the past. I must have an open horizon of the past at my disposal. […] retaining is capable of bringing forth without the presence of the nows. […] time as past offers itself immediately — not as the present but immediately as itself, as past.)

这段引文解释了经验层面的“再生”和纯粹层面的“再生”之间的关系。海德格尔首先从经验层面上说:“我只有一般而言能够‘回到过去’,才有可能从过去带回我曾经验地知觉到的东西。”(I can bring back from the past what I have empirically perceived only when I have overall possibility of going back into the past.)但这并不真的指“亲自”回到过去,而是一种向着过去维度的追问、延伸。在这延伸的途中,过去的东西被重新给出,这就是“再生”。所以海德格尔换了种说法,即“我必须拥有一个朝向过去的开放视域”(I must have an open horizon of the past at my disposal)。

“视域”(horizon)这个概念在这里出现了。之所以“视域”是开放的,是因为作为主体的我们并不能规定视域之中的内容,也不能任意规定它延伸到多远。我们只能先伸出去,至于伸出去之后的事情则是第二位的。当我回忆一件过去的事情时,在现象层面会发生两种情况:第一种情况是成功了,过去发生的事情再次浮现;第二种情况是失败了,它没有浮现,但它会以一种模糊的方式困扰着我。就好像我昨天吃饭了,但可能并不记得吃了什么。这两种情况下,都要有伸出去的结构,否则连模糊和遗忘的现象也是不可能的。

海德格尔如此解释“滞留”:“完全的滞留,能够不靠当下的在场,就‘带上前来’”(Total retaining is capable of bringing forth without the presence of the nows)。为什么他要说“不靠当下的在场”?因为既然过去的东西被带到当下,它就不会显现为与当下了无差别的东西。比如我现在看到一个东西,可以回想起过去的另一个东西,但这两个东西不能不加区分地同时向我显现。过去的东西并不是作为当下而被带到当下,而是作为过去被带回当下,这里存在着模态上的细微差别。所以海德格尔说,滞留并没有要求过去的事情作为当下在场、被给出。

紧接着,海德格尔就提出了一个很有意思的说法:“时间作为过去,直接地(无中介地)给出了自身——并且不是作为当下,而是直接作为其自身、即作为已逝者”(time as past offers itself immediately — not as the present but immediately as itself, as past)。这里我想做一点发挥,我区分了“immediate”(直接的、无中介的)和“mediate”(间接的、中介的):我们向过去伸出的手是“immediate”的。在“immediate”的概念之中,隐含着过去作为一个纯粹的“曾在者的视域”(der Horizont des Gewesenen)展开了,展开的“视域”之中也许会浮现出个别的经验性事物。这个事物借助于过去的“视域”被给予我们,从而被我们把握为过去的事物。这种“借助”意味着,经验层面的事物是通过视域的中介被给予我们——恰恰是“mediately”,而不是“immediately”。换言之,有一个“过去视域”的打开作为前提,才能有个别事物浮现为曾经所经验到的东西,或者作为一种“既视感”(déjà vu)被给予——这个地方我是不是来过?它未必真的发生过,但它能作为一个似乎是过去的事物被给予。而这基于一个前提——过去的视域已然为我们展开。

总体说来,我们是从经验层面的现象出发思考“再生”:我们能想起过去、我们会有既视感。此外,尽管自然的对象并不是同时被发现的,我们在科学之中也会有一个自然的统一体,这个统一体的生成也是“再生”的过程。但是,这些过程的底层是一个纯粹综合的结构,即过去视域的展开。作为纯粹结构,过去视域并不包含经验层面的内容。但如果没有纯粹结构作为经验内容的基底,我们将无法区分回忆起的事物和眼下看到的事物。以放映电影作比:想起的事物和当下的感知不可能被叠加地投放在屏幕上。

13 讨论五:曾在的视域起作用的方式

郭骁:你说海德格尔提“without the presence of the nows”是为了将过去发生的事同当下的情况区别开来。但他用的是without(没有),而不是distinguish(区别)。所以我觉得他不是为了做区分,而是说“把过去带到现在”这一行动不代表让往事重现一遍。

刘任翔:你的解释更准确。这句话的前半段“retaining is capable of bringing forth”的意思是,把过去带到现在,但并不使过去在场(Anwesensein)。

郭骁:它不是重新发生。

刘任翔:对。用回忆的例子,很难区分你的和我的解释。有一个更清楚的例子——习惯。我曾经学会了骑车,所以我当下骑车的姿势受过去塑造。但尽管我把过去习得的骑车姿势不断地带到当下,我也不需要完全地再现当年学骑车时的动作。对于当下而言,过去只是潜在地(virtually)起作用。

这一节虽然表达了我的想法,但仍未穷尽海德格尔在相应一节中的想说的内容。我认为,我试图讨论的自然之统一性问题在海德格尔的解释中是一个核心问题。但在我刚才的表述中,这个问题仅作为追问的第一步被提及,并没有继续深入地展开。

另外我想强调,这里“过去的视域”中的“过去”不是Vergangenheit,而是Gewesenheit。Vergangenheit的英文直译是bygone,意指已完全过去、不再影响当下的事物;而gewesen是sein的现在完成时,Gewesenheit意指持续影响着当下的过去。如果这个视域是Horizont der Gewesenheit(过去的视域),那么回忆的内容对于这个视域而言只是第二位的。因为回忆的内容恰恰是Vergangenheit(不影响当下的过去),而视域本身能做的事远非如此。换言之,想起曾经发生的、但已经过去的事情,只是过去的视域起作用的一种方式,它显然不能涵盖我们刚刚讨论的习惯。

我还知道有一些现象学的讨论中甚至会把个体从未经历的事也放在个体的过去中讨论,它叫做“从未是当下的过去”(a past that has never been present)。不仅梅洛–庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)在《知觉现象学》(Phénoménologie de la perception)中对此有所讨论,而且有一位已故的哲学家、诗人叫让–路易·克里蒂安(Jean-Louis Chrétien,1952-2019)所说的“无法追忆者”(l’immémmoriel)也在讲这件事:有一种过去,我们个体从未经历过,但它仍能在我们的当下持续起作用。在这个意义上,它也是我们的Gewesen,并且可以在Horizont der Gewesenheit里找到。

但我目前的解释仍是个体化的,因为我一直在讲意识层面的活动,如“向过去伸出去”、“目光投向过去”等,而未涉及到“从未是当下的过去”。如果不限于哲学传统,我认为“从未是当下的过去”较为接近荣格(Carl Gustav Jung)的“集体无意识”(kollektives Unbewußtes)。它完全不是在“打开过去视域”的层面上讨论,而是说“过去视域一直存在”。包括对历史和传统的讨论,也首先不是在个体层面上打开。

郭骁:《存在与时间》中的“共同演历”(Mitgeschehen)、“天命”(Geschick)和这是否有关?

刘任翔:你是说第二篇第五章(第74节)的内容吗?在那一节里,历史性是作为时间性的层级之一而出现的。时间性被划分为源初时间性、历史性、世界时间和流俗时间。而且那里还有一个Schicksal(命定)和Geschick(天命)之分。Schicksal意指个人所经历的命运;Geschick意指由个人命运构成的集体命运。但Geschick并不是事后收集了所有人的Schicksal,而是作为使每一个体此在的Schicksal得以可能的拢集性整体。并且,经受Geschick的共同体(或者说Volk)还拥有自己的Dasein(此在);Dasein不限于个体,而是有一个共同的“此”(Da-),比如“中华民族到了最危险的时侯”,就是以共同的命运标示出了一个共同的“此”。

14 讨论六:时间的纯形式和具体内容之关系

黄笛:我对康德在文本中区分“纯粹综合”(pure synthesis)与“经验综合“(empirical synthesis)感到不解,尤其是在读到“三重综合”(the threefold synthesis)部分时,康德突然声称“三重综合”都是“经验综合”。但这个问题确实聚焦了时间哲学中的一个核心问题,我们可以将其表述为纯粹形式化(purely formal)层面和质料性(material)层面的关系问题。比如胡塞尔最初进行了纯粹形式化的主动性悬搁(aktive Epoché),但后来要考虑到质料层面的具体时间流和主动被动的关系等问题,故而发现这些问题不能在悬搁下运作。

我们从拉图尔(Bruno Latour)的科学史角度谈论时间时就涉及了时间的纯粹形式和具体内容之间的关系问题。因为显然会有这样的故事:即姐姐和弟弟二者的时间经历不能在纯粹形式层面上比较,而需要在更有内容的实践经验层面去分析。胡塞尔试图从此处反推时间概念本身应具有什么条件,比如依赖于特定的科技发展水平、特定的人或非人的关系等。所以他就得出那样的结论。如果从你的问题角度出发,你会如何思考形式和质料视角下的时间?

【注】时间小组有关拉图尔的讨论,参见:017|拉图尔:时间如何织就?

刘任翔:我可能不会从质形二分的框架开始讨论。因为在后康德哲学中,质形二分经常对应着康德对直观和概念思维的二分。这里的形式经常指的是范畴(categories)。

黄笛:显然不能这么说,因为康德的直观内部也是有形式和质料之分的。

刘任翔:对。但如果只是在康德的“时空是直观之形式”的意义上去讨论时间问题,我觉得还不够。

黄笛:但这个是形式的框架,它并不必然地附着于康德的主观主义框架之下。时间本身是“形式”(Form),但不代表它是“直观的形式”(Form der Anschauung)。

刘任翔:我换种说法。我对用形质二分讨论时间的方式不太满意,为什么呢?一方面,我们上回讲到拉图尔的时间观时,有一种解释:我们偶然地走到了这一步,所以我们偶然地拥有了人们通常觉得是必然的时间观。从方法论的角度说,我认为这种解释不太高明,因为我不会把现实世界偶然具有的特征当做时间问题的前提;而另一方面,我也不想声称,有一种不随时间变化、放之四海而皆准的纯形式意义上的时间。

既然这两种工作我都不想做,那就面临一个困难:怎么设想一种能够流动的形式,或者说能够被内容“反哺”的形式?这没办法在对时间视域的讨论中给出答案。因为时间视域只说明了时间的“撑开”,没有说明被“撑开”的长短。这就像在数学里,只给了拓扑学结构。我们论及的是如何从结构的层面以源初的方式看待当下、过去和未来的差异化,而未能涉及事件的时间尺度问题。

一般而言,像利科(Paul Ricœur)他们在谈论时间问题会说:从主体建构(从绽出出发)的现象学无法谈论时间的尺度。时间的尺度一定是宇宙论的(cosmological)。只有当主体“嵌入”到一个超主体(supra-subjective)的秩序当中时,才会有尺度。但这也不是我想做的工作,我想做的是暂且不论主体,先去看个别事物的呈现方式。我所试图抽出的时间结构也不是对于个别事物漠不关心的结构;事物各自引出而各自拥有的结构,而这些结构的同构性(isomorphism)是现象学能够把握的。

所以,我会在“时间视域”之后,专门开辟一章讨论节奏(Rhythmus)问题。我计划从谢林(Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling)的艺术哲学中同一(Identität)与差异(Differenz)的视角来谈论节奏问题。节奏通过“同类东西的一种周期性分解”,“使那个东西的单调性与杂多性结合起来,使统一体与多样性结合起来”,也就是说实现了同一者的差异化展开。(《艺术哲学》德文492页,中文166页)

这给了我一个启发:我们会认为,像花开花落、新冠的流行等事件均有其各自的节奏。虽然也可以用统一的标度衡量它们——最初是用天体的节奏,后来是用铯原子震荡的节奏——但这种衡量首先基于节奏的“各自性”和自主性。是否关注节奏的各自性,就能实现对质形二分的突破?节奏有同构性,但这种同构性不能用超拔于诸事物的纯形式来把握。

15 讨论七:形质论分析框架的积极意义

黄笛:讨论节奏的这一章(第五章),与前面的部分有何种关联?

刘任翔:第三章对于“时间视域”的澄清,在第四章中通向一种彻底有限的存在论。其核心问题不是时间,而是存在论。第四章有一个亚里士多德式的命题:事物的持存与过时是同一过程(to be is to expire / to perish),只是我们通常将其视作静态的现成之物。而且,所有的生与灭都是本地化的,即按其自身节奏去发生的。我在前文中批评了现成的或者说“实”的存在论,这种存在论认为所有事物的每一个当下都是在场的。但事物不仅只以显现的方式在当下存在,还会以折叠的、“虚”的方式共现。而视域(horizon)兼具“实”的中心和“虚”的边缘,所以我们能透过它看到存在论中虚与实的关系和张力。

黄笛:我理解你摆脱形式化的企图。但在未能摆脱形式化的我看来,你的框架本身就是形式化的。我们可以看到,第三章在讨论质料内容,第四、五章则从形式层面展开讨论。

刘任翔:我对你的说法没有反对意见。我不是说一定要突破形质论的框架,只是觉得没有必要专门对二者做区分。

黄笛:我认为这一区分的有趣之处在于讨论它们的互动。海德格尔哲学,以及胡塞尔的一些早期工作,乃至整个先验哲学传统,都有一个共同的问题——过于割裂形式与质料。先验的结构,抑或是先验的主体,它们作为形式性的概念总是在先的(a priori),质料内容则总是在后的。这或许是先验哲学的最大问题之一,这甚至比主体化问题更严重。

比如,拉图尔的讨论确实能够提醒我们注意这个区分本身的问题。尽管我们并不会走到他那一步,去声称时间是偶然的或被生成的,但我们依然可以承认、分析和探讨这种互动。换言之,形式本身确实有一个生成的维度,如同质料在反哺它。

为什么我们还是需要形质论的视角?一方面,我们从传统而来,必然受到传统的影响。即便我们背离传统,我们也必然在与之发生思想对话;另一方面,如果这一概念完全不存在,问题也就无从提出了。

刘任翔:我当然同意先提出分析框架,再给出一个更新的看法。但我认为将海德格尔重新“塞”回先验哲学是不可行的。比如,我们不能将海德格尔的“存在”(Sein)等同于德国古典哲学的“绝对”(Absolute)。当海德格尔说“存在者之为存在者”(beings qua be-ing)界定了存在的意义时,他并不是说有一种能为各种存在者所共享的在先形式。我们可以使用“形式”这个词,但这种“形式”可以容许在质料上各不相同的存在者拥有各自的节奏,且节奏与节奏之间只具有某种同构性(isomorphism)。

黄笛:但是形质论不一定要关联于绝对者,亚里士多德和康德也都没有这么做。

戴碧云:为什么要引入形质论的分析框架?

黄笛:康德和胡塞尔都在用这个框架,所以就很自然。

戴碧云:但我第一次明确地听到有人用这个框架分析时间。

黄笛:因为康德说时间是直观之形式。

戴碧云:时间的质料是什么?是一些在时间之中展开的事情吗?

刘任翔:时间的质料是指我刚刚直观到或当下直观到的内容,所以时间是直观的形式之一。

16 再认的综合与即将到来者的视域

刘任翔:在最后一节中,海德格尔首先将康德的“recognition”(再认)解读为“identification”(认定为同一),随后将“identification”进一步解释为“precognition”(预先认出)。之所以进行这样的解释,是因为recognition本身只涉及过去的维度,而海德格尔希望借助康德的论述去刻画未来的维度。

他的大致思路是:既然“再生的综合”能够使我们重新拥有过去的杂多,那么如何将再生出来的、来自过去的杂多与当下被给予的杂多认定为属于同一事物的不同杂多?例如,当我听到一段旋律时,该如何将记忆中的音符与当下听到的音符认作是同一段旋律的不同部分?同理,在自然科学中,如何将以往的研究成果与当前的新发现视作对同一自然界的描述?对于康德来说,这一系列过程实际上所关涉的是同一化(identification),即事物(自然界)自身的同一性(identity)问题。并且,这种同一性是在时间之中展开的。也就是说,任何事物在时间之中展开自身的同时,都保持着自身的同一性。(参见康德第一经验类比中的实体学说,A182-189/B224-232)所以,海德格尔论证说:

……“再认”这个名称是格外易被误解的。那使得下面这些成为可能的基本行为——即把某种被持留的东西看作我们已经直观过的东西,将之把握为同一个东西——是同一化之行动。(德文第361页,中译第427–428页,英译第244页)

([…] the designation ‘recognition’ is quite misleading. The fundamental act which enables that we take what we retain as what we have already intuited and grasp it as the same is the act of identification.)

这里海德格尔已经将recognition引向identification了,但他还要进一步将之解释为precognition(预先认出)。

为了解释precognition,我在文章中举了一个例子:如果我想要回忆起17年前的家乡,我该如何将再生的内容认作是关于17年前的家乡的回忆呢?倘若我的脑海中突然浮现出博士导师的面容,我一定能立刻判断出它不是我想回忆的内容。我为什么能这么做呢?是因为我在回忆发生之时就已经向未来展开了一个预期,展开的预期能让我知道什么样的内容适合安置在“17年前我的家乡”这个同一者上。也就是说,在我回忆之初就有一个向我开放的视域,从而让我对想要回忆的内容进行预先把握。

所以,这里的“horizon-of-what-is-to-came”(Horizont der Zu-kunft)是指即将到来的东西。并且这个东西不只在我们对未来的论题化预期之中起作用,而且能在过去的回忆和当下的知觉之中起作用。起作用方式就是海德格尔在《存在与时间》中所说的“先行筹划”(vorlaufende Entwurf)。因为先行把握不同于当下的把握,所以我们没办法对它进行明确规定,不过我可以判断一个新内容是否符合这个先行把握。

这就像有些领导让员工出方案的时候,对于方案具体该是什么样子并没有明确的把握(否则ta也可以自己来出方案)。但当员工提交方案时,领导却会肯定或否定这个方案。如果领导否定了员工的方案,说明这份方案不符合领导的先行把握。直至这一刻,领导才能对自己原先模糊的先行把握有一个更明确的理解。他最初或许并没有要求产品的材质,在收到员工提交的塑料成品后,他才发现想要的成品其实是金属材质的。同理,任何的回忆、当下以及未来之中都有先行把握起作用。

海德格尔用对事物的“先行把握”解释了事物的“同一性”。先行把握如何使得对事物的同一性之把握成为可能?我可以用“回忆17年前的家乡”例子中的一个表达来解释:“[…] a horizon of what would qualify as a representation of my hometown 17 years ago […]”,即什么样的表象会落入对于同一者描述的可被接受的框架之中。

这就是我想澄清的即将到来者的视域。所以它完全不是钟表意义上的“马上”到来的事物,也不是宗教意义或是单纯等待意义上所描述的模态。无论是回忆、预期抑或是当下把握,都离不开这种先行把握。

17 讨论八:能否脱离主动性谈论“牵引”?

郭骁:在这一节中,海德格尔将“recognition”(再认)解释为“precognition”(预先认出)令我感到困惑。毕竟,在词源学中,“re-”(再次)和“pre-”(之前)这两个前缀的含义恰恰是相反的。

刘任翔:没错。但在海德格尔的解释中,“re-”与“pre-”的关系是:“pre-”构成了“re-”的前提,“re-”的活动中始终包含着“pre-”的参与。在康德哲学中,与“recognition”(再认)相应的工作由“统觉”(Apperzeption / apperception)来完成。“统觉”自身超越而非随附于时间,因此它不仅能区分出“这个杂多”与“那个杂多”,而且能将它们认定为关于同一对象的不同“杂多”。

在海德格尔的康德阐释中,“recognition”(再认)不同于面向过去的“reproduction”(再生),它是一种面向未来的先行把握,我将其进一步解释为“Zu-kunft”(即将–浮现)。通过“precognition”,我能够对即将到来的事物做出先行的判断。例如,当我试图描述手机时,我可以用“能通电话”、“能发微信”这类词来描述手机,而显然不适合用“长了翅膀的”、“能飞翔的”这类词来描述手机。

黄笛:你似乎并没有充分展开第三小节的论述。在文章结尾处,你再次批评Shockey所做的是一种康德式的主观主义解读,并指出这种解读忽视了“未来视域”对主体的“牵引”(pull)。

未来视域毫无疑问是有“牵引”的,但这也意味着未来视域对主体有某种规范性的约束力。当我们试图回忆家乡或描述手机时,总有一个先行敞开的“视域”。这个“视域”具有某种规定性,这体现在主体能够对头脑中所浮现的念头做出肯定或否定的判断。例如,当我的脑海中突然浮现出导师的面孔时,我可以立即判定它为不合适的,这是一种“约束力”(constraint)。那么问题在于,这样一种具有“约束力”的“未来视域”能否在悬搁主体之参与的情况下,作为一种完全独立的“场域”得到恰当的描述?我觉得这就与之前解读的层次有所不同了。

刘任翔:首先,我承认的确存在层次上的差异。“三重综合”(the threefold synthesis)中每一重综合都有其不同的层次,比如“再认的综合”始终贯穿并作用于前两重综合。但这本身并不构成一个问题。

其次,我不认为能够将“牵引”理解为“约束力”,因为这会退回到一种主体主义的解释思路。“约束力”强调“应该”(ought),即主体应当如何行动或不应当如何行动;而“牵引”强调“合适”(fit)。后者看似仍然从属于主体的判断,实则不然。因为主体并非是在主动,而是在被动地接受“视域”的牵引。例如,普鲁斯特(Marcel Proust)在小说《追寻逝去的时光》(À la recherche du temps perdu)中描写主人公在品尝被茶水浸泡的玛德琳娜小蛋糕时,思绪被牵引回童年时期的莱奥尼姨妈家,一幕幕画面(如“去教堂的小路”)随之铺展开来。正因已逝的世界对主体施加了“牵引”,这些画面才能够浮现。

此外,“牵引”还意味着“进一步的规定”(further determination):原本仅仅模糊地被规定的事物,例如普鲁斯特的童年世界,牵引着主体去进一步规定它。

黄笛:“进一步的规定”是海德格尔使用的概念吗?

刘任翔:不是,它是胡塞尔使用的概念,例如在《被动综合分析》中提到的“可规定的未规定性”(bestimmbare Unbestimmtheit)。

黄笛:我觉得,海德格尔这三小节的内容完全是将胡塞尔的《被动综合分析》和《内时间意识现象学》中的主题揉合在一起,套用在康德的“三重综合”上。

一方面,你将“视域”对主体的“牵引”描述为一种纯粹被动性的展开,从而规避主体的主动参与;另一方面,你又认为“牵引”涉及“进一步的规定”。但这种纯粹被动性的展开恰恰不能够充分地描述我们关于“未来视域”所具有的确定性,毕竟“进一步的规定”不是指向一种随意的规定。在你的例子中也有涉及:当我回忆童年家乡的门时,“导师面孔的突然浮现”会被我判定为不合适,这种判断恰恰意味着主体的主动性参与。因为这不同于做梦:根据弗洛伊德(Sigmund Freud)的分析,梦里的图像当然可以随意地混杂(交织、重叠、掩盖等),无需主体的参与。而醒觉意识不同,醒觉意识必然需要主体主动性地参与,主体需要主动地打开“未来的视域”,毕竟主体也需要为其自身经验的展开负责。

刘任翔:这个问题可以被称之为“意识的发动”(setting-in-motion of consciousness)。根据你的观点,“意识的发动”不能完全被放在时间层面讨论。我赞同你的观点,因此希望在文章的“时间视域”部分中规避对这一问题的讨论。

【注】黄笛的相关观点是在2023年4月28日的时间小组讨论会“时间与自我的必要张力”中系统表述的。该内容尚未推送。

黄笛:但胡塞尔和海德格尔均有谈及这个问题,就像海德格尔也谈“筹划”(Entwerfen)。到底能否在人的“未来视域”部分中规避这一问题?这也是问题。

刘任翔:所以,在讨论“时间视域”时,我们需要明确在何种意义上使用“视域”这个概念。人们通常将“视域”理解为“我(主体)展开的场域”。当然,“视域”的确包含一种视觉隐喻,其定义与“视点”(point of view)有关。按照这样的思路,它也的确是由意识“发动”的。

那么接下来有两种处理方式:第一,为“视域”重新作一种技术性的规定,以规避“意识的发动”这层含义;第二种,直接将“意识的发动”纳入对“视域”的讨论。

黄笛:如果直接讨论“意识的发动”,需要考虑能不能容纳得下这个大课题。

刘任翔:或许在“时间视域”部分,可以为它附上一个说明,即“时间视域”也有主动维度上的“意识的发动”。之后再把主要问题放在第六章(专门讨论主体性的一章)中去处理。不过,我还没想清楚具体需要在何种程度上讨论主动性。在第六章中,我计划论述“时间视域”既有“主动性”(Jemeinigkeit),又有“被动性”(Erschlossenheit),并且“被动性”是“主动性”的弱前提条件。二者之间并没有很强的奠基关系。这样,我就通过“Jemeinigkeit”中包含的自身关系来讨论“主动性”。

【注】在《瞬间与此在》一书中,邓定给出了一种从自身关系出发来解读主体性的模型,并认为这一模型适用于《存在与时间》时期的海德格尔。

18 余论:海德格尔的思想历程

刘任翔:如果各位对海德格尔的康德阐释本身感兴趣,我们可以再找时间讨论。我的文章中主要解读了24 (b)(c)(d)三小节,并未涉及后面的内容。其后的24 (e)小节的标题为“作为主体自由地把自己捆绑在认识的诸先天规则那儿的一般对象性”,它讲到了“一般对象性”(Gegenständlichkeit überhaupt)就意味着开始引入主体自由的问题了,而这是我尚未处理的问题。

黄笛:海德格尔在《康德〈纯粹理性批判〉的现象学阐释》中是按照《纯粹理性批判》的顺序来解读的吗?

刘任翔:是的。而且海德格尔要用24 (e)小节的内容解释康德的“统觉”问题。

黄笛:所以总体上《阐释》比《康德书》内容更丰富吗?

刘任翔:其实各有侧重。《阐释》侧重于从海德格尔自身的视角出发对《纯粹理性批判》做顺序性解读,但也因此只解读到了“先验演绎”的部分,后续内容如“原理分析论”均未涉及。相比之下,《康德书》则更聚焦“形而上学之可能性”的问题,更具论辩色彩。

黄笛:难道你不关心形而上学问题?为什么你觉得《康德书》的问题视域对你来说有点偏离?

刘任翔:我并没有觉得偏离。我在博士论文中论述了海德格尔如何解读康德的“先验图型法” (der transzendentale Schematismus,transcendental schematism),依托的主要是《康德书》和《逻辑:真理之问》(GA21, Logik: Die Frage der Wahrheit)。后者对“图型法”进行了更为细致的解读,比如它里面明确举例说明了“量”这个范畴是如何感性化的。我不太想讨论感性与知性何者更具有优先性,因为这个问题我也没有想清楚。

黄笛:海德格尔在先验问题上有前期的先验诠释和后期的去先验诠释两条路线。你选择了前期路线并计划重构“先验”概念。我好奇的是,为什么你会选择海德格尔对康德的诠释来讨论先验问题?此外,Dahlstrom提出的“海德格尔的康德转向”这一说法与你的研究方向是否一致?他也要去主体化吗?

刘任翔:Dahlstrom是在“先验海德格尔”(transcendental Heidegger)的语境下进行解读的,我在文章中对他的大多数研究给予了积极评价。但由于他所处的时代缺乏对去主体化的先验哲学解释,因而他的文章缺少论辩色彩。

黄笛:你选择海德格尔的“康德转向”来进行先验形式去主体化的尝试,这非常有趣。

刘任翔:康德哲学集中处理了先验问题,因此对于海德格尔的“康德转向”而言,既可以做主体化解释,也可以做去主体化解释。这里有一个论辩的空间。

黄笛:《存在与时间》(1927)出版之后,直到“转向”(以1930年“论真理的本质”演讲为标志)之前,这段时间的海德格尔哲学常常被刻画为一种“Metontologie”(metontology,元存在论)。

刘任翔:在“形而上学是什么?”(1929)一文中,海德格尔探讨了“das Nichts selbst nichtet”(无之无化)与“das Seiende im Ganzen”(在其整体中的存在者)之间的关联。“元存在论”指向海德格尔的后期思想。而“先验转向”则是其前期思想的余波。后期海德格尔主动放弃“先验哲学”的根本原因也在于他意识到“主体化”的倾向始终无法被消除。他对“主体化”的理解并非是胡塞尔意义上的“弱主体化”,而是作为“思维与存在的同一”的“主体主义”(Subjectivism),这一理解根植于他对哲学史的判断。

黄笛:简而言之,“康德转向”延续了他前期的工作,“元存在论”开启了他后期的工作。

刘任翔:对,这一点也可以在年代上考证。1927–1928冬季学期海德格尔开设了“康德《纯粹理性批判》的现象学阐释”讲座(GA25)之后,紧接着1928年夏季学期又开设了“从莱布尼茨出发的逻辑学的形而上学始基”讲座(GA26)。在莱布尼茨讲座中,“元存在论”首次出现。

黄笛:所以先有两个小转向,再有一个大转向。

刘任翔:可以这么理解。但我认为海德格尔思想有一以贯之的内在线索。

黄笛:的确。康德讲座先于《存在与时间》的出版,“元存在论”则稍微晚些。

刘任翔:当时他无法完成《存在与时间》的第三卷。因为,他一直强调作为存在者之一的“此在”,但怎么用“此在”所展开的生存论分析去解释一般意义上的存在者的存在,这始终是无法突破的困境。这个困境意味着先验哲学的路径走不通了。所以海德格尔选择放下“先验哲学”,开启“元存在论”。

黄笛:但不必认为它真的走不通。我们可以把“元存在论”理解为一种先验现象学视角下的哲学人类学。因为,“在整体中”(im Ganzen)所探讨的就是人在存在之中的位置,包括人与植物、动物、环境等因素的关系。但同时“元存在论”又不是在先的……

刘任翔:莱布尼茨讲稿中还讨论了“超越”(Transzendenz)问题。海德格尔不再仅从“此在”去谈论“超越”,而是谈论了不同意义上的“超越”,还谈论了“原初性的无”(nihil originarium)的问题。

One thought on “021|先验时间视域的自主性”