讨论时间:2022年12月9日

领读学者:邓定

录音整理:任逸

字数总计:28400

完读时间:2小时44分钟

引言

邓定:今天我的报告取的题目是“从视域之延展到绽出之开端”,我想对海德格尔整体哲学、包括他的前后期的整体思想中的时间问题,做一个整体性梳理。但是这里面,特别是海德格尔后期的一些时间观,我也还在进一步的思考之中,所以有一些不成熟的地方待会儿大家可以一起讨论。

整个报告分为两个部分。在第一部分我会简单介绍一下海德格尔前期的时间问题,主要是围绕标题中的“绽出”和“视域”这两个基本概念,来讲一讲海德格尔前期是如何解析时间性(Zeitlichkeit)和时态性(Temporalität)的。这两者之间有一些细微的差别,我也会从我的角度给予一定的解释。在第二部分我会梳理海德格尔后期如何反思前期的时间观,特别是从存在本身出发来解释时间问题。这里面涉及到他在《时间与存在》——1962年的一篇演讲稿里面提到的本真的四维时间。海德格尔后期的时间跟前期还是有很大区别的。我最后的结论是,海德格尔后期已经不再从我们通常所说的三维时间的理解出发来去探讨时间问题,也就说他其实取消了传统哲学的包括物理学里面的时间概念。

第一部分 海德格尔前期的时间问题阐析——时间性与时态性

邓定:首先,在谈到海德格尔前期的时间观之前,我们简单回顾一下海德格尔在《存在与时间》的导论第二节就提到过的一般问题的三重结构。当然这里面也包括很重要的存在问题。

| 问题的直接对象 (das Gefragte) | 问题的发问者 (das Befragte,特殊的) | 问题的形式指引 (das Erfragte) | |

| 存在问题 (die Seinsfrage) | 存在 (das Sein) | 此在 (das Dasein) | 一般存在之意义 (der Sinn von Sein überhaupt) |

| 时间问题 (die Zeitfrage) | 时间 (die Zeit) | 时间性 (die Zeitlichkeit) | 时态性 (die Temporalität) |

他区分了三种,第一种是问题的直接对象,第二种是问题的发问者,第三种是问题的形式指引,也就是问题的意义。这个如果放到存在问题的话,在《存在与时间》里面,这个问题的直接对象就是传统形而上学所说的那个——存在是什么。而这个问题的发问者——这是海德格尔特别关注的一点——作为存在意义问题的发问者,就是人,作为人的此在,这个此在在存在者层次上的特殊性,就在于它能够对存在意义问题进行发问。最后还有第三重——存在的形式指引,形式指引也是海德格尔特别关注的一个基本方法,它要指向的是通过此在这样一个特殊的发问者,我们通常所说的这样一个存在,它显示出的意义是什么,这里不再关注存在本身是什么,而是关注存在如何显现它的意义。这是海德格尔关于存在问题的三层解析。

其实这个存在问题的三重解析,也可以用到海德格尔关于时间问题的解析上。传统形而上学其实也是把时间作为了一个在场的对象、一个现成的对象,我们总是问时间是什么。但是海德格尔真正在《存在与时间》里面想要去关注的,是想通过此在这样一个特殊存在者的存在建构,也就是时间性,来去揭示一般存在的时间问题。一般存在的时间问题,在海德格尔那里是想通过时态性来展示。海德格尔换了一个拉丁文Temporalität来表达时态性这个词。从时间问题的这三重区分,我们也可以看到《存在与时间》这个标题的对应关系。所以我整个的关于海德格尔前期时间问题的解析,也是会围绕这三重问题结构来展开。

首先,我们还是先回到海德格尔前期最重要的一部作品《存在与时间》。在导论第八节里面,海德格尔就提出了他整部《存在与时间》的一个基本纲要。而且我们知道这个《存在与时间》也是一部未能完成的作品,这部纲要他可能只完成了三分之一的内容。然后整个《存在与时间》的原计划分为两大部分,第一大部分就是从此在的时间性(Zeitlichkeit)出发来阐释此在,在这里面时间作为此在的存在,也就是去存在、生存。由此出发探索一般存在意义问题的一个超越的视域(Horizont),这个Horizont很关键。所以时间性其实是针对此在的。第二大部分,依时态性(Temporalität)为指导线索,来对整个的存在论的历史进行现象学解析的纲要。也就是说,如何从一个特殊的存在者也就是此在的时间性,进一步能够过渡到或者转化到存在本身或者一般存在的时态性。这是海德格尔早期一直在竭力探索的一个基本问题。所以这里面其实是有个视角转化,到了第二部分,海德格尔是想从存在自身的时态性出发,来对整个存在历史进行解构。当然,这一部分内容在《存在与时间》已经出版的作品里没有完成,整个《存在与时间》里面只完成了第一部分的前两篇,一个是准备性的此在基础分析,一个是此在与时间性。所以今天我是想接着并结合全集24卷《现象学之基本问题》来尝试探索海德格尔早期怎么去解析时间与存在提供一个思路。因为全集24卷也被冯·赫尔曼(Friedrich-Wilhelm von Herrmann)认为是《存在与时间》未完成的第一部分第三篇的某种补续。

在第二部分,海德格尔是要从康德回到笛卡尔,再回到亚里士多德。这里面我们待会儿会介绍为什么海德格尔这么关注康德的图型说。从康德那里大家也可以发现,海德格尔这里有一个副标题是提出时态性(Temporalität)的问题先导。这里面与一般存在相关的时态性是与这个视域图式或者图型紧密相关的。最后是亚里士多德关于时间问题的探讨,其实海德格尔也在全集24卷里面做出了详细的解析,对亚里士多德《物理学》Δ卷217b29到224a17这一部分关于时间进行了非常详细的现象学阐释。

首先,关于海德格尔早期提到的这个时间性问题,大致可以分为四条进路。第一条进路是《存在与时间》里面,从此在的生存论出发,通过这个操心(Sorge)和畏死的现象学解释,最后揭示了此在的时间性问题。海德格尔在《存在与时间》导论第五节和第六节提出了基础存在论的双重任务,第一重任务就是要从此在在日常生活中的沉沦状态出发,进一步解释本真的此在是如何展现的,这是一条生存论的存在论的建构进路;另外一重任务就是要对存在论历史进行解构,展露存在问题的源始根据。那么我们可以发现,其实在《存在与时间》里面,经由操心和死之现象学解释而通达时间性能够初步对应第一重任务,就是从关于此在的生存论的存在论建构来解释时间性问题。

第二条进路,就是我待会儿要着重讲的24卷。24卷里面海德格尔是从这个流俗时间观的形而上学的一个源头——亚里士多德出发,所以要从亚里士多德的一个物理学的时间理解入手进行解构。前面是一个生存论存在论的建构,这里是一个对存在历史的解构,首先是到亚里士多德这个源头处进行解构。然后再解释如何从亚里士多德这样一个物理学的时间理解进而衍生了流俗的时间理解,包括钟表时间和世界时间,最后阐析了时间性问题。所以其实前两条进路不仅可以对应我们刚才讲的《存在与时间》未能完成的第一篇的第三节“时间与存在”,从另外一个角度来说,其实这两条进路还可以对应海德格尔基础存在论的双重任务,一个是如何从此在的生存论存在论建构出发来解析时间性,另外一个就是如何从这个传统形而上学的源头亚里士多德的物理学的时间理解出发进行解构,以此来展示源始的时间性。

后两条进路其实也是对前一条进路的进一步的、具体的一个延伸。第三条进路就是海德格尔前期特别关注的康德,尤其是《纯粹理性批判》的A版,我们在后面会详细介绍为什么关注A版中的先验想象力和时间图型的问题。在这里面海德格尔通过对这个先验想象力的时间图型的现象学阐明而阐释了源始的时间性。第四条进路实际上是一个宗教哲学的进路,或者是一个宗教神学的进路,他是从保罗末世论(die Eschatologie),尤其恩典时刻论(die Kairologie)出发,阐明时间性概念,大家有兴趣可以参考全集60卷。

这四条进路里面最重要的是前两条进路,其实分别对应了两个内容,一个是《存在与时间》里面第一篇海德格尔所要完成的或者计划完成的两个部分内容,从此在的时间性通达一般存在的意义问题,即存在的时态性,另一个就是海德格尔通过对亚里士多德的物理学的时间解构,也展现了如何经由形而上学这个传统的存在论历史的结构来展露存在问题的时间根据。

一 海德格尔关于亚里士多德《物理学》的时间问题阐析

邓定:接下来我将着重介绍海德格尔在24卷《现象学之基本问题》里面如何从亚里士多德的《物理学》出发来展示了四重时间的关于“现在”的一个区分。首先我们回顾一下亚里士多德关于时间问题的经典定义:时间是关于前后运动的被数之数。

其实亚里士多德整个的经典的时间理解里面,至少包含三重结构。首先,时间是关于月下世界的运动的被数之数。这个很重要,因为我们知道在希腊人的宇宙观里面,地球是中心,然后由地球往外扩散,那么地球可以称为月下世界,月上还有相关的恒星和行星组成的这个月上世界,背后还有作为一个不被推动的第一推动者的动力因或神。亚里士多德的时间是关于前后运动的被数之数意义上的“运动”,我们可以从他举的例子来看——一块石头的位移运动,这都是发生在月下世界的运动。那么亚里士多德在《物理学》里面区分了三类运动、四类变化。变化是μεταβολή,运动是κίνησις。κίνησις只包含后面三类变化,即包括量的变化,也叫量的运动,我们可以说一个人头发由多变少,这是一个量的运动;然后颜色由白变黑,这是一个质的运动;最后最经典的就是位移运动,某一个物体从A点位移到B点,但是在亚里士多德的区分里面,这个实体的生成和毁灭不属于κίνησις,它属于一类很特殊的变化,因为在后三类运动里面,它都是基于某一个确定的载体或者实体上——量的运动、质的运动和位移的运动,它们的前提都是得有一个具有同一性的实体。但是生成和毁灭的时候已经涉及到这个实体本身的生灭,所以在亚里士多德看来已经超越了通常讲的运动范畴,所以它属于这种特殊的μεταβολή,不属于运动。

在这个量的运动、质的运动和位移运动里面,亚里士多德谈到时间的时候其实着重关注了位移运动。第二个很重要的就是时间作为一个被数之数指向了某种计数活动,那么是谁在计数呢?所以就引向了很重要的一个计数者的问题。亚里士多德在《物理学》Δ卷14章的时候探讨过这个问题。在他那里看来可能是灵魂的努斯在进行计数,而且大家要注意这个计数活动是一个离散的量,它是一顿、一顿、一顿这么数出来。但是一块石头从A点位移到B点,这个运动本身它是一个连续的量。所以其实在亚里士多德的时间观里面就蕴含着这个离散的数和连续的量的矛盾。

除了这样一个由被数之数所指向的计数者,以及我月下世界的运动以外,还有一个关键的问题就是,灵魂是依据什么在计数,这个计数之数是什么?因为亚里士多德的定义是时间是一个被数出来的东西,那么作为时间单位也就是计数之数的“现在”,它是由灵魂所规定的吗?显然不是,因为每个灵魂具体数数的节奏都是不一样的,那就会出现多种不同的时间,而没有一个统一的现在。那它也不可能只是由月下世界的具体事物的运动来决定,因为石头的运动和一匹马的位移运动,它们的速度都不一样,所以这个统一计数标准显然不是月下世界的运动,也不是一个我们后来叫作主体性的灵魂——当然在希腊人那里没有这么强的主体性的概念——数数的一个活动。在《物理学》第14章里面有介绍,这一个计数之数的现在其实是天体,是月上世界的天体的圆周循环运动。但是,如果只是泛泛地讲这样一个天体运动的话,就会面临一个柏拉图就能提出来一个问题:天体有多个,是不是作为这个时间标准的现在有多重呢?所以在这个里面亚里士多德就特别强调了,它不是指某一个如太阳、金星这种具体天体的圆周循环运动,而是指所有的这样一个天体运动所具有的普遍形式,也就是同一的圆周循环运动。它是在一个形式(εἶδος)的角度去理解这个圆周循环运动,由此进一步可以推演出作为整个灵魂计数活动的“现在”是由这样一个普遍形式来规定的。所以这就可以解释,尽管石头的运动和马的运动的载体不一样,灵魂数数的具体的活动也不一样,但是它们被数出来的数的单位,这个单位“一”是一致的。就是因为有月上世界的天体运动的普遍形式所决定的。我觉得这点很重要,因为这个第三重好像往往在很多注家的解释里面被忽略,在我的目前的研究过程中,好像只有亚历山大(Alexander of Aphrodisias)提到这一点。

那么亚里士多德的这个时间定义,首先面临着至少两重困境,第一重困境就是作为一个灵魂数数的活动,它是一个一顿、一顿的一、二、三,它是离散地数出来的。但是一个位移运动,它是一个连续,所以有数的离散性和运动的量的连续性之间的矛盾。在这里面有一位亚里士多德的注家辛普里丘(Simplicius of Cilicia)给了一个解释,他认为这一对矛盾其实是可以被化解掉的,因为亚里士多德所说的这个时间作为被数之数的活动,它数出来的其实不是通常讲的这个一、二、三这样的一些基数,而是被数出来的连续的一个前后之序,也就是“三”说出来是一个第一、第二、第三,是这样一个前后相继的序列。这个序列它本身是蕴含着某种连续性。前后之序是连续的,但是它又包含了一、二、三这样的一个灵魂的计数活动在里面。所以,当亚里士多德强调时间是一个被数之数并且作为一个前后之序的时候,那么它同时其实能够蕴含了这个灵魂所数出来的计数的离散性和运动的连续性。

我觉得辛普里丘这个解释还是挺有道理。但是,如果说亚里士多德讲的第一重的矛盾还能经由序列来化解的话啊,但他第二重根本的困境很难化解。最根本的问题就在于,时间是关于前后运动的被数之数,这个前和后怎么理解?在亚里士多德的文本里面,这个前和后首先是指空间位置。但是我们知道这个空间位置的A点和B点、空间位置的前和后恰恰是一个共时的,它是可以同时并置的。但是当我们讲一个时间的延展的时候,这个前和后,它是不可能并置的。前一个现在和后一个现在,其实是一个消逝和生成的关系。为什么我们往事不可追,我们在一个时间之流里面总是有一个固定的一个剧烈的流逝。而且这个流逝是不可逆的,不可逆就体现在前一个现在在消逝,后一个现在在生成。所以一个时间延展的前后相继,恰恰是不能被还原到空间位置的某种共时并置上。但是亚里士多德却把它首先通过这种空间位置共时或并置来去理解时间的前后。这一点在海德格尔看来是非常成问题的,所以海德格尔在全集24卷《现象学之基本问题》第19章里面关注物理学时间定义的时候,就着重讲了这个前和后的问题。在海德格尔看来,亚里士多德这里讲的时间是关于前后运动的被数之数中的前和后,首先并不是指同时并置的空间位置,而是蕴含着一个现在视域的延展。在海德格尔对于时间定义的希腊文的德文解释里面,他插入了括号中的话:时间乃是(从前与后的视角被经验到的)运动上面的被数的数。所以前和后不是一个客观的或者实在的或者通过实在被抽象出来的空间位置,而是首先是被此在所经验到的一个前和后的视角。这样一个前和后的视角进一步地可以还原到源始的时间视域(Horizont)。海德格尔显然是深受胡塞尔影响,他是从一个视域的角度去理解这个现在的,所以现在不是某一个空间位置可以对应的几何点,而是一个不断延展的视域。而且这样的一个现在视域,现在是中心,前和后其实是从现在往两边来开展出来。在海德格尔看来,前是一种现在不再(nicht mehr),后可以表示为现在尚未(noch nicht)。所以这跟我们通常讲的从前到后的或者是前后并置的空间理解很不一样。它是以现在为中心往两边去延展的视域。

这是海德格尔关于亚里士多德时间观的现象学解析的第一重,第二重在海德格尔看来,亚里士多德整个时间观里面还有很关键的一点,因为他谈到了作为一个计数者的灵魂,同时也谈到了月下运动里面的载体——一个实在的具体事物。那么灵魂和具体事物的关系,到了近代变成了主观和客观的关系。但是在海德格尔那里,正因为灵魂和运动事物的关系可以被还原到一个此在的存在论的结构里面。所以首先,要探讨的这个时间理解不是发生在所谓以现成方式作为基础的主客二元关系,而恰恰是要基于此在与世界的同源关系,此在是在世界之中存在(das In-der-Welt-sein)。

所以从这个此在和世界的一个同构或同源关系出发,我们再去理解亚里士多德的时间定义的时候,海德格尔就给予了一个新的解释。亚里士多德要讲的这样一个物理学的时间运动,首先并不是源始的时间理解,它恰恰是要被还原到某种流俗的时间领会,这个时间领会里面的第一种就是钟表时间。

二 海德格尔关于流俗时间观的阐释

邓定:什么叫钟表时间?所谓钟表时间,就是此在也就是我们人根据表盘上指针的位移运动,读取每一个现在,以几时几分这种被数之数表达出来的时间。所以大家可以发现,钟表时间在本质上并未完全脱离亚里士多德这个经典的时间定义——关于前后运动即这个指针的运动被数出来的数。只不过后来通过钟表的这样一个精密化,通过现代科技的这样一个进一步的发展,不用我们自己、每一个此在自己去数数了。我们看一下这个表,就能看出是几时几分。但它背后仍然是围绕着这样一个指针的运动来数出来这个数。所以从这一点来看,钟表时间在某一个程度上仍然承袭了亚里士多德关于时间的一个经典理解,即从关于前后运动的被数之数来理解。但另一方面,钟表时间,它作为一个钟表,作为一个器具,却不是简单的一个灵魂作为主体,作为一个指针,这个客体的一个计数,而是发生在此在的一个在世的生存活动里面。我们为什么要看钟看表,按照海德格尔的说法,是因为我们要去做什么事。现在我要开始我的报告了,所以我要看一下这个钟、看一下这个表。所以这个钟表时间,恰恰不是一种客观的物理时间。钟表时间恰恰是基于此在在世界之中存在的一个生存论的时间,尽管这种时间是非本真的流俗时间。

物理时间:p → n → f

钟表时间:← n →

所以我们在这里可以对照一下物理时间和钟表时间的一个区别。在物理时间里面,可以被看作是一个从过去到现在到未来的这样一个线性流逝,单向的一个线性流失。但是在钟表时间这里面,恰恰我们是在此在的一个生活世界里面,我们是以现在为中心往两边开展的这样一个视域。在这样一个生存论的当下,已经同时蕴含了“现在—不再”和“现在—尚未”。我想这是作为视域的一个钟表时间如何从这个物理时间中延伸出来的一个关键,那就是它的基础变了,不再是一个所谓的科学研究意义上的这种计数,而是变成了我们生存论层面的此在的在世活动。钟表首先是作为器具,而不是作为一个客观事物。这个很关键,它是一个上手之物(Zuhandene)。

那么海德格尔进一步从钟表时间再往下,钟表时间又可以进一步在世界时间里面找到根据,这是第二种流俗的时间领会,就是世界时间(Weltzeit)。海德格尔是这么来定义世界时间的,所谓的世界时间。就是我们所盘算以及容让的时间。我们去看这个钟表,是为了要去做什么事,而做什么事总是正当其时的。比如说我现在看这个表,那么我正当其时地正是去做报告的时间。所以在这个世界时间里面,首先它具有一个意蕴性,总是为了做什么的时间,这就是海德格尔讲的世界时间的第一重特征——为了(um…zu…),我们看钟表总是为了做什么事,这个意蕴性就是世界时间的第一重特征。第二重特征就是,我们可以通过这个世界时间的一个意义,然后把它进一步精确化,变成一个具体的日期。比如说古代根据自然气候的变化,结合我们自身的农业生产的活动创造了二十四节气,由此进一步确立日历。这个日历能够确定恰恰能够反证我们这个世界时间是具有一种定期的可能性,就是可定期性。第三,就是世界时间还具有一种张力或者叫紧张性。我们在世界时间里面所探讨的每一个现在,都不是一个精确的几何点或者精确的数字,而是一段绵延。就是海德格尔所说的,这一小时也是现在,这一秒也是现在,完全基于你在日常生活中、在世之中要从事什么样的活动。比如对于我做这样一场学术报告而言,那么这三个小时,都可以被认为是世界时间的现在。如果对于一个百米赛跑的运动员而言,可能那十秒就是一个现在。所以在世界时间中的这个现在,它是具有弹性或者张力的。这是世界时间的第三重特征。那么世界时间的最后一种特征,我觉得也是最重要的一种,就是公共性。那么海德格尔进一步追问了,为什么在这个世界之中的你我他,都是作为此在,但我们彼此之间都能够理解自己的彼此之间的现在?我现在做报告的这个世界时间的现在和比如说你正在锻炼身体这样的一个世界时间的现在,这是两个不同的世界,但我们都能彼此理解对方的现在。在海德格尔看来,这是因为世界时间的现在具有一种与他人共在的公共性。

所以在这里面我们可以再返回到亚里士多德关于这个作为计数之数的现在,作为这样一个标准尺度的物理时间的现在的解释,我们会发现的是一个很好玩的一个事。首先在亚里士多德那里,这样的一个标准尺度是放到了月上世界的诸天体的循环运动里面,而且是循环运动的同一形式。由此,我们拥有某种客观绝对的标准,这是一种物理学的标准。所以不同的位移运动、量的运动、质的运动,甚至某种静止、不动,也都在天体的“现在”标准之下能够得到测量。但是这样的一个物理学的标准建基于时间与运动的关系,由此衍生了后来的物理学时间。但是海德格尔在讲世界时间的现在的标准尺度的时候,他把它还原到了在世界之中此在与其它此在的一个相互理解的一个交互之中,即与他人共在(Mitdasein)。所以海德格尔关于世界时间公共性的探讨,其实已经蕴含了某种潜藏的伦理学尺度,它植根于时间与他者的关系。所以其实我们可以从海德格尔的世界时间的敞开性、公共性里面进一步可以往后面引伸,包括列维纳斯,包括后来的很多思想家,进一步从伦理学尺度来探讨这个时间。我觉得海德格尔在这里又提供一种可能性。

三 “绽出-视域”之时间性与时态性

邓定:由此我们其实已经介绍了三重时间,以及海德格尔是如何从亚里士多德物理学的、标准性的时间定义——时间是关于前后运动的被数之数出发——进一步谈到了它所植根的此在在世界之中存在的流俗时间领会,首先是钟表时间,再到世界时间。 最后,海德格尔进一步从世界时间出发,又揭示了这种源始的此在时间性之绽出。这种绽出具有“绽出-视域”的双重特征。

我们看海德格尔是怎么来解释这个源始的时间性之绽出的。我们首先看物理时间,它是一个从过去到现在到将来的一个线性流逝,至少是那个时代的通常的理解。然后到了钟表时间,它是以“现在”为中心往两边开展,“过去”就变成了“刚才”或者“现在不再”,“将来”变成了“马上”或者是“现在尚未”,即蕴含着现在视域。到了世界时间,这个“现在”就变为我们做某件事情中的“当前化”,然后“马上”就演变为了这件事中将要发生事情的某种操心所蕴含的一种“预期”,“刚才”或者“现在不再”就变成了对已逝之物的持留。在世界时间里面“预期”是具有优先性的,我们总是先进行筹划,然后再去盘算和容让我们的世界时间。在钟表时间里面,“现在”具有优先性,是从现在往两边开展的时间视域。在物理学时间里面,过去到现在到将来的时间流逝具有某种线性特征。到了世界时间里面,其实这三重视域结构已经统一在一起。通过世界时间的预期、持留和当前化进一步去解析它所蕴含的存在论结构,就变成了源始的时间性所具有的绽出结构——走向自身、回到自身、逗留在……那里。这就是源始时间性三维的一个绽出——出离和外现。这是海德格尔关于此在的源始的时间性绽出的三重结构统一体的一个分析。

| 存在论形式 | 将来(Zukunft) | 曾是(Gewesenheit) | 当前(Gegenwart) |

| 本真的样式 | 先行(Vorlaufen) | 重演(Wiederholung) | 瞬间(Augenblick) |

| 非本真的样式 | 期备(Gewärtigen) | 遗忘(Vergessenheit) | 当前化(Gegenwärtigen) |

然后我们可以对照《存在与时间》,此在在生存论上的整体结构是“操心”(Sorge),这一整体结构蕴含着绽出的时间性(Zeitlichkeit),也是这三重结构。“走向自身”本真的样式就是“先行”,“回到自身”本真的样式就是“重演”,“逗留在此在本身那里”本真的样式就是“瞬间”。相对的还有非本真的样式:“走向自身”就是某种关于具体事物的“期备”,“回到自身”就是对于自身的“遗忘”,“逗留在非此在的日常事物、他人那里”就是“当前化”。

所以我们可以发现,在《存在与时间》中,海德格尔通过此在的生存论分析所得到的这个时间性绽出的结构和《现象学之基本问题》里面,海德格尔通过物理学,再到钟表时间,再到这个世界时间,再到时间性的整个结论是一致的。但是进一步,海德格尔在24卷里面还提出了“视域”的问题。为什么这个绽出的三维统一体的延展是一个视域性的延展?在海德格尔看来,这是因为这样的一种绽出,也就是一种自身的开抛(Selbstentwurf)。Entwurf通常被翻译为筹划,其实如果放到存在论结构上面去理解的话,海德格尔其实是要表述这个绽出是一种开抛,这是一个将来维度的、源始将来走向自身维度的开抛。它跟源始过去维度的被抛——实际性,是一对概念,所以我把翻译成自身开抛。那么这样的一种绽出的开抛,它不是毫无方向和漫无目的,因为此在向来已经对自身的存在有了某种先行的存在之领会。也就是说,在海德格尔看来,此在的这样一种绽出和开抛已经事先受到了某种来自存在的一种规定,这种规定就是某种视域性的规定。它是体现在存在之领会里面,尽管这个领会最开始是一个模糊的领会。然后通过海德格尔《存在与时间》哲学活动的这种哲思(Philosophieren)的探明而变成一种清楚的主题化的领会。这里面有个前提,都是因为此在对于存在自身有某种先行的一种领会,这个领会决定了它的这样一种绽出,或者视域性的延展,而不是漫无目的的。所以海德格尔到了后面他进一步要从此在的存在过渡到一般存在的意义问题,即如何从此在这个特殊的存在者的存在,进一步地演进到从存在本身、从一般的存在出发,来对此在绽出的时间性进行规定,进一步对于整个形而上学传统存在论历史进行一个解构,所以在这里面我们仍然可以看到海德格尔未能完成的双重任务。

首先我们先看第一重。从一般存在的视域出发,如何对此在的这个三维绽出进行规定的呢?在这里面,海德格尔其实是借助了康德的时间图型说,他这里强调来自一般存在的一个视域的Schema。视域的图式事先就已经规定了此在绽出的一个基本方向,他把这个叫作一般存在的时态性(Temporalität)。

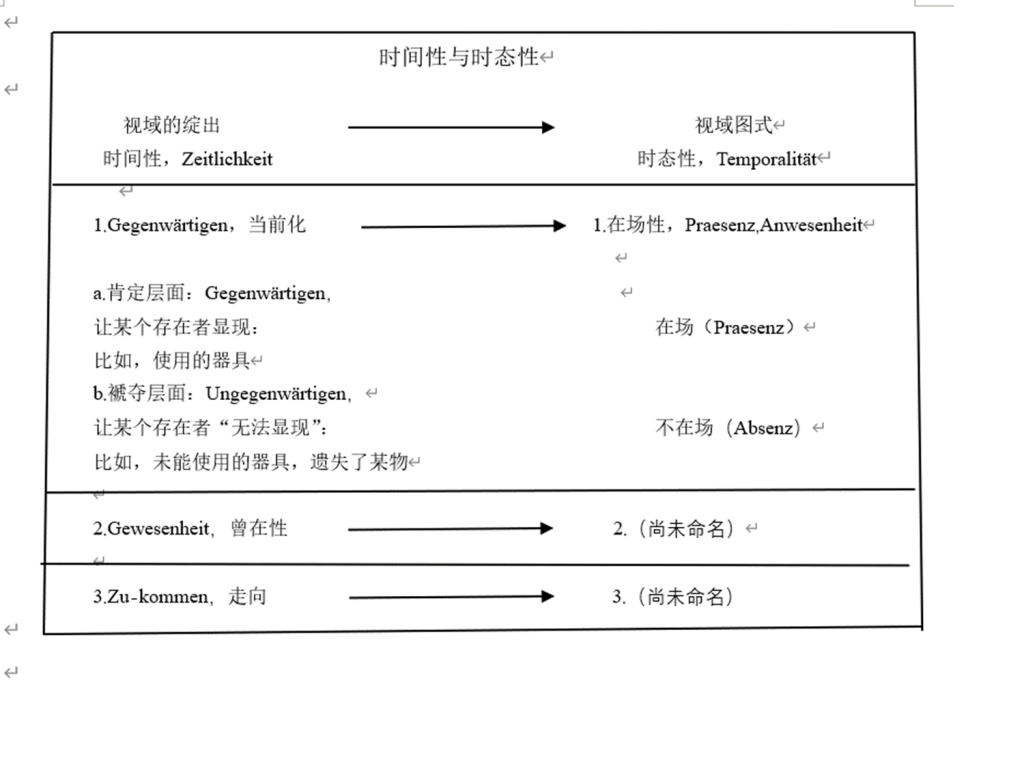

这里我们可以借助托马斯·希恩(Thomas Sheehan)的一个表,我觉得这个表格还是很清晰地展现了时间性和时态性的一个区别。在这里面,从此在(人)的时间性出发视域的一个绽出,很重要的一个环节就是当前(Gegenwart)。在海德格尔探讨时态性的时候,特别关注的就是,不管是上手(zuhanden)还是现成在手(vorhanden),作为此在在世活动之中的与事物打交道的样式,它首先都体现在某种照面,这个照面是以“当前”出场。所以海德格尔也是对这个上手之物的上手性(Zuhandenheit)和当前化或当前性出发进行了解释。那么这个当前性是受到什么样的来自存在本身的视域图式的规定呢?他把这样的一个视域图式称之为在场性(Praesenz,Anwesenheit)。我想说这两个术语实际是表示同一个意思,都是表示某种在场,但是侧重有所不同:当我们讲Anwesenheit的时候,它是从存在的在场性出发,Praesenz是侧重于从时间在场性出发。但是因为这两个在海德格尔的《存在与时间》那里是共属一体的,所以也不能把它完全分开。正是因为此在的这样一个绽出的当前,受到了在场性视域图式的事先的规定,我们才能用上手方式(zuhanden)或者是现成在手(vorhanden)的方式与各种事物打交道。也就是说视域图式的时态性中的在场性为此在的时间性的绽出,至少首先是当前这个环节,提供了明确的方向或者提供了某种来自视域图型的规定性。但是海德格尔在24卷中并未对另外两个时间维度,也就是曾在还有原始将来维度的走向自身,做出某种来自视域图式的明确规定。所以在海德格尔那里有可能是他尚未完成的工作。但是从他目前的文本来看,我们可以发现,海德格尔早期特别关注时间性的绽出,尤其是过渡到一般存在的实在性问题的时候,特别关注这个在场性时态性的视域图型。所以,不妨说整个海德格尔早期关于此在的时间性和一般存在的时态性的相关的阐析,最终都可以落到一个重要的概念上,就是在场性(Anwesenheit或Praesenz)。因为这个概念蕴含了此在时间性绽出的基本方向或者基本规定。这是关于海德格尔早期时间性和时态性的一个初步的一个说明和梳理。

接下来我们看一看海德格尔是如何发生一个转向,来过渡到他后期的时间理解,这里面很重要的一点是,海德格尔前期从此在的时间性的绽出出发,廓清了一般存在之时态性的视域图式,并且从这个视域图式出发,进一步去解构存在论历史。这就是《存在与时间》第二部分的内容,即从康德到笛卡尔再到亚里士多德。但是这样一个思路在后期海德格尔看来,仍旧是基于某个特殊存在者的存在来理解存在本身,而不是从存在本身出发。因为。存在不仅不是存在者,存在本身也不是存在者的存在,所以如何能够不从存在者出发,直接从存在本身出发,来去解释相关问题。我想这是海德格尔后期很重要的转变的一个基础或者前提。

我们再来看早期,那么早期如果仍然是基于这样一个存在者的存在来理解存在本身,相应地其实也是基于了某个时间者的时间,来理解时间本身,这个时间者就是此在,即从此在的时间性来理解时间本身,而不是从时间本身出发。所以这个结果就是,不管是从存在者的存在,还是从时间者的时间性去理解存在本身或者时间本身,都能被还原到了某种在场性上。海德格尔后期要进一步追问,这样的一个“让在场”,就是在场性的可能根据,是如何被允让的,是如何发生的。所以我们可以从另外角度说明,这样一个此在时间性的绽出,不是讲它关于这样一个事先存在的领会,不是视域图式的目的,不是何所往(Woraufhin),而是说时间性的绽出的开端是如何可能的。这是我觉得海德格尔后期进一步要去探索的问题,这个问题就有一个视角的切换,就要从一个特殊存在者此在的存在所通达的一般存在的意义而转换到存在自身的一个自行发生上。所以我们可以看海德格尔后来在1931年到1938年的黑色笔记本里面,他有这样一条笔记:“《存在与时间Ⅰ》是一个相当不完善的尝试,试图进入此在的时间性,为了重新追问自巴门尼德以来的存在问题。”也就是说从海德格尔后期看来,整个《存在与时间》这样一条进路它是不充分或者是相当不完善的,因为仍执着于从某个特殊的存在者的时间性出发来去追问巴门尼德以来的存在问题。那么巴门尼德以来的存在问题究竟是什么问题呢?我们下面进入到海德格尔后期的时间阐释——本真的四维时间。

第二部分 海德格尔后期的时间问题阐析——本真的四维时间

邓定:前面讲了追问自巴门尼德以来的存在问题,这个问题在海德格尔《时间与存在》——1962年的演讲稿里面提到,所谓巴门尼德的存在问题,就是这样的一条箴言:存在就是存在(ἔστι γὰρ εἶναι),海德格尔给出了自己的德语解释:Es ist nämlich Sein,尤其是这个es ist。所以在海德格尔看来,巴门尼德作为第一开端的代表人物,其实具有双重可能:一方面,当他提出“存在就是存在”的时候,他已经洞见了某种es,这个es 是无人称的主语,德语里面有很多这种表达,相当于英文里面的it,这个it不是某种具象化或者是实体化的解释,而是无人称的,它是一个向来隐匿的、隐藏的东西。但另一方面,巴门尼德又把这样一个es理解为了ist,其实就是海德格尔强调的从一个在场性(Anwesenheit)所理解的存在——es ist。所以在海德格尔看来,自巴门尼德以后,整个的形而上学传统都是把存在理解为了Es ist Sein,而没有追问——在海德格尔看来就是后期特别关键的——如何能够“兹有”存在——Es gibt Sein,gibt而不是ist。这是海德格尔要去追问的关键。而且更为严重的是,自巴门尼德往后,特别是自柏拉图往后,甚至把前面这个es都已经给消除了,直接变成了存在存在——Sein ist,Sein变成了主语。所以这就已经把巴门尼德所洞见到的源始的无人称的向来隐藏者逐渐给遮蔽掉,变成了一种完全的在场。这个自柏拉图以来往后的整个形而上学传统,被海德格尔称为遗忘存在。

所以整个海德格尔后期,一个代表作品就是1962年的《时间与存在》。在这篇演讲稿里,海德格尔着重要探讨在场性(Anwesenheit)是如何发生的。作为存在之时态性最重要的一个视域图型——在场是如何得以可能的?海德格尔在这里探讨了在场的前提就是“让在场”(Anwesenlassen)。这个“让在场”同时蕴含了双重结构,首先这个“让在场”包括一个在场者,就是传统形而上学讲的这样一个在场的存在者,但还有一个更重要的前提是这个“让”(lassen)。“让”的意思是如何允让或者“给出”在场性。这里面就涉及到“兹有”存在(Es gibt Sein)的问题。在海德格尔看来,作为在场性的存在,它来源于存在本身,但是这个存在本身不能做任何实体化或者具象化的理解,它实际上是一个空明或者是一个向来隐匿者,是存在本身的某种自行发生、某种兹有。所以在我们谈到这样一个在场性或者三维时间的时候,已经是存在本身遣送(schicken)的“礼物”或者“赠予”(Gabe)。Gabe是和geben对应的,正因为有存在自身的给出,所以相对应的一个结果就是Gabe,作为一个礼物。这个礼物才使得成为作为在场性的三维时间,进一步地再往后就可以延伸到流俗的时间领会,以及通常讲的这个物理学的三维时间。所以由此出发,我们可以发现,作为在场性的一个时间,它是三维绽出的,但它来源于时间本身。所以到es这个层面,这是我最后的结论:这个存在本身和时间本身其实已经可以互换。到这个层面已经不是在通常讲的存在和时间,因为这个es都是一个向来隐藏者。所以也可以解释为是来自于时间本身的一种兹有,当我们说如何兹有时间的时候,这个如何兹有的那个时间已经是一个三维时间,也是作为礼物出现的时间。但海德格尔要进一步追问的是前面的这个东西,这个es gibt——如何有。“赠礼”指向了如何“兹有时间”(es gibt Zeit),这是本真的第四维时间。除了三维时间这才是第一重要的时间维度。

所以从兹有出发的这个存在本身或者时间,因为已经不是通常所使用的作为在场状态的存在和时间概念,所以海德格尔后期为了避免误解,他恢复了古德语的写法“Seyn”和“Zeyt”。我们可以参照全集82卷,海德格尔关于《存在与时间》的批注,这是他1936年以后反观《存在与时间》的时候做的一系列的批注,在批注里面它就明确提出来这两个写法。也就是说,海德格尔已经不是在通常意义上讲的存在和时间的问题意识出发的去理解兹有问题。所以海德格尔把兹有的问题解释为存在本身、时间本身,甚至可以理解为存在的真理本身,真理自行发生的过程是一种“本有”(Ereignis)。本有这个概念也是很难翻的,它在德语中的日常的一个含义是事件的意思,但是海德格尔显然不是在一个通常的事件角度去理解的,“本有”有如下两重含义:第一重含义,它有置于眼前的意思,就是在眼前显现,在眼前发生的含义,源于古高地德语“ouga”即眼睛(参见现代德语“Auge”),“Ouga”这个词始于古高地德语动词“ir-ougen”,中古高地德语动词“er-öugen”和“er-äugen”以及已被弃用的高地德语动词“er-eigen”,上述动词均意指“置于眼前,显现”;第二重含义,是本己居有,这个含义特别重要,这就是为什么Thomas Sheehan和Richard Polt等学者都倾向于把Ereignis翻译为appropriation,有挪为己用或者据为己有的含义,其实就是强调了这个本有的eigen(本己的)和动词“an-eigen”(本有)的含义。

为什么本有是一个本己的占有或者本己的居有?这是因为在海德格尔看来,存在自身的兹有或者本有发生需用作为人之本质的此之在(Da-sein)或者澄明之域(Lichtung),作为存在自身的遣送(schicken)的处所(Ort)。海德格尔要强调的是这样的一种场所——Dasein或者Lichtung,它不是一个完全的在场,而是一个澄明着、遮蔽着的在场,它是包含着不在场的。

我们可以参看这个图,兹有对应的是作为礼物的Gabe,兹有的活动可以描述为本有,本有不是存在自身就能完成的,它需用作为人之本质的这个此在或者此之在,作为它发生的一个场所,当然这个场所也可以叫作林中空地(Lichtung),在这个意义上,其实本己的居有就展现了作为人之本质的此之在,或者是澄明之域对于存在发生遣送的一个应和,一个据为己有,或者一个本己的居有。本己居有所绽开的场域或者处所,这才能让存在显现(Anwesenlassen)。但这个“让显现”里面不是一个完全的在场,不是一个Anwesenheit,不是一个Sein ist,而是Es gibt Sein。

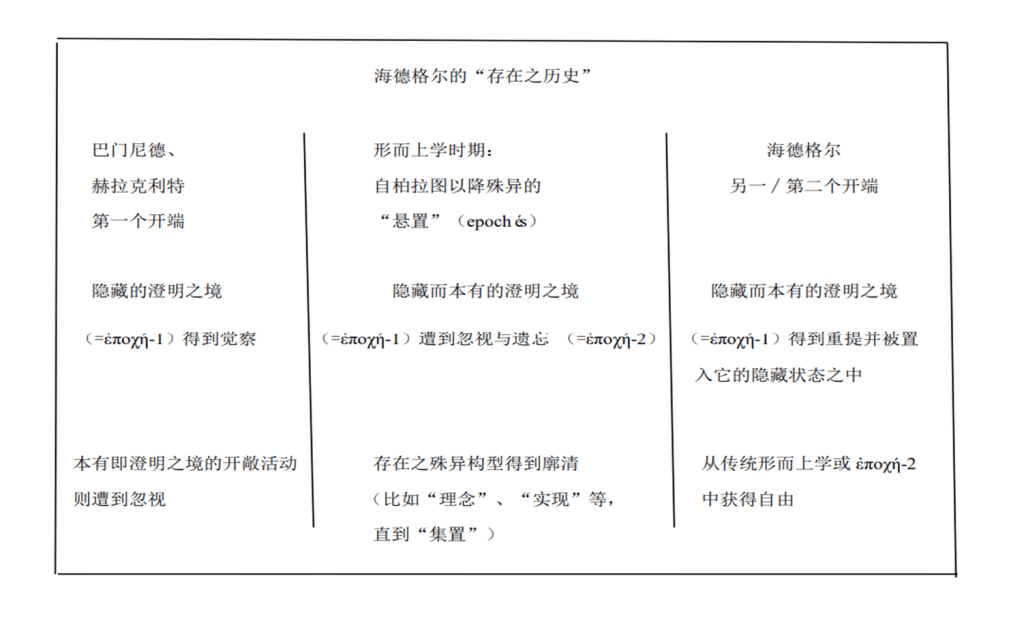

海德格尔为了更好地说明如何从存在自身出发来去解释相关的这个存在和时间的问题,他还特别强调了——在阿那克西曼德箴言里面——存在自身有一种自行抑制的本性,存在自身向来有一种自行的抑制和自行本然的隐藏。所以这个es不能做任何实体化的在场性的解释。海德格尔也把这样的一个自行的抑制称之为某种悬置,当然这个悬置不是在胡塞尔的意义上所讲的关于某种意识活动的一种终止,海德格尔做了新的一个理解,即称之为存在的悬置。存在自身不完全是一种派送、一种显现,存在还有就是自行隐藏的一面。所以从这一点来看,形而上学传统对于存在的遗忘,其实并不是某个哲学家或是诸哲学家本人的疏忽或过错,其实是存在自身自行抑制的一个必然结果,就是存在自身的发生必然蕴含着遗忘存在,所以从这一点来看,存在之遗忘,恰恰是存在自身所派送的一个天命,就是存在之天命(Geschick)。海德格尔使用了许多语词的游戏,Geschick和schicken有一种对应关系。海德格尔想表达的就是对存在的遗忘,不是柏拉图或者亚里士多德遗忘的存在、自己遗忘了存在,或者是有意遗忘。在后期海德格尔看来,就是因为存在自身的一个自行的派送,同时蕴含着自行的抑制或者自行本然的隐藏。所以在这个意义上而言,它的发生总是澄明着、遮蔽着的一个双重的发生,是显隐二重性所共属的发生。在这个意义上存在的遗忘也是存在的天命。所以海德格尔强调我们恰恰要根据对存在遗忘的状态的经验来运思这种存在的悬置,因为我们知道这个悬置到后来还演变成了带有时间特征的时代(epoch)一词,因此,在海德格尔后期看来,“存在之时代本质(das epochale Wesen)居有着此之在的绽出本质(das ekstatische Wesen)”。存在的本质本身蕴含了源始的时间,这个源始的时间就是如何兹有的那个时间,而这样一个时间往外,才能够进一步居有此之在的绽出本质。在这里面海德格尔后期进一步回答了前期没有解释的问题,就是此之在绽出的开端来自于哪里,即来自于存在自身的这样的一个悬置。

其实海德格尔也是沿着这样一个存在悬置的思想,进一步的对传统形而上学进行了存在历史之思的一个解构。这个解构就构成了我们通常很熟悉的两个开端的思想。我们刚才也讲了,在巴门尼德那里,他已经洞见到了一个无人称的es,只不过他是从es ist去理解的es,不是从es gibt,即从本有去理解这个es。所以巴门尼德在这一点上属于第一个开端。而赫拉克利特的箴言里面提到过自然喜欢隐藏自身,他已经洞见到了自然本身的隐藏的特点。所以不管是巴门尼德,还是赫拉克里特,在海德格尔看来都洞见到了存在自身的自行抑制然后自行的隐藏这个特征。所以不难理解,为什么他要把这两个单独列出来,作为第一个开端。还有就是阿那克西曼德,这三个人物。原来隐藏的本有,或者相对应的Lichtung得到了觉察。我这个图是也是借用了一个Thomas Sheehan的图表,大家有兴趣可以参看《理解海德格尔》这本书。但是不管是巴门尼德,还是赫拉克利特或者阿那克西曼德,都没有进一步地洞见到es gibt(本有),所以海德格尔为什么把自己称为另一个开端,就是要回到本有。自柏拉图往后的整个形而上学传统,这都是进一步的地把es ist Sein、把这个无人称的es进一步给遮蔽掉了或者悬置掉,变成了Sein ist,或者存在存在,把存在作为了一个主语。这一点在海德格尔看来,整个形而上学传统都是一个遗忘存在本身的历史,而这种遗忘又是一个存在的天命,它有必然性,这是存在自身的自行抑制所导致的。所以在这里面,整个存在就变为各种各样的在场的情态,或者一种在场者,这个在场者可以是理念,可以是亚里士多德那里的实现,可以是后来的我思,再到康德意义上的理性,再到黑格意义上的精神,再到尼采意义上的权力意志。在海德格尔后期看来,这都是某种存在之天命的一个派送的礼物的一种具体的显现,这个显现都是显现为在场的东西,或者在场者。所以海德格尔把自己称为是另一个开端。另一个开端是通过这个本有、兹有本有进一步回到源始的在存在自身那里。从那里我们才能真正地从传统形而上学,包括近代以来的科学技术危机里面获得解放和自由,因为在海德格尔那里当代的科学技术的本质,也是某种形而上学传统的进一步的极端化。这个Gestell也是某种具体的在场。我们今天很多情况下把人也可以当作一个摆在货架上的商品一样完全显现、完全在场,甚至明码标价,作为一种完全的揭蔽,这都是海德格尔进一步洞见到的危机,我们已遗忘存在自身的被遗忘。我们在当代科技这样一个时代里面,进一步遗忘了存在自身的被遗忘,进一步遮蔽了存在自身的遮蔽。这也是为什么海德格尔把当代科学技术的本质也是纳入到了对整个形而上学克服的一环之中。

进一步地,海德格尔在阿那克西曼德箴言里面最后解释了,这个在场性的前提让在场,其中的lassen如何可能,除了从前面讲的本有兹有,海德格尔进一步对阿那克西曼德箴言进行了特别带有主观色彩、或者个人色彩的“暴力”阐释,但是他解释了这个让在场是如何发生的,这里面涉及到存在的裂隙(Fuge),这个裂隙与在场者的一个嵌合(Fug)。Fuge和Fug是同词根,一个是阴性,一个是阳性——der Fug和die Fuge。孙周兴老师将Fuge翻译为裂隙,它是属于存在自身的一个澄明着、遮蔽着的显隐二重性,在这种争执、斗争中绽出的裂隙。那么这里面就能打开出一个场域,这个场域也叫“之间”(Zwischen),在这个“之间”在场者才能在场。这是从存在本身的这个隐藏特性出发有这么一个过程。那么甚至于像此在这样的一个存在者作为某个在场者而言,从这个存在自身的这一裂隙发生,这就是某种存在本身这个裂隙的一个嵌合。比如说这个阴性的Fuge是强调存在自身的裂隙——之间,然后这个嵌合侧重强调在场者对于存在之裂隙的一个嵌入,或者应和和嵌合。但这种双重的发生,就构成了这个双重的归属,所以海德格尔也称之为“让归属”(Gehörenlassen)。在这样的一个相互的归属中,才能够进一步地让这个存在者存在,进一步就能够把存在理解为在场状态。同时把时间也理解为某个在场的时间者,这一系列后期思想其实都是围绕着存在本身的自行发生,这样一个自行发生是一个隐藏着的、澄明着的双重发生。所以海德格尔后期也把存在自身与人之本质(Dasein或者Lichtung)的关联称之为基础问题(Grundfrage),然后把传统形而上学关于存在的理解,称为主导问题(Leitfrage),主导问题就是把存在变成了某个现成的或者在场的存在者。

最后,我们可以简要地来比较一下海德格尔前期和后期时间理解的一个根本差异。海德格尔前期对于时间的理解,他通过此在生存的存在论建构,以及对于传统形而上学历史的一个解构,所揭示的,都是回到了三维时间之绽出的一个根据,就是在场性。这个在场性,就是海德格尔讲的Sein/Zeit “ist”,这个ist 就是Anwesenheit。在场性从存在层面可以理解为Anwesenheit,时间层面可以理解为Praesenz。但海德格尔后期,他对时间的理解不是讲Sein或者Zeit如何ist,而是讲如何兹有时间,Es gibt Sein/Zeit。这样的兹有本身不是某种在场,是某种本有,或者存在自身的一种遣送Shicken/Ereignis。相对应地,海德格尔前期仍然是从某个在场的存在者出发,或者是从在场性出发,作为时间图式——当前的一个方向的在场性,它能够所对应的一个环节,就是此在时间性中的现在。在场性进一步回到这个此在这个特殊存在者的时间性上。但是如果是从遣送和本有出发的话,本有所对应的是作为一个礼物出场。作为本有的发生场所,存有之真理的发生场所,是此之在,或者澄明之境。

所以大家也可以发现,这就回到我这个报告的主标题了,海德格尔早期更关注的是从此在这个特殊存在者的时间性绽出出发,这个时间的绽出是何所往,含有某种目的论色彩,通往了一般存在的意义问题,所以此在是作为得到了先行领会的问题的发问者出场。但是到后期的海德格尔,他更关注的是此在时间性的一个绽出的开端问题,它是由何而来,这样一个开端问题的视野下这个此之在,就变成了存在自身得以发生得以兹有的一个处所,作为此之在(Da-sein)出现。那么由此我们也可以进一步理解为什么海德格尔早期那么关注向终结存在,《存在与时间》通过对于操心,进一步对于死进行分析,向死存在本质上就是一个向终结存在(Zum Ende sein),这仍然是有一个存在终末论的角度去理解。但是到了海德格尔后期,他从开端处出发——由何而来,进一步揭示了这样一个在场状态可以还原到存在自身与人之本质的裂隙和嵌合,一种让归属的双重归属里面的存在或者时间。最后得出我的结论,如果从海德格尔后期这样一个兹有或者裂隙嵌合的开端处出发的话,那么这样的一个古德语写法的存在或者存有和时间,已经不再是通常使用的存在与时间,也就是传统的三维时间的绽出问题,已经在海德格尔早期所讲的这个在场性里面找到其源初根据,这就是通过一般存在的时态性,这个视域图式所揭示。但如何来兹有存在,或者如何兹有时间,这个问题其实已经属于另一个开端的问题。这就是为什么说海德格尔后期已经消解了我们通常意义上所理解的存在问题和时间问题,但是又从另外一个存在自身的这样的一个发生角度,给予了存在与时间的开端问题以另一种解释,我觉得这个解释还是很有启发的。

第三部分 评议与讨论

1

黄笛:其实我之前自己读这个24卷《现象学之基本问题》的时候就一直有一个很大的困惑,就是这个时态性到底在说什么的问题。我不知道大家读的时候会不会跟我有同样的感觉,就是觉得它很空。从时钟的时间到世界的时间,然后再到这个此在的时间,这一步步你可以感受到、你可以看到他所描述的时间的结构,过去和未来在时钟的意义上、世界时间意义上、此在的意义上是有实在的差异的,你可以理解为什么世界时间它在某种意义上比时钟时间更根本,然后为什么这个世界时间依赖于此在的时间性,为它提供一个更深的可理解性的根基。但是就是到了时态性这个地方以后,就觉得一下变得很空,又加了这么一层,到底是在做什么?刚才那个思路,它是一步步往深挖,就是挖它的这个可理解性的根基或者说可能性条件,然后挖到了这个此在这儿好像已经达到了从这个思路进行深挖的最终的这个点。引入时态性,它好像是这个时间的视域,好像是说就是我们要从此在的时间性到这存在一般的时间性,这个时态性跟那个世界时间到底有什么差别?世界时间它当然也不单独是此在,是包括此在在内的整个的世界,包括世界中的其他事物、自然、社会、他人,都被总括在这个世界的这个结构之中的,都是这个世界的时间。时态性和世界时间到底有什么差异?时态性到底有什么自己的新的理论的贡献和新的思想的内容?海德格尔自己在24卷说到时态性的时候,给人的感觉就是好像引入了一些新的标签,甚至都没有对应着这个过去和将来来给出他的标签,只对是针对现在给这个标签。到底怎么去理解他做这个事情,就是单纯因为他前期的计划破产了?时态性到底有没有什么实质性的新的理论洞见给我们?

邓定:黄老师这个问题特别好,因为这个问题也是学界一直争论很久的一个问题,就是海德格尔这个时态性到底要表达什么?为什么要用一个拉丁文表达时间的这个术语,单独拎出来与这个德语表达Zeitlichkeit进行区分。我这里也是尝试从我的角度给一个解释,我觉得这个解释,至少在我看来,可能相对清晰一点。首先我是这么理解的,海德格尔在早期,强调这个时态性问题的时候,这里面临着跟康德特别类似的一个问题。康德引入时间图式(Schema)的时候,他面临一个很重要问题,就是知性范畴和时空的感性直观形式有两个不同的来源,这两个不同来源的东西如何能够统一到一起?或者如何能够发生关系?如何能够发生作用?知性范畴如何能够作用到感性直观?这里面有一个很重要的环节,是先验想象力,先验想象力通过这个时间图式,进一步作用到了作为内直观形式的时间上。海德格尔在一个存在论层面上面临一个类似问题——如何从一个此在的存在——此在仍然是一个存在者,如何从一个此在这样一个特殊的存在者的存在去通往一般存在的意义问题。因为一般存在,它不能是任何存在者的存在,它跟任何存在者的存在是不一样的。所以当我们讲到这个世界时间,或者讲到这个钟表时间,甚至讲到这个源始的绽出视域的时间性的时候,这仍然是基于此在这样一个存在者的存在在看世界。但是海德格尔早期显然不止于此。这是为什么它不是一个人生哲学,不是在讲此在的一个生存活动里面我们要通过决断成为本真的自己,这不是他的目的,他目的是要通过此在的生存论分析,包括那个形而上学历史的解构,要去揭示一般存在的意义。所以在这里面我觉得海德格尔有受康德的启发。甚至康德也是经常用一个德语再用拉丁文表达不同的区分。海德格尔用的拉丁文表示的时态性,他要解释的就是,正因为此在这样一个时间性,事先就基于或者就拥有对于存在的先行领会,那么来自存在本身的领会——在这个领会在时间性层面上——它的绽出不是毫无目的、毫无方向的。它有来自于存在自身的或者一般存在的视域图式的规定,而这个规定使得海德格尔整个的此在的时间性的绽出得以显现、得以在场。这样的一个视域图式,这是海德格尔要去描述的时态性,也就说这个时态性是跟这个一般存在相关的。但是,我想说这可能也是海德格尔为什么后来改变了早期的这样一个基础存在论进路的原因,因为海德格尔早期的基础存在论里面始终摆脱不了的一个困境就在于,如何从此在这样的一个存在者的存在通往他所要揭示的存在本身,或者一般存在。即便使用了时态性和这样一个时间性的关联,此在的存在总在有某种主体性的痕迹,即便后来在24卷强调了从存在本身或者一般存在的图式出发,通过这个规定来作用到此在的一个时间性的绽出上,即便他想这样强调,但整个的机理仍然是从此在出发的。所以在这个意义上,我是觉得海德格尔早期他的基础存在论仍然面临这样的根本困难,很难真正地实现从此在的存在超越到存在本身、一般存在。这个超越它是很难完成的,尽管他把自己的这样一个基础存在论也称为是超越性的存在论。这跟他后期直接从存在本身的这个给出,作为另外一个思的进入构成了很鲜明的一个对比。就是我的一个解释,当然他这项工作没有完成,没有完成就在于他侧重讲时间性绽出里面的“当前”这个环节,当前环节涉及到与他物或者他人打交道,在这个意义上它的一个图式规定是在场性,包括在场和不在场两种形式。但是对于过去和将来,他并没有给出明确的解释。

黄笛:时态性它是要回答存在一般,存在一般这么空着说它很空,尤其是说到按照后期海德格尔的赠与这个说法,这个存在一般为什么有一个问题?但是我们去看24卷,以及早期其他一些演讲稿,我们能够知道为什么会有这么一个存在的问题。比方24卷里面,前面说存在不是一个系词,然后说这个存在与存在论的区分、存在与存在者的区分,然后说到了传统的存在与本质的区分,以及不同的存在类型、作为自然存在和精神的存在等等关于存在一般的研究,我们可以理解这些问题是对于存在一般的问题。然后我们能够理解,海德格尔从他最初的这些逻辑哲学领域,因为大家知道海德格尔最开始自己是做逻辑哲学,这和胡塞尔很像,从这些逻辑哲学里面涉及存在作为真,这可以说是从形式本体论和逻辑哲学出发为什么会走到此在,他的这个路向我们是能够理解的。胡塞尔走一个类似的道路,他从这些形式逻辑出发,他为了澄清这些基本问题他走到了主体性。然后海德格尔认为胡塞尔对主体性的这个描述有问题,他走到了他的此在。不太清楚的是,要去研究此在当然要研究它本身的这个存在结构,像胡塞尔一样,从逻辑走到了意识,研究这个先验意识的一般结构,这一般结构里面当然很重要的也就是时间性,那对于海德格尔来说它不仅是很重要,而且它是极端根本的。此在它的存在方式就是某种时间化的存在。假设我们同意他这一点,但是仍然不清楚的是说,沿着这个思路,为什么可以再提出一个叫做时态性的东西,能够帮助我们回答之前的那个一般的问题,就是说你提出时态性,这个怎么能够帮我们澄清之前比如存在不是一个系词,有存在和本质的区分,有区域本体论的区分,有自然精神,有真的维度,很不清楚的是海德格尔提出这个所谓的这个先验的视域图式、时态性怎么帮助我们提供新的理解,这是我的困惑的另一种表述方式。

邓定:关于时态性的在场性的进一步的理解,还不能只是在前一重任务,也就是此在的时间性这个绽出分析——生存的生存论存在论建构这一任务上去得到解释。更重要的依这个时态性问题为指导线索对存在论历史进行现象学解析,其实这个结合他后期的思想就更清楚了。他从前面的此在与时间性,通过视域图式进一步通向一般存在,这里是从存在本身的时态性出发进一步从存在历史之思、从整个形而上学传统进行一个在场性的判定。后期在他看来,这就是存在的天命。这个天命里面在场性就具体体现为,柏拉图的理念、亚里士多德的实现、阿奎那的存在、笛卡尔的我思,再到康德的理性,再到黑格尔的精神,再到尼采的权力意志,甚至到当代科技那个座架,这都属于从时态性、在场性出发,从存在本身的一个历史进行解构。其实海德格尔未能完成的整部计划在他其他的作品里面,相互补充去看的时候,就会发现它有一个继承性。比如说《时间与存在》里面从时态性揭示的这个一般存在的视域图式在场性,在他未能完成的第二部里面应该是要得到具体的展现,比如说康德的图式、笛卡尔的我思,再到亚里士多德的时间。为什么没完成,甚至到1957年的《存在与时间》导论也放弃继续补续,根本原因是在于他可能从早期此在出发的这样一个基础存在论,还是没能够真正实现从存在本身出发的进路,所以他后期直接从存在本身出发,不是从时态性出发,而是从存在本身如何兹有——es gibt这个角度出发,来对整个存在论历史进行判定和解构。

2

刘任翔:邓定老师的报告非常全面。即便是一个完全没有接触过海德格尔的时间学说的听众,也能够摸清问题的来龙去脉了。我自己研究的领域与这次报告的主题非常接近,所以我想提一些从我的角度出发比较想问的问题。请邓老师也看一看这些问题是不是值得问(fragwürdig)。先前黄笛老师的评论,关注的也是时态性是不是一个值得问的问题。“Fragwürdigkeit”在海德格尔那里也是一个很重要的方法论概念。

我的第一个问题是延续黄笛老师的问题。如果我们把海德格尔前期的任务限定于通过此在的时间性(Zeitlichkeit)来解释我们日常遇到的种种时间现象,那么他的工作似乎已经完成了,其完成形态会非常接近于William Blattner在《海德格尔的时间观念论》(Heidegger’s Temporal Idealism)里解读的:时间性基于此在的绽出——说完了。这是一个自洽却未必完备的理论。

但是,如果海德格尔觉得该理论需要进一步的修改、乃至增添,以至于他在《存在与时间》的阶段就需要在此之外再去谈论所谓时态性,就说明海德格尔本人对所谓“时间观念论”(此在之绽出使得时间现象的时间性得以可能)是不满意的。所以我觉得,在邓定老师的报告里可能有一条隐藏的线索,即“时态性”构成了海德格尔前期向后期转变的引子。也就是说,在这个概念之中已经有一个征兆,而其后期思想可看作对这个征兆的展开和再思考。

在提出时态性概念的时候,海德格尔仍然是在先验哲学的框架和语汇里工作。他说的“视域性的图式”(horizonal schema)等等,都是先验哲学里会出现的概念,根源在康德哲学。而后期海德格尔的言说,就完全撑破了先验哲学所说的“可能性条件”的框架。

但是,我对于这种转换本身有一个疑问,体现在两种表达之间的转换上。我们刚刚说,在追问时态性的时候,海德格尔要从此在拓展到存在一般(das Sein überhaupt);但是,等到他后期再谈存在的时候,他用的都是存在本身(das Sein selbst)。他的用语本身已经经历了一个转换,甚至会把Sein写成Seyn。

我的问题的第一半就是:这个转换是不是值得关注;从das Sein überhaupt到das Sein selbst,发生了什么?问题的后一半则是关于海德格尔前期到后期的转换。邓老师说到,后期海德格尔认为前期的自己仍然是从存在者的存在来理解存在自身。但是邓老师基本上把这里所说的存在者细化成了此在(Dasein),据此,海德格尔说的就是基于此在的基础存在论(die fundamentale Ontologie)的局限性。但是我们看到,他前期通过时态性概念已经在试图突破基础存在论的局限性,包括他那时已经会提出“元存在论”(Metontologie)的问题。是不是说,在其思想真正的成熟期,海德格尔不仅要突破基于此在的存在理解存在本身的做法,而且甚至要突破基于任何意义上的存在者的存在来理解存在本身的做法?也就是说存在本身不再是存在者性(Seiendheit)。他需要以更为动态、或者更为本源的方式去理解存在自身。

邓定:首先关于第一个问题,其实也是我特别想强调的,就是海德格尔前期讲的Sein überhaupt,这个überhaupt其实特别难翻,有翻译成“本身”的,也有翻译成“一般”的,但我想强调的是我们可以从词源学入手,haupt指的就是“首”,überhaupt就是超越了这个头。据词源学考查,当我们要数一群牛的时候,最开始还会一个一个地数,一只两只三只四只五只,但如果牛群太多的时候,可能后来我们就会跳出这个具体的牛的数量,说这是一群牛。überhaupt是基于这样的一个具体的存在者往上,但是它又超越了任何一个具体存在者。换言之,überhaupt这个词本身所要表达的含义,它是从存在者的存在出发,但是它也不是任何一种存在者的存在。但我也觉得这是海德格尔早期最麻烦的一点,到后期它就不再用这个Sein überhaupt,他直接用了这个存在自身,而且是强调的是存在自身的隐藏。也就说海德格尔曾经用了好多个表达,他就是用ohne Seiende,也就是说我们能不能抛离或不用这样的一个存在者来去思存在本身,所以这个存在本身已经完全不是从任何一个存在者的视角去出发来理解这个存在本身。我想海德格尔关于Sein überhaupt和Sein selbst在使用上确实是有差别的。然后到了后期,甚至有的时候把这个存在自身,为了避免误解直接用古德语,甚至有的时候直接在这个Sein上面打个叉——划叉的存在。这些都是想说,这样一个存在,已经不是我们通常所理解的,或者他早期所理解的从存在者的存在出发的存在本身。

第二个问题就是你提到的这样的一个存在者的存在,我刚才解释是从基础存在论出发,我完全同意你的观点,这样一个存在者在海德格尔的后期不一定只是此在,就是任何一个从某个存在者的出发的存在去理解存在本身这样一种尝试。因为确实像你提到的这个元存在论里面讲到这个存在者整体,海德格尔更关注的就是这样一个存在者状态,或者存在者性,这个并不等同于存在本身。所以这个存在者当然不仅仅只是指此在,如果你扩展到基础存在论之外的领域的话。所以在学界里面,关于《存在与时间》第一部分第三篇《时间与存在》究竟属不属于基础存在论的范围,这是有争议的。有学者认为这个基础存在论就只包含第一和第二部分,不包含第三部分;有的认为基础存在论应该包含整个一二三部分。我想这个争议和你刚才提到的这个问题应该是有关系。

刘任翔:我听下来的感觉是,后期他甚至不想让思考从任何具体的存在者出发了。因为überhaupt的意思还是从具体存在者出发,在思想的过程中再抽离这种具体性。

下一个问题:邓老师提到,时间在海德格尔的后期思想里也被写成了古德语形式Zeyt,于是它变成了一个与我们通常谈论的时间(Zeit)处于不同层面的概念。那么,第一,他通过Seyn谈论的东西,好像只通过Seyn谈论就行了,似乎用不着再引入Zeyt的概念。引入后者的必要性何在?

第二,如果说后期谈论时间谈的都是Zeyt,那他究竟是“消解”了时间问题,还是“回避”了时间问题——就是说,他觉得他已经讨论完了时间问题、不用再讨论了,现在该讨论那个“何所来”的问题?

邓定:第一个问题我也觉得很好。就是为什么你看他讲es gibt的时候已经不在传统意义上的存在和时间意义上去使用了,为什么还要用个古德语来说明,并且还用了两个概念,一个是Seyn另一个是Zeyt。我的理解是这样,首先因为像我们通常理解的这样一个作为在场性的存在Sein和时间Zeit,它都是作为礼物是被给出的,然后现在海德格尔要进一步强调的是这样一个给出者,他是这样一个给出的活动,而且他也强调这个给出者是一个向来隐藏着的或者自行抑制着的,是澄明和遮蔽的双重给出。所以在这个层面上,这个es或者es gibt,你既可以把它叫成Seyn,也可以叫作Zeyt,还可以把它叫存有之真理(Wahrheit),这个Wahrheit和我们后来讲的作为揭蔽、作为在场的那个真理,或者作为一个命题真假的真理也完全没有关系。甚至你也可以把它叫作时空统一,因为它作用的场所也有某种源始空间性。所以在这一块儿,我是觉得海德格尔有的时候是在从不同的角度,他就会用不同的这样一个表达来区分,我觉得他区分的是说我们对这个es gibt,可能我想要去讲的角度不一样的时候,那么这个概念就不一样。比如说,当我想要讲Sein是如何兹有存在的时候,在这个层面上,那我肯定用的概念要是跟这个存在更接近,那就是古德语的这个存在;但如果我要探讨的问题es gibt Zeit,如果是给出这个时间的时候,我想在这个角度下,那么肯定会选择跟时间更相近的概念Zeyt。如果我要探讨的是一个跟真理有关系的,跟揭蔽有关系的,就是如何能够兹有真理的问题,这个时候他会使用Wahrnis。所以我觉得他之所以分成了不同的概念,可能是跟探讨往下的问题是有关系的。但是在一个源初的es 或者es gibt 的层面上,我的理解是这些概念可以混用。

然后第二个问题就是你说海德格后期到底是消解了时间问题还是回避了时间问题,我刚才是说他好像是消解了,这个描述可能有点不严谨。我的理解是,海德格尔后期的整个的问题的视角其实已经发生了根本性的转变,因为在他看来这个早期的三维时间绽出的问题,不管是从物理学的,还是生存论或者到这个在世活动,再到这个生存论存在论结构上的时间性的绽出,他到最后都给出了一个基础性的回答,这全都是由于某种在场性。所以他后期我的理解是没有在探讨通常讲的三维时间,或者是物理学时间的这个根据问题。他进一步要探讨的是Anwesenheit,这个所谓叫视域图式里面时态性的当前,这样的一个方向的在场性是如何可能的,Anwesenheit是如何发生的?因为Anwesenheit本身就是一种在场存在了。所以当你还从在场存在去理解这样的一个存在的时候,或者理解时间的时候,也没回答问题。所以当你要问这个在场性是如何发生的时候,它的开端问题就是回到另外一种不同的思路里面或者不同的提问方式里面去。因此海德格尔首先问的是es gibt,他也是从一个语言学的现象、无人称的表达式,来去进行理解,你也可以理解为一种暴力阐释,在我看来,他是借助这种语言分析揭示在场性的开端处,它的整个提问方式不能是以往的这种提问方式,也就是“是什么?”或者“如何在场?”,而是要从“如何兹有?”的角度理解,这里面其实还是带有某种神学意蕴的。有的学者就特别要强调海德格尔后期讲的本有(Ereignis)跟这个耶稣基督道成肉身的这样的一个神学事件之间有某种内在关系。我觉得从一个角度可以去理解,就是不管是这个本有还是这个所谓的神学事件,它都是某种不可知的、不可理知的、突然的某种隐藏着的这样的一种降临或者一种显现在场。它不是一种完全的在场。所以你会发现到后期他的此在整个的一个基础的作用发生变化了,他早期也讲此在,也讲此之在,但他早期此之在实际上是在有某种主体性痕迹的,就是通过此在的这样的一个生存论的建构来去揭示一般存在意义问题,作为存在问题的一个主动的发问者。但他后期这个此之在是作为存在自行发生的处所,它实际上是一个被动的或者应和着的,它是一个持守、一个存在的牧人。存在自行发生着,那么此在的作用上是持守Lichtung这样的一个场域,或者是这样的一个开敞空间,这样存在它得以可能显现。这样的一个转化,其实到后期Lichtung或者Dasein不再只是说我们之前讲的这个某个特定的存在者,它变成了不能脱离存在自身发生的某种场域或者某种处所,它是跟存在自身的自行发生是紧密绑在一起的。而其实他早期的此在和这个一般存在还是有某种脱离,尽管他想从此在的存在去通达一般存在的意义。但是此在还是一边,一般存在是另一边。中间总是有某种弥合不上的东西,感觉是两个来源。就和康德一样是类似的问题,海德格尔也想通过图式试着来弥合,但显然这个弥合可能他后期也觉得是不成功的。

刘任翔:如果说海德格尔后期想要解释的是“在场性”(Anwesenheit)的来源问题,而不是时间之三重绽出(die dreifaltige Ekstase)的来源问题,那么可不可以认为,“在场性”已经不再能够依据三重绽出中“当下”那一维来理解了;相反,在场性是那三重绽出的基础,或者是完全不同于后者的东西?

再者,在此转换的语境中,是不是他前期说的“向着终结存在”(Zum-Ende-Sein)、向死存在(Sein zum Tode),已经不再是时间问题的核心了?也就是说,向终结存在这种以未来为导向的时间解释,只是在一种基础存在论、乃至生存论分析(Existenzialanalytik)的语境里才成立?

邓定:第一个问题,在后期Anwesenheit肯定不只是这个视域图式中只针对当前这一维的,因为在时间性绽出里面,这个当前,还有走向自身、回到自身,时间性绽出本来是统一的。只不过海德格尔明确标明了的视域图式是Anwesenheit。当然这个Anwesenheit同时也蕴含了其他两维。然后我更想说的是他后期把这个Anwesenheit不再只是作为这个三维时间的一个根据,这个他早期已经完成了,那么他后期进一步要说的是Anwesenheit作为一个礼物是如何可能的。在他的后期的时候,这个在场性,他是从礼物或者赠礼的角度去理解的。那么这个Gabe就肯定就跟es gibt或者本有是分不开的。所以这里面就涉及到此之在或者Lichtung,作为一个场所,在一个场所里面才会出现一个在场者,让在场者得以可能,Anwesenheit才得以发生。

第二个问题,我觉得海德格尔早期的这个有限性(Endlichkeit)更好的翻译是有终性。海德格尔早期也是从此在这样一个存在意义问题的发问者存在者出发,所以从这样的一个此在的存在出发的时候,那么它的整个生存、去存在就表现为了向终结存在,这尤其可以体现在这个对于死的分析。死亡作为悬临,然后这个向死存在就是一种向终结存在,这个死揭示了我们生存的有限性,这个有限性,其实是一种有终性。但是他后期当他回到开端问题的时候,从存在自身发生的时候,这个有限性揭示为我们作为一个Lichtung、人之本质、林中空地,作为此之在的这样一个处所的时候,它本身不可能是让这样一个存在本身完全显现。后期的有限性,更多指的是一个作为存在近邻的这样一个牧羊人、持守者,作为一个持守者的有限性。作为一个蕴含着不仅是在场性,还蕴含着源始本然的遮蔽性,在存在与人之观念里面,蕴含着源始的这样一个自行抑制、自行遮蔽。这个遮蔽揭示了人的这样的一个有限性。所以他后期的有限性其实是在存在本身的这样一个视角下,然后与人之本质发生关联的时候,出现的这样一个有限性。而早期是从此在、从自身出发来与这个存在、一般存在发生关联时出现的这个有限性,这个有限性还是带有比较主动或者比较积极的色彩。向终结存在,有决断的问题。但在后期其实是从一个他者的角度——如果你再换另外一个表述的话——当然海德格尔的他者比较模糊,就是说是从一个存在本身的角度规定此在的有限性,所以你看他在后期讲那个讲死的时候,是在天地人神的四方游戏里面讲人这一环叫终有一死者或能有一死者,然后神是一种神性,他是在神与人的关联里面揭示,所以我觉得这里还是有一个很大的转变。

3

黄裕生:我觉得谈的很专业,看的书很多,这个很好。把问题很多问题都呈现出来了。刚才两位老师提的一些问题,我觉得有的也是我想提的。所以我也没有想提更多的问题。这里面我有个担心的是,过于强调海德格尔的早期,也就是《存在与时间》以及后面的工作的一个不同。好像他完成转向了,甚至思想也变了。这个可能不一定是邓定自己想表达的,但是你的谈法我听下来就是这两者好像完全是断裂了。我觉得这个是所有研究海学当中的一种观点。特别这个观点,最早就是在美国海学当中的一个观点。但实际上是不是这样呢?我是一直持怀疑态度。因为从我自己的阅读的经历来说,我阅读的时候从来没有区分早期和晚期,从《存在与时间》到《同一与差异》、《论真理的本质》、《论根据律》、《论技术问题》,包括Ereignis论文集,我的理解是这不是一个断裂的问题,而是一个转向、转换视角的一个问题。也就说,从一个特殊的存在者来理解Sein的问题,就他的写作计划来说本来就有一个换角度的问题,就从Dasein到Sein,再从Sein来讨论时间。这个本身他在《存在与时间》的写作计划里边他就已经确定下来。所以这里边是不是说有思想上的一个断裂,前后期有那么大的差异,我是一直持一种怀疑的态度,包括你分析的这个es ist和es gibt,这的确是要从另外一个角度,也就是从存在角度来讨论问题,但是不管是从es ist 还是从es gibt来讨论、来说明Sein的问题,都无法离开Dasein,也就是他用Lichtung这些概念来表达的,没有Dasein就没有ist。至少我们无法离开Dasein来讨论Sein的问题。这也本来是自康德批判以来确立下来的,即不找到一个可靠的基点,也就是transzendental这个层面上的东西,你谈一切问题根本都是独断论。所以你不可能说,我海德格尔终于找到了一个Sein,然后从Sein出发讨论所有这些问题。这肯定不是海德格尔的想法。因为这是德国哲学,特别是康德之后,德国人是非常自觉的。所以有的海学研究,好像是后期为了避免这个主体性,完全从Sein出发,这种说法字面上都能找到根据,但是我觉得这完全偏离了。所以《存在与时间》里边从Dasein讨论时间问题和Sein问题和后面从Sein倒过来讨论时间问题,也就是你特别提到1962年的一篇演讲稿《时间与存在》,这是有代表性的,因为他把题目书名倒过来,他不是随便弄的,他是有他的考虑的。我看他自己对这个问题的交代就是本来这个问题就是循环的,而不是突然想《存在与时间》写不下去了然后变了。写作计划变了不等于整个思想变了。

这里面时间三维还是四维,Anwesenheit与《存在与时间》讲的三维是不是就没有未来的维度,还是说《存在与时间》的本真时间是一个统一性的?后面讨论Anwesenheit是不是就没有未来维度了?这些都是一个问题。为什么后续虽然不提Dasein或者很少提,但他始终用一个会死者的概念。能够成为Sein的守护者的恰恰是一个会死者是他很强调的。会死者就是《存在与时间》所讨论的有终结的或者说有限的存在者。

陈群遥:关于存在“存在”(Es ist Sein)与“兹有”存在(Es gibt Sein),海德格尔前期依然基于存在者的存在来理解存在本身的,那么在Es ist Sein里面虽然是想要强调追问本身,但是也必须事先预设了Sein的存在,所以这个偏重结构可能始终是在Sein身上。然后后面的兹有才是完全转到前面的es gibt上面, 这样才会形成一个比较强的反转。但是我又会觉得,它依然是有延续性的,因为前面是在追问存在者何以存在,有一种朝向于追问实体的那种感觉,他可能在追问实体何以存在。然后到了后面那个兹有存在的话,它有回归到主体,就是又要强调Dasein的问题。这样的话它就却又形成一个圆环,它不会有那么强烈的断裂性,但是偏重又确实是不一样的,这是我的第一个问题。

第二个问题,您刚才在讲座中讲到巴门尼德和赫拉克利特他们对于存在的理解会有比较隐的那一面,然后从柏拉图这边开始比较强调像理念这种比较显的一面。但是我希望您能帮我梳理一下,就是海德格尔他何以觉得这两者有如此大的区别?因为柏拉图的理念,比如说像《会饮篇》讲美本身这种理念,它是苏格拉底借助狄奥提玛这种女祭司的身份说出来的话。就是实际上它是很模棱的,并不是一个理性的、绝对的把握。总是会存在着那种隐微的、不可捉摸的层面。巴门尼德和柏拉图以后真的有那么大的区别吗?后面的这些所谓的旧形而上学家,也没有说要给这个理念本身下一个定义,这本身也是不可定义的。所以我不明白为什么要这么强调他们之间的区别。

邓定:第一个问题,在海德格尔那里巴门尼德是一个比较特殊的人物,他毕竟是在第一个开端,所以第一个开端里面带有某种双重性。首先他洞见到了海德格尔想要强调的这样一个本有维度,因为他发现了这个es。但是他对这样一个es是从ist的方向进行规定的,在海德格尔看来就衍生了后来整个形而上学传统里面所讲的在场状态,因为ist本身是带时态的,但是这个时态不能简单从一个物理学的时间去理解这个现在,这个现在是本身上是带有完成态的特征,它是一个已完成的现成在场。所以巴门尼德本身是有这样一个双重特征。所以他才被海德格尔誉为第一个开端。但是自柏拉图以后的整个形而上学传统,为什么叫对存在的遗忘呢?是因为他们不是在Es ist Sein这样一个方向上去追问,他们是在Sein ist,他们把这个es给取消了。在Sein ist的传统里面,隐藏的这一面就全都被取消了,我们追问的是“存在是什么”,存在变成了一个存在者。这是海德格尔要强调的,所以我同意你说的,这个es ist和兹有,它实际上本身就构成了一个转向。所以为什么海德格尔仍然不满足巴门尼德和赫拉克利特的第一个开端呢?是因为他要从es gibt出发来理解这个存在问题,所以这是他的另一个开端的原因。

在这一点上,我补充说一点,可能是我整个PPT的表达过于想突出海德格尔前后期的差异了,因为我想突出他后期取消了三维的时间问题。但其实我是同意黄老师的观点,包括Sheehan也是个看法,海德格尔前后期只有一个进路的转变,没有一个根本意义上的一个问题的转向,或者问题的一个那么大的一个根本差异。尤其是此在前后期都是作为一个很重要的一个着眼点。但这个着眼点不一样的地方,我的理解是它早期实际上是这个此在是作为一个起点,作为存在意义的问题的发问者,然后开始去追问这个存在本身的,而后期这个存在是作为存在本身所需用的一个处所而出现,所以他后期的整个起点是存在本身,不是此之在。但是他始终都是要强调此之在。

第二个问题,你提到的柏拉图的问题,海德格尔它主要是早期,对柏拉图的这个理念(Idee或者eidos),因为它的希腊词根有“看”的意思,所以海德格尔在这儿把它翻译成Aussehen,某种外观。某个存在者能够显现出来,是因为它分有了某种理型,这种理念的型式是一种Aussehen,是一种外观。这个外观是一种在场。但是我之前有篇文章其实也想讲这个问题,其实柏拉图在海德格尔转向之后也是有一个不同的看法,特别是30年代关于柏拉图真理问题的阐析的时候,尤其是关于《巴门尼德篇》“瞬间”问题阐释的时候,他对这个理念的理解又有了变化,不再把理念仅仅理解为一种在场状态或者外观,而是理解为了某种指引哲学家走出洞穴,然后走出黑暗奔向光明的一个指引性的光亮。他是从那个指引性的光亮出发去理解这个善理念。所以哲学家走出洞穴并不是最终的目的,这个光亮同时也意味着他要重新再返回洞穴,所以他在中期理解柏拉图的真理问题的时候,这个理念具有某种使得哲学家先走出洞穴再返回洞穴的转向的功能,或者有这样的一个斗争的功能。其实这个功能已经很接近他对第一个开端的描述。海德格尔对柏拉图的理解确实前后期有变化,但是至少在海德格尔早期,他仍然是把柏拉图的这个理念论认为是在场的形而上学,但当然在场形而上学不是海德格尔自己提出的,是德里达的总结,但是你可以把它称为以在场状态为特征的形而上学传统的鼻祖。