讨论时间:2022年5月6日

领读学者:成果

录音整理:成果

字数总计:8900

完读时间:50分钟

问题1

时间不在诸神之中(赫西俄德《神谱》)

成果:我们探讨“时间”的形象在希腊神话和早期犹太教中经历的三个阶段:1)隐没在宇宙创生论的背景中;2)在创世秩序中摆动;3)被确定为被造物。

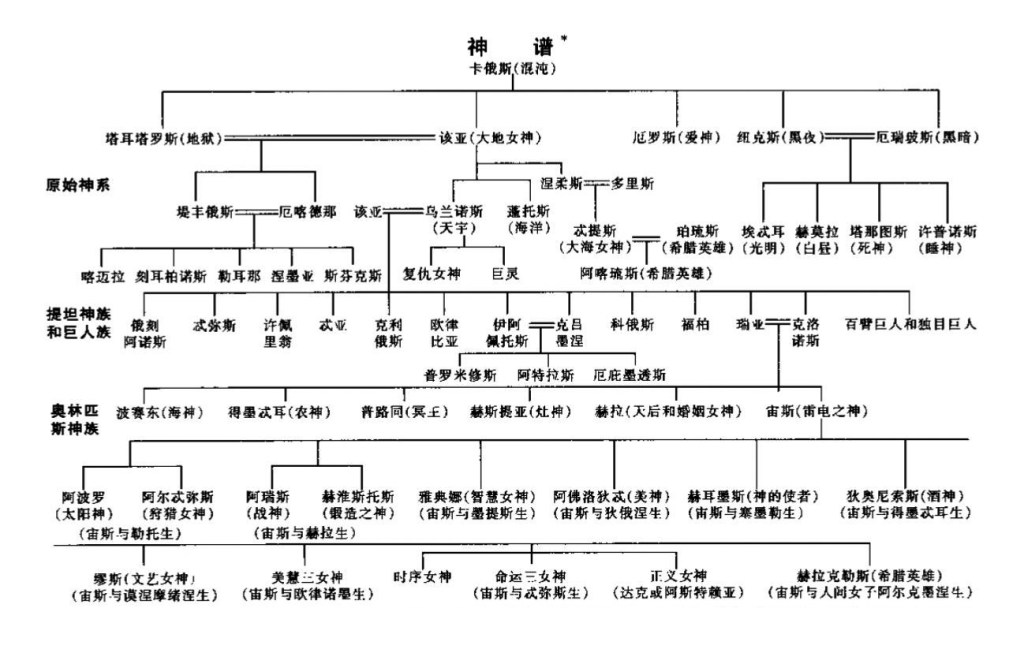

在赫西俄德的《神谱》(约公元前730–700)中,宇宙或世界的形成与诸神的最初生成和繁衍有关,体现了某种宇宙起源学说。最初生成的神是卡俄斯(裂缝,Chasm),之后是大地盖亚、爱欲爱若斯。最初的神是生成的,不是被创造的或进行创造的;这是个自然生命产生过程,没有更高的超越者的意志参与。

此外,最初的其它神并非从卡俄斯中来,而是相继独立地自发生成。之后就是一段无节制的生殖力发挥作用的时期,诸神相继诞生,我们熟悉的自然世界逐渐形成。

注意《神谱》中的时间标志词:“最先”(生出乌拉诺斯);“后来”(大地与天神欢爱)。同样,“随着时光流逝”;“随波漂流了很久”。

这里,时间词不是专名化的,因此不是一个神;时间消融在背景之中。取而代之的,是时间(在盖亚和乌拉诺斯的时代)被用于表述一种家族联系:大地–天空–海洋,是对应出现的、修辞性的:“最先”和“之后”将天神和海神纳入一个秩序——他们都是大地的嫡系。“随着时光流逝”和“随波漂流了很久”,讲述了天神为海神和大地消化的过程。

黄裕生:第一个神卡俄斯是“裂缝”的意思,这很有趣。为什么要先有裂缝?这其实是一个哲学问题。裂缝打破了混沌,有了裂缝就是有了空间,后边的东西才能出来。

另外,希腊神话有的是“生”而非“创世”的观念。在这一点上,中国和希腊很像。中国哲学中就有个概念叫“生生”。

刘任翔:创世“之前”的状态,是没有裂缝的状态,是完全没有余地的。没有余地,就很难有“开端”。

任逸:我觉得这里在时间上最先的应该是裂缝,但在逻辑上最先的(“根基”)却是大地。裂缝本身不是存在的根基。这一点也很有趣。

问题2

时间的专名化和摇摆;宗教向一神教演进的必然性(俄耳甫斯教的神谱)

成果:赫西俄德大概生活在公元前8-7世纪。在他提供的创世神话中,时间多数情况下隐没在叙述背景中,并未得到专名化;即便有,也是用作表明某种血缘–伦理上的联系。但是,到了大概公元前6世纪的时候,情况发生了变化:时间在创世神话中被专名化了,成为了一个神灵。这种状况出现在所谓的“俄耳甫斯教”(Orphism)的神话中。

公元前5-4世纪流传的神话版本中的神谱是:纽克斯(夜神)–“卵”–爱若斯–乌拉诺斯和盖亚。在这个版本中,时间仍然没有专名化。

接下来是第二个版本,出现于新柏拉图主义者达马斯克基乌斯(Damascius,公元480–约550)的记载:时间(Chronos)–纽克斯–爱若斯(法那斯)–乌拉诺斯和盖亚。在这里,时间被放到了最初神或创世神的位置上,被称作“柯罗诺斯”(区别于乌拉诺斯的儿子克洛诺斯Kronos)。时间不仅从创世的背景中提取出来,被专名化了,而且具有孕育和生成事物的神力。还有第三版本,同样是达马斯克基乌斯转述的:水和土–时间–其它的神。

这里一个非常明显的特征是一元论(monism),以及由之而来的“一生多”的结构。最初的神被确定为“一”,而其它的神都是从这个第一神中生出来的。在1962年发现的德尔维尼草纸版本中,宙斯的地位被提高了,被视为创世神。宙斯的思想也有一种绝对力量:它是命运(Moira)。许多神都只是宙斯的化身,而德墨忒尔、赫拉、盖亚都被认为是同一位女神的不同名字。这一文献某种程度上推翻了西方传统的观念:一神教只存在于亚伯拉罕传统的三大宗教。

对比第二版本和第三版本,可以看到时间的位置出现了摇摆。在第二版本中,物质性的东西似乎直到乌拉诺斯和盖亚那里才出现。在第三版本中,时间出自更古老的原始物质,也即水和土,因此可以断定它是物质性的,或派生于物质性。

为何会出现这种摇摆呢?我的猜测是:时间被专题化地反思到了。这可视为自公元前5-6世纪至公元4-5世纪的希腊–罗马思想的一种反映。时间一开始就显示出了谜一样的特性:它是揭示、延续、毁灭、自发生成的力量,这使得它难以被归为原初物质,也难以为比如赫西俄德那样的神话叙述所吸收。因为在赫西俄德那里,诸神的诞生过程本身就假定了“自发生成”。时间超越一般事物的独特性质被发现了,因此,它不能被仅仅视为一个背景,而必须在创世神话中给予它一个位置。

黄裕生:希腊宗教也趋向一神教了吗?这个问题很有意思。这可能是希腊人受到了犹太教的影响。但是所有宗教和哲学追问到底,都会找到一个最后的东西,一个绝对者。所有彻底的宗教都会走向一神论。

成果:这个观点非常接近伏尔泰和休谟在其宗教史叙事中表达的观点。休谟认为,希腊有些被称作“无神论者”的思想家(比如阿那克萨戈拉和苏格拉底),其实是否认了诸如天体这样的东西具有神性。因此,他们其实才是真正的有神论者,因为他们只承认一个第一原则(prima principia)。反倒是多神论是“无神论”的:信仰多个第一原则,就等于不承认其中任何一个是具有统摄性的原则。

另外,希腊的神话叙述似乎非常多元,不像犹太教那样是完全一元的。比如赫西俄德和荷马就有着对于神话的不同叙述。柏拉图更是在他的作品中自然而然地创作神话。在希腊人那里,神话似乎是一种创制性(poetic)的事物,可以时常创作。

黄裕生:希腊哲学家对神的理解跟希腊的传统是不一样的。他们的理解是在改变神的概念。这在柏拉图的《理想国》那里就非常明显。

“创造”才是真正意义上的谱系;而神话的形式本身是生成性的,与神话的内容一样。这是一种叙述,而叙述只要合理,就可能成为真的。这里涉及一个非常有趣的历史学问题:什么在历史学层面是真的?其实柏拉图早已意识到,神话叙述只要合理就是真的。他并不是在单纯的“欺骗”意义上谈论神话;那是一种很“后现代”的观念。柏拉图向我们提出一个问题:什么是真的和可信的?

刘任翔:我觉得这个和柏拉图的“洞喻”有关。柏拉图假定了并非所有人都可到岩洞外生活;到洞外的人为了让仍然拴在洞里的人过上更好的生活,需要一套“地下真理”,而该真理不能简单地等同于一种欺骗。这种观点在今天的保守主义中仍有市场。

另外,我不认为所有的宗教都会趋向于一神论,因为这么说已经预设了一神论的整体世界观。这种观点的基本论证是:假定有多于一个的神,那就需要处理他们之间的关系、乃至层级的问题。问题是,神这个概念本身要求的是“绝对”;他不能够容忍低于别的东西、受别的神管辖和牵制。如果从逻辑上把多神论推到极致,导向的就是世界的解体。这个世界上发生的任何一件事情,我们不能为它找到一套唯一的原则,让这个事情遵循那唯一的原则去发生。

我之所以不太能同意这种论证是因为,我们所知的多神论,比如希腊宗教或中国民间信仰,似乎并没有一开始就预设一个广大无边的、作为全集的世界,从而也不需要为这个广大无边的世界设立一套共同遵循的原则。相反,时时发生的是构造或寻找神性与超越性的活动。

在尼采看来,像基督教那样的一神教,将原本犹太教有生命力的民族神变成了抽象、普遍和“苍白”的独一神。耶和华是犹太民族的神,只与犹太社群立约。这个叙述仍然留出了一定的空间或可能性:别的社群仍可能有它们自己的神。犹太教的一神论并不是打遍天下、清扫地球那种意义上一神论。从犹太教到基督教的转变,就是尽可能地把耶和华的民族特性给抹掉,让它“变得苍白”,即变得普遍、抽象,甚至都不会生气了。只有这样,才能导向基督教意义上的一神论:至大无外,可以推到整个世界、推到一切人类群体。这样才会有传教士。而最后这个基督教意义上的一神论,自身也是特定历史情境下诞生的;我们不能把它、以及它所隐含的这种整全的世界观作为论证的预设。

【注】刘任翔此处引用的尼采观点,见于尼采《敌基督者》(Der Antichrist, 1895)第16、17、39节。

黄裕生:宗教就是要寻求一个源头,只有这个源头才具有超越性和神圣性。当宗教把这个问题推到极致,必然有一个跨不过去的边缘。如果边缘不是绝对的,它就不是真正的边缘。不可能无穷后退。

所以在我看来,所有彻底化了的宗教都是一神教。独“一”神保障了“多”的可能性。

虽然早期犹太教有部落属性,但重点在于“只有一个神”。对于所有民族来说都是如此:大家都只承认一个绝对的神。由于宗教是相对的,因此没有一个宗教能够完全揭示这个神,每个文化都从不同的有限角度理解他。这样,才能有多元。许多社群仍然可以设想它们彼此共享着同一个绝对者,尽管它们各自对这一绝对者的表达不同。

问题3

创世、与源头的断裂、历史与时间的脱离(《创世记》)

成果:关于世界的最初形成和时间问题,我们会发现《创世记》中有一些独特的说法。最关键有两点:神是造物主;时间被标记。

关于神的创造行为,《创世记》用的是一个特殊的词汇:bara,它仅仅用于上帝,不用于其他行动者。24和26节谈到了上帝“造”动物、昆虫和人类,用的词是yatsar或asah,意思是制作。制作显然是对材料的塑形,也即柏拉图意义上工匠的创作。

这里并没有明确说上帝“从无中创世”。第一句既可理解为when god created,也可以理解为when God is creating。就后一种情况而言,后面出现的“天地”就是一般意义上的对举,意在表明上帝创造了之后的一切存在者,而“地是空虚混沌,渊面黑暗;神的灵运行在水面上”,就是对上帝创世时的环境(造物主盘旋其上的太初海洋)的一个描绘。“混沌”意味着创世是对原初“混沌”的重新组合。就此而言,《创世记》的神话并没有提供全新的东西。

另外,时间在创世神话中被标记了。这主要说的是“天”。“天”在希伯来文中是个日常用语。时间被标记为一种昼夜交替:“有晚上,有早晨”。之所以重复出现了六次,可能是为了吟诵的需要;在《创世记》成书的年代,定期吟诵经书已经是犹太教的习俗。当然,它也表明了“天”两个特征:它有单位,由日常意义上的“晚上”和“早晨”构成;它是一种可以被直观的节奏,重复出现了6次。

除此之外,“天”同样可以被祝福:“神赐福给第七日,定为圣日”。祝福行为似乎表明了上帝对于时间的绝对主宰;时间不外在于他,是按他所愿地出现,也可以按他所愿地被赋予一种秩序。

问题是,时间从哪里来?一方面,《圣经》的开头就是“起初”,而之后又没有交代时间的起源。“天”似乎可理解为时间从无尽的绵延,进入到一种有节奏的、可以观测的状态,也即从空洞的时间进入到具体的时间。那么作为“无尽的绵延”的时间又是从哪里来的?它在创世之前就存在,还是创世的同时产生的?《创世记》似乎没有交待这一点。

任逸:我最大的感觉是,犹太教的创世神话中毫无内在节奏可言。希腊神话(无论是《神谱》还是俄耳甫斯教神话)都体现出一种生长的内在节奏,这可从“开始”“一会儿”“很久之后”这类描述上看出来。

但是,在上帝创世的这几天里却没有内在节奏可言。这里体现的是上帝的意志:我们被明确地告知,他在第一天做了什么,第二天做了什么。哪怕有“昼”“夜”之分,这种时间也是我们绝对不可理解的。它不像希腊神话的那种生长的时间:我们可以设想它很漫长,仿佛它要去等待事情发生。

黄裕生:这里体现出犹太教的一个特殊思想:世界与其源头是断裂的。因为有断裂,所以才有一个绝对的开端。我们讨论的时间问题是以绝对的断裂为前提的。

刘任翔:对,有断裂才有时间的起源问题,因为如果是连续的,就已经是在一个现成的时间里了。

黄裕生:时间本身作为一个问题,只有在肯定“断裂”的创世秩序中才会被提出。希腊哲学当中,时间问题多数时候只是运动问题。类似的情况出现在中国:时间问题被历史问题取代了,时间本身没有被主题化。

刘任翔:《过去的诞生》(Zachary S. Schiffman, The Birth of the Past. Johns Hopkins University Press, 2017)这部著作从编史学的角度提出了一个论题:把过去的事件按照年代先后排列、寻求事件之间的因果联系,这是启蒙运动之后才有的。文艺复兴时代的历史意识,主要是寻找不被时间磨损的伟大,而历史的距离不是依据进步来理解,而是依据年代错误(anachronism)来理解。

黄裕生:这恰恰说明西方的历史意识是在基督教之后才开始的。西方的历史意识主要体现在奥古斯丁的《上帝之城》这部作品中。奥古斯丁面临的是怎么解释“神圣的”罗马城被毁的问题。一个被上帝眷顾的城市,怎么会没了呢?为此,奥古斯丁为各种历史事件建立起了一个坐标。这个坐标有方向,但是不代表进步。进步要靠上帝,不靠人类,因此我们存在于这个坐标中,但可能并不处在进步过程中。时间和历史分离了。这是希伯来文化与希腊文化碰撞后的一个产物。所以这就引出一个课题:时间被理解为历史的一个环节,人要在历史中克服时间。

问题4

历史对时间的克服与事件的内在节奏(斐洛《论〈创世记〉》)

成果:“拉比”(rabbi)产生于犹太人大离散时期,当时犹太教的圣殿被罗马人焚毁,犹太人不得不以一种离散化的、社区化的方式在罗马帝国生存。拉比就是社区宗教领袖,主要职责是诠释和宣讲圣经以及“口传律法”。为了适应犹太人的散居生活,拉比编纂了《密西拿》也即“口传律法”,与《圣经》即“成文律法”相对。《密西拿》有《先贤》一篇,称口传《托拉》和《圣经》一样源自上帝启示,只不过不是靠书写,而是靠口述代代相传,直到后来编纂成典。

关于上帝创世,拉比传统的解释是:上帝先创造了《托拉》,然后才创造了世界。《箴言》里有句话:“在耶和华创造的开始,在太初创造一切以前,就有了我。在亘古,在太初,在未立大地之前,我已经被立。”拉比们由此推测,智慧是上帝最先创造的,而智慧就是《托拉》。此外,该传统认为,上帝在第一天就创造了十件事物:混沌、虚空、光与黑暗、水、风、深渊等等。这样,它就清除了《创世记》文本中的多神教因素。

斐洛既是拉比传统的继承者,也是个希腊化的犹太人。他用“寓意解经法”(Legum allegoria),借助希腊哲学的概念和术语来解释圣经。严格地说,“寓意解经”在拉比传统中就开始了,其根本原因在于:旧约圣经中通过特殊事件而启示出来的训诫需要得到阐释,以便作为普遍的律法条款,尽可能多地用于犹太人的社区宗教生活。

在进入斐洛关于《创世记》第一章的解释之前,首先需要考察他关于上帝本质一些规定。除了独一性、无形体性、单纯性之外,最重要的是神的不可知性和不可命名性。对于上帝对摩西说的话:“我是我所是”,斐洛的解释是“我的本质是存在,不可被言说”。斐洛有时也用上帝在《圣经》中的名字YHWH来论证上帝的不可命名性。YHWH是四个辅音字母,完全说不出来,只能做出一个口型——它似乎在表示一种惊赞。上帝不可命名,又只有一个名字,而这个名字本身不可说出来。也就是说,上帝之名是个消解自身之名;当你试图去说它,它就向你显示出一种消失着的、退却到言说行为之外的东西——它在开显自身的同时,隐藏起自己;虽远(看不见、摸不着)尤近(可以被听到)。

黄裕生:YHWH是四个辅音字母,因此不可说——这很有意思。如果拉比们对此有自觉的话,那么从哲学角度说是很深刻的,有点像老子的思想:万物之源,你一说它,它就溜走了。这个思想在犹太教中是什么时候形成的?

成果:很难确定,但斐洛确实采取了这种解释。或许当犹太人用YHWH指称上帝时,就已经模糊地具有这种意识了。

这里我只介绍斐洛《论〈创世记〉》前20节的一些要点。

首先是整个文本的背景。斐洛认为《创世记》是一部法律学说的引言,不过是以关于“本原”(arche)或“起源”(genesis)的学说论述的。他把摩西理解为法哲学家,区别于借助“虚构”和“武断”来立法的诗人和政治强人。

关于这个“本原学说”,斐洛指出了几点:

- 这个学说超越了我们的理解力;

- 它部分地可以为我们理解,因此对于它的解释也是尝试性的;

- 之所以要从世界的“起源”开始,是因为我们是在“可感事物”的生与灭的框架中去理解世界的;

- 论证了世界有开端,等于论证了世界有一个超越者在照料;有照料,等于说世界有一理想秩序;有了理想的秩序,我们才可能有行为标准——这是从形而上学出发回答了伦理学或法哲学的问题。神为自然立法,从而为人立法。

3-6节谈到了时间与创世活动之关系、“一”的含义、创世之“心学”含义以及心的结构:神的意志–思(努斯或逻各斯)–理念–智性世界。神先有“想要”创世的念头,然后有了作为思维对象的理念,再之后理念变成一个上帝心灵中的整体即智性世界。这里,斐洛基本在努斯的意义上理解逻各斯,逻各斯是理念和智性世界存在的“场所”和“载体”。但是,上帝的意志真的与思想是同一的吗?斐洛没有明确这样说,但确实可以这样理解,而这会带来对创世活动的黑格尔式解释:上帝以永恒和必然的方式创世。

7-9节讲述了创世的非时间性。理由是:“时间是由某个世界的运动决定的、可度量的空间,又因为运动不能先于运动的物体,而必须是在运动的物体之后或与之同时产生”。这是一个亚里士多德主义的解释。这样斐洛就把对于希腊神话而言悬而不决的时间明确放到了事物和运动之后。“起初”含义不是时间上的开端,而是某种秩序的第一位;用熟悉的的话说:逻辑上的在先,不是时间上的在先。黑暗首先被造,它是空气的理念。光是不可见的,但却是理智之光,可为我们的心灵识别。光明和黑暗被设想为相互分隔、向对方扩张的基本要素;由于设置了间隔,它们的相互侵蚀就是有序的,体现为拂晓和黄昏——这样,斐洛树立了一个观点:人们所熟知的黄昏和拂晓根源并非太阳,而是先于太阳产生。光明与黑暗的过渡秩序是一切感性事物之模式和尺度,而就光明与黑暗有边界(拂晓和黄昏)而言,该秩序就是时间尺度。这个尺度被称为“日”,即光明与黑暗的有序转化。

10-13节:创造了“结实的天”,它应该被理解为“空间”,因为它与“无形体的纯理智正相对应”,是我们用以想象理念的方式。第二日确实是一“日”,是“空间与间隔”。随着天的结实化,拂晓与黄昏也结实化了。但是这里也还没有时间,因为时间的前提是运动。之后创造了海洋、陆地和完美的植物。第一句提到了“大地”。但是,斐洛没有说明大地是在哪个阶段被造的;我们只能认为,神在将水注入大地之前或同时创造了大地。大地和质料有没有关系?斐洛没有说明这一点;事实上,斐洛一直没有说明质料的起源,虽然这并不妨碍我们将质料理解为由上帝创造。可以确定的是,时间在这时已经出现了,因为已经有了物和运动。

14-20节:交待了天体在第四天被造的理由。斐洛并不认为天上的事物比地上的事物低级。但是,为什么天体的创造要推迟到第四天?斐洛的解释是:上帝预见了人的诞生,预见到了人的理智的有限性,知道他们可能会将万事万物的原因归结到天上。上帝在第四天创造天体,是一种有意的安排,其目的是防止人们认为地上事物(植物)有规律生长和变化的原因在于天上事物的规律(自然主义)。避免了这一倾向,人们就会将被造物归为创造者。

接着创造出了天体,日月星辰。有了日月,天上就有了“东西”,于是,可见的时间尺度诞生了。白天和黑夜在这时才产生,它是最初的光明和黑暗理念可见化后的结果;而随着白天和黑夜产生的,是太阳和星辰,分别统治着一半时间。

除了发光(引导人们产生求知欲),天体还有三个功能:首先,给未来的事件一个标记。根据天体的运动来测算未来的情况,主要是与生产相关的一些自然现象。其次是“定节令”,用它来确定一年四季;随着四季被确定,谷物的种植和牲畜的生育和生长等万事万物都引向完美,引向一种永恒的秩序(循环)。最后,确定年、月、日。天体被创造出来“装点”时间的尺度。时间与天体的周期旋转关联起来,由此产生了数目(而不是数本身),也即计数意义上的“1”“2”…“30”。根据无限的时间得到了无限的数目——但无限的数目和无限的时间,没有任何理由与永恒的数目和永恒本身相比拟。

任逸:结合7节和第19节,我认为斐洛的问题是根本没有谈到时间本身。第7节说创世在开始时没有时间意味,第19节又讲“年、月、日”是时间尺度。时间没有独立于物体的意义。而在柏拉图那里,时间本身被提到了,是“运动着的永恒的图像”,随着天一起产生。斐洛的解释有一个矛盾:时间既是和天与地一起产生的,又是和天体一起产生的。当然,这两种解释都可以把上帝从时间中解放出来,使之不受时间限制。

陈群遥:“年、月、日”都是刻度,是一种可以形成历法的计量方式,可以让人们能够清晰地把握循环的时间。这不一定涉及我们所说的哲学上的时间。我认为,这也不意味着斐洛没有意识到时间本身。我们可以区分两种意义上的时间:生活世界之中的、以循环的节律为特征的时间,以及有终结点、有朝向的时间。

刘任翔:创造天体,就给了我们圆周运动或周期运动。根据它,我们可以给难以捉摸的时间一个形象或刻度。这是在技术操作层面把握时间的一个主要途径。

陈群遥提到的第二重时间更接近我们刚才讨论的历史。我想起刚才黄老师说的“在历史性中克服时间”的问题。在黑格尔的哲学框架里,历史被理解为意义,对它而言重要的东西是起源和目标,时间本身显得是一个多余的东西。但是是否克服了时间也就克服(消解)了人类的自由?因为目标成了确定的,我们只是朝着这个预先确定的方向前进。

黄裕生:在黑格尔的历史哲学中,时间是一个个思想事件的外在因果联系。思想越来越自由,就意味着越来越摆脱这种外在性。在他那里,时间与历史的关系是外在的,是需要被克服的。黑格尔的历史观来自基督教。

但是,这背后隐含着一个问题:我们怎么能够打开未来?显然,这样的历史观以希望为前提,以盼望一个目标为前提。但是希望本身就是时间性的,我们只有作为时间性的存在者才能有希望。

刘任翔:所以跟历史在同一个层面上的不是时间,而是时间性。

海德格尔在《存在与时间》末尾谈到了黑格尔的时间观。他把黑格尔解读为一个传统形而上学时间观的代表人物,认为对黑格尔来说,时间只是自然哲学的一个很小的环节,只是考虑纯粹外在的空间的连续性时引入或发现的一个概念。时间本身是个空的、像“筐”一样的东西。这延续的是牛顿物理学对时间的理解。

任逸:我想回到之前的问题上。创造神话当中没有事物内在的节奏,事物的出现完全依赖于上帝的意志;上帝说是什么,就是什么。生成的神话则依赖于自然的节奏,它对节奏的依赖甚至不仅是逻辑上的,而且是现象学上的。

我为什么要用“节奏”这个词呢?因为不存在空的节奏;节奏总是可以表象的。如此看来,亚里士多德的时间观处在二者之间。一方面,他达到了时间概念;另一方面,他又将时间视为运动的度量,因而是有节奏的。

刘任翔:这个理解很有意思。斐洛也用白天和黑夜的交替当作时间尺度。这里有两点值得注意:首先,所有节奏都需要涉及差异、对有差异者的分隔;其次,它需要涉及差异的交替和重复。我们是不是可以说,当我们需要一个时间尺度的时候,必然需要依赖于某种节奏?

任逸:没错。但我又想到一个问题。差异的交替预设了“时间是均匀的”这一前提,因为如果差异项不是以一模一样的方式重复出现,那么也不存在什么单纯的交替。但难道时间一定是均匀的吗?有没有别的可能?如果时间不是均匀的,不就意味着时间的尺度只对人来说才有意义吗?