讨论时间:2022年11月4日

领读学者:黄笛

录音整理:任逸

字数总计:27500

完读时间:2小时49分钟

1 从亚里士多德切入胡塞尔时间现象学的正当性

黄笛:我们探讨西方哲学中的时间问题,通常将亚里士多德的时间观归为“客观的、物理的、自然的”。此后,至早从奥古斯丁开始,引入了一种“主体性的、心灵的、内在的”时间观。比如,利科(Paul Ricoeur)在《时间与叙事》(Temps et récit)第三卷里就如此区分:一边是自然的时间,一边是内在的时间;到了近代,康德、胡塞尔各自发展了两者,接着海德格尔实现了一次综合,而利科则要继续推进。在当代的讨论中,我们有时候也会看到类似的二分:一方面是关于时间的形而上学,讨论时间是不是真实的,讨论时间的流动、方向等问题,如分析哲学中McTaggart的A系列、B系列。另一方面,则是关于时间知觉或时间心理学的问题,比如我们如何知觉到时间的流动。在这个区分中,一是“客观”的,一是“主观”的;一是“自然”的,一是“心灵”的。

这个区分当然有它的道理。确实,对于这两方面的问题,可以分开来探讨:一者更多地是意识的角度,一者更多地是形而上学的角度。但是说来说去,说的毕竟还是同一个时间。如果更深地去思考这个问题,我觉得两种路线最终涉及的是同一个的困难。所以,我今天就想以亚里士多德做一个引入,意图在于说明:无论是传统上被归为自然的时间,还是传统上被归为主观的时间,最终面对的困难有许多地方很相近。我觉得,从这样一个更普遍的角度切入,可能会使得胡塞尔的讨论显得更清楚、意义更鲜明。

大家开始读胡塞尔的文本时,可能会觉得他的切入方式有点窄,或者说有点奇怪。我们甚至可能担忧他是否错失了真正的问题。特别是,假如我们从一开始就采取一种海德格尔式的视角,有这种担忧就很自然:一个“心理学的”、“主观化的”视角,是不是错失了真正的时间问题?我的想法是,从胡塞尔的视角切入所碰到的问题,和从亚里士多德或者海德格尔的视角切入所碰到的问题是同样的。

2 时间与对κίνησις和ἐνέργεια的区分的关联

黄笛:在亚里士多德的语境中,我们要引入的主要是κίνησις和ἐνέργεια的区分,即运动(motion)和活动(activity,或实现活动actualization)的区分。

但是,为了说明引入这个区分的缘由,我们先考察一下亚里士多德对时间的定义:

Time is the number of motion in respect of “before” and “after.” (Physics 4.11, 219b1)

时间是从“前”与“后”的角度来看的运动的数。

海德格尔的一些文本中会经常诠释这句话。我简单地解释三点。第一,关于the number of motion(运动的数),亚里士多德紧接着区分了the thing numbered(被计数的东西) 和that with which we number(我们由以计数的东西),而时间是前者,因为由以计数的数本身是无时间性的。运动通过我们数数(计时)的行为,获得了一个“数”,即获得了一种划分、区分的方式。

例如,假如我们按照1、2、3……这样数数,那么1是一个现在,2也是一个现在,等等。我们通过数数的行为,给运动做了一个划分。运动通过我们数数的行为所得到的这种划分,亚里士多德就称之为时间。

亚里士多德是在形质论的框架里把时间看成一种形质复合体(hylomorphic compound)。在这里面,运动(motion)就是它的质料(ὕλη),而可分割性(divisibility)或者可数性(countability)就是它的形式(μορφή)。在近现代哲学中,柏格森是直接从这一点切入,来引出他自己的立场,即否定时间的可分割性和可数性。

【按】“时间小组”此前对柏格森相关思想的讨论,参见:005|柏格森论绵延与异质性

3 亚里士多德对κίνησις和ἐνέργεια的区分

黄笛:现在,我们来关注运动(motion)这个概念。时间作为形质复合体,在形式上固然是数,但从质料方面看是“运动”的数;时间被附着在运动上。更重要的是,对亚里士多德来说,“运动”不是囊括一切的。这里我们就来到了这个著名的区分:运动(motion; κίνησις)和活动(activity; ἐνέργεια)。活动和运动是不同的。例如,《形而上学》第九卷的这一段文字:

Since among actions that have a limit, none is a completion, but is rather a thing relative to a completion … this sort of thing is not an action or at least not a complete one (just because it is not a completion). But that sort of action to which its completion belongs is a real action. (Metaphysics 9.6, 1048b18-34)

第一句说,具有一个限定、一个边界的行动,都不是完整的,不是“圆成”的:none is a competition。而另一类行动就是that sort of action to which its completion belongs。也就是说,一种是在它自身之内不包含它的完成的行动,一种是在它之内包含它的完成的行动。只有后者是真正的action,即ἐνέργεια;前者只是κίνησις。区分的关键在于它是不是内在地包含它的完成。或者简单来说,ἐνέργεια是圆满的行动,κίνησις是不完满的、有缺陷的行动。

这是什么意思呢?下面举例子了:

So for example at the same time one is seeing and has seen, is understanding and has understood, is thinking and has thought.

“看”、“理解”和“思维”,这三个属于前面说的完满的、圆满的行动。在什么意义上呢?看的行动不缺失任何东西,我在看的时候就已经看到了,在理解的时候就已经领会了,在想的时候就已经想到了。这些行动都没有缺失,当下具足。而κίνησις的例子是:

But if you are learning, you have not at the same time learned, and if you are being cured you have not at the same time been cured.

你在学习的时候,还没有学会;你在被治疗的时候,还没有被治愈。这一类的行动是不完满的。

Someone, however, who is living well at the same time has lived well, and someone who is prospering has prospered.

这里又开始举ἐνέργεια的例子。刚才说的是看、理解和思维。这里又增加两个,一个是“活得好”,一个是“幸福”。这两个也是ἐνέργεια,也是在自身之内包含它的圆满。

If that were not so, these things would have to come to an end at some time, as is the case with slimming. But in fact they do not; you are living and have lived.

如果不是在自身之内包含圆满,这些行动就会有一个内在的界限,仿佛它到了某处就要停下来。比如,变瘦有一个界限,变瘦了,变瘦的过程就结束了。κίνησις是一个过程,到了过程的终点,它就结束了。但是思考这种活动没有内在的终点。它到哪儿才结束呢?它到哪儿都可以不结束,因为它没有内在的边界。

Of these actions, then, we should call one group motions, and the other activities. For every motion is incomplete: slimming, learning, walking, building; these are motions and are indeed incomplete. For one cannot at the same time be walking and have walked, or be building and have built, nor be coming to be and have come to be, nor be being moved and have been moved; the two things are different, as in general are moving and having moved.

这些都是解释κίνησις:它是一个过程,是不完整的。

But at the same time one has seen and sees; these are the same thing, as are thinking and having thought. So the latter of these I call an activity [ἐνέργεια], and the former a motion [κίνησις].

总结一下:这里区分了两个概念,一个是运动(κίνησις),它是一个过程,到一个地方就停下来了,停下来的地方不包含在它自身之内。当你学习时,一旦学会了,就不再学习了。而活动(ἐνέργεια)则是在自身之内包含它的圆满、圆成。

4 对运动的定义:以圆满定义不圆满

黄笛:我们回过去看亚里士多德对时间的定义。时间是运动(κίνησις)的数,不是活动(ἐνέργεια)的数,这是很重要的一点。对亚里士多德来说,时间仅仅附属于不圆满的变化。

对运动和活动的区分是一方面。另外一方面,亚里士多德在《物理学》中又说:

Motion [κίνησις] appears to be a kind of activity [ἐνέργεια], but one that is imperfect. (Physics 3.2, 201b31-32)

这里说κίνησις又是ἐνέργεια 的一种,只不过是不圆满的ἐνέργεια。这就是说,亚里士多德首先区分了两者,又说我们要通过ἐνέργεια来理解κίνησις。

这一点,我们可以通过《物理学》第三卷开篇对于κίνησις的定义看得很清楚。因为比较重要,我把两种翻译列出来:

1) “The realization of what is able to be [something], as such, is motion [κίνησις].” (Physics 3.1, 201a11)

或译为:“The actualization of what is potentially, insofar as it is such, is movement [κίνησις].”

2) “The [realization] of what is able to be [something], when it is actively realized not qua itself, but qua movable, is motion [κίνησις].” (Physics 3.1, 201a28-29)

或译为: “The actualization of what is potentially, when it is actually active, not insofar as it is itself but insofar as it is movable, is movement [κίνησις].”

关于这个定义,学者有很多争议。这里面有非常多的层次,我们今天也没有办法展开。我想强调的是, 实现活动(ἐντελέχεια;realization或actualization)和活动(ἐνέργεια)有很强的关联;而如果亚里士多德是用实现活动(ἐντελέχεια)来定义运动(κίνησις),他就是通过一种完满的活动来定义一种不完满的活动。不完满的活动的圆成在自身之外,只有通过完满的、圆成在自身之内的活动,才能得到理解。顺便说一句,柏拉图也是通过圆满的来理解不圆满的。

无论如何,这里清楚的是,亚里士多德区分了两方,从完满的一方出发来理解不完满的一方。至于到底怎么理解,很复杂,我们就不深入了。关键在于,对亚里士多德来说,时间仅属于不完满的一方:时间是运动(κίνησις)的数。

亚里士多德到底为什么要这样做?时间为什么还要有一个定义,运动为什么还有一个定义,它们为什么不直接是原初观念(primitive notions)?因为,在巴门尼德、芝诺那里,在希腊哲学真正开端的地方,就认为运动是难以理解的。芝诺认为运动是不可理解的,所以他发明那些悖论,就是想说明,运动是不真实的,时间是不真实的,真实的只有那个“一”。当然,这些东西,亚里士多德也没有都接受。但他认识到这里有一个问题:运动这个东西,在直观上是那么的自然;但当我们去思考它的时候,却发现它是很令人困惑的。

在芝诺的几个悖论里,最简单也是最有力的悖论就是所谓的“飞矢不动”。一支飞行的箭,它每一刻都在和它自己相等的处所里,所以它是不动的。这听起来很奇怪,但我们一旦仔细去想,就会发现它向我们揭示的是运动本身;而运动本身,一旦开始去想它,就会发现它挺奇怪的。

亚里士多德之所以需要通过“实现活动”(ἐντελέχεια)、通过潜能(δύναμις)、现实(ἐνέργεια)这些概念,来给运动(κίνησις)以及时间一个定义,是因为他觉得,这样才能使我们在思想上获得它们的可理解性。

5 时间问题在詹姆斯和迈农那里的表现形式

黄笛:我们现在来到胡塞尔。先来看威廉·詹姆斯(William James)《心理学原理》的一句话,这是当代对时间的讨论中常被提到的一句:

A succession of feelings, in and of itself, is not a feeling of succession.

胡塞尔《内时间意识现象学》第三节中有一个很类似的表述:

The succession of sensations and the sensation of succession are not the same.

两句话基本是同样的意思。这里已经是在谈论主观的、内在的时间,甚至实际上已经预设了感受的相继(a succession of feelings)。然而,光有这个还不足以得出对相继的感受( a feeling of succession)。光是在心灵中有一串前后相继的观念或感觉,还不能构成对于它们的前后相继的一种知觉、感知。头脑中的一系列前后相继的东西是被给定的,但是,要感受到前后相继本身、感受到时间的变化和流逝,还需要一些“额外”的东西。所以詹姆斯的命题里说“in and of itself”:感受的相继“单凭自身”尚不是对相继的感受。

这个跟先前讨论的亚里士多德的想法有什么关系呢?别着急,我们再来看一下对于同一个想法的另一种表述,即迈农的表述,这个关联就清楚了。

迈农和胡塞尔一样,是布伦塔诺的学生。布伦塔诺及其学派对胡塞尔影响很大;胡塞尔有关时间和许多其它问题的探究是从布伦塔诺学派继承的。而且,在胡塞尔全集第十卷中几个增补性的文本中,胡塞尔专门讨论了迈农的时间学说,以及迈农的其他批评者。这些构成了胡塞尔的理论的一个直接来源。迈农问:

Can or even must the representation of a distributed object itself be a distributed fact?

Can or even must the idea of a distributed object itself be a distributed fact?

“展开的”(distributed)说的是,一个对象、事件或事实在时间上是展开的,并非在一刻就完成。但这还不够,因为无论什么事件,在时间上都可以是展开的,因此光说在时间上展开还不够,而要说“本质上”在时间中展开,即从自身出发就要求在时间中展开。这样一类东西,叫作distributed object或distributed fact。比如一段乐曲,必须在时间中展开,这就是一个distributed object。与之相对,迈农会认为一个思想不一定是从本质上就要求在时间中展开。迈农实际上有更极端的看法,他认为,不光是思想(如对一个数学定律的思想),而且一切的知觉、乃至对于时间中展开的对象的知觉,自身都不需要在时间中展开。于是,思想和知觉都是undistributed object。

在这里我们就能看到和亚里士多德的关联了。在亚里士多德那里,我们上回说的“运动”(κίνησις)是在时间中展开的,是一个过程。当然,亚里士多德不会说运动在时间“中”展开,因为恰恰相反,时间是随着运动展开的。我们先把这个放在一边。无论如何,亚里士多德认为运动(κίνησις)一定要占据时间,一定是有一段时间才能完成的。

另一方面,活动(ἐνέργεια)在本质上与时间没有关系,因为时间是依据运动(κίνησις)定义的,而活动则与运动有别。因此,对亚里士多德来说,像“看”、“思维”、“理解”乃至“幸福生活”这样的活动,都不是本质上要求在时间中展开的东西。这对亚里士多德来说很重要。

迈农用distributed和undistributed这一对概念表达了一个很类似的想法,所以他问的是:考察一个在时间中展开的对象,我们对它的表象或观念是否也一定要在时间中展开呢?他的回答是:不一定要在时间中展开。

迈农基本的思路也是承认“完成”或“圆成”的东西的优先性;这也跟詹姆斯的说法很相近。如果只有实际上以前后相继的方式展开的一串东西,我们还不能有对它们前后相继的整个过程的把握。而要想把握到一段旋律,我们就必须把握到旋律的整体。这个对旋律整体的把握不能再是在时间中展开的,否则我们就又需要一个比它更高一阶的意识行为来把握到这个在时间中展开的把握活动的整体。

这里的核心观点是,在时间中展开的东西,本身有一种不完满的地方;而我们要在这种展开之中把握到整体,就只能在一个并非时间上展开的意识行为之中进行。

无论是布伦塔诺、迈农,还是詹姆斯,在形而上学上或多或少都是实在论者。他们会认为,首先有自然的时间;在此基础上,我们再来追问它同我们的心理学意义上的时间意识的关系。也就是说,他们首先承认,有一个在自然时间的前后相继之中的展开,然后去问,再加上什么条件,我们才能有对这个“时间展开”的意识。

6 胡塞尔的“先验的”时间现象学对亚里士多德思路的延续

黄笛:但是胡塞尔不一样,他采取了所谓“先验还原”的进路。在《内时间意识现象学》的前两节里,他实际上已经提到了要进行一种对客观时间的“悬搁”(Ausschaltung),以此来突显所谓“现象学的”时间分析的真正的任务和使命。

一旦我们追随胡塞尔而悬搁客观时间,詹姆斯和迈农对时间问题的讨论就会显得更加复杂,同时也更加有趣了。“感觉的相继”(succession of feelings)是客观的时间进程或运动;“展开的对象”(distributed object)在是客观时间中展开的。但是胡塞尔说要悬搁它们。

“悬搁”是什么意思?胡塞尔并不是要否认客观时间的存在。悬搁的意思是:要思考这个东西是怎么获得其意义的。这些客观的事态、对象,总是在与主体的关联中,在主体和它打交道的方式中,在主体对它的特定的把握(Auffassung,倪梁康译为“立意”)之中,呈现自身、获得意义的。于是,通常认为在客观时间中展开的运动进程,也只有在和主体的关联中,只有在主体对它的特定的把握方式中,才能获得其意义。

澄清这种把握方式,就是胡塞尔所谓“现象学的时间分析”的任务,也就是《内时间意识现象学》第2节所说的“时间的起源问题”。现象学上的时间起源,说的是客观时间进程如何在主体的把握方式中获得其意义。

我们现在回到刚才说的詹姆斯和迈农的看法:我们对于时间进程的把握,本身不能再是一个进程,否则就要预设更高阶的进程。我们把这两个东西放在一起,实际上就变成了一种结构上很类似于先前讨论的亚里士多德的看法的东西。也就是说,客观上的运动和变化是一种不完满的东西,它自身不包含自身的可理解性;我们必须回溯到一个好像是更完满的东西才能理解它,而这个更完满的东西本身又不再需要在客观时间中展开。对亚里士多德来说,运动(κίνησις)必须通过活动(ἐνέργεια)来理解。前者是不完满的,后者是完满的,不完满的要通过完满的来理解。

为什么要如此大费周章?因为运动本身、在时间中展开的运动进程本身缺乏自在的可理解性。芝诺悖论揭示了这一点。亚里士多德在提到“飞矢不动”的悖论时,回应得非常简短,只说“时间不是由瞬间组成的”。但是我们看他对运动的讨论,处处可以看到芝诺的影子,处处在和芝诺(以及芝诺背后的巴门尼德)战斗。只有在能力、欠缺和实现活动这三个概念构成的张力场中,才能理解运动,运动是不完满的、未达其目标的实现活动,是“在路上”的实现活动。

在胡塞尔这里很类似,通过现象学的悬搁,客观的时间要被回溯到主观的把握方式来澄清它,而如果我们接受詹姆斯和迈农的说法,这个主观的把握方式就不再是一种在客观时间中展开的东西,而是一个在瞬间就能完成的东西,不再需要在时间中展开。客观时间本身是缺乏可理解性的,需要回溯到一种完满的、不在客观时间中的实现活动,才能得到理解。

刘任翔:黄笛此处对迈农和亚里士多德的比较可以重构如下:

- 对哲学而言,理解意味着超越时间的、“一下子”的澄清。

- 在时间中展开的事物,就其自身而言无法“一下子澄清”。

- 因此,在时间中展开的事物,就其自身而言无法被理解。这种不可理解性来自这类事物的不完满性,即需要在时间中展开。

- 尽管如此,这类事物还是可以被间接理解,即参照某个就其自身而言可以理解的事物、作为后者的不完满、“在路上”形态而得以理解。

- 这个就其自身而言可以理解的事物是完满的。其完满性就在于它不必在时间中展开,而是能够“一下子”澄清。

对亚里士多德而言,完满的是活动(ἐνέργεια),不完满的是运动(κίνησις),后者就其自身而言无法理解(芝诺悖论),只能参照前者理解;

对迈农而言,完满的是对时间对象的表象或观念,不完满的是时间对象自身,后者就其自身而言无法理解,前者假如仍然必须在时间中展开,就也不完满,无法作为解释的基础。因而,前者必须是非展开的(undistributed),仿佛是“瞬间完成”的,以便成为时间对象的相继性得以理解的基础。

黄笛:当然,这只是胡塞尔早期时间分析的第一步。胡塞尔并不完全接受詹姆斯和迈农的说法。这个争论比较复杂,在《内时间意识现象学》附录文本的第29 – 33号涉及。胡塞尔在他的手稿中批评了迈农的理论。但是迈农的这个思路(同时也是亚里士多德的思路)的吸引力是很强的。我们会看到,胡塞尔虽然在一开始思考时间问题的时候就批评了迈农,但他最初的时间模型(既包括我们将谈到的二维连续统的模型,也包括最早的“绝对意识”模型)绕了一个大圈还是回到了迈农的思路。得等到他彻底放弃在对内时间意识的分析上应用“把握模型”时,才可以说是比较明确地和迈农的思路拉开了距离。

胡塞尔早期时间分析的最后形态可以说是对亚里士多德思路的一种批判性完成(kritische Vollendung)。放弃了“把握模型”后的“绝对时间意识”,可以被视为胡塞尔对完满的实现活动的存在方式的一种新的界定。

7 胡塞尔的二维连续统和“把握内容–把握”图式

黄笛:在以下的讨论中,我主要表达的是先前在一篇论文中的想法:“A Mereological Perspective on Husserl’s Account of Time-Consciousness”, in Husserl Studies (2020) 36:141-158.

我们来考察一下胡塞尔通过批评迈农得出的观点。我们对于时间性对象(Zeitobjekt)的知觉是什么样子的呢?它是由一个二维连续统、即一个知觉相位(阶段)的连续统(a continuum of perceptual phases)构成的。我们对于客观时间中的对象进程的知觉本身,也是占据时间的;在这一点上,胡塞尔是反对迈农的。但是他进而说,得有一个二维模型:一方面,知觉的相位或阶段(phases)是前后相继的直觉,是一个进程中的不同阶段,它们构成一个连续统。另一方面,其中的每一个阶段,本身又是一个连续统。这里的“每一个阶段”某种意义上指的是每一个时刻。

那么,每一个时刻又是一个什么样的连续统?它是“一个阶段中的直觉把握的连续统”(the continuum of intuitive apprehensions within a phase)。直觉把握又可以分成两个方面,一是被把握的内容(apprehension contents),一是把握的行为或方式(apprehension)。

我们连续的知觉进程里面的每一个时刻,它本身包含这样一个连续统,这个连续统是由我们的把握方式和把握内容构成的。把握方式和把握内容分别是什么?

- 把握内容指的是“依据被考虑的知觉时刻,与当下在场者相应的感觉材料,以及与过去相应的一系列想象材料”(sensations corresponding to what is present now for the considered phase of perception and a series of phantasms corresponding to the past)。也就是说。在某一时刻首先有在这一时刻当下在场的对象和它相对应的感觉材料,但不光是这个,还包括过去的时刻。这里胡塞尔还没有谈未来,我们按下不表。相应于过去时刻的那些他称为“想象材料”(phantasm)的东西,首先是扮演着类似感觉材料(sensations)的功能;但它们不是感觉材料。被把握的内容由两部分构成,一个是对应于当下对象的感觉材料,一个是对应于知觉对象过去状态的想象材料。

- 对应于这两者,同样有不同的把握方式。我把当下在场的感觉材料把握为对象当下的属性,把想象材料把握为它过去的状态和属性。到这里,我们就可以看到,在什么意义上胡塞尔还保留了与詹姆斯和迈农类似的看法:要想把握一个客观时间中延续的进程,就得在一个不再在时间上展开的行动之中把握其整体。

这里的讨论也包含如下想法:的确,我们对于客观对象(如一段旋律)的知觉,是和旋律同步展开的,是和旋律一样在时间之中的。这没有问题。但是,光有一个在时间中展开的知觉进程,对于把握旋律来说还不够。换言之,只有二维连续统中的一维,还不足以把握时间进程本身。

虽然我们对时间对象的知觉是和对象同步展开的,但是,对时间对象的时间性的知觉要想成立,就必须要有第二维。比如,当一段旋律进行到最后一个音时,在此处展开的第二维包含了相应于此前的整个时间进程的想象材料(phantasms),它们都包含在与这一个结束点相应的第二维之内。因此,胡塞尔实际上还是忠于詹姆斯和迈农的想法:要把握在时间中延续的进程,就要在“一刻”、在一个不再在时间上展开的行动之中,来把握它的整体。胡塞尔的“第二维”实际上是扮演了这样的功能。

【注】相比布伦塔诺或迈农,胡塞尔的突破在于表明:“第二维”在知觉的每一阶段都在起作用,而不必等到旋律结束的时刻才起作用。

而这个模型中有胡塞尔研究中经常提到的一种思维图式(思维工具或概念工具):把握的内容和把握(行为)的图式(the schema apprehension content / apprehension)。刚才提到第二维时,我们已经说到它由两部分构成:一部分是被把握的材料,一部分是把握的行为。通过对材料的把握,意识才能通达对象,而这指的时间中的对象(Zeitobjekt)。通过对感觉材料和想象材料的把握,通过把感觉材料把握为当下的状态、把想象材料把握为过去的状态,意识才能成为对时间中的运动、变化进程的意识。

“把握的内容和把握(行为)的图式”在胡塞尔自己的思想中很重要,是他在《逻辑研究》中首次清楚地提出的。随后他对此有很多发展,在很多关键的地方也有过修正和批判。胡塞尔关于时间的思考的一个很重要的脉络,就是这样一个图式究竟能不能用在对时间意识的分析中。在《内时间意识现象学》中的“用”,恰恰表明了他对迈农思想的继承。胡塞尔一方面批评、另一方面又继承了迈农最根本的“要通过完满来解释不完满”的想法,而这个想法就是通过胡塞尔的图式来完成的。

“要通过完满来解释不完满”,这个想法本身似乎很直观,而且很传统。但为什么需要“把握的内容和把握(行为)的图式”?某种意义上,对于胡塞尔来说,对这个图式最直接的例证,就是我们的符号意识,比如通过语言的意识。假如我们听到一种不理解的外语,我们和一个以该语言为母语的人听到的是同样的一些声音。但是,对于我们来说,听到的仅仅是这样一些声音;对于母语者来说,听到的是意义:它可能是别人的命令、别人的请求,等等。

如何解释这种差异?声音本身可以用录音机录下来,声音本身有一种物质的同一性,在谁听来似乎都是一样的。但是,对于理解语言的人来说,它可能是一个请求;对于不理解的人来说,就只是一个噪音。一是有意义的,一是无意义的。而有意义和无意义的差别,就是由“把握”(apprehension)来负责的。同样的内容(content),有不同的把握方式,因此就构成了不同的对象。

这个基本的想法,胡塞尔在《逻辑研究》中最初表述出来后,就用到了意识分析的各个领域中去:不光用于受语言符号中介的意识,还用于知觉、想象,包括时间意识。

8 绝对时间意识的出场

黄笛:到了《观念I》里面,胡塞尔就明确地将“把握的内容和把握(行为)的图式”中的“内容”称为“质料”(ύλη),将把握的方式称为“形式”(μορφή),明确地用亚里士多德的这对基于形质论框架的概念来刻画该图式,进而来描述意识的结构。粗略地说,质料就是感觉内容,形式是我们对内容的把握。胡塞尔的意识分析就是要描述这些质料和形式的不同的结合方式,尤其是描述我们的把握方式:它具有的不同的模态,等等。

先前我们提到,胡塞尔在对时间意识的分析中,一开始是使用了这样的图式,使用了形质论的框架。而且,这样一种框架的使用,直接地和他对所谓“绝对时间意识”(die absolute Zeitbewusstsein)的发现有关。

从亚里士多德到迈农,共享了“从完满来解释不完满”、从对于不再在时间中延续和展开的整体性的把握来解释时间进程本身的基本想法。由此出发,所谓的“绝对时间意识”不难理解:所谓“绝对”时间意识,说的不过是:虽然通常认为不仅在客观的世界中有流动(河水的流动、风在流动),而且我们的意识也是在时间中流动,但是,在意识的“流”的下方还有一层,这一层不再在刚才的意义上是时间中的流动,而是基本上只能以否定、褫夺(privative)的方式描述:

- 它“不再是”时间中的流动;

- 它“不再是”由过去、现在、未来构成的;

- 它“不再是”和意识流中某一个点位同时;

- 虽然它构建了意识流,但是它本身“不在”时间之中。

我们只能用各种“不”来描述绝对时间意识。但是可以看出,胡塞尔还是延续了迈农乃至亚里士多德的基本想法。

时间中流动的东西是飘散的(diasporaic),是散开的(distributed),必须要在一种整体的、不再飘散的、不再散开的、某种意义上瞬间的行动(意识活动)中就其整体性而被把握。只有如此,时间中飘散的、绵延的、流动的运动和事件才是可能的。绝对的时间一直是构建性(constitutive)的,而构建性的东西本身的完满性体现在:它不再需要在时间中散开、飘荡、流散。

粗略地说,绝对时间意识是对如下问题的答案:从常识理解的“意识流”再往下追问一层,是什么把它构建起来的?这就好像迈农会问:我们是如何知觉到客观时间的?

胡塞尔采取了意识分析的角度,把客观的运动进程首先“移置”到了意识流之中。当我们反思我们的意识,会发现我们的意识也在流动;就好像我们在没有反思的时候,会意识到河水在流动、风在流动。因此,对于意识的流动,胡塞尔认为必须再问一个问题:意识的流动是如何被构建起来的?如何理解意识流的“流性”(fluidity)?

一旦这个问题被提出,我们只能回答:构建意识流的东西本身不能再是流,而应该是某种不需要在时间上展开的把握。

9 意识的内在性问题

黄笛:接下来我简单谈一下胡塞尔所谓的意识的“内在性”(immanence)的问题。

在研究的一开始,“内在性”指的就是内在于意识流。意识流之中的对象,当然是“内在于”意识的;与之相对,那些外在事件是在这个意识中被构建起来的,是超越性(transcendent)的。

而当我们进一步探寻并发现了绝对时间意识、发现了意识流的流动本身是在更深一层的绝对时间意识中被构建起来的,我们就会得出,在某种意义上,原先被认为是“内在”的意识流本身似乎也具有一种超越性。当我们说它“内在于”意识,我们就不能仅仅把它理解为:意识仿佛一个大包、一个场域、一个空间,里面有诸如此类的“内在”内容。

相反,当我们说意识经验“内在于”意识的时候,说的是它在绝对时间意识中自我构建。它的“内在性”的含义变成了“在绝对时间意识中的自我构建”。由此,意识的内在性获得了一种更动态化的、或者更依赖于某种活动(ἐνέργεια)的诠释。它不再是静态的。我们有某个意识经验,意味着意识经验在绝对时间意识中自我构建。它是一种非时间性的活动(ἐνέργεια)。

10 对绝对时间意识的不同解释路径

黄笛:这是我对胡塞尔的“绝对时间意识”概念的解释。说到“绝对时间意识”以及胡塞尔的时间理论,诠释者之间也会有争论。

其中一派认为意识的模型一共有三层:第一层是绝对时间意识,第二层是绝对时间意识构建出的内在的意识流,第三层是在内在的意识流中构建出的超越性的对象。根据这种诠释,形质论的“把握的内容和把握(行为)的图式”负责从一层到另一层的过渡。我们的知觉、想象、行动、各种意识体验,都是内在意识,都在第二层(内在的意识流)中。在这里面既有内容,又有把握行为;既有感觉材料,又有对感觉材料的把握。这两者一合成,就构成了对外在世界中的对象的把握,以及意识同外在世界中的对象的意向性关联。

“把握的内容和把握(行为)的图式”既连接了第二层和第三层,也连接了第一层和第二层。后一种“连接”指的是:绝对时间意识构建了内在意识流本身的“流性”,而这也是通过在绝对时间意识中的内容和把握的结合而完成的。

目前还有一些人在辩护上述理解,认为胡塞尔一贯地使用“把握的内容和把握(行为)的图式”来建立像一层一层蛋糕式的意识模型。

另一方面,不光是我个人,有很多别的学者也认为,胡塞尔在对于时间意识的分析中,有了一个更进一步的洞见,对于上述“图式”展开了一种深刻的批判。这样的立场认为,胡塞尔最终不再使用“图式”来描述绝对时间意识,因此它也就不再会遵从一层一层的模型。

这里具体的细节很复杂,这里来不及展开。但可以问:如果我们认为,胡塞尔确实展开了这样的自我批判,联系先前所说的亚里士多德主义的背景,这种批判可能意味着什么?

按照前一种理解(胡塞尔一贯地使用了“图式”),胡塞尔就是直接继承了从亚里士多德到布伦塔诺和迈农的传统,即用无时间性的活动(ἐνέργεια)来理解时间性的运动(κίνησις)的传统。

相反,按照后一种理解(胡塞尔对“图式”概念有深刻的自我批判),那么胡塞尔在继承传统的同时,对它也有了进一步的反思和批判。之所以还是“继承”,是因为胡塞尔还是要以哲学思考的方式来把握时间现象。《内时间意识现象学》一开篇,他就引用奥古斯丁的话——关于时间,你不问,我都知道;你一问,我就搞不清楚了。仿佛我们一旦在思想上开始了探究,就很难理解时间到底如何可能。但是,对哲学家而言,还是有必要开始追问、开始探究、试图澄清。(这项事业的价值不取决于它成功与否。)

但是,如果胡塞尔最终不再认为,对时间和时间现象的澄清可以诉诸某种彻底无时间的、自身圆满的活动,而是去探索另一条道路,那么他即便未必走得很远,这一丁点突破仍然是无价的。我觉得,可以如此描述胡塞尔后来的突破:在解释活动(ἐνέργεια)时,既不能把它理解成具有通常意义上的时间性、理解成在时间之中展开(innerzeitig),又不能把它理解为自身圆满、不需要时间(äußerzeitig)、好像在一瞬间之中就可以完成的。它究竟是什么呢?这就是胡塞尔的哲学思考的主题之一;他的尝试,我们在《内时间意识现象学》随后的章节中也可以发现一些。

11 在“一刻”拥有“一段”

刘任翔:非常感谢黄笛老师的报告,他的打开方式很独特。

通常讨论胡塞尔,是在意识哲学的范围内讨论:我们如何在意识中把握到一个时间对象(Zeitobjekt)?但是如果这样来讨论,就相当于从一开始就把时间问题缩小到了“对时间对象的把握”问题,而没有看出这个问题在意识哲学产生之前就已经是一个问题了。

下面,我从自己的研究的角度,尝试对黄笛老师说的时间问题做一个重构。

通过对κίνησις和ἐνέργεια的对比,亚里士多德走出的关键一步是把时间局域化、框住。在形而上学层面,亚里士多德要面对巴门尼德和柏拉图的传统对于超时间的永恒的偏爱,以及对时间的贬低、甚至是否认。但是,在经验的、现象的、事物自身给出方式的层面,亚里士多德并不否认运动、变化。但是他仍然要把它们“框住”,也就是说,不能使得运动或者变化成为真的认识的根基,因为那就如同把城堡建在流沙上。相反,要用超时间的东西给时间内的东西奠基。

当然,亚里士多德采取的不是基督教哲学的思路,即将超时间的归给上帝;他仅仅是在形式上区分了“完满的”和“不完满的”,并把不完满的东西规定为“向着完满运动”。时间仅仅是在尚未完满的东西向着完满状态的运动之中出现的,是前者在达到完满状态前所要经历的阶段的量度。“运动的数”(number of motion [κίνησις])量度的是事物实现其潜能的过程;它被奠基于一个超时间的ἐνέργεια:完满的、维持在自身之内的活动。

这里的一个推论是:在亚里士多德这里,时间一定是“本地化”的,不会有一个总包性的时间,除非把整个世界当成是一个尚未完满的事物。

黄笛:亚里士多德认为天球的圆周运动定义了“总包性的时间”。

刘任翔:但这个“总包性”是有不同层面的。我们可以谈论天球的时间,也可以谈论比如说一朵花开的时间、我从这里走到那里的时间。对于每一个运动(κίνησις)来说,都有适用于它自身的时间。而天球运动似乎已经是完满的,而非趋向完满,所以它在多大程度上是运动(κίνησις)、天球“运动”的时间在多大程度上符合亚里士多德从运动出发对时间的一般定义,我觉得还有疑问。

【注】时间小组先前对亚里士多德“本地化”时间的讨论,参见:001|近代物理科学的时间观

黄笛老师在探讨胡塞尔以及詹姆斯、迈农如何面对时间问题的时候,在他们之中辨认出了一种亚里士多德式的时刻(moment):当他们在意识哲学中考察对时间性对象的构建,他们仍然试图把对象所展现出的时间特性限制在对象这里,而将其时间性奠基于主体之中的某个超时间的东西。

我觉得这种做法在康德主义中就已经有其根源:在康德那里,统觉(Apperzeption)是超时间的;时间也是在“综合”(Synthese)的问题下出现的,而统觉的综合“活动”(activity)和先前说的ἐνέργεια是可以比照着看的。这个活动至少不是在前后相续的时间(Nacheinander)中运作的,不是先看了这个元素、又看那个元素,然后把它们拧成了一个统一体;相反,这个活动本身是超时间的,它由统觉完成,或者说它就是统觉。

【注】“时间小组”先前对康德时间观的讨论,参见:002|康德对时间的超验化

到了胡塞尔和迈农这里,虽然模型上有些复杂化,但总的来说还是想把时间给局域化。迈农做了比较简单的处理:尽管一个所谓“展开的”(distributed)对象(比如一段旋律)必须在客观时间之中发生或被给出,但是我们对一段乐曲作为“一”的整体的把握不需要在客观时间之中发生,或者说:它在不在客观时间中发生是一个无关的问题。如果研究它如何在客观时间中发生,那是一个机械论心理学的问题,甚至不同于布伦塔诺的描述心理学,因为这还是在讨论现成(vorhanden)意义上的心理活动。

但是,迈农在这里要说的恰恰不是心理层面的东西,而是构成了时间对象之时间性的把握活动。这个活动就是ἐνέργεια意义上的活动,它自身不能在一个客观时间中被设想。但是迈农在这里就遇到一个困难:还是拿旋律举例子,假如把握活动是“瞬间”的,那就仿佛我们必须得听完一段旋律,才能有对旋律的把握。

胡塞尔对这一点感到不满,他批评说:我们明明在听一段旋律的过程中就已经对其有一个整体的把握,尽管此时它有些部分还未被当下地给出。我每次听到一个新的音符,都是对旋律整体的进一步的规定或变更。在这一点上他和柏格森是一致的:每一个新的环节的引入,是改变了整体的“质”,而不只是改变了“量”。整体的风格可以被改变,尤其是像爵士乐这种当场发生的音乐,我们没有办法预料它往哪里走,但是它一往那儿走,我们对整体的观感就都变了。根据这个观点,我们就不能“等”时间对象的所有环节都被给出了,再去进行所谓的综合活动。那样就太迟了。所以胡塞尔不能沿用迈农的思路去把时间“框”起来。

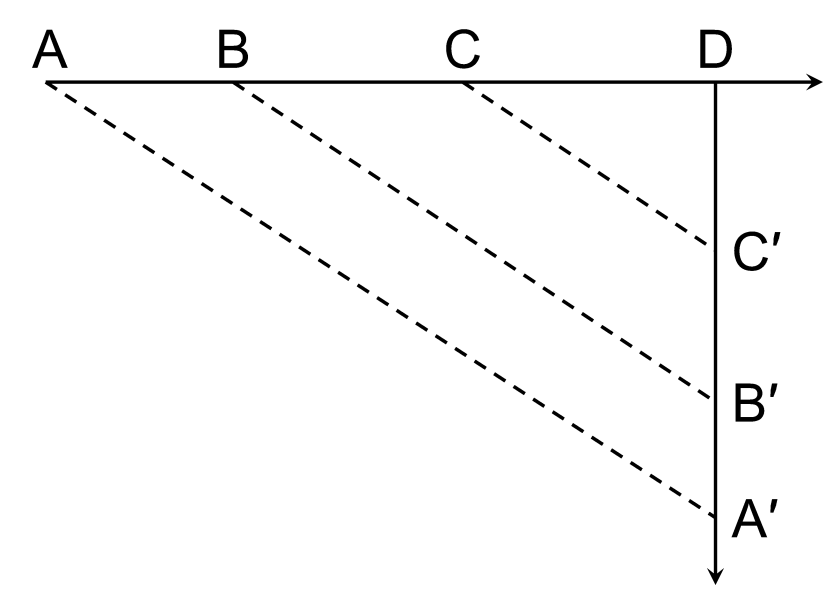

我感觉,胡塞尔转而走了一条比较形式化、技术化的路线。正如黄笛老师所说,胡塞尔设定了“二维连续统”或“连续统的连续统”(the continuum of continua),即包含了一系列连续统的连续统。在胡塞尔的图解中,横向的轴是客观时间中知觉的相位或阶段(phases),纵向的则是在每一个阶段上所把握到的时间序列。他想要做的是,使我们在客观时间中的每一时刻,在意识之中都能有对旋律整体的把握。

但是,对旋律整体的把握不能通过让意识在横轴上扩展来实现,这是因为奥古斯丁以来的一个基本形而上学假设:只有当下(the present / die Gegemwart)是在场的(present / anwesend),甚至只有当下的事物才真正存在。如果采取这个假定,就不能说当下这个点可以“晕”出去,因为与之毗邻的过去和未来在严格的意义上是不在场乃至不存在的。但是胡塞尔说,当下可以纵向发展,也就是说:在横轴的每一个点(相位)上,我的意识之中都包含了一个纵向的、二级的连续统,在其中既包含了此刻被给予我、被我把握到的内容,又包含了先前被给予我的内容。后者是以想象材料(phantasms)、也可以说是“原初记忆”或“滞留”(retention)的方式参与纵向的连续统的。总之,通过这个纵向的连续统,我们仿佛在“一刻”拥有了“一段”时间。这就能够解释,为什么可以把时间性归于一个似乎是瞬间发生的把握活动。当然,我们并不需要用基督教里的“瞬间永恒”或佛教的“刹那永恒”这种包含了巨大断裂的方式来理解“在一刻能把握一段”这件事。胡塞尔单纯是认为,此种活动(activity)不能够以客观时间中展开的东西来解释。

12 时间之谜

刘任翔:至于胡塞尔后来对于“把握的内容和把握(行为)的图式”的自我批评,我觉得更多的是想要发现一种不同于客观时间、但又不同于主观心理时间的更深层的时间性;由此,他才把绝对时间意识解释成了一种“自我超越”。

我觉得,到了这里,他好像终于和海德格尔的时间观走到一处去了。因为海德格尔就是用“绽出”(ecstasis)来解释时间,而绽出就是自我超越。所以海德格尔一上来就说,有一种比流俗时间概念(der vulgäre Zeitbegriff)更深的“原初时间性”(die ursprüngliche Zeitlichkeit),而这个原初时间性的结构就是绽出、自我超越。

海德格尔比较自洽的地方在于,他从一开始就不承认客观时间是基础性的,而是说它是派生性的(derivative);《存在与时间》一直到第二部分第六章才去解释流俗时间是怎么回事。他采取了一种让实用主义者非常喜欢的解读方式——时间基于“到时”(Zeitigung),基于在周围世界(Umwelt)之中的有意义事件发生的“时机”。以这样的方式,海德格尔就从原初时间性的绽出结构出发,逐步导出了被对象化的、现成在手的、“客观”的时间流。

至于胡塞尔,至少在《内时间意识现象学》的文本里面没有如此坚决地说客观时间是派生性的。当然,他说要把客观时间给悬置或“排除”(ausschalten);但是,他在分析我们在某一刻如何能拥有纵向的“一段”的时候,还是倾向于用前后相续的图像来理解这“一段”、理解我们对整段旋律的把握。

海德格尔会说,这相当于是把线性时间“复制”到了意识之中,把它“旋转”了90度;而“连续统”(continuum)无论怎么说始终是前后相续,而没有给出从某一个此处(da)的三重绽出——向过去、未来和当下的绽出。在胡塞尔的“二维连续统”中,过去、未来和当下仍处在线性的前后关系中,它们不是三个维度,而更像是一个维度上的一个点(当下)和两个开区间(过去和未来)。即便是纵向的那个连续统,也是以这种方式设想的。

最后,关于如何理解胡塞尔的“图式”在他对时间意识的分析中占据的地位的问题:可不可以认为,在《观念I》之中“内容”成了“质料”,“行为”成了“形式”,那么这个作为“形式”的行为就既是超时间的,又具有时间化(Zeitigung)效应?比如,给我放一段旋律,我听到do、re、mi、fa、sol这样的内容(质料),但内容本身不包含我听到它们的时间次序;而行为或形式的功能则是告诉我:我是先听到的do,然后听到的re,如此等等——相当于是把自身不包含时态的内容给时态化(tense)了?

黄笛:就时间分析来说,差不多是这样。

刘任翔:如果是这样的话,我们就发现:一方面,内容自身与时间没有必然关联;另一方面,行为如果被理解为形式,就也是超时间的,至少不是在客观时间中来理解的。也就是说,两个跟客观时间没有必然关联的东西(内容和行为)这么一“碰”,竟然可以碰出客观时间中的现象,我觉得这本身就构成了一个疑难。

黄笛:我觉得,你把它描述成这样,确实显得像是一个疑难。但从另一个角度来说,这就是从亚里士多德以来哲学家们一直想做的事。

刘任翔:那么究竟如何才能够从超时间的东西中把时间给建构出来?

黄笛:这要看他们的理论细节。

刘任翔:如果借用你先前说的“完满与不完满”的分析框架,我想这样来刻画我在这个问题中所提出的“时间之谜”:即便像亚里士多德一样承认事物是趋向完满的,我们却也随之承认了:事物并非从一开始就是完满的;而即便完满的事物也终会衰败。万物有它们的绵延(duration):它们与完满的关系,不是在瞬间之中、而恰恰是在最平凡的时间之中成立的。如果理论的解释(explanation)到头来消解(explain away)了这个绵延性、消解了这种粘滞的阻力,那它可能是错过了时间问题,而非解决了它。

当然,我所说的这种追问不是从主体、从意识哲学的角度出发进行的。它在意识哲学中采取的形态,可能会跟人类学的预设(人是什么样的存在者、意识具有什么样的特征)相关。不知道在意识哲学中会不会也有人讨论:上帝是否也要在时间中把握旋律?

黄笛:我感觉奥古斯丁会比较关心这个问题。

【注】刘任翔有关“时间之谜”的详细论述,参见:Renxiang Liu, “Explaining It Away? On the Enigma of Time in Husserl’s Phenomenology of Time-Consciousness”. Journal of Speculative Philosophy, 36.2 (2022): 277-289.

13 绝对时间意识为了建构意识流而必须拥有的内在结构

黄裕生:完满的运动,怎么能够给不完满的时间提供基础?用胡塞尔的语汇:非客观化的时间,怎么能够为客观化时间奠定基础?海德格尔可以回应这个问题;胡塞尔会如何回应,我不清楚。

先前提到的很有意思的一个地方是:从客观时间来看,我们有持续的意识流。但是,意识流恰恰需要有一个基础。是绝对时间意识使得意识流成为意识流;否则就不存在意识流的问题。那么,绝对时间意识在什么意义上是“绝对”的?

再者,如果说意识流的确包含了持续、包含了先后关系,那么绝对时间意识如何能够让相续的时间呈现出相续性?因为对于绝对时间意识而言,我们不能说它是相续还是不相续,否则它就仍然是时间流。简言之,绝对时间意识如何“意识到”意识流“是”意识流?

黄笛:这确实是胡塞尔要回答的最基本的问题。“绝对”的定义,形式上很好理解。第一,它构建了意识流,所以它更基础;第二,“绝对”意味着在它下面没有再下一层了;它在构建上一层的同时自身构建。

至于具体是如何构建出来的,这是《内时间意识现象学》整本书要回答的问题。

黄裕生:我比较好奇,绝对时间意识本身有没有什么内在的结构?

黄笛:肯定有,而且胡塞尔要去描述它。

黄裕生:是这个结构,使得我们能够意识到、呈现出或展开出一个意识流。正如迈农所说,我们有一系列相续的感知、知觉,并不等于有了对相续性的知觉。这和我们这里的问题是否相关?

黄笛:我觉得胡塞尔通过“绝对时间意识”要回答的是同一个问题。詹姆斯也问:我们从知觉本身的相续出发,如何构造对相续的知觉?这也是同一个意思。

黄裕生:仅就“绝对时间意识如何能够意识到意识流”的问题而言,我想问的是:我们对一个完整的、相续的时间段的把握,是否总是既包含了在场的对象、又包含了与过去相应的想象材料(phantasms)?这是否就是绝对时间意识在活动?

黄笛:这属于时间意识的内在结构。在胡塞尔的图解里,相应于当下的感觉材料和相应于过去的想象材料都在纵轴上。

刘任翔:设想我们在横轴上是从左到右行进的。比如,一段乐曲开始播放。迈农的意思是说,在乐曲不断地播放期间,我对它一直无法有整体的把握;而等到乐曲放完的一刻,我就似乎可以沿着横轴“往回”(向左)走。换个说法:我在横轴上一路向右走的时候,一边走,一边把我听到的内容放在我的记忆中;但是到乐曲放完的一刻,我相当于发动了一个超时间的综合行为,这个行为使得记忆中储存的内容能够加入这一刻的当下内容,使它们在这一刻被把握为一个整体。

而胡塞尔的解决方案是:横轴就是指感觉的相续;但在横轴的每一点上,可以通过纵轴实现对相续性的感觉。在纵轴上的内容,确实是我曾经听到的;但是,除了与横轴的交点–当下,纵轴的其余部分是“悬空”的(不位于代表客观实在的横轴上),因为这些部分都是想象材料(phantasms),是严格说来不在场的内容。

黄裕生:这些材料是想象的,而不是记忆的?

黄笛:“想象材料”指的是与记忆相应的材料,但它叫作“phantasm”,这是胡塞尔从布伦塔诺那儿继承过来的概念。早期文本中叫phantasm,后来改叫“滞留”(retention)了,因为胡塞尔觉得phantasm的说法有误导性。

刘任翔:我甚至觉得叫它作“记忆”也有误导性。因为记忆一般而言意味着需要去主动回忆才能唤起的内容,它更符合迈农的模型:在横轴上走到某一点之后,再把先前收集的内容“调”出来。但是,对于胡塞尔的模型来说,纵轴在一开始是没有长度的;随着交点在横轴上的移动,纵轴越伸越长,上面的内容越来越多,而这种增长过程根本不涉及主动的调用。

黄笛:它不需要主动的、专门的行动,不需要“沉浸”入回忆,而是在每一当下之中就包含了这个维度。

刘任翔:我们听音乐,不用去专门回忆刚刚听到音符。

14 什么是活的、现场的到时?

黄裕生:我们到现在为止的描述,就好像纵轴、横轴上的东西本身都是静止的,只有意识才能“活络”(animate)它们,使它们动起来,或者在不同的位置之间转换。但是,每一个现场的(anwesende)当下到时(Zeitigen),有没有可能本身就是“活”的?

比如do–re–mi的旋律,看似几个音符依次到场、在场。但与此同时,do一旦出场,就引出了纵轴:它的“现场”从来都不只是呈现自身,还要引出与纵轴上其它环节、乃至尚未出场的环节的勾连。do的到时,同时也将其转化为了纵轴上的想象材料,使得它能够在比如re到时之际也一同出场。

刘任翔:对于某一环节(moment)而言,出场就是“沉入”滞留;这并非两个分离的事件。斯蒂格勒也表达过类似的观点。

黄笛:我觉得,胡塞尔也会说类似的话。

刘任翔:因为若非如此,就还得事后再把它的内容“放进”滞留、放到纵轴上去,那就麻烦了。

黄裕生:对,所以纵轴不能是事后再长出来的,而是在每一个当下就已经有横轴、纵轴的二维结构了。

黄笛:可以说:从每一个当下,都会分出两个轴、两个方向。

刘任翔:用日常话语来说,纵轴必须是“实时”(real time)地长出来的,甚至并不简单地是从上一时刻移置、继承过来的。

黄裕生:因为事后的回忆是另一个问题。

刘任翔:首先得有了纵轴,有了通过滞留向着过去开放的维度,回忆才是可能的。

黄裕生:纵轴已经长出来后,才会有回忆的问题。更根本的问题是纵轴在每一个当下是如何“长”的。

黄笛:在胡塞尔的图中还有一些斜线,对应的是同一个客观内容在不同时刻的想象材料中经历的时移变更(modification / tensing)。每一个当下的内容在出场的同时就斜着往下“沉”,成了愈来愈远的过去的内容。

15 时间问题的神秘和时间图解的限度

黄裕生:这个时间问题很神秘。

刘任翔:我觉得,胡塞尔提出这个图解,肯定是为了解决理论困难,不是为了把事情搞得更玄乎。

黄裕生:时间问题本质上就很神秘,不是这个图解的问题。

刘任翔:时间问题很神秘;因为这种神秘,所以会需要一些复杂的图解。

黄裕生:那么,该图解能否看作绝对时间意识的结构,而这种结构能否解释意识流的由来?

刘任翔:意识流在图解中如何表现呢?

黄笛:这和胡塞尔对“把握的内容和把握(行为)的图式”的自我批评有关。

我认为,胡塞尔的图解能够说明的是:在每一个当下,都敞开了一个时间场(the field of presence),这个当下场里包含着刚刚逝去的过去。一曲终了,乐曲还在我们的当下场中,还“在当下”,它并不是已经过去了。而这种解释,又是通过在理论活动中借助整个图解而将不同当下的内容“准当下化”而实现的。

另一方面,图解不太能够解释时间的流动性。胡塞尔自己在《贝尔瑙时间意识手稿》的某些地方也表露出了自我怀疑。仅从每一个当下所蕴含的时间场及其敞开性,仍然不能推出时间的流动性。因为在一个静态的图解之中,存在的仿佛还是一刻、一刻、一刻。每一刻确实都带着一个时间视域;但它们是怎么“流”起来的,图解本身似乎不能解释。

刘任翔:在横轴上,我们之所以会从一个点行进到下一个点,这个动力是否仍然是自然时间提供的?胡塞尔是否预设了一种自然的时间:恰恰是它,才使我们没有办法停留于任何一个当下?

黄裕生:这取决于我们从什么角度看。既可以说胡塞尔预设自然时间,也可以说,他从客观时间出发,通过超验论证(transcendental argument),回溯性地发现绝对时间意识一直在起作用。所以代表着意识流的轴只是追问的起点,而非终点。

16 未来的维度及其在场方式

黄裕生:我觉得,即便在胡塞尔的图解之中,我们也不应认为只有一个与过去材料相对应的纵轴。还可以有当下的轴、未来的轴。哪怕乐曲结束了,其实还有一种结束之后的期待。正因如此,才能说当下一直是一个敞开域。

黄笛:胡塞尔关于时间的思考经历了很多个阶段的发展。《内时间意识现象学》是比较早的作品,截止到1909-1910年。在这个阶段,他基本没有怎么讨论对未来的期待。但是后来在1917-1918年的《贝尔瑙时间意识手稿》中,胡塞尔重新思考时间问题,明确探讨了未来的维度、对未来的期待、当下与未来的关系。胡塞尔自己的思考也是时间性的,也是一点点展开的。

黄裕生:1917-1918年,还是早于海德格尔。

刘任翔:未来能画到图解里吗?

黄笛:未来在二维的图解中不太好画。所以胡塞尔后来开始画三维图解了,大意是:将一张纸折成90°,折痕是当下,而被折痕分开的两个面,一面是过去,另一面是未来。

刘任翔:我比较质疑的一点是:未来能不能在其尚未到来之时,就预先放在一个图解中的线段上?如何确定这根线的尺度?

黄裕生:我觉得没有问题。对于过去和现在,我们可以“看见”;而未来的这半张纸,我们没“看见”,但是它在那儿,是“有”的。

黄笛:这里有个视角的问题。

刘任翔:有人可以站在纸的另一边,看见我的未来吗?

黄裕生:人不行,上帝可以。我们人都只能在“现在”的边缘之内去“看”,越不过去。

刘任翔:我担心的是,如果假定上帝能看见整个图形以及图形中的内容,那么我们就仍然是把时间性的事件框定在了这张以无论怎样的方式折起来的纸上。而这张纸对于上帝而言谈不上有什么折叠或褶子(folds; plis),都是彻底展平的。既然上帝是超时间的,那是不是相当于把黄笛一开始说的完满的“活动”(ἐνέργεια)放到上帝的全知(omniscience)那儿去了?

成果:一旦引入亚里士多德的“完满–不完满”模型,我们就已经预先确定:必须要发现一个绝对的、非时间的、完满的东西,无论它被称作“绝对时间意识”、“概念”,或是别的什么。这似乎很容易导致一种神秘主义的立场,即将绝对者等同于一个宗教性的本原。所以,在黄裕生老师这里,它会很自然地引出对上帝视角的设定。

我感觉,胡塞尔是不是把时间问题当作一个困难,他其实不想要走向神秘主义的立场?

黄笛:他肯定想避免。

刘任翔:或者说,他可以为神秘主义立场“奠基”。神秘主义立场是对于一个超越者(transcendent)的设定;但是我们跟随胡塞尔,最后发现绝对时间意识是自我超越(self-transcendence)。相当于可以用自我超越来解释超越者、为超越者的问题奠基。

黄裕生:它指示了一个超越者,朝向了一个绝对者。

我觉得要做一个更细的区分。对于神秘主义,胡塞尔肯定是要反对的;但他不反对超越者或上帝的概念。并不是说,朝向一个上帝,就意味着神秘主义。

刘任翔:即便如此,胡塞尔似乎一度把“朝向上帝的现象学”(宗教现象学)交给了海德格尔,仿佛上帝问题是个局域性的问题。另一方面,在胡塞尔本人的说法里,时间问题从来都不是个局域性的问题。意识(Bewusstsein)都是时间意识(Zeitbewusstsein);意向性都有时间结构。如果是这样,那么胡塞尔至少在存在论层面没有想把时间“框”在某一类现象之中。尽管他为了给时间一个解释,借助了“把握的内容和把握(行为)的图式”,或者我们刚刚考察的图解,但这都是为了面对时间的谜题。

我觉得,胡塞尔至少会承认时间的谜题是真实的,不是一种幻觉,不是那种可以消解或清除的假问题。问题只是在于时间何以可能。所以,理论建构的尝试,是在追逐一个理论未必真能追得上的东西。因为理论倾向于给出“我今天这么说,它明天也是对的”这种意义上的答案;理论自己有一种非–时间化的倾向。我这里不说超–时间,不说神秘主义。用河流来打比方:理论承认河流是流动的,但它想看到的是河流的两岸不变的形状。

17 时间图解中“维”的含义

任逸:我想问两个问题。第一,时间图解中的“维”是什么意思?说时间意识的结构本身是“二维”或“三维”的是什么意思?“维”与“维”之间是同质的吗?

二维图解中的纵轴指出了一个维度,那么它为什么朝着固定方向的?它为什么不能是(比如说)旋转着的?在三维图解中,当下为什么是一条线,而不是一个分割了过去和未来的面?

刘任翔:在三维图解中,过去和未来都是半平面;当下是两者相交的那条棱边,没有厚度。

任逸:但是,如果代表过去的、与当下垂直的纵轴是有内容的,那么它是否应该是一个面,而非只是一根轴?

黄裕生:当下是三个方向的汇集。但是,因为这些点都是有内容的,现在、过去、未来都是有内容的,所以它们就不是几何学的点。

黄笛:这里的图解没有考虑内容的规定性,只是一个结构。如果要考虑内容,还得把空间再引入进来,空间还有好多个维度。我们通常会觉得时间是一条线,物理时间和日常时间似乎都是一维的。而胡塞尔想说的可能是,一维的时间有一个内在构成,通过两个二维的半平面的相交才能说明这种构成。

18 时间图解的歧义性和原印象的爆发

任逸:第二个问题,一维的线代表的是客观时间,还是时间意识流?

黄笛:这个问题也很好,这一维本身就是歧义性的。

刘任翔:难道这个模型可以用两次吗?先用一次,来解释意识流如何建构了客观时间,此时客观时间是横轴,意识流是纵轴;而到了解释意识流的时候,意识流又成了横轴吗?

黄笛:那不就无穷后退了?

刘任翔:那么绝对时间意识在图里吗?

黄笛:如果我们考察三维的图解,那么绝对时间意识是未来和过去这两个半平面所形成的整个结构。但是它同时是动态的,是两者的不断会聚和授受。

黄裕生:是这种动态的结构,使得对时间的意识流可以解释吗?

黄笛:整个结构使得一维的客观时间可以解释。

我觉得胡塞尔在这里的理论建构是有歧义性的。某种程度上,这反映在他所采取的术语中。对过去的滞留(后摄)叫作retention,对未来的期待(前摄/预持)叫作protention;而横轴或棱边上的东西,胡塞尔称作“原印象”(Urimpression / primal impression)。问题在于,这个原印象并非随客观时间给出,而是属于客观时间的可能性条件。但是,另一方面,原印象就是一个接一个地“爆发”。既然如此,如果硬要把它画在图解里,也就只能把它画在这个横轴或棱边上,仿佛线(横轴或棱边)在逻辑上先于点(原印象)似的,而实际上是反过来。我们只能说,后摄和前摄帮助把原印象构造成了客观时间中的,使之被排列为一条线,表现得像是随客观时间给出一般。

可以用一座冰山来打比方:过去和未来的半平面,好像是隐藏在水下,它们一同构建出来、使之露出水面的,就是客观时间这条由一个接一个的当下构成的线(棱边)。露出来的是客观时间,但它同时又满是原印象一个一个“往前”爆发的当下。换言之,这条线(棱边)有这种原发性和被建构性的双重身份。

黄裕生:把过去和未来两个维度隐入水里,整个结构就缩小成了一根轴,这就是客观时间?

黄笛:可以这么说。

刘任翔:如果是这样的话,原印象的爆发就并不只是因为客观时间的推移。

黄笛:胡塞尔在这里肯定不会说“因为”。原印象的爆发,加上后摄和前摄的两侧,构造出了客观时间;但原印象的爆发不能再解释了,不能有进一步的原因。

刘任翔:所以,并不能说客观时间“自己带来”新的原印象?

黄笛:不能这么说。原印象是最终的事实性(factical)的东西。

19 “被给予”原印象意味着什么?

黄裕生:假如没有原印象,肯定是没有客观时间的。问题是,原印象是怎么爆发的?

刘任翔:现象学真的可以回答这个问题吗?要回答这个问题,就要去给出一个原则上不能被给予的东西。

黄裕生:可以说原印象是被给予的。被给予我们这样的一种存在者的,是这样的原印象;如果不是我们这种存在者,就不会被给予这样的原印象。那么是不是说,能够被给予先前谈论的这种原印象,就意味着这种存在者也有绝对时间意识?宠物有没有这种绝对时间意识?

黄笛:这是个好问题。其它动物的时间意识的结构和我们一样吗?

黄裕生:如果在原印象的层面是一样的,而原印象本身一旦被给予,与之关联的过去和现在的维度也同时被引出,那么是不是就形成了时间意识?

黄笛:在原印象相同的前提下,后摄和前摄平面的结构也可能不同。比如,成年人总是会活在对未来的期待之中,相应地后摄的平面可能就很宽广;而很小的小孩的平面,可能就很小很窄。在这个意义上平面的结构可能有差异,那么如此构建出来的时间就有差异,但对这两者而言,原印象可以是同样的。

黄裕生:小孩子和成年人之间,还只是量的区别,二者是连续过渡的。还有一种区别:两者被给予的原印象根本就不一样。可能有某种存在者被给予的只是当下,没有滞留,也没有前摄。这个当下甚至不能被称为“原印象”。

黄笛:这是说,前摄和滞留的结构变了、甚至消失了。

刘任翔:我们可以设想一种完全被限定在其当下的存在者:最简单的、没有意识的存在。

黄笛:这也挺容易,比如很低等的动物。

刘任翔:甚至都不用提到动物。比如,我打了一下桌子,桌子此刻给我一个反作用力。但这是它的当下;它不会隔了两天来找我报仇,也不会预见到我要打它就往后退一下。桌子就是被限定在其当下。

我觉得,可以将时间的三维图解中的棱边与客观时间区分开来。客观时间适用于一切存在者,无论它们有没有意识。但是我们刚刚发现,棱边的特征就是其上的每一个点都意味着原印象的爆发。棱边总要预设两个平面,无论它们的长短、深浅;总是要预设过去和未来的维度。

黄笛:“爆发”这个词,不是我的独创,胡塞尔自己有时候会使用。之所以使用这个词,我觉得是有考虑的,强调一种极端的被动性。这更接近一种康德式的理解:在康德那里,时间是内感官的形式;胡塞尔则把它讲的更具体了、更结构化了,即时间作为形式到底是什么东西——是一个或两个平面所代表的纯形式,还是也涉及质料?最终的所予,在康德那里就是感觉的所予(sensible given)。强调它“爆发”出来,就是说它不预设任何东西,自己就爆发了。只不过,人还拥有包含了前摄与滞留的直观形式,因此原印象一旦爆发,就立刻被纳入这个形式中。

【注】经考证,黄笛这里所说的原印象的“爆发”,在胡塞尔有关时间意识的文本中有许多可能的对应词,如《内时间意识现象学》中的auftreten;《贝尔瑙时间意识手稿》中的auftauchen,entspringen,urentstehen;C-手稿中的eintreten等。

刘任翔:“它”爆发了,我能“托住”。

黄笛:果真如此,原印象就是一种依于彻底被动性的给予。在这个意义上,我们有理由猜想它对于不同的存在者可能是同样的,只不过它们接受原印象的方式有差异。

刘任翔:这相当于是采取了一种非–人( impersonal)的、去中心的视角。

黄裕生:但这里面会有一个问题。胡塞尔说的“爆发”跟康德所说的感觉的所予可能不完全一样。康德确实是强调绝对的、完全的被动性,因为他把直观形式看作完全从属于感性。只有物“刺激”(affizieren)我们,才会启动我们的感性直观。但是,对胡塞尔而言,还可以有本质直观。所以,直观活动对他而言也许没有在康德那里那么被动。

黄笛:当胡塞尔说“本质直观”(Wesenschau)的时候,他说的并不是康德意义上彻底被动的东西。本质直观有非常丰富的结构,时间意识的结构也从属其中,因为达成本质直观所需的自由变更预设了时间的结构。所以,当胡塞尔在更高阶的意义上谈论“直观”的时候,他说的当然不是纯粹的被动性,直观包含了许多结构。

但是,我们在此说的是最基础的层次。换言之,尽管胡塞尔的直观和康德的直观不是同一个概念,尽管胡塞尔所说的直观可能涉及许多理智的运作,在时间意识尤其是原印象的问题上胡塞尔并不谈“直观”。他说的是原印象的“爆发”。这种“爆发”,而非胡塞尔意义上的直观,在我看来才是康德意义上的直观的对应概念。

20 什么样的存在者拥有绝对时间意识?

黄裕生:我们能否断定,只有我们能打开绝对时间意识?还是说,一切有意识的存在者都能打开它,只不过打开的“宽度”不一样?

黄笛:我觉得后者是比较合理的猜测。

刘任翔:退一步说,绝对时间意识真的是这种“一一分立”的关系吗?比如说,黄笛有一个绝对时间意识,我又有一个绝对时间意识,每个人都有一个自己的绝对时间意识吗?

黄裕生:绝对时间意识的结构肯定是一样的。我们刚才讨论的是,其它物种是否也有这种结构的意识。

任逸:我觉得机器人的意识似乎有这样的结构。它根据自己过去存储的信息,对未来进行一些模拟计算,以决定未来的行为。可以说,机器人虽然没有“向死而生”的那种时间性,却拥有时间意识的结构。

黄裕生:程序(pro-gram)本身就包含着先行的谋划。

刘任翔:我有些怀疑这一点。机器人似乎更接近先前所说的迈农的模型。对机器人而言,可以把时间图解中的横轴理解为其代码运行的时序,或者说是在世界中活动时它所遭遇的各种情形的时序。但是,我觉得机器人并没有与图解中纯粹的纵轴相应的东西,因为当机器人看似向着未来或过去“打开”,它采取的总是论题化的预测和论题化的回忆,因为这些行为必须在它当下运行的代码中具现出来。然而,凡是论题化的行为,自身都必须占用时间。因此,严格来说机器人不可能在一个“瞬间”、更不可能在每一个瞬间都拥有纵轴,而更像是在横轴上不断地做小范围的极快速摆动。

成果:就是说,对机器人而言,没有原印象的爆发?

刘任翔:可能有原印象“对”机器人爆发。机器人缺少的反倒是刚刚说的能够“托住”爆发的原印象的、超时间的直观形式。机器人不能拥有严格意义上的纵轴,而总是通过在横轴上摆动来“模拟”有纵轴的存在者(人)的意识结构。机器人的所有看似在纵轴上发生的操作,实际上都必须在横轴上占用时间段,因为这些操作都是论题化的。

任逸:心理学和神经科学的研究认为,即使是人,对时间的知觉也不是点状的、不是瞬间发生的,只不过我们主观上觉得是瞬时的。测出来的结果是这种知觉需要零点几秒。如果机器能做到类似的程度,会不会和人的时间意识具有同构性?

刘任翔:你这里说的研究,研究的还是人的论题化行为,如主动的知觉、回忆、预期等。

任逸:比如说,我们当下有一些感知,但它们严格说来都是记忆,因为没有什么内容是真正当下的。印象在进入人以后,都是经过意识处理的,而意识的处理是需要时间的。处理好了,它也变成过去了。

刘任翔:这个解释模型已经预设了记忆是论题化的。在它看来,我之所以在当下仍能向过去发生的事情敞开,是因为我可以随心所欲地调用我先前被“输入”的东西。

任逸:这可以是一种非主动的调用吗?

刘任翔:无论调用是否主动,人在这里都已经被按照计算的模型(computational model)来理解了。只有如此,科学才能通过计时来测量“知觉行为的时间长度”。

而我刚刚说的是另一个层面的问题。借助计算的模型,无论是理解人还是理解与制造机器人、计算机,结果都是纵轴的丧失,因为纵轴根本不能被容纳于计算的模型。所以,将人等同于计算机的经验研究,如果反对纵轴的提法,如果声称纵轴竟也要占用时间,那么它恰恰是印证了:以这种方式来理解人,就必定错失纵轴所代表的时间的“深度”。

任逸:但是,机器是否可能在一切外在方面都与人不可区分?

刘任翔:这个当然没问题。当然,我可能会质疑“外在”的说法所蕴含的内–外区分。

我觉得这里的问题超越了意识哲学的框架。并不是说,有些存在者有意识,所以有时间意识、有时间问题;而有些存在者没有时间意识,也就没有时间问题。我反倒觉得,时间问题是一个普遍性、总包性的问题。即便在追问一个机器人何以“有时间意识”的时候,我们也已经预设了、或者说已经依赖于我们自己的沿着纵轴“打开”的能力。否则,我们自己也会被局限于每一个当下。在那种情况下,我们也许可以在横轴上移动,可以利用自己记录下来的东西或者记得的东西在横轴上完成一些操作,但我们不会把操作的结果把握为“从过去来”或“从未来来”的。

过去和未来的方向(orientation)不是一根单纯的横轴能给我们的;它必须是我们在接受横轴上的给予之先就已经展开了。不然,就算我“回忆”起来某事,我还是无法将该内容与我在当下知觉到的内容加以区分。这正是胡塞尔区分滞留(retension)和再回忆(recollection)的核心理由。滞留说的是过去之方向或视域的开启,而不是某个非常近的、非常鲜活的、不会错的回忆。滞留本身不是回忆的“最小值”或“最近值”;它自身没有“内容”,而是回忆的超验前提。

21 如何区分未来与过去?什么是未来的“未”?

任逸:我们如何在绝对时间意识中区分滞留和前摄?时间的相继和方向又是如何可能的?

如果时间图解中的横轴指的是客观时间,那么(客观的)将来与过去就是通过在横轴上的相对位置来区分的。而时间的二维或三维结构与客观时间的不同之处在于,它把过去和将来理解为从一个点出发而展开。对于这个展开的意识而言,没有横轴这回事,只有每一个当下对应的纵轴给了它时间意识。问题是,如果我们承认这样一个结构,我们在纵轴上又是怎么区分前摄和滞留的?我们当然认为我们“有”记忆,认为记忆一般而言是真实的,问题是我们为什么觉得那是记忆,而不是别的什么?

刘任翔:这是过去与未来的不对称性的问题。在时间意识的图解中,两者在形式上仍显得像是对称的。

于晓艺:前摄和滞留是不对称的,因为滞留的内容是已经发生了的,是可以确定的;而前摄始终是开放的、不可完全确定的。我的问题与此相关。先前我们问到,时间的三维图解中,未来的这一面有谁能看得到,黄裕生老师说上帝可以看得到。我的理解是,如果用上帝的全知来保证未来这一面的存在和规定性,这就和前摄和滞留的不对称性矛盾了。因为说前摄始终是开放的,那么它必须对上帝而言也是如此。如果上帝可以看清、看穿对我们而言属于未来的事情,仿佛它们在上帝那里可以是现成在场的东西,那么它还能谈得上是真正开放的吗?仿佛我们只是因为偶然的缺陷而只能看到过去的这一面,而未来的那一面,虽然对我们而言隐藏在黑暗中,上帝却可以看到它、完全照亮它。是不是说,一旦引入上帝的全知,也就抹杀了未来之“未”?

刘任翔:引入上帝的结果是,所有的遮蔽都不是根本遮蔽(Grundverborgenheit)。

黄裕生:对,但对我们来说依然是遮蔽。

于晓艺:对我们来说是遮蔽,那么为什么我们一定要去设想一个被上帝照亮的、无遮蔽的未来呢?

黄裕生:这很有意思。其实过去也是不确定的,也是开放的。我们不断地重新回溯过去、理解过去,不断地重新打开过去。

我们之所以必定引出一个全视野的、全视角的上帝,就在于我们总是知道我们是有视角局限的。知道了自己的视角性,我们就很自然地会去设想无视角的“知”。对于未来,上帝能够透彻地知晓,但它只是对上帝而言在场,对我们而言依然不在场,这些只是理论上的推导。对于上帝来说的在场,和对人来说的在场肯定不是同质的。

【注】黄裕生老师此处认为,关于不受视角局限的上帝的理念(Idee)是为了刻画我们自己的视角局限性而必然引入的。换言之,对无限者的设想在对我们自身有限性的刻画之中不可或缺。另一方面,他又认为对无限者的设想在此是“理论上的推导”。于是,这个进行的理论推导的理智或“声音”自身是否是一个有限者,就成了进一步的问题。

刘任翔:我们“很自然地设想”,这不也是一种自然态度,是现象学所要悬搁的吗?

成果:也是一种自然神学的思路。

黄裕生:是要悬搁上帝的问题。我们讨论时间问题,不需要引入上帝。

刘任翔:那么,如果把上帝悬搁,那相应地也应当把关于未来乃至过去平面的“完整图景”悬搁。

黄裕生:对啊,我们这不是没办法吗?只是为了理解,作了这个图解。它并不能完全恰切地表现出绝对时间意识的特征。

刘任翔:当然,哲学活动是一种反思活动,是“后见之明”(ex post facto)。我们虽不能取消自己的限度,却可以通过理论反思拓展自己的“平面”的范围。刚刚任逸和于晓艺提出这个问题的一个动机是:但凡我们假设,过去和未来的平面能从任何一个可能的视角(无论它属于某人还是属于上帝)被完全照亮,那么这两个平面就都是现成的,结果就是无法突显过去和未来的不对称性。

黄裕生:但是,当我们从“平面能够被看见”推论到“平面是现成的”,我们并未规定“现成”是对谁而言的,而你的论证是通过对我们而言的现成来理解对上帝而言的现成。

刘任翔:那么,“对上帝而言的现成”是别的意思吗?它是否并不要求上帝与对其现成的事物的分离?

黄裕生:只有对我们而言,“所有的在场都是现成的”才成立。对于上帝而言是什么情况,我们不知道。无论如何,我们不能基于我们理解世界时所采取的概念,来推论世界对上帝来说意味着什么。

刘任翔:所以说,如果某个平面只对而言上帝是在场的,就不一定引发它对某个人的在场(现成)所会引发的问题。

但是,我们一开始的问题仍然存在,即如何解释或设想过去与未来的不对称性。

黄裕生:我觉得两者倒不一定是不对称的。你们觉得不对称,是因为你们认为未来是看不见的,而过去是看得见的,是经历过的。

刘任翔:我们有时甚至认为过去是“死”的。

黄裕生:对于客观时间而言,情况就是这样。而对于绝对时间而言,我觉得恰恰不是这样。过去意味着曾经经历的原印象;但是在每个原印象出现之先,我就对它有一种前摄了。因此,原印象不是一个绝对的开端,而过去与未来的差别,即“是否曾当下地经历原印象”,也不一定构成一个绝对的差别。

黄笛:在不引入上帝、仅就绝对时间意识本身来讨论的前提下,我认为过去与未来的不可区分性与胡塞尔的模型本身不能解释时间流有关。如果我们把在场性(presnece / Anwesenheit)固定到一个点上,以此看待与之相应的过去与未来的维度,那么确实像任逸说的那样,两者无法区分。要区分它们,就要意识到:绝对时间意识不只是在某处交汇的两个静态的平面。换言之,我们要意识到,绝对时间意识虽然并非在客观时间的意义上是时间性的,它却还是包含着某种“动态”。我们需要批评胡塞尔的“图式说”(schematism),也是因为不能把绝对时间当成是说:在一个“无时间”的当下里面,所有的前摄和后摄,连同对前摄和后摄的把握,都是在通常的意义上“在场”或“现成”的。如果这么去理解绝对时间意识,就必定无法在超越语词的层面区分前摄与后摄。

相反,我们必须把声音这样的“时间对象”理解为具有自我超越性、在自身之中包含着方向性(directionality / orientation)的东西。要区分前摄与后摄,就得引入这个“方向性”,而方向性又需要自我超越才是可能的。

刘任翔:自我超越的一个标志在于,一件事情“是”当下,同时(eo ipso)就意味着它沉入过去。

黄笛:有“沉入”,就已经有了方向。

刘任翔:这是一个动态的过程。并且,用比较形象的话说,它“沉入过去”这件事本身就会“邀请”一个新的方向。看起来,是我们(主体性意识)主动地去前摄;但未来的方向或维度有可能是在每一个当下沉入过去的过程中被“拽”出来的。我们听音乐,有时候是会觉得是前面的音符“拽”着后面的音符出来的。主体性的视角和事物自身的视角并不矛盾,而是相互补充。

无论如何,我们在此描述的动态,在时间现象之中显然处处存在,但是如果仅考察时间图解的静态特征,却找不到它。不过,我们仍然可以说,在图解中的“点”本身是在不息地运动着。

黄笛:所以我们要意识到,图解仅仅是一个模型(model),而它要刻画的是一个动态的、生成性的、而非现成的东西。

刘任翔:我们最终又回到了“活动”(ἐνέργεια)的问题。Ἐνέργεια既不是静态的、无时间的,又不能用那种从a到b的运动(κίνησις)的流俗时间来说明。它标画的,不是一个答案,而是一个问题:什么是时间的源头和谜底;它是否还能够被等同于一个“什么”?