讨论时间:2023年12月23日

领读学者:黄笛

录音整理:张子轩

字数总计:30300

完读时间:3小时1分钟

讨论基于的文本:德里达《胡塞尔〈几何学的起源〉引论》第七、十节。

1 题解

黄笛:我这基本上是一个读书报告,想多跟大家讨论一下。

首先这个题目严格说应该叫“胡塞尔和德里达论意向性的无限化”,毕竟它是关于胡塞尔的研究,因为在写作这个书的时候,1962年的德里达主要还是一个现象学的研究者、一个胡塞尔的专家,他还没有提出他自己著名的解构学说。

我起的标题叫“理念何以历史?”,副标题叫“德里达论意向性的无限化。” 一开始我先对“理念何以历史”这个问题做出一个简要的回答:并不是说“先有理念、理念具有历史性,然后理念进入历史”,而是说“理念之所以为理念,就在于它的历史性。”这是德里达在文本里面的回答。“理念性本身的建构依赖于历史性”这是对于主标题的问题的回答。

副标题里面提的“意向性的无限化”,我们在最后会提到。在这里一方面我们可以把它视作一个问题:德里达或德里达读出来的胡塞尔讲的“无限化”到底是什么含义?看起来似乎并没有给出一个一致的、精准的刻画,但是另一方面,无限化这个问题,它更多的只能成为一个方向、只能成为一种意向,而不能对无限本身进行精准的刻画。这个我们到最后会看到。

2 德里达的写作背景

黄笛:我先从德里达写作这本书的语境开始。德里达早年的胡塞尔研究,包括基于他1954年的硕士论文、但1990年才真正发表的《胡塞尔哲学中的发生问题》,以及基本上是对他硕士论文的总结的报告《生成与结构及现象学》,这个报告最早是在1959年发表,它在1965年被收到一个文集里、在1967年被德里达收到他自己的《书写与差异》这本书里面,是最中间的一章。然后是我们今天读的《胡塞尔〈几何学的起源〉导论》。最后到1967年,他发表了《语音与现象》(La voix et le phénomène),在这里面,他真正地从早期对胡塞尔的一系列研究出发,提出了解构主义的思想。

1962年这本书还是一个前解构的文本,它并没有真正以解构的方式来阅读胡塞尔。这本书1964年获得了卡瓦耶斯奖(Prix Jean Cavailles),这个奖很有意思,因为它表明了德里达研究的语境、在法国当时的学院里面的语境,是在法国的历史认识论、或者法国的科学史研究的传统里面,大家都知道让·卡瓦耶斯是这个传统的开创者之一。他在当时可以说是一个明星式的人物,因为他实际上是作为抵抗者被德国纳粹给杀死的,死后立刻成为了学术英雄式的人物。为了纪念他,就设立了卡瓦耶斯奖,来鼓励在他所开创的传统下对科学认识论或者说历史认识论的研究。在德里达之前得这个奖的,包括苏珊·巴什拉,她关于胡塞尔的研究关注的也是胡塞尔的逻辑哲学。

福柯有过一个著名的、当然也是非常简单化的总结:法国二战以后的哲学有两个面向:一个是萨特和梅洛–庞蒂的主体性哲学的面向,一个是卡瓦耶斯、巴什拉和康吉莱姆他们的历史认识论的面向,这个总结,从学理上来说是简单化,但是从当事人的认知上来说,应该是比较贴合实际的。德里达本人也是以这种方式来认识自己的工作,他显然很明确地把自己置于后一个脉络中,而和前一个脉络努力地划清界限。这一点也可以从他在导论里面引用的和讨论的作者中得到展现。

这本书作为对胡塞尔的研究,引用最多的是芬克,这毫不奇怪。芬克基本上是关于胡塞尔的最大的权威,因为他是胡塞尔的助手和晚年手稿的整理人。在芬克之外,引用最多的大概就是巴什拉。苏珊·巴什拉是当时法国研究胡塞尔最大的权威。但是很有意思的是,德里达对加斯东·巴什拉也有几次引用,而且又是赞同性的引用、在括号里面列出来的,这三次我觉得都是蛮重要的,关于他理性的记忆、关于巴什拉论书的现象、关于巴什拉论几何学的理念化操作、它和前科学的生活世界对于形体的感受之间的差异。

而与此相对的是,德里达对梅洛–庞蒂的引用基本上都是批评性的,其中最重要的点名的两次批评:一个是第六节里面关于语言问题的讨论,一个是第八节里面关于相对主义问题的讨论。他同时也对梅洛–庞蒂的一个学生,著名的越南的哲学家陈德草(Tran Duc Thao)的研究有引用,而且也多是批判性的引用。在他看来,梅洛–庞蒂和陈德草都主张胡塞尔前后期思想的断裂,都主张“基于晚期胡塞尔来反对前期胡塞尔”的思路,而在德里达看来并不存在这样一种断裂,他更强调胡塞尔前后期思想的一致性,尤其是强调:我们对胡塞尔后期的思想的研究必须穿过前期的思想、并且以前期的思想为基础才能得到理解,而不是说胡塞尔在后期放弃了前期的思想。

比方说第八节他批评梅洛–庞蒂时,明确地谈到胡塞尔在晚期谈论文化历史问题的时候并没有放弃早期的本质还原的思想。在这一点上,德里达认为梅洛–庞蒂的解读是成问题的。也就是说,在1962年这本书中,德里达至少按他自己的理解来说还是一个很正统的胡塞尔主义者、正统的胡塞尔现象学家。他明确有解构主义的思想,大概可以追溯到他1964年回到高师的时候。德里达思想的变更很明确地会和他的机构性的归属有关。

他是1952年进入高师学习的,在此之前他更多地是一个存在主义者,受到萨特式的存在主义很深的影响。他高中时期基本上是一个萨特迷,虽然并不认同萨特全部的学说,但是整个的思想和术语是非常萨特式的。1952年进入高师以后,他从这种萨特式的存在主义回到了胡塞尔的现象学。

从这个时候开始,一直到大概1964年前后,德里达都可以被看作是一个比较正统的现象学的研究者,这期间他完成了学业,并且在1964年在索邦任教。这个时候,他的更资深的同事包括让·瓦尔(Jean Wahl)、保罗·利科(Paul Ricoeur)和苏珊·巴什拉,可以看到这是一个比较传统主义的阵营,这些人对于胡塞尔的学说更多地是发展而不是断裂。1964年回到高师以后,德里达所处的思想氛围立刻变了,因为这时候他的资深的同事变成了阿尔都塞式的坚定的结构主义者。

正是在这个时候,德里达开始发展他的解构主义学说,他的对话对象变了,不再是现象学家,而是成了结构主义者。以上是标识一下德里达该文本在思想上的语境,即胡塞尔研究的语境。

3 康德与胡塞尔对transcendental之理解的区别

黄笛:我们下面进入到文本自身。我对文本自身的理解,基本上梳理自德里达导论里的第七节和第十节。

德里达在导论开头提到,要把《几何学的起源》在胡塞尔整个思想中做定位。首先包括对胡塞尔来讲非常经典的思想动机:反对“科学的技术主义和客观主义”,此思想动机在《欧洲科学的危机与超越论的现象学》中就得到了充分发展。

另一个更经典的思想动机,是胡塞尔一开始就有的对“历史主义”的批评,最经典的表述是在《观念Ⅰ》以前发表的《哲学作为严格的科学》。但德里达指出,《几何学的起源》的新颖之处在于:它把这两种思想动机内在地结合在一起,同时反对“历史主义”和“科学的客观主义和基础主义”,这使他发现了理念对象特有的历史性、以及相应的用于揭示历史性的历史反思方法。

正是通过这种解读路径,德里达指出,《几何学的起源》的新颖之处在于将胡塞尔之前一直有的思想线索的结合与升华、而非任其断裂或放弃一边。因此他强调,在胡塞尔这里,我们只有穿过其早期的现象学方法、只有通过对于经验历史的悬搁、本质还原,才能通达理念对象所特有的历史性,他在这里称之为“先验历史”。因此他强调胡塞尔早期的静态构造现象学对于经验历史的排除、基于本质还原对于经验生成的悬搁,在《几何学的起源》中仍然是有效且必需的。

到这里,德里达做了一个很有意思的比较:胡塞尔的历史反思在先验的、排除经验历史的根基上展开,这是一种关于历史的可能性条件的反思,但又与康德的先验反思方向不同。康德在《纯粹理性批判》第二版前言里也有一段对于几何学起源的简述,大家感兴趣可以自己去看一下。按照德里达的说法,康德的论题和胡塞尔一样,都是说经验意义上的发现是不重要的,到底是泰勒斯还是别的什么人来发现、在何时何地发现几何学,这是根本不重要的。尽管如此,康德与胡塞尔之间还是有根本的差异。

按照德里达的说法,康德的先验反思从已经被构造的几何学对象、以及与之关联的认识主体出发,研究其基于怎样相应的主体条件,而不是讲几何学的对象最开始是如何被创立的。德里达把两者的差异刻画为“既有构造(construction)的分析”和“原初创立(Urstiftung)的追问”之间的差异。与构造相对的“原初创立”是胡塞尔后期进行历史反思时的关键术语,也是先验历史追问中的核心概念。

总的来说,在德里达看来,康德那里的历史只能是经验的,而对于胡塞尔来讲历史是先验的,到底怎样理解这样的差异?一方面,两人都谈先验;但另一方面,康德的先验是排斥历史的;而在胡塞尔那里,先验之物本身在某种意义上具有历史性。

怎么理解不同意义上的“先验”?并不是说,康德和胡塞尔共享一种对于构造的分析,而胡塞尔提出了一个额外的“原初创立”的问题。相反,他们对于构造的理解就不同:康德的构造分析是先验的(transcendental),胡塞尔的分析是超越论的(transcendental),虽然是同一个词,但翻译不同。

这里我不想讨论翻译上的争端。事实是康德、胡塞尔对于transcendental的理解有根本差异。这里我想谈谈胡塞尔在历史性问题上对康德的根本批评。

在胡塞尔看来,康德的先验反思包含“对于理念对象性(ideal objectivity)的盲视”,这种视而不见导致他没有提出形式逻辑的构造问题。《形式与先验逻辑》第100节里,胡塞尔进行了历史的反思:他认为,康德(也包括休谟,以及康德之后的判断理论)有一些根本的错误或盲点:

纯粹逻辑的主题性的领域,是理念性的构造或理念性的形态,而恰恰从18世纪休谟开始,人们就不愿意看到或不承认自己是反柏拉图主义者(anti-Platonist)。

在这种反柏拉图主义的影响下,从18世纪的经验论开始,一直延伸到康德之后,在胡塞尔看来都有根深蒂固的、对于理念对象性的盲视。大家不承认有一种叫做“理念对象”的东西,胡塞尔认为这种不承认导致了一个问题:继承了休谟之态度的康德,其先验反思的出发点不够彻底。

为什么不够彻底?康德的先验是对经验的可能性条件的反思:“先天综合判断是如何可能的?”,这种提问方式意味着,先天分析判断和后天综合判断的可能性都不成问题。先天分析判断的可能性不成问题,在康德看来就是形式逻辑的可能性不成问题,这一点也是继承自休谟。休谟在讲观念的关系(relations of idea)时,也并不认为需要对其进行可能性条件的追问或怀疑论的反驳。按照胡塞尔的理解,他们并没有看到纯粹逻辑的可能性也需要构造性的追问。

康德把“先天综合判断如何可能?”作为先验哲学的核心问题,而作为其背景的先天分析判断、后天综合判断都不需要追问。而在胡塞尔看来,先验的或超越论的问题,首先应该从后天综合判断这里、从最低的、最根本的经验对象如何可能、知觉判断如何可能、知觉本身把握它的对象如何可能开始,然后前进到先天分析判断、纯粹逻辑对象,最后才能追问康德的先天综合判断、关于自然的先天知识如何可能。对康德来讲,关于自然的先天知识问题是牛顿物理学取得的成功如何可能的问题,即我们如何可能对自然有通达本质的认识。康德在他的追问方式下把它归给人的知性。

在胡塞尔看来,关于自然的先天知识首先预设了对自然的几何化、数学化和理念化。因此,首先要对理念对象如何可能进行反思,理念对象首先指的是纯粹逻辑对象。而纯粹逻辑的根基,则要在前科学的生活世界中寻找,前科学的生活世界则在我们的知觉意向性中敞开。

所以在胡塞尔看来,我们应该从知觉出发,前进到逻辑,最后来追问物理学。而康德把顺序搞反了,康德从高阶的问题出发,而忽略了更初级的问题,但这不仅仅意味着康德提的问题范围不够广,而是意味着康德对先验的理解本身就不够彻底,因为在康德看来不用追问的问题——知觉对象如何被给予我们、如何作为知觉对象显现——在胡塞尔看来必须首先被提出来。这就意味着transcendental的含义发生了改变,这个含义在胡塞尔这里成为了超越论的问题:各种类型对象的超越性、从最基本的知觉对象超越性开始,如何在意识的综合活动中显现出来?

胡塞尔关于这个有很多说法,我简单地列一句他在《笛卡尔式的沉思》里对超越问题的描述:

一旦我们掌握了具体的意识,描述的现象学任务在我们面前就展开了一个真正的无限领域,一个在现象学之前从未被研究过的事实,它们可以被称为“综合结构”的事实。

他也讲“综合”,但不同于这个词在康德那里的含义。在胡塞尔看来,一切对象性的构造最终都是在先验意识中的综合活动的成就,从最基础的知觉对象性开始,一直到理念对象性、到逻辑的和数学的、科学的对象性。

4 理念对象性的不同阶次

黄笛:在胡塞尔这里,先验的或超越论的问题呈现为不同的阶次:从康德式的后天综合、到先天分析、再到先天综合。对胡塞尔来说,最基础的阶次是“实在知觉对象的超越性”,在这之上有不同种类、不同阶次的“理念对象的超越性”。这些不同种类对象的超越性,在胡塞尔看来都必须被分别研究,研究次序要从最低的逐步前进到最高的。

德里达在导论的第五节里论述了超越性、理念性的阶次,但他没有明确谈及实在对象的超越性,只是谈了不同种类对象的超越性、理念性的差别。德里达谈到一阶、二阶、三阶的理念性,并在文本第七节里做了很简短的平行分析,他称之为“书写之物的现象学”(phénoménologie de la chose écrite)。有关初阶、二阶、三阶的理念性,我们可以对照第五节和第七节的分析,我觉得这也是德里达的论证的重点,在这里我稍微花一点时间来展开。

在理念对象的超越性之先,更基础的是实在知觉对象的超越性。德里达强调:实在知觉对象的超越性被胡塞尔规定为理念性。在什么意义上如此?实在知觉对象是在众多意向行为的流变中展现为自身同一的物体,这种在复多(mannigfältig)的意向行为的彼此叠合中所展现的“对象本身的同一性”被胡塞尔称为“数的同一性”(Nummernidentität),这种同一性也是一种理念性(Idealität)。当然,胡塞尔并不是说实在对象本身是理念对象,而是说:我们对实在对象进行现象学分析,它在我们的先验意识场中所展现出来的这种同一性本身是理念性的。在这个意义上,实在对象的超越性依赖于在意识行为、意识流中所构建出来的最初级的理念性。

在此基础之上,第五节中德里达从语言角度来分析不同阶次的理念对象性。首先,一阶的理念对象性指的是现实语言中词的超越性。比如,杯子是实在的,不同的是,汉语中“杯子”这个词已经具有实在对象(一阶对象)的理念超越性。用胡塞尔的说法来讲,杯子这个词在一种语言中只出现一次(einmalig sein)。

胡塞尔举例:狮子(Löwe)这个词在德语中、甚至在任何经验语言中只出现一次,因为它是一个理念对象。不同的人在不同的时刻和地方都可以说“杯子”这个词,但我们说的是同一个语词,在这个意义上它已经具有理念性。这种理念性相对于众多无论是说出还是写下的个例(instances)来讲,都意味着理念的同一性。但它的理念性受限于事实语言和特定的时间空间域:例如,在有人讲汉语的时间、地方,才有“杯子”这个词。

在此基础上,如果不考虑杯子在汉语中对应的语词,而是关注“杯子”这个语词的语义,就意味着它可以在不同的语言中显示。比如说杯子、cup、tasse等,我们在不同的语言中都可以指向杯子的含义。在这个意义上,语义已经超越了具体的经验语言。不同语言的语词在交互翻译中所显现出来的是语义的对象性,因此更高的理念对象摆脱了特定事实语言的束缚。

但是,像“杯子”或“狮子”这样的词,它的指涉对象仍然是实在的经验对象,它的语义依赖于指涉对象的可经验性,依赖于狮子是可遇见的、杯子是人们生活中可使用的。在此意义上,它的理念对象性被杯子和狮子语义束缚,依赖于指涉对象的可被经验性或经验的实际可能性。以上是二阶的理念对象性。

再高一阶,我们考察的不是经验的语义,而是纯粹对象性。三阶的分析跨向了纯粹对象的超越性。比如,几何对象不依赖于任何实际的经验,在这个意义上它是摆脱了一切事实束缚的、自由的理念对象性。

德里达强调,这里的纯粹对象的超越性,已经不是语义或意向内容的理念性,而是对象本身的理念性。但这里还是有一点跳跃,因为如果我们从语义来讲,应该是从经验语义到纯粹语义。首先应考察几何概念,比方说“三角形”的语义所具有的超越性,然后才能谈论三角形本身作为理念对象的超越性。德里达的意思似乎是说这两者是重合的,但我觉得并不能直接假定它们重合。“三角形”这个概念的语义的理念对象性和三角形本身作为本质对象的理念超越性,好像是两个东西。

无论如何,它们都具有更高一阶的理念对象性,一种自由的、并不束缚于任何实在时空域的理念对象性。以上是第五节里面的三阶区分。

实际上,在这三阶之间可以插入更多阶次,德里达也谈到了。刚才说第一阶次是“狮子”或者“杯子”的语词,但实际上我们还可以设想0.5阶的理念对象性。“狮子”语词在汉语中只出现一次;但是,我说的“狮子”、你说的“狮子”、大家不同口音的人说的“狮子”,并不完全一样。用胡塞尔的话来说,它们具有一种形态学意义上(morphological)的理念性,并不是严格的理念性。据此可得,语音有形态学意义上的共通性。

或者,我们把它写下来,“杯子”这个词用楷书、隶书、草书写,也有形态学意义上的共通性。这个共通性还不是“只出现一次”,因为用楷书、草书、隶书写的是不同的“杯子”。但“杯子”这个词本身只出现一次,所以“杯子”的“一次”已经建立在形态学的复多性基础之上。形态学上的复多性,比方说草书的、隶书的“杯子”,可以认为有0.5阶的理念对象性。

总之,我们看到理念对象性有不同的阶次,高阶的一定建立在低阶的基础之上,这是德里达分析的一个要点。

5 书写之物的现象学

黄笛:在第七卷平行的分析里,德里达提到的“书写之物的现象学”也可以按照0.5阶、一阶、二阶、三阶进行排布。

我们以书为例。一本书有它作为实在知觉对象的一面,它在可抓可握的、可以被水淹、可以被火烧毁的意义上是实在知觉对象。在这基础之上,我们可以说0.5阶的它是个exemple。这个词在中文里面没有很好的翻译,这对德里达来说是一个很关键的词。

德里达探讨的是“范例性”(exemplarité)的问题。这个0.5阶的书(exemple)由某个作者以某种现实语言写成,它有厚有薄有长有短,被印刷出来以供阅读。因为具有这样文化性的含义,在书卷的意义上它已经不仅是实在知觉对象。实在知觉对象有物理的特征,而在此基础上,它还是一本书,它被印刷出来供人阅读,它被我握在手里有手感,此时它已经具有0.5阶的理念对象性。

在此基础之上,如果不考虑这个exemple,而是考虑这部书本身——比如我拿的这本书是《经验与判断》,所有这些《经验与判断》的exemple都是同一部书,在这个意义上它们类似于“狮子”这个词,具有一阶的理念性。

我们再考虑翻译的问题。德文、法文、中文、英文等翻译里的《经验与判断》所展现出来的意义统一体,是已经超越了一阶的二阶理念对象性,而一阶的理念对象对于具体的经验语言有依赖性。

当然,在这里可以提问:还有没有三阶的理念对象意义上的书?在刚才的例子里,三阶的理念对象是几何对象。当我们谈论“书写之物的现象学”时,有没有超出二阶理念对象性的可能性?德里达没有谈,我们在此打上问号。

超越性的阶次一旦摆开,德里达立刻提出问题:我们不仅需要回答关于超越性的问题,它不再只是一个问题。不能仅仅回答“我是如何把杯子知觉一个杯子?”,因为这只回答了最初级的实在知觉对象的超越性如何构造的问题。而是也需要回答:不同阶次的理念对象的超越性是如何构造的?

德里达说,在《现象学的观念》里,胡塞尔在其生涯中第一次明确提出超越性问题,它是作为一般问题被提出来的,即“意向性的超越性是如何可能的?”德里达认为,一旦把超越性的阶次展开,我们就意识到,在不同阶次的理念对象上,都需要重复这个问题:“该阶次的理念对象性是如何构造的?”

刘任翔:你刚刚讲的超越性的阶次,我觉得顺着思路可以理解。但是,这个思路是不是给理念对象的超越性划分阶次的唯一方式?因为这种划分方式非常依赖于语言表达的语义对象,相当于依照对语言表达的理解,给对象的理念性划分阶次。有没有理念对象可以不通过、甚至不能通过语言表达来被给予?我指的是神学对象,它可能会拒斥现成的语言表达。当然,你可以说它超越了任何可能的语言表达。这是一个开放性的问题。

第二,根据胡塞尔的思路,他一开始就预设了所有对象的同一性都是理念性的,这是不是等于说所有对象的同一性都是“被构造的”(konstitutiert)?或者说,只有承认了对象的同一性是“被构造的”,才能说它是理念性的?不然,如果按照直接实在论(direct realism)的观点,对象能够直接跟我遭遇,而不是理念性的。

黄笛:对,德里达有几处说法就和你提到的第二点直接相关。

在德里达看来,胡塞尔的理念对象是一切对象性的“范例”(exemple)。他提到:

理念对象是无论任何对象的“绝对模型”(modèle absolu),是对象一般的“绝对模型”。(法文第57页;中文第58页)

更早的时候,德里达说过这样的话:

“数学对象”(objets mathématiques)在胡塞尔的反思中似乎是被偏爱的“范例”(exemple)和最持久的引导线索。因为“数学对象”是理念性,它的存在被其现象性(phénoménalité)所穷尽,彻头彻尾在其现象性中显现出来。它绝对客观地完全摆脱了经验的主体性,但它同时又只是它看起来所示的。因此它总已经被还原为它的现象意义。它的存在就是纯粹意识对象的存在。(法文第6页;中文第4页)

对于这样的数学对象或者它所在的空间来讲,就不存在萨特所谓的“超现象性”(transphénoménalité)。(法文第148页,中文第150页)

我觉得这个分析大体上是妥当的。以胡塞尔主导性的思考方式来讲,德里达首先在构造的思想中,把一切对象性的同一性理解为理念性。但我对这一路线也存疑。得看怎么理解这种“范例性”(exemplarité)。我后面会谈到,可能德里达把它的主导地位理解得太强了。

但很明显,我们可以在这儿看出德里达对梅洛-庞蒂的反动。梅洛-庞蒂在这一点上明确地反对胡塞尔,他认为非意识构造的、非理念性的实在之物,其物性本身就是非理念性的。

刘任翔:“理念对象性作为范例”的“范例”是哪个词?

黄笛:在英译本里面,“范例”用的是example,“绝对模型”用的是model。

刘任翔:是前面胡塞尔说的那个“范例”吗?

黄笛:那个词是胡塞尔的原话,他用的是Exemplar,他喜欢举歌德的例子来说明。对德里达来说,关键词是exemplaire和exemple,但我想了半天没有很好的翻译。

【注】此处的提问指向的是对exemple这个概念在不同语境中之意义的区分。在胡塞尔对各阶次的理念对象性的划分中,exemple指的是0.5阶的理念对象性。而在德里达有关数学对象是胡塞尔偏爱的“范例”(exemple)的评价中,exemple指的并不是0.5阶的理念对象性,而是说数学对象是胡塞尔思考其它种类的对象的对象性时所参照的“范本”或“模型”。

刘任翔:我有个问题,比如你这本书《经验与判断》,我买了跟你一模一样的版本。这是两个exemples吗?

黄笛:Exemple在印刷学上的含义是“印本”,印多少本就有多少exemples。

刘任翔:这个跟刚才说的实在知觉对象有差别吗?

黄笛:我觉得两者还是有差别的。差别就在于我们关注的是其文化属性还是物理属性。这有点类似于胡塞尔对图像意识的分析。在他那里有两种图像——作为物理对象的图像和作为想象客体(image object / Bild-objekt)的图像。Exemple离不开物理对象,但它又不只是物理对象。不过,它还没有到一阶理念性,因为它完全依托在物理实体上。这本书被烧了,这个exemple就毁了。但只要还有别的书在,或者只要还有电子版在,一阶理念对象的对象性就没有毁。我大概这么理解exemple(0.5阶的理念对象)与物理实体的差别。

6 “超越性”的几种含义

刘任翔:这里涉及的“超越性”(transcendentality)好像不止一种意思。在第三节末尾德里达写道:胡塞尔的超越论问题是“对象的超越性如何在意识的综合活动中实现”。如果只看这句话,似乎这里的“对象的超越性”指的是“对象超越于意识”。但后文的“超越性”不全是超越于意识,而是超越于实在知觉对象、exemple等等。这几种“超越性”之间有关系吗?或者说超越论主要处理其中哪种含义?

黄笛:在《大观念》之前、《逻辑研究》之后的过渡阶段、也就是1907年的著作《现象学的观念》里,胡塞尔第一次明确地走出之前的纯粹描述心理学阶段,要以新的方式来理解他所做的工作,并刻画出超越论的问题——对象的超越性在意识的综合活动中如何实现?胡塞尔在书里首先一般性地提出这个问题,进而又说超越性有不同的结构。

不过胡塞尔没有明确地谈超越性的阶次问题,但他区分了不同种类的超越对象——实在知觉对象、普遍对象等等,还指出这些超越性是以不同的方式构造的。

另外,康德关于“先验的”和胡塞尔关于“超越论的”(都是transcendental)的理解有何差异?

胡塞尔的批评好像是说:康德只提了“关于自然的先验认识如何可能?”而胡塞尔在《形式与先验逻辑》里说:“纯粹逻辑、形式逻辑如何可能”的问题也必须被提出来。看起来胡塞尔好像只是从康德出发把这个问题延伸了——就像狄尔泰从康德出发把问题延伸一样。但胡塞尔指出没有这么简单。为什么?因为康德从过高的地方入手,一上来就把问题提偏了,所以产生了种种限制与困难。

康德所遇到的那些困难和模糊之处,恰恰就是因为他没有提出“纯粹逻辑如何可能”的问题(即所谓先验逻辑的问题)。胡塞尔甚至认为,这个问题从纯粹逻辑出发“最好提”。为什么?胡塞尔认为“只要从现象学的历史发展中就可以看出来”,因为他本人就是通过提这个问题才发现现象学的。

回到刚才那个问题,不同种类的超越性之间到底是什么关系?胡塞尔那些先验现象学以后的著作、包括《观念Ⅰ》里,都是一般地先处理实在知觉物。胡塞尔的“侧显”(Abschattung)学说等都是以实在知觉物为例来讲的。但我不太理解,胡塞尔到底有什么理由一定要从形式逻辑出发?

可以明确的是,胡塞尔认为有一个笼统的问题叫“超越性问题”;同时,对于不同种类、不同阶次的超越性,胡塞尔认为必须分开研究。我们后面还会不断重复提到这个问题。

在谈“数学对象”(objets mathématiques)、“逻辑对象”(objets logiques)的超越性时,不能空泛地、一般地谈,因为它们超越于意识活动、意识流甚至是历史。这也是为什么胡塞尔说必须要先从知觉对象开始,然后到逻辑对象、到数学对象、再到科学对象,才能进行现象学研究。高阶的超越性只有通过低阶的超越性才能被理解。不能直接回溯到历史里,必须通过之前已经被构造的对象——首先超越这一阶、再超越下一阶,最后再超越意识活动。至于有没有不依赖于语言的对象,我不清楚胡塞尔本人有没有考虑过这个问题。但如果有的话,这个问题是不是也不能以他的这种方式来思考?

7 首要的(原初的)不等于根本的(典范的)

刘任翔:我觉得可能也跟胡塞尔的独特思路有关。他一方面提出现象学是要把我们引回构造活动;但另一方面,他关心怎么对构造活动的偶然性进行“现象学还原”(phänomenologische Reduktion)。首先还原出构造活动,它对应的是超越于构造活动的实在意义上的对象。并且还可以进一步还原,比如实在对象在“客观时间”(objektive Zeit)中只出现一次。那种只出现一次的可以不停地还原,最后可以还原到离构造活动最远的地方。

但在胡塞尔看来,理念对象同时又具有最“典范”(exemplary)意义上的对象性。胡塞尔的独特之处就在于此。这个“典范”指的不是其他现象学家的“原初”(ursprünglich)。可能恰恰是因为理念对象是最高阶的,所以它最纯粹、还原得最彻底。

传统思想认为理念对象离构造活动太远,倾向于理念世界与实在世界的二分,或者简单地认为经验的内容(有别于经验活动)是理念性的,却不谈理念化是怎么完成的。其他的现象学家可能关注的更多是构造活动本身以及构造的发生问题,而不是最终怎么达到理念性的问题。也许这是理解胡塞尔的一个线索。关于这一点,我有个相关的问题:你刚刚说到形式逻辑和纯粹逻辑,这两者在胡塞尔那里是同一种东西吗?

黄笛:是的,这两者在胡塞尔那里是同一种东西。

于晓艺:黄笛老师刚刚讲到胡塞尔对康德的先验问题的看法。我是这样理解的:胡塞尔反对康德将先天分析判断和后天综合判断视为理所当然的,他认为根本问题是“知觉判断如何可能?”,是这样吗?

黄笛:知觉判断对应于康德的后天综合判断,所以胡塞尔说要从这里开始研究。

于晓艺:胡塞尔认为要从后天综合判断开始,意思是他把后天综合判断或知觉判断当作是“奠基性的”吗?

黄笛:这取决于在什么意义上讲“奠基性”,我们后面会谈到这个问题。胡塞尔认为知觉判断是最基础的,但并不是说只要有它就够了。我们之前说超越问题是分阶次的,不是只有一个超越问题,后面每一阶都有新的超越。如果只有一个超越问题,讨论知觉就够了。从最低阶次开始,不同阶次的超越问题必须不停地被重新提出。

于晓艺:第四节讲理念对象超越性的阶次,我可以将其理解为:阶次越高,对象的理念性和纯粹性越高吗?胡塞尔认为“根本上”是“后天综合判断如何可能”的问题吗?

黄笛:我重复一下,不是“根本上”,只是说要“先”提这个问题。

于晓艺:首要的并不是根本的?

黄笛:对,因为胡塞尔刚才的语境也是在谈“纯粹逻辑如何可能?”。胡塞尔认为康德不仅没有提后天综合判断,也没有提(康德意义上的)先天分析判断如何可能的问题。胡塞尔认为这个要提,并且不能被还原为后天综合判断,它们是两个问题。胡塞尔说这些问题有阶次:从知觉开始、经过逻辑、再到科学。

于晓艺:胡塞尔在这里把知觉对象的超越性作为起点,但他还是没有解决“知觉对象的超越性何以可能”的问题吗?

黄笛:胡塞尔在《几何学的起源》里没有解决,但他在很多地方长篇累牍地讨论这个问题。他对知觉问题也很关注。

8 现象学语境中的“先验客体”

王子来:康德在先验演绎中有一个词叫“先验客体”,这对胡塞尔来讲算“被构造的”(konstitutiert)吗?

黄笛:对康德本人来讲,“先验客体”是“被构造的”吗?

王子来:康德的“先验客体”不在现象学意义上的“超越性”的讨论范围里。因为康德的先验演绎目的是追问“既有构造的那些东西是如何可能作用在经验质料上的?”

康德要通过一系列变换来解决这个问题。其中有两个重要前提:“先验统觉”和“先验客体”。可能在胡塞尔看来它们不算“被构造的”,因为康德没有说先验对象x是怎么来的。但这里好像也没有胡塞尔批评的那么简单。

黄笛:我觉得对于康德来讲,“先验客体”已经是他在分析时提出来的理论设定。胡塞尔没有批评康德,所谓的批评关系是德里达说的。德里达在分析康德和胡塞尔的两种意义的transcendental的差异时,指出胡塞尔的这个问题康德也提出过。康德也在《纯粹理性批判》里谈过几何学起源的问题。只不过德里达认为他们两人的提法不一样:康德只谈“既有构造”(construction)的分析,没有谈“原初创立”(Urstiftung)的分析、没有对“原初创立”进行追问。

你刚才说的“先验客体”,它作为一个理论设定,倒是和胡塞尔的有些东西有对应之处。胡塞尔分析对象的构造,最后也有先验对象x,我觉得在某些方面跟康德那个x有可比较之处。但这两者都是在分析过程中达到的理论设定。现在我们谈论的是针对这个现象、以什么方向进行追问的问题。这两个问题不太一样。

刘任翔:康德的表达经常会有一定的误导性。“先验对象”到底说的是“对象是先验的”还是说“先验的对象性(Objektivität)”?我感觉康德那里说的是“先验的对象性”,即统觉综合统一的极点(pole)。包括康德谈论“可能经验”,也说的不是“一个可能的经验”,而说的是“经验的可能性”。

另外,感觉在康德那里,“先验对象”、包括后面讲的“范导性的原则”、“先验理念”(如上帝)等等,都是在先验反思中作为发现或结论被提出来的,有点机械降神(deus ex machina)的色彩。也就是说,康德首先问经验对象的综合统一性是如何可能的,然后发现不得不设定一个先验对象之类的东西。但至于这个东西自身究竟是怎么来的,又如何去定义它,这在很大程度上依赖于同时代人对它的谈论。只不过康德引入这些概念的方式和同时代人不一样。比如独断论上来就形而上学地预设上帝,本体论证明也预设了上帝是“最具实在性的存在者”(ens realissimum)。康德则说:先别管那摊子事,就先看比如“德福一致如何可能”的问题怎么解决,然后发现不得不设定上帝。所以就相当于用不同于独断论的(批判哲学的)路数,把内容上同样的概念引了回来。但是这个东西本身是怎么从我们刚刚说的构造活动中得出的,我觉得康德没有关心。

所以,可能康德没有直接关注“逻辑对象是如何被构造的”。他为什么没关注?因为同时代很多人直接预设了这个东西。所以对于康德来说,这是可利用的资源。

但即便如此,我觉得在康德和胡塞尔的工作方式之中,仍然有一点是相同的——“先天综合判断如何可能”,也即经验的原初意义上或最深意义上的可能性,仍然是最基本的问题。而胡塞尔这里提出的后天综合判断和先天分析判断如何可能的问题,或许只是对于基本问题的引导性问题。

黄笛:这取决于怎么理解先天综合判断。胡塞尔的理解是新康德主义式的理解,他认为康德提的“先天综合判断何以可能?”——

刘任翔:是关于自然科学的。

黄笛:对,胡塞尔是这么理解康德问题的,跟海德格尔的理解不一样。要是以海德格尔的方式来理解,先天综合判断确实是最根本的问题(存在论差异的问题)。我觉得胡塞尔的康德是新康德主义版本的。

胡塞尔认为,康德之所以没有提先天分析判断何以可能的问题,很大程度上是因为他的工作是对休谟的批评或者反动。休谟提出了“先天综合判断如何可能”的问题。或者按照康德说的:先天综合判断的可能性问题被休谟怀疑了。康德首先认为怀疑是有利的,但又认为不能陷入怀疑论,所以康德就把这个问题作为主导问题。

但休谟没有怀疑“数学和逻辑如何可能”,他将逻辑与数学知识归入有关“观念之关系”(relation of ideas)的知识。由于对休谟的依赖,康德没有提这个问题。在胡塞尔看来,休谟有这样的盲视:没有意识到“理念对象性”也是对象性、也具有超越性。而我们应该提出超越论的问题。这是胡塞尔的思路。

王子来:我还有一个问题,这里的“理念性”(Idealität)基本对应于“超越性”(transcendentality)吗?

黄笛:刚才也说到,实在对象的超越性本身作为“数的同一性”(Nummernidentität)也具有理念性的特征,这是一方面。另外一方面,也不能直接把“超越性”等同于“理念性”,要不然就没法谈论“实在的超越性”和“理念的超越性”的区分。首先做完这个区分,在分析的过程中,我们才发现“理念性”又具有主导线索的作用。大概是这种两步走的思路。

刘任翔:德里达如此表述超越论问题:对象的超越性如何在意识综合活动中实现?能不能理解为,在胡塞尔的框架里,“对象”的定义就是“在意识的综合活动之中能够实现超越性的东西”?我觉得这样可以帮助我们理解,为什么理念对象性的问题恰恰是更纯粹意义上的问题。

9 理念对象的优先性

刘任翔:我个人觉得,这里的胡塞尔怀有一种柏拉图主义的理想。因为刚刚提到,理念对象有经验对象所不具有的性质——“其存在被其现象性所穷尽。”在传统哲学的框架里,这已经算是引入“神”了。因为神的原初直观(intuitus originarius)意味着神在对事物的直观中创造了事物本身,所以该直观是完全的。虽然文本里没有提到创造对象,但这里说对象没有越出其“现象性”(phénoménalité),而这种情况只有在诸如从事数学时才能达到,某种意义上也是因为理智能够创造数学对象。在经验知觉中,则至少要考虑到对象的空间性存在所隐含的显现的不完全性。这里是不是还是有不同的阶次?

黄笛:这跟你最开始说的问题是什么关系?你刚才说的是我们要对“先验对象”进行一种重新理解。

刘任翔:我读到意识的综合活动这里时,忍不住会想到后来的现象学家对胡塞尔的批评,说他太偏重于分析意识的构造,并倾向于将此按照主观主义理解。如果要从目前的框架里找一个支持他们的论据,就是:在对理念性对象的把握中,主观意识对于对象的控制达到了顶点,因为对象的存在被其“现象性”所穷尽。

黄笛:我大概明白你的意思了。在提到萨特的“超现象性”(transphénoménalité)的136页,德里达评论:数学空间不具有萨特这种“超现象性”,数学空间也有其自身的发展。但这种发展从原则上来讲(de jure)永远不会逃脱我们的把握。这就是为什么数学对象、数学空间看起来更令人“安心”(reassuring)、更是“我们自己的”。但德里达最后提问:

But is that not also because it has become more foreign to us?

数学对象一方面就像你说的,完全在主体的把控之下;另一方面它又好像更“陌异”。因为我们在知觉对象之中才是“在家”(zu Hause)的,而理念对象是我们不能在其中居留的。在这个意义上来讲,理念对象一方面好像被我们掌控,另一方面又很“陌异”。德里达的意思是说:难道不是恰恰因为这种“陌异性”,理念对象才具有透明性吗?

德里达的这个问题我不知道指向什么,也可能是后来他自己的思考方向。因为德里达对于跟人有关的东西,一直有想要逃离的态度。他可能恰恰是在这种数学的“陌异性”、“非人性”中,找到某种安心的地方和更透明的东西。

刘任翔:感觉德里达还是认为有两种知识、两种认知或两种直观。我不知道用“直观”(Anschauung)这个词合不合适,因为在胡塞尔的框架里,并不能说数学仅仅涉及直观。胡塞尔沿用康德的框架,会认为数学还是涉及判断、知性范畴等等。但如果说数学经由知性判断最终要达到直观,这跟经验直观就不是同一种直观。因为只有这样,才有可能把经验对象和理念对象区分开来。你刚说的数学对象属于理念对象,它一方面有这种“陌异性”,另一方面又因此而变得透明。我感觉最好理解的方式就是:这种理智性的直观是透明的,但它离我们在经验层面上熟悉的东西很远。不过这个理智直观与经验直观二分的框架本身不一定适合目前这个问题。

10 理念对象中意义的折叠或重复

黄笛:我再从另一个角度重新讲超越性的阶次,只是这次更强调实在对象和理念对象的差异。先前我们在理念对象中区分了不同的理念对象性,现在我们谈论理念对象一般(das ideale Objekt überhaupt)和实在对象的差异。胡塞尔在《经验与判断》里对此强调比较多,德里达有引用,但并没有特别展开。我在此之上加入一些自己的补充。

首先谈实在对象的超越性。实在对象的特征是通过时空位置而被个体化。任何实在对象一定有个体化的时空位置。与此相对地,理念对象可以在不同时空位置的实在物上作为同一者出现。在这个意义上,理念对象一定奠基于实在物,但又具有超出实在物的自由度。这是两者之间的差异。

在此基础上,胡塞尔把“理念对象一般”刻画为“意义对象性”。这实际上意味着把“理念对象一般”设想为“实在对象的重复”。为什么这么讲?

从胡塞尔的先验现象学的角度来讲,任何对象(包括实在对象)都是在意识中被构造出来的,或者说是在意识的构造活动中显现出来的。这意味着实在对象也有其意义。胡塞尔在谈实在对象时,他的关注点也是实在对象之意义的显现。因此,实在对象必有其意义。

胡塞尔认为“对象性本身”是“在其自身充实中的意义”(Sinn in der Fülle des Selbst)。“对象性本身”(包括实在对象性)可以说也是一种意义。但它不是通常所说的意义,而是一种特殊的意义,或者说它是一种意义被充实以后的“样态”(Modalität)。

胡塞尔接着写道,对象性的规定是

[…] die durch Normierung an ihm als dem wahren Selbst berechtigte, also richtige oder wahre Bestimmung. (《经验与判断》德文第322页;英文第267页)

这是胡塞尔关于“真”的经典刻画。“真”是空意向和直观意向的充实综合中所显现出来的。对于胡塞尔来说,对象、包括实在对象,最根本的含义是“真”的对象。这有一种认识论的指向。胡塞尔说实在对象是如其所是地自身显现的对象,也就是“真的对象”。而如其所是地自身显现,就意味着实在对象在空意向和直观意向的充实综合中显现。这是“对象性是在其自身充实中的意义”这句话的含义。换言之,实在对象具有意义,但其本身不是意义。实在对象的意义是对象自身显现的方式,但不是对象的规定性本身。

而在胡塞尔看来,理念对象有“意义对象性”,即它的本体规定性中就包含着意义。也就是说,一方面理念对象作为对象一般也有其自身显现方式的意义,但同时,这个对象本身的本体规定性就包含着意义。如果我们谈论理念对象的作为显现方式的意义,那说的就是它的二阶的意义。因为理念对象的本体规定性本身就是意义。

为什么会这样,这又表明了什么?意义对象性或者理念对象性不是以单纯接受性的方式被把握的,而是通过“创造的自发性”(erzeugende Spontaneität)产生的对象来把握的。因此,“创造的自发性”就意味着意义的重复或意义的折叠:原先是一种意义,它是对象的显现方式;而显现方式又被折叠为、被重复为对象本身的内在规定性。由此我们就具有了奠基于实在之物、但在不同的时空位置上可以作为同一者重复出现的理念对象。

这意味着:首先,理念对象性是对实在对象意义的主动重复;另外,理念的构造一定有“原初创立”。因为理念对象性是通过“创造的自发性”产生的,它一定有“原初创立”(Urstiftung)以及后续的“再创立”(Restiftung),因此就具有这种内在的历史性。在这一点上德里达提醒:胡塞尔和黑格尔都认为自然没有历史;没有“自然历史”这样的说法。

理念对象作为“原初创立”,一定是对实在对象自身意义的重复。或者说,理念对象从对象性意义被折叠为自身规定性。这可以被理解为对“奠基”的一种刻画。从《逻辑研究》开始胡塞尔就讲,理念对象奠基于实在对象。原文说的是“范畴对象性奠基于感性对象性”。

“奠基”是其中一个很基本的模型。但这个模型至少包括依赖与超越的两方面内容:一方面,理念对象离不开实在对象,在这个意义上它一定是后发的;另一方面,“奠基”也意味着它超出了自身的基础,并且一定不能被完全还原为自身的基础。《经验与判断》的刻画可以让我们把“奠基”更具体地理解为对于对象性意义的重复和折叠。

11 理念通过跌入历史来获得自由

黄笛:刚才这些是我自己基于《经验与判断》的理解,接下来看看德里达的说法。德里达一方面在第五节区分了理念对象性的不同阶次,另一方面也强调胡塞尔探究的对象是最高级的、三阶的、自由的几何对象的理念对象性。这种对象性超出语言的二阶理念性,它是对象性的一种典范形态,并且具有自由的理念性。而语言则是受束缚的。

但胡塞尔又强调,理念对象性只有通过语言那种受束缚的对象性才能建立。这也是德里达在文本里非常强调的一点。从“奠基作为重复”的模型来看很好理解,因为高阶对象性一定是通过对低阶对象性的创造性的主动重复产生的。这种重复意味着折叠。前者只有通过后者才能够建立,但前者也一定超越于后者。

但德里达强调,这里形成了一个悖论:一方面,几何对象作为超历史的、自由的理念性,只有通过重新跌入语言和历史中才能够被建立起来,否则它只能成为最开始的几何学家头脑中的构想。另一方面,只有通过语言表达和书写、通过进入历史、通过跌入更低级的、更受束缚的理念性,理念对象性才能真正生成、建立更自由的理念性。

所以德里达最后总结:

历史的具身化(肉身化)解放了先验之物,使之自由,而不是将其束缚起来。(法文第71页;中文第72页)

(Historical incarnation sets free the transcendental, instead of binding it.)

这是德里达所描述的悖论。但这就跟主体性的悖论(the paradox of subjectivity)一样是无法“解决”、也不等待我们解决的悖论。理念对象的构造就是具有这样看似悖论性的结构。

【注】David Carr在The Paradox of Subjectivity: The Self in the Transcendental Tradition (Oxford University, 1999)一书中,将“主体性的悖论”刻画为先验主体(打开世界的原点)与经验主体(所打开的世界中的存在者之一)既在概念上相互矛盾,又在存在上相互同一的悖论。该悖论支撑起了先验哲学的传统,而试图以种种方式消解这一悖论,则会导致退回形而上学。

12 理念对象交互主体客观性的构造及其消逝的可能性

黄笛:接下来我们可以更具体地谈德里达在文本里面的分析,以及胡塞尔对于几何学对象起源的探讨。胡塞尔的探讨分成了两步,但是这两步是为了讨论方便而不得不进行的分步。第一步探讨的是理念对象的交互主体的客观性构造;第二步探讨的是几何学对象这种特殊理念对象的“原初创立”。

胡塞尔第一步的展开采取了虚构的授权方式。他假定:几何对象已经在第一个几何学家的内在心灵生活中被“原初创立”了。在此基础上,他追问几何对象如何获得超个人的、对所有人和所有时代都有效的客观意义。换句话说,主观意义如何客观化、如何进入历史的形式?

德里达强调这是一种虚构。几何对象必须一开始就是纯粹理念性的,它对所有时代、所有人有效——这是几何对象本身意义的内在的构造性环节,否则它就不是几何学的对象。因此,几何学的创立中前后的两步,只能被理解为我们为了方便而在历史反思中做的区分。这两步分别是:首先追问,理念对象一般具有的交互主体客观性是如何被构造的?其次追问,几何学对象这种特殊的理念对象具有怎样的特殊起源?

在第一步的探讨中,关键就是“语言”,而且不仅仅是一般意义上的语言,而必须是“书写的语言”。因为我们需要构造的是一种跨时代的客观性、一种能够离开事实的、现实的言说主体的意向性。离开事实的、现实的言说主体的意向性的客观性,只有通过把语言、对话“潜在化”,构造能够事实脱离言说主体的自主的先验场,才得以可能。

第一步同时也使得刚才我们提到的悖论(几何对象超越于语言,但同时只有在语言的肉身化中才能被构造)得到更尖锐的呈现。也就是说,纯粹理念对象不依赖于具体时空域的自由只有通过在书写符号(而不仅是一般意义上的语言)中的具身化才能实现。

德里达在第七节里强调:理念对象具有消逝的可能性。理念对象为了构造自身、为了具有跨时代或交互时代的自由的理念性,必须将自身致入危险之中、必须面临消逝的危险:

It must put its pure intentional ideality, i.e., its truth-sense, in danger.(法文第91页;中文第91页)

德里达分析了三种消逝的危险:主体自身的遗忘、书的物理存在的毁灭、内在于意义传统本身的消逝可能性。德里达指出,胡塞尔只关注了最后一种危险。最后一种危险意味着:内在于传统理念对象的构造,一定是在“原初创立”和“再创立”中完成的构造。这意味着“原初创立”一定要经由意义沉淀、对沉淀的激活来“再创立”。意义沉淀一定会带来意义的空乏化和歧义的可能性,这就是内在于意义传统的消逝可能性。

因此,胡塞尔在这里提出了“单义性的命令”(the imperative of univocity)。为了克服意义的空乏化和歧义化,具有科学性的意义传统要求保证我们使用的语言、包括书写语言的单义性。但同时,绝对的单义性是不可能达到的,歧义性也是不可能被彻底消除的。毕竟,在德里达看来,语言作为构造的场域不可被彻底对象化。语言始终是理念对象建立自身的场域,是通道、是方式。在这个意义上,语言本身不可被彻底对象化,并且一定具有不可根除的歧义性。歧义性是语言场域的自身运作不可避免地会带来的。

13 单义性的无限理念;纯粹传统

黄笛:因此,绝对的单义性是不可实现的,它只是康德意义上的理念。但这样的理念对于构造纯粹历史性而言是必须的。从这里开始,我们就进入“无限”或“无限化”的主题了。

康德意义上的理念是无限的、不可实现的理念。但这个理念对于纯粹的历史性而言是必须的。为什么是必须的?与之相应地,我们对于沉淀意义的激活能力是有限的。有限性是历史性的条件,因为无限的存在者不具有我们目前所说的意义上的历史性。但同时,“彻底激活”的无限理念也是历史性的条件。单义性的纯粹理念和与之相对(相关联)的彻底激活的无限理念在某种意义上都是纯粹历史性的条件。

为什么要强调纯粹历史性?因为在严格意义上,我们需要区分经验的历史性和纯粹的历史性。经验的历史性在某种意义上一定是在先的,即在“纯粹文化”或理论文化还没有开创之际,所有历史的文明中一定都有的经验的历史性。一切的文明,都基于传统、基于代代传承,都具有经验文化的历史性。

而纯粹历史性是指在无限理念开启以后、被绝对单义性和彻底激活的无限理念所引导的历史性。也就是说,在理论态度(科学)被开创以后,才有这样的历史性。德里达说,我们只有对经验历史进行中立化、只有在理念态度开创之后,才有纯粹的传统和纯粹的历史性。也只有在这种纯粹的传统和纯粹的历史性中,胡塞尔所谈论的历史反思才是可能的。

胡塞尔的历史反思既是方法,也是对特殊领域的划界。只有在纯粹的传统之中,他的历史反思才是可能的。胡塞尔的历史反思是对纯粹传统本身的敞开和继续,同时他也界定了纯粹传统和经验历史的差别。

但胡塞尔对于几何学起源的反思,在有些领域里面是没有意义的。比方说冬至吃饺子。冬至为什么吃饺子?这是一个民俗问题,某种意义上也是历史问题。回答这个问题需要进行某种民俗史的考察。但这不可能是胡塞尔意义上的历史反思。这种民俗问题不具有纯粹历史、纯粹传统所具有的可彻底激活的无限理念。因为人们吃饺子的习俗跟我们的经验语言一样,是实时变动的。你怎么用它,它就具有什么样的意义。我们今天可以赋予吃饺子一种新的意义;如果这种意义被足够多的人共享,它就成为了一种新的民俗。这种民俗在不停地、没有任何确定方向地自发生长和自发创造。这就像语言的意义一样:每年都有新词语出现,但不可能对新词语进行纯粹的、胡塞尔式的历史起源的反思。

只有对于几何学的起源才可以做这样的反思。我们可以像胡塞尔一样说,几何学一定是以某种方式被设立的,不管它到底是在哪个时代,由哪个人设立的,到底在什么样的具体历史处境之中,到底有什么样具体的动机——这些都不重要。我们唯一知道的是:它必定曾是如此(It must have been so)。这也是德里达在文本里面强调的。他首先引了一段胡塞尔的话:

Our interest shall be the inquiry back into the most original sense in which geometry once arose, was present as the tradition of millennia… we inquire into that sense in which it appeared in history for the first time—in which it must have appeared, even though we know nothing of the first creators and are not even asking after them.(法文第34页;中文第32–33页)

胡塞尔说,我们询问的是在历史中第一次出现时一定曾经具有的意义。德里达强调:It must have appeared.

这种反思对于冬至包饺子的例子来讲是荒谬的。我们如果试图反思冬至包饺子的习俗最开始“一定曾是”怎么样,是不可能想出来的。同样,语言的含义也是如此,你不可能拍脑子做出词源学的解释。海德格尔经常使用的研究方式也不是真正的词源学。

之后还有一段讨论胡塞尔的“往回追问”:

Return inquiry, the reactionary and therefore revolutionary moment of this interplay (Wechselspiel), would be impracticable if geometry were essentially something which continually circulated as common coin in the validity of ideality.(法文第36页;中文第35页)

这句话很难理解,但又挺直观的。如果几何学理念像货币一样,只是在持续流通中获得意义——就好像我们刚才举的例子一样,一种习俗存在,因为人们在实践它;经验语言也是如此,我们共同体怎么使用它,它才具有什么样的意义——那么胡塞尔意义上的“往回追问”就是不可能的。

因此,胡塞尔的这种“往回追问”划定了一种特殊的传统,德里达称之为“纯粹传统”。它有别于经验的、习俗的传统。区别就在于,纯粹传统由这种无限理念所开启,并维持其存在。

什么样的无限理念?首先是“原初创立”的单义性的无限理念,虽然单义性是不可能绝对实现的。欧几里得最开始使用希腊语界定“点、线、面”时所用的语词具有的意义,肯定和我们现在说“点、线、面”时具有的意义不完全一样。这些语词在语言中一定通过语言本身的差异化运作获得了新的意义,一定被歧义化、被扭曲了。

传统一定由于单义性的命令才得以开启。也多亏一代又一代的几何学家对几何学的理解包含着彻底激活的无限性理念,传统才能够成为纯粹传统,能够容许我们像胡塞尔一样在反思中追问:几何学的起源在历史上第一次出现的时候,一定曾是怎么样?这种跨越经验历史的“一定曾是怎么样”,既在最初创立的时候,也在传承每一代的时候,依赖于无限理念的开启和维持。

14 无限化与几何学的精确性

黄笛:先前我们说几何学的创立分成两步。到目前为止我们讲的是第一步:“理念对象一般”(das ideale Objekt überhaupt)具有跨时代的、交互主体的有效性,更确切来说是一种“纯粹历史性”。然后我们还要追问第二步:几何学这种“纯粹传统”所包含的特殊性,以及几何对象所具有的、超出生活世界的“精确性”。

这种“精确性”最初出现在胡塞尔的分析中,依赖于“无限化操作”,这是我们第二次看到这个词。几何学的三角形和经验里可触可感的、可以在纸上画出来的三角形的根本差异是有无“精确性”。而胡塞尔对这种推向精确性的“精确化”的界定是“通向极限的操作”(passage to the limit)。

当然,几何学的创立具有生活世界里的基础。比方说在形态学上,我们能识别不同种类的三角形。而且,三角形也好,圆形、方形、平面也好,它们在生活中都具有实用性。基于这种实用性,不同文化都已发展出不同的测量技术,而且这些测量技术在不断完善。这些都是几何学的“原初创立”在生活世界中的基础。

几何学的“原初创立”在这些基础之上进行“无限化操作”,把测量技术中已经包含的、不断精确的无限推向极限。并且,推向极限的无限应被视为无限小而不是无限大。这种推向极限的“极限化”意味着什么?“极限化”不可在事实上实现,但在理念上可以把它设定为已经实现的。用胡塞尔或梅洛–庞蒂的术语来说,“极限化”包含对不可完成者的“过渡综合”(transition synthesis,参见《知觉现象学》法文第314-315页、第385-387页)。举例来说,虽然现实中没有完美的平面,但可以在理念上设定完美的平面。在这个意义上,“极限化”包含着“无限化的操作”。

德里达认为,无限化、理念化是在对象一侧发生的。原本只有越来越平整的桌面、越来越笔直的直线、越来越圆的圈;但通过“无限化操作”的设定,完美已经实现了。因此,有了完美的圆、完美的平面、完美的直线,这是在对象一侧完成的理念化。

对象一侧完成的理念化,关联着意向性本身的理念化。也就是说,在意向性本身这一侧,“无限理念”一定已经在引导着意向性的展开。这样的“无限理念”,胡塞尔称之为康德意义上的理念。它是不可实现的,但它具有范导性。

15 无限理念对明证性原则的超越

黄笛:德里达对康德意义上的“无限理念”有很多讨论,我在这里只提一个。德里达提到,“无限理念”和胡塞尔现象学的总原则、即“原则的原则”(the principle of principles)之间有一个张力。“无限理念”是不可直观的,而且胡塞尔也承认这一点。其明证性原则适用于任何有限的存在者,或任何可被对象化的存在者。这些存在者都在现象学的视域下,必须服从明证性原则。原则的原则就是直观的原则,但“无限理念”是明证性本身的运作机制、最终的视域。在这个意义上,“无限理念”也就超出了明证性原则的约束范围、管辖范围,是不可直观的。

【注】此处关于无限理念作为最终视域或运作机制不可被直观的观点,在后来的现象学中得到了发挥,例如海德格尔的存在论差异、梅洛–庞蒂的“不可见的”、马里翁的“给予”。

因此,现象学将自身置于以下两者的张力之中:一方面是对其原则的有限化意识,另一方面是对它的“最终创立”(final institution)。之前我们说过“原初创立”(Urstiftung)和“再创立”(Restiftung),现在还有“最终创立”(Endstiftung)。在原则、出发点的有限化意识和对它的“最终创立”的无限化意识之间的张力中,现象学才成为可能。

而这种“最终创立”被胡塞尔描述为“它的内容总是被不停推迟,但它的范导性价值总是明证的”(indefinitely deferred in its content, but always evident its regulative value)。理念的形式本身是明证的。无限理念本身在反思中可以被明证地把握,但无限理念的内容总是缺席的。无限理念的特征是形式本身的明证性和内容的缺席性。这里虽然德里达没有明确讲,但我们可以很容易想到他跟笛卡尔的关联。

16 有限(明证性)与无限(理念性)的间距;先验意识的自由空间

黄笛:最后一句话我觉得非常适合作为收尾。德里达说,胡塞尔通过“无限的符号”(infinite symbol)来定位一种空间。什么样的空间?——意识向自身标记理念之要求,从而将自身认作先验意识的空间。

为什么在这里引入符号/象征(symbol)?因为符号具有指向性,这种指向性本身是明证的。但无限本身的内容是缺席的,特别是通过“无限的符号”来定位意识向自身标记理念之要求,从而将自身认作先验意识的空间。

这个空间是什么?这个空间是刚才我们描述的、无限本身的明证性和无限性之间距。也就是说,“无限理念”具有这种形式有限、但具体的明证性,它作为理念本身和指向本身是明证的,只是理念指向的无限性本身是没有被给予的、缺席的。意识在这两者拉开的空间中将自身认作先验意识。正是从无限视域的确定性出发,意义的历史性和理性的展开才得以自由。

17 胡塞尔在论证理念性时的颠倒次序

王子来:在“几何对象超越性的构造”部分,胡塞尔为什么可以假定“几何对象已经在第一个几何学家的内在心灵生活中被‘原初创立’了”?他不是在解释对象的超越性吗?

黄笛:这是解释路径上的问题,胡塞尔自己的文本里是以这样奇怪的方式进行的。胡塞尔首先提出几何学起源的问题,紧接着他立刻把这个问题转变成“已经在最初的几何学家的心灵中构建出来的几何学,如何获得这种跨主体的、跨文化的客观性?”他先回答了这个问题,回过头来又去问“最初的几何学家是怎样在内心中实现几何学的精确化的意义?”胡塞尔分两步走,并且先走第二步,所以看起来就很奇怪。

而德里达指出,这两步实际上不能被分开。在流俗时间意义上可以说:肯定有一个人先想到了几何学,然后才有传承。问题在于,几何学对象一定是具有了跨主体、跨文化的有效性,才成为几何对象。因此,这两步在时间上是分开的。但在追问几何学的“原初创立”以及它的构造时,这两步又必须是相互关联的。因此,德里达就是在强调:时间上分开的两步,在构造分析时必须把它们放在一起来看。实际上,德里达自己也是这么做的。

问题在于:胡塞尔到底为什么先讨论传承而不是创立?为什么把次序颠倒了?按照时间次序,应该是先创立然后再传承,而胡塞尔讨论的顺序却恰恰相反。胡塞尔没有解释他为什么要这么讨论。

德里达解释说:胡塞尔这么讨论是有道理的。几何学最开始的创立意义只有通过传承的可能性才得以建立。如果不具有跨主体、跨文化的意义,它就不是几何学对象。因此,原初创立的含义依赖于“最终创立”、依赖于传承的可能性。所以我们必须先讨论传承的可能性,再讨论“原初创立”。因此,这两步在构造次序上紧密关联在一起,所以胡塞尔反而是把时间上在后的先讨论,让你意识到这两者是不能分开的。大概是这样的思路。

王子来:但我还是觉得,几何对象的无限性好像还是被尝试放在某个位置上,没有真正地被解释。

黄笛:某种意义上是没有被解释。几何学对象具有“精确性”,以及交互主体、交互文化的客观性,它可以被无限重复而不丧失其意义。这些东西最终回溯到了交互主体的、共同体的意向性上。胡塞尔追溯到了几何学对象所开启的“无限化朝向”这里。

至于“无限化朝向”本身是怎么开启的,德里达说,这是纯粹历史本身的条件,我们不能对它进行先验历史的追问。我们能以一种常规历史,比如科学史、思想史、社会史的方式,去描述古希腊时代是在怎样的社会、文化、经济因素作用下,促使无限化的理念迸发。但这只是一种“外在历史”,它和这里研究的“内在历史”在理想状态下只有严格的平行关系。但这个平行关系意味着,它们之间有一种不可还原的差异。胡塞尔是这样的想法,无限本身是不可解释的、是“迸发了”的(类似于海德格尔的“被抛”)。

18 书写与几何学的超越性的关系

王子来:为什么是“具身化的写作”这种物质化的东西才能保障对象的自由?对象不会被物质所腐蚀、更改吗?或者,这种更改就是它的自由?简而言之,“构造纯粹理念对象的客观性”为什么必须依赖于书写?书写可能有助于在传承阶段脱离每一个认识个体、保证跨个体的客观性。但好像某些哲学传统不会觉得外在的东西特别纯净,因为外在的东西反而更容易变化。德里达在这里坚持认为,恰恰是书写才使得几何学更加具有超越性。可以这样理解吗?

黄笛:并不是说书写使得几何学更加具有超越性。不过你刚才说得很对,传统哲学对书写的评价主要是负面的。但德里达想说的是,传统之所以存在着离不开书写的方面,是因为如果没有书,几何学就不可能成为传统。这种交互主体、交互代际的文化之间的传承,跨越了活生生的言语载体的必要性,这是几何学的理念性必须跻身于其中的。或者,还有什么其它的可能性吗?文本可能只是一种实现方式。

刘任翔:胡塞尔和传统哲学是不是在出发点上就不一样?因为胡塞尔的出发点是虚构的第一个几何学家,他显然没有预设上帝是第一个几何学家。否则,按照传统哲学的说法,上帝是第一个几何学家,其他的都是不完美的摹本。

19 无限与有限之间的自由

刘任翔:我觉得这里的自由概念还挺有意思的。德里达讲到:

The historical incarnation sets free the transcendental, instead of binding it.

这里有个比较初步的自由概念。德里达讲的set free是一种freedom from,或者说设定了一个可以在其中摆动的空间。而根据后面的澄清,这个摆动就是在“有限的实现”和“无限的理念”之间的摆动。因为,无限的理念如果没有在历史中肉身化(historical incarnation),加之(根据我们刚刚的分析)没有作为几何学家的上帝,那么无限的理念就无法实现自身。但如果只有有限的实现,就没有办法达成各次有限实现之间的历史的同一性,在这种情况下根本不会有纯粹历史。我们就不会认为我们今天做的还是几何学,甚至不会提到这个概念,因为在那种情况下的几何学根本没有同一性。

现在的问题是,为什么必须在无限和有限之间才能谈自由?而且,这种自由不只是人的自由,而首先是意义的历史性和理性的展开。“有限”和“无限”共同作用,而意义恰恰依赖于、或者说是生长出了这两极。根据德里达和胡塞尔一开始的分析,意义是超时间的、内容那一侧的东西。但现在他们又说意义需要历史性。

另外,我感觉“理性需要历史性展开”这点,本身已经非常接近黑格尔的观点。黑格尔最开始的工作就是把“被设定的绝对”(posited absolute)去掉、或者说不从那里出发。但黑格尔后来又谈了“绝对精神”。黑格尔说的“绝对精神”,是必须在历史化中实现其绝对化的精神,我感觉在某些方面类似于德里达所说的的意向性的无限化。而且,德里达甚至把无限化确立为一切无限性的来源。至少在理念对象的层面上,数学中理念的无限性只能来自于“无限化的操作”。这和黑格尔的路数也有相似之处。

20 德里达的目的论倾向

刘任翔:我还有个问题。照这样看来,用胡塞尔或德里达这套解释来做历史研究,范围好像很窄,最多做到理论物理学的先验历史就结束了。其余的学科好像不涉及理念意义上的无限化。

黄笛:对,德里达的讨论有很强的目的论倾向。因为“原初创立”和“最终创立”都具有不同意义上的同一性,或者说前者在某种意义上呼唤、蕴含、要求后者,这里有一种内在的目的论。

德里达多次强调这种理性的、内在的目的论。并且他倾向于把目的论做得很强,尤其表现在(比如)经验历史与内在的、纯粹的历史性的区分这里。在“意向性的无限化”一节中,我说到:

单义性的无限理念是(纯粹)历史性的先天的与目的论的条件。

“条件”是德里达用词,原文里没有“纯粹”。这三个历史性的层次,按照德里达的说法就是:“纯粹历史性”以及最终现象学所开启的无限历史性,都是“经验历史性”的目的论条件。德里达把目的论做得很强,强到认为“经验历史性”在某种意义上几乎是亚里士多德式的,要以目的因作为前提才能存在。

但是,这个命题就很难从现象学的角度辩护。德里达最后的两节有很强的思辨化倾向。他倾向于说,这种先天历史性是一切历史性的条件;但具体如何理解,他没有展开。我自己觉得很难辩护。

德里达的基本论证很简单:为什么说“先天历史性”是条件?因为如果没有最基本的单义性(univocity),任何经验的历史性都是不可能的。如果是纯粹歧义性(equivocity)的狂欢,就没有历史性了。历史性需要一定程度的一致性、单义性。理念性指向先天历史性所开启的纯粹的、彻底激活的可能性和绝对单义性的理念。基本的思路是这样,但我对其说服力存疑。是不是反而要设定经验的历史性、或者说至少设定在科学理念开启之前的历史性?在某种意义上,这种设定目的论地指向了科学的开启。

【注】黄笛在此处提出的另一种解释方向,涉及所谓的“原初质料”问题,或者说理念性对象的非理念的发生学史前史的问题。这在现象学中也是经典主题之一,例如海德格尔在讨论“物”之“物性”时就有涉及。

21 精确科学中才有无限理念吗?

黄笛:再者,德里达在胡塞尔的第一步和第二步里都谈了“无限理念”。第二步的无限理念是绝对单义性的要求和彻底激活的可能性;第一步的“无限理念”是指精确科学的无限化。德里达认为,这两者都依赖于意向性的无限化、都依赖于意向性中出现的无限理念的引导。它们都被思考为康德意义上的理念,在这个意义上它们获得了统一。

但正如刘任翔刚才的问题所示,除了数学和先天的物理学,难道在别的领域里,这种纯粹传统是不可能的吗?换句话说,纯粹传统只有在精确科学中才是可能的吗?如果是这样,刚才说的这两种“无限理念”就一定是前者(单义性和彻底激活)依赖于后者(精确性),也就是说,只有在精确科学中,才有绝对单义化的命令和彻底激活的可能性。但胡塞尔的命题是不是强到这个程度,我觉得是个可以思考的问题。

我想到的回应是,这种理念的无限化,在古希腊可能最先是通过精确科学、几何学诞生的。但它是不是仅仅在几何学、精确科学中才存在,这是个问题。胡塞尔在《观念I》的很多地方都有明确的区分,比如现象学的描述依赖的形态学本质和几何学的精确本质的差别,而意识的研究与几何学不同。显然,胡塞尔认为现象学的研究涉及“无限理念”,而这种“无限理念”似乎并不依赖于几何学式的精确化。

胡塞尔说的“纯粹传统”好像也没有那么陌生,它说的是“必定曾是如此”(it must have been so)。我觉得,这种历史反思并不一定预设精确科学的存在。比方说,在中国的历史文化里,我觉得也有这种“纯粹传统”的理念。在中文里,“传统”这个词的“统”似乎就是一种“纯粹传统”。宋代的理学家讲的“道统”就是一种“纯粹传统”。某种意义上,他们以自己的方式对经验历史的传统进行中立化,实现了这样的“道统”。

这就是为什么“道统”需要建立,而建立“道统”的时候,朱熹甚至可以去改《四书》。为什么要改?“它必定是如此”(it must have been so)。孔子一定也开启了“道统”,只是传承到后人那里出错了。

德里达会认为,这个问题已经包含了“彻底激活”的理念。人们依赖于现有的、传承下来的文本思考问题,意识到问题在传承下来的过程中可能被更改了,而最开始的传统“一定是”这样的。

刘任翔:这也涉及道德或气的超越性。不限于数学或纯粹科学,形而上学也可以,因为形而上学中也有理念性对象。

22 “只出现一次”与对风格的创造

刘任翔:对于德里达乃至胡塞尔,有没有可能给出一种别的解读?我们试着只看先前说的一阶的超越性,关注其中“只出现一次”(einmalig)这一说法。这里的Einmaligkeit后来也用来表达法国哲学中的“独异性”(singularité)。根据一种有些“自由散漫”的解读,理念对象“只出现一次”意味着理念化是对具有独异性的事物的创造。

照此看来,几何学有点像一种艺术。首先,第一个几何学家相当于在“诗”(poesis)的意义上创制了一种新的语言,或新的描述(比如)空间中的形式关系的方式。这里,“独异性”的意思是,我们要么按照第一个几何学家创造的方式和风格考察空间中的关系,要么创造一种新的方式(例如非欧几何)。但是,能够确定几何学传统的历史同一性的,并不仅仅是它的对象的理念性,而更是它在风格上的独特性。

我们甚至可以把这个描述进行扩展。比如柏格森在《道德与宗教的两个来源》里说,在没有艺术或文学的时候,人的情绪像动物一样只有很简单的几种。但有些文学作品可以给人增添新的情绪色彩。比如我们说“普鲁斯特式的忧伤”,好像也是一种“独异性”。普鲁斯特的作品给人提供了一面透镜或一种经验的方式。它也只发生一次,我们要么重复它,要么另起炉灶。而它在这里就只涉及一阶的超越性(日常经验),而不需要对象的高阶理念性。但因为它提供了一种新的风格,是不是也可以谈论这种风格是如何被后来的人在“再创立”中传承的?

黄笛:我在想,对情感的文学描述具有创造性,那这种创造在于什么?按照萨特式的理解,创造是一种理念化,而这意味着被创造的对象是不可达到的。比如萨特的著名的例子,在文学中描述的东西,对于一个读者来讲、对于一个活生生的自为存在来讲,其距离好比是拉奥孔的痛苦和我自己的痛苦的距离。我自己的痛苦永远只能朝向拉奥孔的痛苦,不可能达到它,因为那是对于他人而言的痛苦。在这个意义上文学创造是理念的:它是不可达到的,同时赋予我们的经验以意义,使得我们在理念中识别了自身的经验。在这个意义上,文学包含的创造是一种理念化的创造,并且现代文学具有这样理念化的自觉。

刘任翔:我们先前谈到目的论结构的命题有多强的问题。我们容易把目的论理解成:意识主动地朝向一个目的,怀着这个目的朝向它努力。但我觉得不必定是这样。比如, “它必定曾是如此”(it must have been so)好像包含一种必然性。但原文是“must have been/done”而不是“must be/do”。所以,这也未必是当下被把握到的必然性,而可能是事后发现的必然性。德里达在提到“必定曾如此”的地方,还说:

这一“必定”只是在事件已成事实之后才表现出来。(法文第35页,中文第33页)

(This “must” is announced only after the fact of the event.)

在这一分析中,有别于“事实”(fact)的“事件”(the event)概念已经被引入了。首先是事件的发生。比如,既往的人在从事几何学时,可能未必在其每一个当下都朝向着理念性的几何学。但我们可以在某一点上意识到,“一直以来”,几何学的研究中有效的部分就是朝着某种理念的。这在数学史上发生过很多次——建立新的理念性的东西,然后把过往的研究重整。我们经常会批评说这是辉格史(Whiggish history),属于年代错误(anachronism),比如用后来的微积分来看阿基米德的穷竭法。但我觉得,这同时也意味着事后发现在先前的研究中“有效”的方面。

【注】“辉格史”是史学家赫伯特·巴特菲尔德(Herbert Butterfield)在《历史的辉格解释》一书中提出的批评性的编史学概念,其最初意义是辉格党人在编写历史时依据过往事件是否有助于实现他们在当下的政治纲领来评价这些事件,后来泛指一切以当下的标准衡量过去、把过去说成是向当下的情形“进步”(或偶尔遭遇挫折)的过程的做法

黄笛:加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)把这个称作“回溯性的历史”(recursive history)。他认为只有这个才是真正的科学的历史,否则就仅仅是经验历史。

23 “潜无限”是否足以解释无限理念?

王子来:我想再问个问题,“无限”到底指哪种“无限”?

黄笛:这里面有几种“无限”。胡塞尔在讨论数学的精确化的时候,可能没有用“无限”这个词,只是德里达强调这里有“无限”。我的理解是,这里的“无限”是求极限意义上的“无限小”。

刘任翔:这就是“逼近”(approximation)。从传统形而上学的视角看,这其实是“潜无限”而不是“实无限”,是“永远可以更……”意义上的无限。自然数的无限序列、逼近极限的渐进序列,都是“潜无限”。

黄笛:好像又不全是。“潜无限”的概念能够足够恰当地刻画微积分里包含的无限概念吗?我不太清楚,总觉得还是差一点。

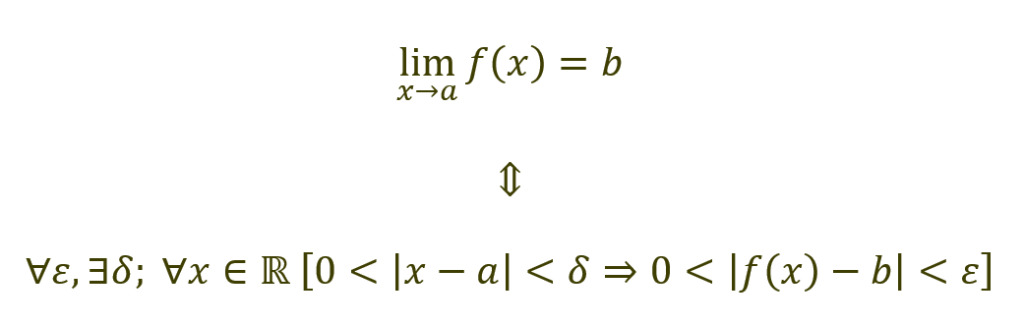

刘任翔:胡塞尔读博时的导师魏尔斯特拉斯(Karl Weierstrass)在微积分的发展史中完成的一步就是对于微分极限的“逼近式”定义:

设定实函数f (x),那么f (x)在x = a附近的极限值b的定义是,对于任意的ε > 0,必定存在一个δ > 0,使得对于任意距离a不超过δ的x(0 < | x − a | < δ),都可以确保f (x)的值距离b不超过ε(0 < | f (x) − b | < ε)。

写成形式化的表述:

这种操作性的定义确实没有设定任何的实无限,他讲的就是:你想要多精确我就给你多精确。如果胡塞尔对“逼近”的理解是这种意义上的理解的话,就不必涉及实无限。

这种精确性在数学上只涉及操作性定义。比如,我给你一个能够表达圆周率的无穷级数:

通过这个无穷级数,你想要我算到圆周率的小数点后第几位,我就能算到第几位,并且告诉你,我算出来的值跟实际值之间的偏差会小于多少。在这种情况下,我似乎就拥有了关于圆周率的精确知识。

我知道很多人不同意这一点。学数学的人第一次看到芝诺悖论时,会觉得微积分已经解决了芝诺问题。但也有哲学家不承认微积分的“逼近”的方式解决了问题。这涉及是否可以通过操作性的逼近来重构精确性的问题。

黄笛:我不知道胡塞尔有没有在什么地方讨论过这个问题。这么描述下来,我总觉得康德意义上的理念比数学上的极限多点东西。因为思考数学极限时不需要引入康德意义上的理念。

刘任翔:数学不需要悬设某个东西。

黄笛:所以我觉得胡塞尔是想加点东西进来,但具体我还得再考虑一下。

王子来:但我更想问的是,“理念的无限性”是一种什么样的无限性?它作为数学理念,体现在每一个有限的几何学版本中,一个越来越精确的无限就是求极限的无限。可以这样理解吗?

黄笛:按照德里达的分析,这种通向极限意义上的无限,预设了、要求了意向性中康德意义上的理念;至于怎么要求,德里达没有展开。刚才我好奇的是,这部分胡塞尔有没有讨论?魏尔斯特拉斯的极限定义如果不够的话,为什么不够?康德意义上的理念如果需要的话,怎么需要?我觉得这些都是问题。

但反过来说,康德意义上的理念本身为什么是无限?是因为它指向了不可实现、但我们把它设定为已经实现的东西。我大概是这样的思路。我把它表述成:对不可完成的过渡综合的理念化的完成。

胡塞尔的很多处理在德里达看来都展现出现象学的“缝隙”,忽然就“机械降神”(deus ex machina)似地冒出了康德意义上的理念。德里达基本都是这个思路,但他在这本书里对这些基本上是肯定的态度。到了《声音与现象》的时候,德里达的态度转变了,但表述基本上也是一样的。

胡塞尔使用“康德意义上的理念”这一著名概念,也带来了一些麻烦。这里恰好涉及知觉的问题。胡塞尔认为,对物的知觉包含了康德意义上的理念。在他看来,物理空间中的物,在任何有限长的知觉序列中都不可穷尽,它总包含更多的可能性。另一方面,我们在知觉某物的时候,把它知觉为一种自在存在。也就是说,知觉的内在意义,包含着物不依赖于我们的知觉存在,它具有一种自主性、独立性。

一方面,知觉是一个个相继的“侧显”(Abschattungen/adumbrations),在任何有限的“侧显”系列中都不能穷尽物的全部;另一方面,物本身自在存在的意义又必须在我们的世界中显现出来。怎么显现?依赖于我们的知觉序列朝向康德意义上的理念。

这个理念设定的是什么?实际上设定的应该是被完成了的知觉,它具体表现为引导我们知觉的“规则”(rules)。但在知觉中设定“无限理念”,放到我们今天的语境中,就增加了讨论的复杂性,因为它涉及对于实在物的知觉、涉及我们之前说的最低层次的超越性。物之所以是无限,就像刚才说的,是因为它在有限知觉序列中不可完成,但我们把它设定为已经完成的。

24 “延异”学说是否预设了无限差异?

刘任翔:我再问最后一个问题,超出了本次的文本范围,是德里达的书第十一节里的。我感觉在第十一节里能看出这本书跟德里达后来的哲学发展之间的关系,尤其是能看出他提出“延异”(différance)时最初的想法是什么。

我们之前有一些关于德勒兹的讨论,所以我很好奇,德里达这里把“差异”(différence)定义为“延异”(différance),或者说认为“差异”来自于“延异”,这跟其他法国后现代思想家之间到底有什么区别?

德里达在书的末尾说:

“绝对”只有在一刻不停地延–异(se différant)的过程之中才能够在场。这种“无能为力”和这种“不可能性”,是在一种原初的、纯粹的对于差异的意识之中被给予的。(法文第171页,中文第173页)

(The Absolute is present only in being deferred-delayed without respite, this impotence and this impossibility are given in a primordial and pure consciousness of Difference.)

德里达这里给出的是对于差异的最原初、最纯粹的意识从哪里来的说明。这个来源就是“绝对”(the Absolute)在其自我延迟之中的在场。

我所理解的“延迟”很接近先前说的在历史之中的“肉身化”(historical incarnation)。因为德里达这里讲的“延迟”在任何一刻都不能获得它完全的意义,反而要经由书写的“扭曲”以及“重新激活”才能够展现它的意义。

指出这段是因为我觉得,至少德里达在这里,对于“差异”的理解还是来自延迟过程,在这个意义上德里达没有预设差异,不像德勒兹预设了无限丰富的差异。德里达似乎在这里说的还是一个“可以被认为”是“绝对”的东西,它未必是那种大写的绝对,我觉得任何有历史同一性的东西都可以。似乎只有在“绝对”于历史性的差异化中呈现自身的过程中,才有对于差异的原初的、纯粹的意识。

黄笛:先说我是怎么看德里达最后这个话题,以及这跟我先前讲的那些有什么关系。

德里达的想法在这一段里也有所表达:

现象学在对其原则的有限化意识和对其“最终创立”的无限化意识之间拉扯,后者(Endstiftung)在内容上被无定限地延迟,在其范导性价值上却总是明证的。(法文第151页,中文第153页)

(Phenomenology would thus be stretched between the finitizing consciousness of its principle and the infinitizing consciousness of its final institution, the Endstiftung indefinitely deferred [différée] in its content but always evident in its regulative value.)

几何学的意义被拉在“原初创立”和“最终创立”之间。首先,几何学的意义依赖于对“原初创立”的激活,但完全的激活是不可能的。但是,对“原初创立”的彻底激活,作为一种未来的理想,就是“最终创立”。几何学的任何意义,一定是在不可能的、已经逝去的“原初创立”和不可能的、未来的“最终创立”两者之间的。几何学的原初性一定是在不可触及的过去和不可到达的将来之间的。而“延迟”就在两者间的张力之中。这是我理解的德里达的思路。

德里达对“延异”的提出,依赖于对我们之前结论的普遍化。因为我们之前的结论针对的是特定的理念对象,是从对几何对象的分析中得出来的。“意向性中包含无限化”这一命题的普遍化是通过什么实现的?我在这里故意没有谈。德里达把这个问题跟时间联系起来。他认为,在对几何学的起源的纯粹历史、纯粹传统的分析中所发现的张力(“被悬在中间”)的结构,和胡塞尔所说的“活的当下”(die lebendige Gegenwart)的时间意识结构,在某种意义上是同构的。

而且,在后来的《声音与现象》里,德里达的这种意图越来越明显。他认为,前一种结构就是后一种结构,两者基本上被同一化了。这么一处理以后,普遍化就很自然了,因为一切都在“活的当下”之中。

我觉得这是德里达很重要的一步,他以这样的方式把无限的视域所开启的意识结构给普遍化了。这以后他就可以说,一切意义都有这样的结构。

我觉得这种普遍化是有问题的。把康德意义上的理念放到时间意识的结构中是有问题的。这里涉及德里达对梅洛–庞蒂的过度反动的问题。

德里达对梅洛–庞蒂的反动的抓手之一就是“理念化”。他追随胡塞尔强调,知觉对象、实在对象也是理念性的,这种理念性作为“理念对象”、作为“范例”、作为“模型”在起作用。而梅洛–庞蒂反对这一点,他的整个工作就是探讨知觉意识。这种知觉意识是非理念化的,它表现出肉身和世界的交织中所诞生的非理念化的物的实在性。

德里达回到更正统的胡塞尔解释中,把一切都卷入理念化之中。在最纯粹的理念化之中,发现一种纯粹视域、以及它带来的“延异”,然后回过头来又外推到一切意向性中。我觉得这是成问题的,因为他的结论不能直接地从他对于胡塞尔的文本分析中得出,只能说是一种有洞见的继承。

但是这里也涉及到更多问题。如果我们想要反对德里达的话,意味着要带入一些梅洛–庞蒂式的东西,意味着对于实在的和理念的东西还是要细分。简单地说,肉身是不可理念化的,它所把握的实在对象有不可理念化的一面。

我觉得这种“抵抗”是必要的。如果我们保留这个东西,我们就可以避免后期德里达式的“延异”,同时也避免纯粹的梅洛–庞蒂式的肉身。这两者我都不太赞成,但我觉得他们都有重要的一面。早期德里达对胡塞尔那里的理念性、无限理念的强调,我作为一个胡塞尔的诠释者都能接受。胡塞尔在“几何学的起源”这个文本里可能没有这么讲,但我们把其它文本综合起来,对德里达的诠释是完全可以接受的。

但我觉得不应该把在几何学的主题上得出的观点简单地普遍化。身体和理念不能相互归约——不能像梅洛–庞蒂一样把理念归约为身体性,也不能像德里达一样把身体归约成理念性,我觉得二者的差异是必要的。这种差异性不是绝对化的差异性,不是被设定为在先的差异性,而是在张力中显现的差异性。

刘任翔:谢谢。我们今天就到这里,感谢黄笛老师。

One thought on “019|德里达:理念何以历史?”